材料一 12世纪,西欧更多的行业集中到城市,刺激了商业和贸易的繁荣。工商业的发展造就了一个新的市民阶级,这使得争取人身自由开始成为城市斗争的主要内容。西欧的商人打破了封建等级依附关系的纽带,在城市中获得全新的个人法律地位,逐步形成了与封建社会有很大反差的市民文化,它崇尚民主参与和自由平等、强调私有和尊重法律、注重契约和权利、关注世俗利益,并在此基础上不断发展升华而形成近代市民阶级精神,即现代法治精神。

——摘编自鲁蒙娜《中国与西欧城市发展影响因素浅析》

材料二 中世纪的城市共同体鼓励了人们“一种自从古希腊和古罗马衰落以来已经不复存在的自信心、权威和作为公民的自豪感”,使城市法得以出现。城市法抛弃了不符合城市生活的封建习惯,重新确立了新的民事财产商业制度。对瓦解封建制度起着积极的推动作用,并为重新建立社会法则开辟了道路。

——摘编自程化美《简述中世纪城市自治的主要内容》

(1)根据材料一,概括西欧城市自治兴起的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概述城市自治对西欧社会发展的影响。

材料 嘉祐三年(1058年),王安石提出了一整套培养公职人员的办法,努力奠定变法的思想基础与组织基础。首先,他针对学校教育空疏腐败的现实,提出以“尚实用”为原则来培养人才,其教育内容具体来说则包括德性的养成及处理具体政务能力的培养。其目的显然是培养政治精英或国家治理者。王安石建议,在进士考试中,取消诗赋、贴经和墨义,改为经义和策论。在人才的任用上,他再次强调了德才兼备的传统观点,认为应以个人德才的高低为依据,在社会有序分工的基础上实现国家的公共治理功能。他积极推行高薪养廉的制度以遏制腐败。他还提出利用礼法相结合的手段来进行保障。两者结合既是减少改革阻力的“托古改制”,同时也是为了通过礼、 乐、刑、政的使用保证国家治理结构有序运行的创新尝试。

——摘编自宋丙涛、张庭《历史教训与当代启示:王安石变法的公共经济学分析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石公职人员培养思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王安石公职人员培养思想。

材料一 明后期起蜚声西方各国的“南京布”,最初是指一种由紫色棉花织成的布匹,后来衍展为江南较为常见的代表性布匹即小号布匹。曾广泛织造于苏松地区,称之为“苏松棉布”或“江南棉布”或更为恰切。南京布的得名当因其产自明代南直隶所属苏州、松江二府。南京布销往欧洲的时代,始于16世纪中后叶葡萄牙和西班牙人东来,1786——1832年间,每年外销10余万匹,价值约在白银40~50万两。为数可观的江南棉布,绝大部分由美、英两国商船尤其美籍商船输出。

——摘编自范金民《清代中外贸易中的“南京布”》

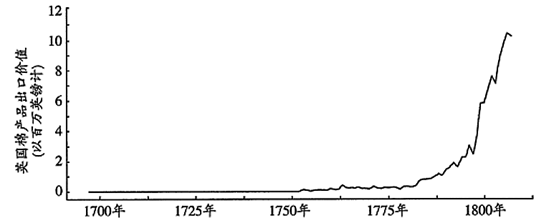

材料二

——摘编自【美】斯文.贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清代前期“南京布”外销欧美对中国经济的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1775年前后英国棉产品出口的变化,并说明导致该变化的原因。

材料 清末新政大事记

光绪二十七年(1901年)4月21日,慈禧太后下令成立了以庆亲王奕䜣为首的“督办政务处”,作为筹划推行新政的专门机构。

光绪二十七年(1901年)7月24日,清政府撤销总理衙门,改设外务部,“班列六部之首”;9月19日,清政府宣布停止报捐实官。

光绪二十七年(1901年)8月29日,清政府下谕全国停止武科科举考试;9月11日命令各省仿北洋、两江筹建武备学堂;9月12日下谕全国各省编练新军。

光绪二十七年(1901年)9月4日,清政府命令各省城书院改成大学堂,各府及直隶州改设中学堂,各县改设小学堂,并多设蒙养学堂。

光绪二十九年(1903年)9月7日,清政府设立商部,倡导官商创办工商企业。接着,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法,如:《钦定大清商法》《商会章程》等。

光绪二十九年(1903年)10月,清政府颁布《奖励游学毕业生章程》,鼓励出国留学。

光绪三十一年(1905年)9月24日,慈禧大后诏定以找泽为首的考察政治大臣五人,出国研究各国宪政,提供宪政改革的咨询。

光绪三十二年(1906年)9月1日,清政府颁布《仿行立宪上谕》,进行预备立宪,原则为“大权统于朝廷,庶政公诸舆论”。

——摘编自白寿彝《中国通史纲要》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末新政改革的突出特点。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳清末新政改革的原因。

材料一 哥伦布说:“黄金是一切商品中最宝贵的,黄金是财富。谁占有了黄金,就能获得他在世上所需要的一切。”15世纪中叶,奥斯曼帝国控制传统商路,对过往商品征收重税,使运抵西欧的货物不仅量少,而且比原价高8~10倍。当时,文艺复兴鼓励人们勇于冒险,大胆追求财富以实现个人价值。

——摘编自齐世荣《世界通史》

材料二 公元1500年前后,世界各大洲结束了相对孤立的状态,各地的文明开始会合交融。最活跃的是欧洲的商人们,他们把中国的茶叶、丝绸等物品运到欧洲、美洲和非洲等地销售,然后把欧洲、美洲的物产运到世界各地。商人们赚取了利润,而物产的流通则促进了世界各地的经济交流。从那时候开始,人类的历史才称得上真正意义上的世界史。

——摘编自《历史地图册》

(1)根据材料一及所学知识,概括材料一事件的原因。

(2)根据材料二,谈谈你对“人类的历史才称得上真正意义上的世界史”这句话的理解。

材料 到1921年春天已经很清楚了:我们用“强攻”办法,即用最简单、迅速、直接的办法来实行社会主义的生产和分配原则的尝试已告失败。1921年春天的政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退回到国家资本主义的阵地上去,从“强攻”转为“围攻”……如果我们不能实行退却,即把任务限制在较容易完成的范围内,那我们就有灭亡的危险。

——摘编自《列宁全集》

根据材料和所学知识指出苏俄“强攻”“围攻”所对应的政策,并分析其政策转变的根本原因。结合所学知识举出苏俄工业上“退回到国家资本主义”的措施。

材料 公元前382年,在楚悼王的支持下,吴起在楚国实行变法。

“大臣太重,封君太众。若此,则上逼主而下虐民,此贫国弱兵之道也。”“封君之子孙,三世而收爵禄,绝减百吏之禄秩,损不急之枝官,以奉选练之士。”“吴起为楚悼王立法,卑减大臣之威重,罢无能,废无用”“禁游客之民,精耕战之士。”“荆所有余者地也,所不足者民也。今君王以所不足益所余,臣不得而为也。”“于是令贵人往,实广虚之地。”“于是南平百越;北并陈、蔡,却三晋;西伐秦。诸侯患楚之强。”

——材料摘编自各类典籍

(1)根据材料,指出吴起变法的主要原因和目的。

(2)根据材料,概括吴起变法的主要内容。

材料一 近代中国的思想界已认识到了农村不发展,国家发展的问题就一个也解决不了的事实。农民极端贫困,购买力低下,工业品就不可能有广大的市场。农民的愚昧、知识的低下,又使劳动力的素质无法适应新式工业的要求。在旧的生产关系的束缚下,农村生产力得不到发展,农村资源得不到开发,也就无法为工业化提供其所需要的原料和商品粮食。苛重的地租、高利煲榨干了农民的血汗,又使农村不能为工业化提供资本积累。

——摘编自刘方健史继刚《中国经济发展史简明教程》

材料二 新民主主义革命各历史阶段的土地政策(主张)简表

| 国民革命时期 1924年,孙中山指出:俄国“推翻一般大地主,把全国的田地,都分到一般农民,让耕者 有其田。耕者有了田,只对于国家纳税,另外便没有地主来收租钱”。他认为中国革命在这一点 上应当效法俄国,不然革命就是不彻底的。 |

| 土地革命时期 “没收公共土地及地主阶级土地”,“依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,消灭地主阶 级,变封建土地所有制为农民土地所有制”,按人口平均分配土地。田中收获除给政府交土地税 外,均归农民所有。 |

| 全面抗战时期 抗日根据地内停止没收地主土地,实行减租减息政策,以减轻农民所受的封建剥削,提高 抗日和生产的积极性;同时实行交租交息,以利于联合地主抗日。减租的办法是“二五减租” (即把原租额减少25%);正租以外的杂租、劳役一律取消。 |

| 解放战争时期 1947年秋,中共中央颁布《中国土地法大纲》,规定“废除封建性及半封建性剥削的土地 制度,实行耕者有其田的土地制度”。以彻底平分土地为原则,提出没收地主土地、连同乡村中 其他一切土地,不分男女老幼,按人口统一平均分配,同时分配地主的牲畜、农具、房屋、粮 食及其他财产。 |

(2)阅读材料二,任选两个时期的土地政策(主张),结合时代背景,阐释其异同。

材料 我觉得中国古人面对的政治难题主要有以下六个:

第一,如何防止地方力量做大,形成对中央政府的致命挑战?

第二,如何防止军事集团把枪口对准统治者自己的胸腔?

第三,如何防止外朝官僚集团做大,形成对皇权的威胁与挑战?

第四,如何对待皇亲国戚这些“自己人”,是用他们还是不用他们?

第五,如何对待社会基层力量,是尊重、利用还是控制它?

第六,如何处理中原政权(天朝大国)与周边政权(边陲小邦)的关系,是朝贡、羁縻还是直接治理?

——摘编自刘建军《古代中国政治制度十六讲》

选择其中的一个“政治难题”,结合中国古代史的相关史实,自拟观点,并进行论证。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,史论结合,表述清晰。)

材料一 自秦以来,关于分材分封制和郡县制的争论一直来间断。唐中期柳宗元作《封建论》,对分封制进行了理性而有力的批驳。柳宗元提出“制”和“政”的概念,认为秦灭亡于人怨沸腾的基政,而非郡县这种制度形式。“秦之失,在于政,不在于制”。周走向天亡是因为诸侯“无君君之心”,而秦“有被人而无叛吏”,汉“有叛国而无叛郡”,唐“有叛将而无叛州”。长期以来关于秦朝速亡在于不与诸侯共享天下的观点是错误的,原因在于分封制不利于中央和国家权力的集中。柳宗元还质疑分封制之下”上果贤乎。下果不肖乎”。这样即使“圣贤生于其时,亦无以立于天下”。尽管秦始皇废分封、立那县是出于个人自私的打算。是“私其一已之成”,但从客观效果来看,却是“公天下之端”。针对分封制的维护者仍鼓吹其是“圣人之制”,柳宗元通过对国家的形成的推演,论证了分封制的产生是“人之初"阶段的时代产物,而郡县制取代分封制同样也“非圣人之意也,势也”

——摘编自刘姗姗《柳宗元国家学说研究》

材料二 法国政治思想家托克维尔成名作《论美国的民主》于19世纪三四十年代问世,他基于对美国民主制度的分析,提出了一系列有关民主国家的命题。在卢梭人民主杖理论的基础上,托克维尔认为人民主权原则是国家制度建构的主导,这一点在美国的立法、行政、司法领域都有丰富的体现。例如他分析“联邦的立法机构一参议院和众议院实际上是各州独主原则和国家主权说的调和,这种调和在本质上是为了代表人民主法,体现人民的‘公意’”。美国民主制度的维护最重要的是依靠其“民情”。其一是政教分离,一方面极大地避免救源斗争、社会秩序混乱,另一方面使神职人员虽不担任公职但仍能间接影响政府决策;其二是美国人在移民过程中形成的实践重于理论的认识,并且在这种教育理念下使公民能够具备参与公共管理的能力。

——摘编自何文婷《托克维尔的民主国家观略论》

(1)根据材料一,概括柳宗元关于郡县制的主要观点,并结合所学知识做出简要评价。

(2)根据材料一二并结合所学知识,指出与中国古代政治制度相比,美国政治制度的不同之处.并简析《论美国的民主》的写作背景。