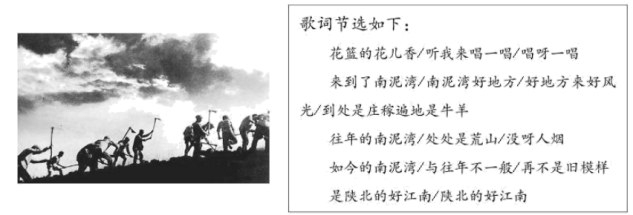

材料一 1943年,鲁迅艺术学院秧歌队打算去延安南泥湾慰问八路军第三五九旅,编创人员经过一番苦思冥想,终于构思出一个名为《挑花篮》的秧歌舞,由8位女演员挑着8对花篮,伴着一首插曲在台上表演。作词人贺敬之接到为插曲创作歌词的任务后,结合自己对边区第三五九旅垦荒南泥湾的深刻认识和体会,充分酝酿、一气呵成写出了插曲的歌词。之后,由作曲人马可采用陕北民歌的调式,为插曲谱了曲。这首插曲后来定名为《南泥湾》。

材料二 北京大兴国际机场位于中国北京市南部大兴区与河北省廊坊市交界处,是全球最大规模的单体机场航站楼、世界最大单体减隔震建筑、世界首个“双进双出”航站楼,于2019年正式通航。

它的设计理念是“海星”,特点是有一个大型的中央庭院和五个指廊,每个指廊都有自己的登机口,这样的设计可以最大限度地减少乘客的步行距离。航站楼内部主色调为白色,带给人梦幻般的科技感。它拥有4条跑道,可以满足每年1亿乘客的使用需求,并且航站楼内设有多个休息区、餐饮店和购物区,可以满足乘客的各种需求。此外,机场已经开通了多条国内外航线,连接了全球主要的城市和地区,同时,机场也欢迎全球的航空公司入驻,共同分享这个现代化的航空枢纽带来的发展机遇。

(1)依据材料一、并结合所学,简述歌曲《南泥湾》反映的时代背景及其展现的时代精神。(2)结合材料二、概括北京大兴国际机场的特点及其折射出的时代特征。

材料一 中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例

——数据来源:何怀宏《选举社会及其终结》

(1)依据材料并结合所学知识,以选官制度的变革为视角,解读寒门子弟入仕比例发生的变化。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料二 1912年1月19日,南京临时政府教育部颁布《普通教育暂行办法》,规定“小学读经科一律废止”;“废止旧时奖励(科举)出身”的作法,一律称该类学校的毕业生;“凡各种教科书,务合乎共和民国宗旨,清学部颁行之教科书,一律禁用”。“初等小学可以男女同校”;“小学手工科,应加注重”;“中学校为普通教育,文、实不必分科”;“开设的科目有修身、国文、外国语、历史、地理、数学、博物、物理、化学、法制、经济、图画、手工、乐歌、体操”。

——摘编自裘士京《中国文化史》

(2)结合材料,概括南京临时政府教育改革的特点。分析这些改革措施所起的积极作用。

材料三 日本早在1871年就成立了文部省,着手近代教育改革,1872年,明治政府颁布了《学制令》,这个学制是日本历史上第一个教育制度,其提出的“全民教育”是当时日本教育的基本方针,之后陆续发布《教育令》和《帝国大学令》,奠定了近代学制。义务教育的实行使教育迅速得以普及,到1907年基本上普及了六年义务教育,儿童入学率达到97%。

——沈红梅、朴凤玉《日本三次教育改革对我国教育改革的启示》

(3)阅读材料,结合所学知识简述日本此次教育改革的背景和作用。

材料一 东晋谢灵运承袭祖父的爵位——康乐县公,在会稽经营家族庄园。他在《山居赋》中记载,“田连冈而盈畴,岭枕水而通阡……蔚蔚丰秫,苾苾香粳(稻米)”“兼有陵陆,麻、麦、粟、菽”,可做到“供粒食与浆饮”。庄园中由佃客(依附民)为之生产蚕桑麻纻,甚至还提到“六月采蜜”“亦酝山清”(酿酒)。

——摘编自王仲荦《魏晋南北朝史》

材料二 宋代,“富者有资可以买田”,并“招募浮客(佃户),分耕其中”。政府规定“客户起移,更不取主人凭由,须每田收田毕日,商量去住,各取稳便”。一些田庄设存放借贷佃户财物的解库,“佃户乏时,举债于主人而后偿之”“秀州居民韦十二者,于其庄居豢豕数百,散市杭、秀间”。

——摘编自崔永盛《唐宋庄园和庄园经济研究》等

(1)依据材料一概括谢氏庄园的特点。(2)阅读材料二、提取信息,结合所学,分析宋代庄园发展折射出的时代特征。

材料一 (唐太宗)说∶“中书所出诏敕,颇有意见不同,或兼错失而相正以否。原置中书、门下,本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。……等须灭私循公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。

——贞观政要》

材料二 国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任。参议院对于临时大总统,认为有谋板行为时,可次弹动之。

——《中华民国临时约法》

材料三 美国历史学家布鲁姆说∶“1787年在费城所起草的宪法是实验时期最伟大的创造性的胜利。……全世界都说过,像美国规模这么大的国家,要建立共和制度是不可能的。…….但是这里居然兴起了一个新兴的共和国,一个虽然疆域和人口扩大十倍,但依旧对人民负责的政府,一个其人民不是作为相互对垒的公民,而是作为一个国家的平等公民联合的联邦。”

——《美国的历程》

(1)据材料,指出唐太宗实行的是何种政治制度,它对君主权力有什么影响?结合所学知识,概括唐代中央政治制度的主要特点。

(2)据材料并结合所学知识,指出为了让“国务员辅佐临时大总统,负其责任,”《临时约法》实行了什么政治制度?目的何在?

(3)据材料并结合所学知识,分析美国是如何既加强中央权力,同时又避免专制独裁的?

从远古到西周时期 | 在秦人的历史记忆中,其母系先祖女修、女华出自炎黄世系,秦人为炎黄的姻族。秦人长期活动在西周的西部边疆,因善于养马,西周赐予封邑,收为附庸。①直到西周末,秦人仍然是西部边陲的“游牧部落”。 |

春秋时期 | ②秦襄公因护卫周平王东迁洛邑有功,被封为诸侯,秦人由此进入诸侯国之列。此后,秦人一再东迁,势力扩大到关中地区,成为西北地区一个实力强大的诸侯国。然而在整个春秋时期,中原诸国一直将秦人视为夷狄并加以歧视。秦人为此深感自卑。“秦国僻陋戎夷,犹惧为诸侯笑。” |

战国时期 | ③战国初期,秦孝公即位后,中原诸夏视秦人为夷狄。“不与中国诸侯之会盟,夷翟(狄)遇之。”秦孝公深感耻辱,表示“诸侯卑秦,丑莫大焉”。孝公迁都至咸阳,完成了其活动中心由陇右到关中腹地的重大转移。④战国晚期,由于秦国实力不断壮大,取代周室、吞灭群雄的战略意图越来越明显,秦国与关东六国逐渐形成紧张对抗的关系。六国人士深感岌岌可危,对秦国充满仇恨和畏惧。但是,秦人身上的“戎狄”标签,在战国晚期已经淡化,甚至消失。秦国发动的兼并战争,在六国人士心目中不是异族入侵,而是强者对弱者的征服战争。秦与六国之间已经不存在夷夏之别,秦人已经完全融入并认同华夏民族。 |

——摘编自彭丰文《从边缘到中心:秦人认同华夏民族的心理历程及其历史意义》

(1)商鞅变法是秦发展中的大事。若将商鞅变法这一历史事件补充到表格中,应位于序号和序号之间,说明理由。

(2)依据材料结合所学,概括秦人活动空间发展变化的特点。概述秦人融入华夏民族的历程及历史意义。

材料二 1912年1月,孙中山在《临时大总统就职宣言》中指出“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,如合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人,是曰民族之统一。”1月底,孙中山又在致蒙古王公电文中说:“汉蒙本属同种,人权原自天赋,自宜结合团体,共谋幸福……今全国同胞见及于此,群起解除专制,并非仇满,实欲合全国人民,无分汉、满、蒙、回、藏,相与共享人类之自由。”同年,他发表演说指出,辛亥革命“是种族革命,亦是政治革命。何则?”满族统治其他各族,“种族不平等,自然政治也不能平等,是以有革命。要之,异族政治不平等,其结果惟革命,同族间政治不平等,其结果亦惟革命。革命之功用,在使不平等归于平等”。“今者五族一家,于平等地位……同心协力,共策国家之进行,使中国进于世界第一文明大国”。

——摘编自陈其泰《20世纪初民族观的历史演变》

(3)依据材料概述孙中山的民族观,谈谈你的认识。

材料一 中国历史上,很早就有“通用语”的存在。周秦时期,列国间即通行一种“雅言”;此后,东汉的洛阳话、唐代的长安话、宋代的汴梁话、明清时期的北京话等都曾成为“通用语”。古代中国绝大多数人都生活在狭小的地域范围内,只有受过教育的精英阶层或远途商人等少数群体才有跨区域日常交际的需求,因而“通用语”推广仅针对特定人群,官方从未在全国范围内发起过统一“通用语”的运动。

——摘编自《普通话是如何产生的》等

材料二 明清时期的“通用语”被称为“官话”,常被视为现代曾通话的前身,但它并无统一的语音标堆。19世纪末,中国面临“千年未有之大变局”,许多人主张在全国推广“通用语”,即推行以“国语”取代“官话”的“国语运动”。“国语运动”提出了“言文一致”和“国语统一”两大主张。“言文一致”指口头语和书写语的统一、主张书面语不用文言,改用白话;“国语统一”指建立一种全体国民都会说的,语音唯一的,具有普遍性的“通用语”。这些主张与《新青年》将白话作为唯一的文学语言的提议互相呼应,打破了长期以来义言文占据主导地位的现象,为白话文的广泛应用铺平了道路,也为普通民众学习识字提供了便利条件。

1949年以后,为了体现各民族的平等与相互尊重,在1955年召开的全国文字改革会议上,对规范的汉民族“通用语”的名称进行了认真的讨论,决定把清末至民国的“国语”改名为“普通话”,取“普遍通用”之意。随着各族人民交往交流日益深入广泛,普通话作为中华民族族际“通用语”的功能不断巩固,同时少数民族语言仍然可以自由的使用和发展,并受法律保护。

——摘编自《清末“国语”的概念转换与国家通用语的最初构建》等

(1)阅读材料一、概括中国古代“通用语”的特点。(2)阅读材料二、结合所学,解读中国近现代“通用语”的演变,

材料一、2002年,考古学家在我国湘西里耶古城遗址发掘出土了(甲)3万多枚秦简牍,主要是官署文书。文书格式由年月日、地名、职官、事件及办理时刻构成,内容包括政令、各级政府之间的往来公文、司法文书、吏员簿、物资登记及转运书等。(乙)简牍的时间是公元前222年至前210年。(丙)书写字体和楚国字体风格相距甚远。下图为我国发行的《里耶秦简》邮票。(丁)左边秦简内容为“乘法九九口诀”。

有的同学结合材料和所学,得出了如下的结论:

材料 | 结论 | |

| ① | 甲 | 秦朝建立了相对完善的地方行政管理体制 |

| ② | 乙 | 湘西在秦始皇完成统一后才纳入秦的管辖范围 |

| ③ | 丙 | 秦始皇在楚国旧地推行了“书同文”的政策 |

| ④ | 丁 | 秦朝已将乘法九九口诀运用于农业生产 |

(1)请指出材料与结论对应准确的序号。如果要使其它序号的材料和结论准确对应,应该补充怎样的材料或者对结论进行怎样的修改?

材料二、中国古代政府长期推行重农抑商政策,对经济和社会产生了极大的影响。

①民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富,国富则兵强。

——(《管子·治国》)

【商贾】衣必文采,食必粱肉;亡(无)农夫之苦,有阡陌之得。因其富厚,交通王侯,力过吏势,以利相倾……②此商人所以兼并农人,农人所以流亡者也。

——(《汉书·食货志》)

③一夫不耕,或受之饥,一女不织,或受之寒……④生之者其少而靡之者甚多,天下财产何得不蹶。

——(《汉书·食货志》)

⑤舍农桑,趋商贾……本末何足相供?则民安得不饥寒?⑥饥寒并至,则安能不为非?……则国危矣。

——(《潜夫论》)

结合以上材料,回答:

(2)生产力水平低,是中国古代政府推行重农抑商政策的一个重要原因,从材料中划线部分选出三项能突出体现这一原因的叙述语句(写出相应的序号)

(3)从材料中可以分析出古代政府推行重农抑商政策还有哪些原因

材料三:(一)《魏书.拓跋澄传》记载,孝文帝表示:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徙居平城,虽有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难,崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原”

(二)北魏文明太后、孝文帝的改革最大特点在于,①把胡人的汉化进程纳入政治体制,使之法制化、常规化,使胡人政权不但在政治上而且在文化上被中原文明所同化,正如《魏书》所说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”。②原先胡人与汉人的差别.逐渐转化为士人与庶人的差别。这是北魏改革最为了不起的成就。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(4)依据材料一概括归纳出孝文帝迁都洛阳提出了哪些理由

(5)从材料二①、②两句表述中任选一句,依据所学史实加以说明

材料一16﹣18世纪中外科技对比

西方 | 中国 |

| 伽利略(1564﹣1642),意大利物理学家、数学家、天文学家及哲学家。1590年,伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地”的著名试验,从此推翻了亚里士多德“物体下落速度和重量成比例”的学说,纠正了这个持续了2000年之久的错误结论。1609年,伽利略创制了天文望远镜,并用来观测天体,为哥白尼学说找到了确凿的证据。 | 李时珍(1518﹣1593),明代著名医药学家,著《本草纲目》,凡16部、52卷,约190万字。全书收纳诸家本草所收药物1518种,在前人基础上增收药物374种,合1892种,其中植物1195种;共辑录古代药学家和民间单方11096则;书前附药物形态图1100余幅。是到16世纪为止中国最系统、最完整、最科学的一部医药学著作。 |

| 牛顿(1643﹣1727),英国著名的物理学家,1687年的巨作《自然哲学的数学原理》,开辟了大科学时代,被誉为“物理学之父”。他发现的运动三定律和万有引力定律,为近代物理学和力学奠定了基础,他的万有引力定律和哥白尼的日心说奠定了现代天文学的理论基础。 | 徐光启(1562﹣1633),毕生致力于数学、天文、历法、水利等方面的研究,编纂《农政全书》。全书分为12目,共60卷,50余万字。12目中包括:农本3卷,田制2卷,农事6卷,水利9卷,农器4卷,树艺6卷,蚕桑4卷,蚕桑广类2卷,种植4卷,牧养1卷,制造1卷,荒政18卷。集中代表了当时我国在农业科学上所达到的成就。 |

| 波义耳(1627﹣1691),英国化学家,主张化学研究的目的在于认识物体的本性,因而需要进行专门的实验收集观察到的事实。在1662年根据实验结果提出:“在密闭容器中的定量气体,在恒温下,气体的压强和体积成反比关系。“称之为波义耳定律。这是人类历史上第一个被发现的“定律“。 | 宋应星(1587﹣1666),明朝著名科学家。著《天工开物》被誉为“中国17世纪的工艺百科全书“。他把中国几千年来出现过的农业生产和手工业生产方面的知识作了一个总结性的工作,同时也对技术经验作了总结性的概括,并且使它们系统化、条理化,然后著述成书使之能够流传下来。 |

(1)结合材料概括16﹣18世纪中国和西方科技发展的特点有何不同?分析造成这些不同的社会因素。

材料二 近代西方民主缘起于中世纪英国的议会制度,近现代西方民主政治的基本原则和制度架构在英国议会制度的产生、发展过程中都已经出现。1215年签署的《大宪章》则是英国议会制度的起点。……《大宪章》第12条和第14条规定:“无全国公意许可,(国王)将不能征收任何免役税与贡金”。“如欲征收贡金与免役税,应用加盖印信之诏书致送各大主教、主教、住持、伯爵与男爵,指明时间与地点召集会议,以期获得全国公意”;《大宪章》第61条规定,男爵推选25位代表与国王共同维护、监督宪章条款的执行,可以提出国王及重要臣属的错误,甚至有权联合全国人民向国王施加压力,直至夺取土地、财产,即具有反抗国王的权利。从民主政治的视角观察《大宪章》这个法律文件,它所包含的近现代西方民主政治的基本原则是:“无代表权不纳税”和“分权制衡”。这两项基本原则正好构成了近现代议会制度的核心内容。……1265年1月,在伦敦召开了英国历史上首次议会,除5名伯爵、18名男爵与会外,还有每郡2名骑士代表和每个大城市2名市民代表参加会议。一般认为,这是英国议会制度正式的开端。……1640年,英国革命爆发。革命仍然起于议会与国王的斗争,经过长期内战,克伦威尔指挥的议会军队取得了胜利,国王查理一世被处死,王位被废除,贵族组成的上议院被取消,由人民选举产生行使国家主权的下院,一度建立了议会拥有最高权力的共和国。后来,又经过复辟与“光荣革命”,英国从君主制最终过渡到了君主立宪制。17世纪末英国进入了资本主义时代,以议会制为核心的资本主义民主制度初步建成。

——《民主政治十论》房宁

(2)阅读材料并结合所学,简述英国是如何结合国情建立适合自己的民主制度的,英国民主制度的发展道路对中国有何启示。

材料三:

| 1949年《共同纲领》规定:国家要从多方面“调剂国营经济、合作社经济、农民和手工业者的个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济,使各种经济成分在国营经济领导之下工合作,各得其所,以促进整个社会经济的发展。” |

| 1956年1月,加入初级合作社的农户达到全国总农户的80.3%.到1956年底,入社农户到达1.17亿户,占全国总农户的96.3%,其中参加高级社的占87.8%,基本实现了农业合作化。……到1956年底,全国手工业生产合作社发展到10多万个,入社的手工业者占全体手工业人员的91.7%,基本实现了对手工业的社会主义改造。……到年底(1956),全国工业户数的99%,私营商业户数的82.2%实现了公私合营,这标志着资本主义工商业的社会主义改造已基本完成。 |

| 第一个五年计划的时间是1953年到1957年。“一五”计划的制定和实施,得到了苏联政府和人民的大力帮助。同时我国实行自力更生为主,争取外援为辅的方针,始终坚持独立自主的立场和自力更生精神。 |

| 1982年1月1日,中共中央批发《全国农村工作会议纪要》,进一步肯定双包到户是社会主义集体经济的生产责任制。到1982年底,全国农村实行包产到户的生产队到达74%.家庭联产承包责任制成为农业生产责任制的主要形式。 |

| 以城市为重点的整个经济体制改革从1985年起全面展开。在坚持公有制经济为主体并使之进一步壮大的前提下,多种经济得到发展……1987年同1978年相比,在全国工业总产值中……个体经济、私营经济、“三资”企业(中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业的合称)和其他非公有制经济成分则由几乎为零上升到5.6%.……改革计划管理体制,国家宏观调控的范围和方式得到调整和改进。经济杠杆在宏观调控中的作用明显增强。 |

| 江泽民在十四大(1992)报告中明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。……就是要把公有制的优越性与市场经济对资源的优化配置有效地结合起来。 2006年3月,全国人大十届四次会议审议通过了《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。(注:从“十一五“起,中国将“五年计划“改为“五年规划“。) |

(3)阅读材料三,结合所学,解读新中国经济体制的变迁。

(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰)

材料一 《左传》《历史》的问世,分别标志着中国和希腊古典史学的诞生。古希腊史学的诞生继承了神话的探索精神、传说的英雄史观、史诗的叙事技巧,和雄辩术的论辩风格。《历史》正是以上诸因素发展、融合的产物。

中国史学最直接的来源是档案文献,以年月为经进行编纂。而西方史学著作则采用叙事体,这正好说明史诗与雄辩术是其直接来源,而档案文献的影响则微不足道。

——何方耀《中西史学起源比较初探》

(1)依据材料,比较中国史学和古希腊史学的不同点。

材料二 中唐杜佑著《通典》,分食货、选举等九门,每门之下分若干子目,子目下又有细目。《通典》记载历代典章制度的历史演变,其记事上起黄帝,下迄唐玄宗天宝末年,有的记载距成书上奏只相隔数年。《通典》中除记载历代“群士议论得失”外,也包括作者的许多评论。杜佑在自序中明确表示:“实采群言,征诸人事,将施有政。”

——摘编自白寿彝《中国史学史》

(2)《通典》开中国典章制度史之先河,依据材料概括其编纂特点和目的。

材料三 五四以后,中国史学发生了巨大的变化。

梁启超激烈地抨击旧史学,提出“史界革命”的主张。他借鉴西方史学理论与方法撰写了《中国历史研究法》及“补编”。

1920年起,李大钊在北京大学等高等学校开设“唯物史观研究”“史学思想史”等课程,并发表了《唯物史观在现代史学上的价值》等论文。

1923年,顾颉刚提出“古史层累地造成的”观点,认为关于古史的传说是后人编造的,而且是不断地扩大编造。

胡适的史学方法是“十字箴言”,即“大胆的假设,小心的求证”。“大胆假设”是在“真实可靠的学问知识”的基础上,运用归纳法提出来的。“求证”的过程,是要求以客观事实为证据,通过实验对假设加以证明。

——摘编自白寿彝《中国史学史》

(3)依据材料三,简述该时期中国史学变化的表现,并结合所学分析变化的背景。

材料一 春秋时期民族关系不是强调血统与种族之差异,而是以文化礼仪作为华夷区分的标准,实际上反映了华夏文明的发展中融合了众多其他种族或部族。如秦,本为西戎,最终统一六国,建立我国第一个大一统王朝。此后,“华夷观”逐步形成一套中国化的民族思想:强调四周民族与华夏的不同,凡文化习俗不同者,皆目为夷狄。第二、夷夏之防。游牧民族进入中原,既威胁中原王朝的统治,也会给中原农耕经济造成破坏。因此防止少数民族冲击中原便成为历代处理民族关系的一个基本原则。第三,用夏变夷。统治者将经济文化上的先进落后关系指称为文化上的尊卑关系,把少数民族内附称为“归化”或“内化”。

——摘编自霍维洮、马艾《经济、文化、制度三维向度中的古代多元一体民族关系格局》

材料二 在近代中国,严复、梁启超、孙中山等政治精英将西方经典民族形成理论中国化,提出“保国保种”“爱国爱种”的思想意识。1912年中华民国成立,孙中山宣布“五族共和”,在民族与国家关系上,维护国家统一和领土完整。后来孙中山制定了22行省外加内外蒙古、西藏、青海联合建国方案;中共制定了由“民族自决”“联邦制”发展到“民族区域自治”的建国方案。在中国各民族的前途问题上,孙中山提出过“振兴中华”的目标;中共制定了彻底的反帝反封建的民族民主革命纲领。中华民族独立与国家富强是中共民族政策的基本原则。上述民族政策,致力于维护国家和中华民族整体性的意图充分显现,中华民族独立和建立主权国家伴随着中华民族“自觉”的历史进程。

——摘编自赵刚《民族政策与中华民族共同体意识的建构》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代“华夷观”民族关系思想的积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中华民族共同体意识形成过程中所呈现的特点。