材料一 1870年以后出现的(欧洲)营建殖民帝国的巨大浪潮被称为“新帝国主义”,因为就其对殖民地和附属地的影响而言,19 世纪后期的扩张和古代罗马帝国的扩张完全不同。……新帝国主义的起源并不完全是经济性的:一个因素是,希望得到像在马耳他和新加坡那样的海军战略基地以加强国家安全,另一因素是,需要获得另外的人力来源,就如法国人在北非所做的那样。再一个因素是传教士的影响,他们在 19 世纪中特别活跃。这些传教士一直试图使土著皈依,他们有时受到土著的虐待,甚至被杀。最后,社会达尔文主义及其生存斗争和适者生存的学说的流行, 自然会导致种族优势的观念和白人有“责任”统治世界上诸“劣等的”有色民族的观念。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 反战和平运动兴起于19世纪,在美国、英国、法国相继成立了反战组织。第一次世界大战后,反战和平运动进一步发展,20世纪二三十年代掀起高潮。参加反战和平运动的有共产党人在内的政界人士、工人、农民、知识分子等不同社会阶层的人们,如“国际妇女争取和平与自由联盟”的成员,遍布数十个国家和地区。1927年,反帝大同盟成立,致力于领导反对帝国主义统治的斗争,支持民族自决和人民独立,爱因斯坦、宋庆龄等被选为名誉主席团成员。1933 年,该组织与国际反法西斯同盟联合组成国际反战反法西斯联盟,1936年召开的世界和平大会呼吁反对日、意、德法西斯的侵略,支援中国、埃塞俄比亚、西班牙人民的抗战。

——摘编自熊伟民《和平之声——20世纪反战反核运动》

(1)根据材料一,并结合所学知识,归纳19世纪后期以来推动“新帝国主义”扩张的原因。(2)根据材料二,概述在20世纪二三十年代反战和平运动的主要特点,并结合所学知识,评析析这一运动对于维护世界和平与促进民族解放的作用。

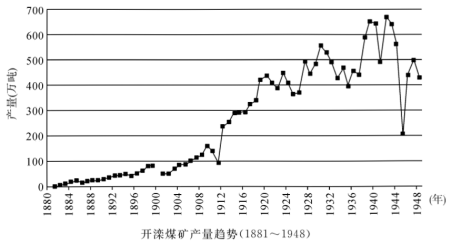

材料 开滦煤矿是中国近代煤矿业中的巨擘,前身为1878年清政府洋务运动中创办的官督商办企业“开平矿务局”,为当时所办新式煤矿中成功之代表,但不幸于1900年庚子国变时落入英商之手成为英资煤矿。滦州煤矿为1907年招集民族资本创办,原为试图收回开平而设,但终于在与开平的竞争中失利,为开平所并。1912年二矿实行名义上的联合,称“开滦矿务总局”,实际为英商掌控;1934年进一步合并,正式成为合资煤矿。1941年太平洋战争爆发后,又被日本夺去。1945年日本投降后,由南京国民政府接收,交还英商经营。

——摘编自云妍《近代开滦煤矿产出的“Solow余值”分析》等

根据材料并结合所学知识,运用唯物史观评析开滦煤矿的产量趋势。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)材料一 南京国民政府时期,学校体育思想十分活跃,武术在这一时期迅速发展,张之江建立中央国术馆,随后全国各地出现了国术馆,国术馆对当时武术的传播起了非常大的作用,使人们对体育的认识不仅仅局限于对体育运动赛事的关注。抗日战争时期,体育对于提供兵源起了一定的积极作用。体育锻炼也可以提高人们的身体素质,这可以使人们在战争中更好地生存下去。由于当时的社会形势,金陵大学、燕京大学等一些国内知名学校开始迁到云南以及四川,这些学校不仅在校内自行组织体育活动,也会在学校之间、区域之间举行体育比赛,这些体育比赛活动使得体育在社会之间的传播更为广泛。

——摘编自陈茂春、刘中强《晚清民国时期学校体育思想演变探究》

材料二 1949年新政协通过的《共同纲领》指出:“提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物为中华人民共和国全体国民的公德。”将“爱劳动”列为国民五项公德之一。……1954年,因轻视体力劳动的思想仍普遍存在,部分小学和初中毕业生不愿毕业后成为劳动者,对无法如愿升学产生不满。在此背景下,国家颁布了一系列的文件,提出要加强劳动教育,提高生产技术水平。……1958年9月,中共中央、国务院发布了《关于教育工作的指示》,提出要克服教育工作中的右倾思想和教条主义,教育要与生产劳动相结合,培养具有社会主义觉悟的有文化的劳动者。

——改编自刘向兵《新时代高校劳动教育论纲》

材料三 20世纪70年代初,著名的“乒乓外交”打破了冷战时期的外交僵局,书写了“小球转动大球”的历史佳话。70年来,我国与180余个国家和地区建立了双边体育友好关系,与100余个国家签署了双边体育合作协议,与国际奥委会、亚奥理事会及各国际单项体育组织间的关系日益密切,在国际体育事务中的话语权显著提升。党的十八大以来,体育对外工作不断深化,体育成为“元首外交”的新亮点。国家主席习近平亲力亲为,通过体育助推民相亲,向世界展现出中国的开放自信、友善包容,用体育谱写中国与世界文明交流互鉴的新篇章。

——摘编自苟仲文《新中国体育70年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南京国民政府统治时期中国体育发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国成立初期劳动教育的背景和影响。根据材料三并结合所学知识,评析新中国的体育外交活动。

材料一 19世纪中期,英国2%最富有的人所聚敛的财富占国民总收入的40%,体力劳动者在国民总收入中所占的比例从1803年的42%下降到1867年的39%。政治家托玛斯·卡莱尔由此认为,政府的“自由放任”成为了“财富主义的真理”。1848年马克思、恩格斯明确指出:“现代的工人……并不是随着工业的进步而上升,而是愈来愈降到本阶级的生存条件以下,”直到20世纪初,国家作为一种超社会力量对分配加以调节,才使贫困问题逐步得到解决。

——摘编自刘金源《财富与贫困的悖论——论英国工业化的失误及其原因》

材料二 十月革命后建立起来的第一个社会主义国家苏联工业基础薄弱。斯大林认为,苏联处于资本主义的重重包围中,必须最大限度地集中资源和力量走向社会主义。1928—1937年,苏联实行了两个五年计划,1936年,苏联新宪法明确规定,苏联是工农社会主义国家,它的经济基础是生产资料的社会主义公有制,实行各尽所能、按劳分配的原则。1937年苏联国民收入由1913年的210亿卢布增加到963亿卢布,人民总消费水平提高了一倍。30年代苏联第一次消除了失业,实行免费医疗、社会保险和退休金制度。

——据中共中央宣传部理论局《世界社会主义五百年》

材料三 新中国成立后不久,中国共产党认识到只有实现社会主义工业化,才能有全国人民的富裕生活,只有实行社会主义,才能有全国人民的共同富裕。在一段时间内,由于对“什么是社会主义,怎样发展社会主义”这个基本问题理解和实践上的一些失误,使共同富裕一时成了空中楼阁。改革开放促进了社会生产力的快速发展,开辟了通过一部分地区一部分人先富起来,先富带动后富,最终达到共同富裕的途径,到20世纪末,全国农村贫困人口的温饱问题得到基本解决,逐步建立起国有企业下岗职工基本生活保障制度,失业保险制度和城市居民最低生活保障制度。

——据张雪梅《新中国成立后的共同富裕思想与实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国工业化进程中贫富差距问题产生的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏联提高国民收入的举措,并简要评析举措实施的效果。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国成立以来探索共同富裕之路的特点,并从中外联系的视角分析新中国推进共同富裕的重大历史意义。

| 学者 | 评价 |

| 范文澜 | 宋朝内政最腐朽,外患最强烈,成为历史上怯弱可耻的一个朝代。 |

| 陈寅恪 | 华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。 |

| 日本内藤湖南 | 唐代是中国中世纪的结束,宋代则是中国近代的开始。 |

| 美国孙隆基 | 在我们探讨宋朝是否是世界“近代化”的早春,仍得用西方“近代化”的标准,例如:市场经济和货币经济的发达、都市化、政治的文官化、科技的新突破、思想与文化的世俗化、民族国家的成形以及国际化等等。这一组因素,宋代的中国似乎全部齐备,并且比西方提早500年。 |

| 法国埃狄纳·巴拉兹 | “中国封建社会的特征,到宋代已发育成熟;而近代中国的新因素,到宋代已显著呈现。因此,研究宋史,将有助于解决中国近代开端的一系列重大问题。” |

材料 宇宙风气,其变之大者有三:鸿荒一变而为唐、虞,以至于周、七国为极;再变而为汉,以至于唐,五季为极;宋其三变,而吾未睹其极也。变未极则治不得不相为因,今国家之制,民间之俗,官司之所行,儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已。舟行乎水而不得不视风以为南北,治出乎人而不得不视世以为上下。故周而上持世者式道德,汉而下持世者式功力,皆其会也。逮于宋,则仁义礼乐之风既远,而机权诈力之用亦穷,艺祖、太宗睹其然,故举一世之治而绳之于格律,举一世之才而纳之于准绳规矩,循循焉守文应令,雍容顾盼,而世已治。

——(明)陈邦瞻《宋史纪事本末叙》

根据材料并结合所学知识,评析陈邦瞻的观点。(要求:观点明确、史实正确、逻辑清楚)

材料一 在“大一统”的农业社会,乡村是国家的细胞,是王权是否巩固的基础。同时,乡村又是社会财富的主要来源。为了维系王权,封建国家采取“官民共治”的形式,将国家权力渗透到乡村,推行“乡里制度”。乡里制度从秦王朝创立到清末衰竭,经历数千年的变迁,其形式和称谓发生了诸多变化,但却一直延续。“乡里制度”借助宗族制度强化对乡村的管理,用行政手段编制乡村社会,是乡村治理的政治基础,它直接决定了乡村政治文化的基本特点。

——摘编自骆正林《中国古代乡村政治文化的特点——家族势力与国家势力的博弈与合流》

材料二 20世纪30年代,梁漱溟将山东邹平作为实验乡开展乡村建设运动,邹平县的行政区划经过撤并,整改为14乡。全县整个行政系统实行教育机关化,以教育力量代替行政力量。县下设乡学,取消乡(镇)公所,几个村或10个村有一乡学,乡学就是政教合一的机构,下设村学,营造了一种社会教育的风貌。在文化教育上,提倡农民“求进步”“向上学好”。梁漱溟看到在中国农村长期存在着一些陈规陋习,严重影响农村的发展。他主张在陈规陋习上下功夫,通过组织乡学村学教育,纠正这些陋习。……此外,他还积极组织推广农业改良技术,组织成立了棉花运销、机织、林业、蚕业等生产合作社帮助农民增收,并成立了农村金融流通处、农村信用合作社、邹平卫生院等。经过努力,当地农村的社会秩序、经济、教育、风俗状况有了一定的好转。

——摘编自赵秋丽《邹平乡间觅书香》

材料三 1958年,北戴河中央政治局扩大会议通过《关于在农村建立人民公社问题的决议》,按此决议,原有的几十甚至上百个经济条件、贫富水平不均的合作社合并为一个农村人民公社,将一切生产资料上交给人民公社,统一分配。人民公社不仅要管生产、管政权,还要管社员生活,形成一种“政社合一”模式。直至土地承包到户之后,农民才开始从高度集体化的治理体制中脱嵌出来,家户重新成为独立的经营单位。农村社会重归分散,“政社合一”模式已经失去了其存在的经济基础,1983年,全新的乡镇基层政权体系逐步建立起来。同时,伴随农村经济活力的充分调动,多元利益主体纷纷出现,村委会成为群众自治组织,也是整合农村社会的组织。

——摘编自祝传佳《新中国成立70年农村基层治理模式变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代乡村政治文化的特点及中国古代推行“乡里制度”的意义。

(2)根据材料二,概括梁漱溟其乡村实验建设措施,并结合所学知识,评析其乡村实验活动?

(3)根据材料三,概括新中国成立以来我国农村基层治理体制的演变。并结合所学,分析不同阶段的治理体制产生的主要背景。

材料一中国古代人口变化情况表

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(万户) | 人口(万户) | |||

| 西汉 | 2470.685 | 9985785 | ||

| 唐代 | 3920410 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

——摘编自葛剑雄等《中国人口史》

材料二 中国古代有三次大的人口迁徙,第一次是南北朝时期的“永嘉南迁”,第二次是唐朝时的“安史之乱”,第三次是“靖康之变”。这几次南迁都是因为北方战乱不止,在求生的欲望下,北方人民纷纷向南迁徙。 而南迁带给中国历史的影响不只是人口重心的变化,更导致了文化和经济重心的变化。优秀的北方人去到南方,不仅带去了优秀的文化,而且将那块未开化的地方变成了经济的重心,直到今日还处于中国经济的领先地位。

——摘编自刘建军《中国古代政治制度十六讲》

(1)根据材料一,指出中国古代人口变化趋势,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析材料中关于中国古代南北方人口变化的观点。

材料一蒙学教材,即古代专门为儿童编写的启蒙教育课本。宋代以《三字经》《百家姓》为代表的蒙学教材广为流传,历代沿用。以《三字经》为例,它语言生动活泼,文字通俗易学,表达简明扼要,格式富有韵味。宋代“学校之设遍天下,而海内文治彬彬”;伴随着经济的发展,以往为世家所垄断的文化逐渐向社会下层移动,“农工商各教子读书,虽牧儿磕妇(为往田野送饭的妇女),亦能口诵古人言语"。著名学者也参与蒙学教材的编写,如朱熹的《童蒙须知》吕祖谦的《少仪外传》等.

——摘编自秦海骰《谈我国古代的蒙学教材》

材料二民国建立后,以法令的形式规定“各种教科书,务合于共和民国宗旨。清学部颁行教科书,一律禁用”。1912年商务印书馆出版了《共和国新教科书》,经教育部审定,很快被各地学校普遍采用。在新文化运动的推动下,各种教育思潮竞相呈现,主张课程改革要面向生活、面向科学。1920年教育部规定:截至1922年,凡用文言文编的教科书一律废止,大批白话文作品和翻译作品,都被选进了国文教科书,题材内容涉及中外古今社会生活的各个方面。教科书文章体裁日趋多样化,包括书信、传记、讲演,故事、科技说明等日常应用文体。

——摘编自曲铁华《中国近代中小学教材的改革》

材料三新中国成立后,中央作出了统一教材制度的战略决策,加强了教科书编审工作力度。从19S4年开始编辑出版的中小学各科教科书,集中全国之力协同攻关,选调和集中一批学科专家、名师和专业编辑,全部采取集体讨论的工作制度和社内外相结合的编写方式,保障了救材质量。据《中国教育年鉴》统计,“1954年至1956年编成的十二年制中小学教材,包括教学大纲30种30册,课本93种233册”。这套教材的编写出版使全国所有地方,学校、学生都使用上了高水平、权成性、国家级的全学科救材,解决了过去供应迟缓、版本不一、发行混乱的问题,开启了新中国“一纲一本、统编统用”的新时代。

——摘编自《新中国第一套统编教材评析》

(1)根据材料-并结合所学知识,分析宋代蒙学教材兴盛的背景。

(2)根据材料二概括民国初年中小学教材编写的特点,分析其成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括新中国统一编订中小学教材的意义

材料 一个民族的文化.始终闪现着该民族灵魂的搏动,以巨大的向心力吸引着该民族的 各类成员,因而,文化认同构成民族文化的核心。这种体现出民族精神的文化又绝非凝固 高化石、僵破的模式、而是常与变、因与革、内与外相统一的有生命的机体。

——当天瑜、何晓明、周积明《中华文化史》

根据材料结合中国先秦至隋唐时期史实,评析材料中作者的观点,可以是整体或任意部分 观点。(要求:态度明确、史实准确、条理清晰)