材料一 在西方近代工业文明的冲击下,中国传统制度逐渐解体,儒学走向衰落,中国面临亡国、亡种、亡教的危机。面对这种危机和挑战,康有为积极求“变”,对儒学进行改造和重构。康有为模仿基督教,创立并倡导孔教,以宗教的形式重建儒学,为儒学的发展及其作用的发挥寻求合适的形式。他利用今文经学诠释经典的方法,将西方进化论、民主政治和人道主义思想等融入儒学的思想体系。此外,康有为还尝试将科学研究方法引入儒学研究,但他对科学并不盲崇,而是认为科学与道德各有其作用和边界。

——摘编自邓林华《守常与应变——康有为与儒学现代转型》

材料二 其实,我们可以看到,五四前期的新文化运动并没有全部反传统,他们强烈反对的只是儒家文化中的许多糟粕。但知识分子的行为方式毫无疑问是猛烈的,对儒家糟粕的攻击是激烈的。儒家传统文化是一个结构性的框架,它是一个整体,文化中的各个部分是统一的,即使是它的糟粕,也与儒家文化的精华乃至整体有着千丝万缕的联系。可是,当它的一部分,尤其是一个影响了中国人几千年的部分受到猛烈攻击时,它的整体框架便动摇了,人们甚至会怀疑它的全部都是错误的。就这样,儒家文化在中国人心中的地位开始动摇了。

——摘编自薛超良、刘思悦《新文化运动对儒家文化的影响》

(1)根据材料一,概括康有为变革儒学主张的特点,并结合所学知识指出其主要目的。

(2)根据材料二,指出新文化运动对儒学的态度,并结合所学知识简析新文化运动的影响。

材料

| 原始社会 | 民主推荐部落首领时,形成了“选贤与能”的选人标堆,强调所选人才是 否具有征服自然和做人的能力。 |

| 春秋战国 | 各诸侯国普遍重视人才,招贤纳士,礼贤下士,重用布衣之士,千方百计 争夺能言善辩、能征善战和治国富民的人才为本国所用。 |

西汉 | 系统地强调德才兼备,“四科”规定:“一曰德行高妙,志节清白。二曰 学通行修,经中博士。三曰明达法令,足以决疑,能案章覆问,文中御史。四 曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决。 ” |

| 唐 | 选人的标准是“身、言、书、判” ,即体魄丰伟,言辞辩证,书法遒美, 文理优长。四者均可,则先看德行,德均取才,才均取劳。 |

| 明 | 通过考满而观绩,通过考察而观德。考察分为八个项目:贫、酷、浮躁、 不及(能力不及)、老、病、罢(不勤劳)、不谨。 |

| 清 | 用“四格”、“八法”评判官人。“四格”为“守、政、才、年”,“八法”为贪、酷、不谨、罢软无为、浮躁、才力不及、年老、有疾。 |

——摘编自齐秀生《从古代人才标准看执政能力建设》

提取表格中的有效信息,围绕中国古代人才标准的变化提炼一个观点并进行阐述。(要求:观点明确,史论结合,论述充分,逻辑清晰。)材料 吴江农村四十年变化专题调查汇总

| 项目 | 过去 | 现在 |

| 变化一 | 新三年旧三年,缝缝补补再三年 | 一年几个样,季季换新花样,家家像个小商场 |

| 变化二 | 胸无大志,满足现状 | 求知、求乐、求美、求富奔小康 |

| 变化三 | 穷家难舍,故土难离 | 走出国门,远离家门 |

| 变化四 | 合养一头牛不如独养一只狗 | 联合经营优势互补 |

| 变化五 | 传统的家长制 | 谁有能力谁当家 |

| 变化六 | 河荡精养(上世纪80年代初) | 科学放养(2008年开始) |

| 变化七 | 三水干部(上世纪60年代被人们赞誉为“三水干部”,即早晨一身露水,晴天一身汗水,雨天一身泥水) | 带头致富(“农村富不富,关键在党支部。”要坚持德才兼备的原则,选好党支部的“一把手”。农民觉得能带头致富的便是“才”,能带领群众一起致富的便是“德”) |

| 变化八 | 君子喻于义,小人喻于利 | 义利相融,共享共存 |

| 变化九 | 一熟稻一熟麦一直种到头发白 | 七种八养九行档 |

| 变化十 | 队为基础,三级所有 | 土地分到户,家家是干部 |

——摘编自陈仲达《纪念改革开放40周年:吴江农民思想观念深刻转变》

从材料中提取关联信息,拟定一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表达清晰)

材料一 为满足日益增长的市场需求,荚国棉纺织业迫切需要革新技术。1765年,哈格里夫斯发明手摇纺纱“珍妮机”,工业革命开始。此后,技术的发明和运用首先深入到纺织工业,蒸汽机的使用是作为纺织工业的动力而出现的。蒸汽机的广泛使用推动了采煤工业的机械化和冶金技术的发展,并推动着交通运输技术的改进。在这场技术革命中,无论是被认为揭开使用机器序幕的“飞梭”,还是提高功效四十倍的卡特莱特的水力织布机,都是在英国首先出现的。到19世纪30、40年代,英国主要工业部门都采用机器,机器生产在纺织工业中取得主导地位。

——摘编自顾学杰《试论两种“工业起飞”:英国工业革命与当代发展中国家工业化的比较》

材料二 为改变殖民统治形成的单一转口贸易经济而没有重要工业的畸形经济结构,1961年,新加坡开始实施第一个五年计划,集中力量发展交通运输、冶金能源、电力电讯等,并大力发展替代进口、劳动密集型轻工业。1966年,新加坡政府制定了“反经济衰退计划”,将替代进口工业转变为出口外向型工业,大力引进先进技术、设备和外资。1971年起,针对建设资金充裕而劳动力短缺的矛盾,新加坡政府将发展方向转向技术密集型工业。1979年开始“第二次工业革命”,积极引进高技术工业,新加坡的工业正朝更高层次发展。

——摘编自陈英吴、叶伯华《当代世界史简编》

(1)根据材料,分别概括英国和新加坡工业化的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析英国和新加坡工业化道路呈现不同特点的历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析英国和新加坡工业化发展的历史经验。

材料一 所谓“内”,指的是中央政府或中央政权。所谓“外”指的是地方政府或者地方分权。在中央集权削弱、地方分权偏重的时候,就被称为“内轻外重”,反之则为“内重外轻”。内轻外重可能引发割据分裂局面,促使统一王朝走向瓦解,这是汉、唐两代的教训。内重外轻虽无割据之忧,却使地方失去绥靖御侮的能力,在内忧外患交加的情况下,就要导致灭国的危险,这是宋、明两朝的结果。因此,古人所追求的理想目标是轻重相维,也就是在中央集权的前提下使地方有适度的分权…轻重相维是一种不稳定的平衡状态…因此历史总是循环不已,周而复始。

——摘自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 汉至唐前期东南三地郡县分布的变迁

| 西汉 | 西晋 | 隋代 | 唐前期 | |

| 苏南浙江 | 会稽郡北部32县 | 会稽等5郡57县 | 会稽等7郡43县 | 苏州等13州74县 |

| 江西 | 豫章郡19县 | 豫章等6郡58县 | 豫章等7郡19县 | 洪州等7州34县 |

| 福建 | 会稽郡南部1县 | 建安、晋安2郡14县 | 建安郡、临川半郡5县 | 福州等5州28县 |

——摘自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料三 改革开放以后,我国对行政区划的变革从撤地设市、实行市管县体制,整县改市,撤县设区到以乡建镇,走的是一条通过城乡整合促进城乡经济发展、提高城市化水平、提高行政效率的道路。但变革的期望绩效与实际绩效存在一定差距,变革的经验和教训并存。

——摘编自杜蓓蕾《中国地方行政区划变革研究》

(1)根据材料一,概括古代中国中央和地方关系演变趋势,并结合所学知识指出影响这种演变趋势的根本因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明汉至唐前期东南三地郡县变迁的特点及其原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括影响国家地方行政区划变革的主要因素。

材料一 人口学通常认为60岁以上或65岁以上的老年人口比重分别达到10%或7%以上,就称为人口的老龄化。这种状况在古代和中世纪是不存在的,当时人的寿命普遍较短。19世纪70年代,西欧成为世界上最早出现人口老龄化的地区。随着经济社会发展和生育观的变化,加之各种其他因素的影响,发达国家新生儿出生率大大降低,老年人口在其社会总人口中所占的比重不断增加,使得发达国家逐步进入老龄化社会,最典型的例子是二战后德国在排除移民的情况下人口几乎没有增长。

——摘编自王仲《国外关于应对人口老龄化的观点及措施简介》

材料二 为积极应对人口结构老龄化所带来的巨大挑战,德国不断根据人口结构变化进行系列改革,通过制定《一般平等待遇法》《母亲保护法》等法律保障生育主体的职场合法权益,通过实施“过渡兼职工作时间”计划,为需要照顾家庭的职业女性量身打造工作时间,构建了法定养老保险、企业养老保险和私人养老保险三支柱养老保险体系。德国各金融机构提供的养老金产品,需要根据《养老金认证法案》相关规定向联邦中央税务局递交符合标准要求的统一产品信息,德国养老护理服务从业人员要接受统一的教育培训,达到一定资质才能上岗。为了有效解决老龄人口对长期护理服务需求的问题,德国长期护理保险制度应运而生,其标志性法律为1994年颁布的《长期照护保险法案》,具有“全民覆盖”“雇员和雇主共同缴费”的特点。德国通过改革缓解了老龄化现象,也积累了丰富的经验,但由于种种原因,老龄化问题没能从根本上解决。

——摘编自吴宦熙《典型发达国家应对人口老龄化的制度设计》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西欧人口老龄化的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评德国应对人口老龄化的制度设计。

材料一 明朝,内阁阁臣的选拔方式大致有两种:特简和廷推。特简是指由皇帝直接以圣旨的方式任命阁臣,而不通过吏部。这种方式大致又表现为三种形式:一是由皇帝本人亲自选拔出阁臣;二是皇帝采纳大臣们的荐举,或由中官们的援引而任命;再有一种形式是由现任阁臣们推举若干名人选,再由皇帝点用。万历以前,阁臣的选任大多是通过特简。而万历以后,则多是廷推。廷推是由吏部会同九卿、科道共同推举,推举出的往往是一些威望素著的大臣。明代的廷推大典形式很严格,大都是朝廷的高级官员和言官们,所以,廷推能够采纳众议,较为公正。特简和廷推的决定权最终还是在皇帝手中,因而皇帝的喜欢与否是能否入阁的决定因素。

——摘编自冯宪军《明代内阁阁臣的选任》

材料二 明朝内阁相当于一个秘书处,这在法理上来说内阁是没有宰相之名,由此也就没有宰相之责,可又确有宰相之权。内阁行使相权缺乏律法依据,所以外廷同内阁之间会出现一些权力上的纷争,在责任上也会相互推脱。明朝的内阁,受到皇权和宦官势力的牵制,当年张居正任首辅,仍须与司礼监太监冯保结好才能执掌大权。明朝内阁其本意是想要分担皇帝的政务压力,但是后来却因为内阁权力划分和律法等问题,使得内阁是一种不健全的存在,在皇权的压制下,内阁被夹在了皇权和外任官员之间,极其容易受到君主意志的影响。

——摘编自陶佳城《浅谈明朝内阁制度的优缺点》

(1)根据材料一,概括明代内阁阁臣选拔的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝内阁运行中存在的问题。

材料一 宋代之前“中国”一词常具备三重含义:一是在地理空间意义上,“中国”即“以诸夏领域为范围者,其次是指国境之内者,再次指京师者”;二是在政治或地域空间意义的基础上,“中国”一词又派生出文化层次上的新观念,指代以儒家文化为主体的传统文化;三是指代超越各具体朝代的贯通性国名。迨至两宋时期,由于辽、金、西夏等政权对于宋王朝统治的侵扰,宋人话语中“中国”一词所对应的含义发生了较大变化,如边界意识的萌生、民族认同的强化等等,甚至有学者认为彼时的中国观念已经具备了某些现代国家意识。

——摘编自郑双《对宋人中国观的再考察》

材料二 用“欧罗巴”一词,大约在中世纪偏后时期。拿破仑战争时期欧洲形势发生巨大变化。维也纳“和平会议”重塑了欧洲的政治地理。1830—1848年的欧洲革命是推动欧洲联邦思想的重要契机。这几年,西欧的各种社会思潮是非常活跃的。1891年在罗马举行国际和平大会,敦促欧洲的所有和平团体,致力于建立一个“欧罗巴合众国”。到20世纪,“欧洲观念”随着欧洲联盟的诞生和扩大,已经超越了圣皮埃尔和康德的理论阶段,也超越了十九世纪的舆论和运动的阶段,而成为欧洲联合的一种精神支柱。

——摘编自陈乐民、周弘《欧洲文明的进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代前后“中国”观的变化及其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“欧洲”观念形成与发展的特点。

材料 20世纪初年,卫生防疫口罩开始零星出现于中国社会。1904年《中华报》报道,北京城内因开挖沟渠,不仅臭气熏天,且有“无限奇状之微生物”经口鼻进入腹部而致疾,因此“西人行者均带鼻罩”。1918年,留美公共卫生学博士、中华医学会发起人俞凤宾在概括与总结国际社会抵御“西班牙大流感”,以及中国应对东北、华北鼠疫之经验基础上发表了《避疫面具之制法及用法》,对口罩的规格形制、佩戴方法、防护效果等进行了细致说明。总体而言,口罩在清末民初的中国社会并未真正流行和普及开来。20世纪初年,中国现代卫生事业刚刚起步,面临政局动荡、人才匮乏、财政困顿、职权不明等一系列问题,甚至连负责全国公共卫生事务的内政部卫生司都一度降格为卫生科。口罩往往是在疫情突发时应急使用,疫情扑灭之后便束之高阁,因此口罩这一新生事物也就迟迟未被纳入中央层面的公共卫生防疫制度。

——摘编自陈鹏、王璞《卫生防疫口罩在近代中国的兴起、流行与波折》

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清民初卫生防疫口罩兴起的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明晚清民初卫生防疫口罩兴起的特点。

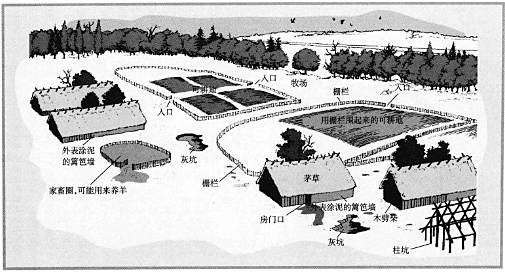

材料一 欧洲一处(新石器时代的)斑纹陶文化聚落复原图

——摘编自【美】布赖恩·费根《世界史前史》

材料二 第一次社会大分工以后,由于剩余产品的增多以及交换的经常化,部落首长和家族长便利用担任公职的便利条件,在对内分配产品和对外交换中,把一部分集体物品据为己有,从而出现了私有财产。第二次社会大分工以后,生产劳动日益个体化,出现了以交换为目的的商品生产,从而进一步瓦解了氏族部落的公有制,使父系大家族公社日益走向解体,个体家庭逐步成为社会基本经济细胞。这种父系氏族、父系大家族的公有制,逐步过渡到个体家庭所有,使私有成为社会的普遍现象。到这时,私有制终于基本形成。

——摘编自朱寰主编《世界上古中古史(上册)》

(1)根据材料一并结合所学知识,提炼该文化遗址中呈现的经济和生活信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析导致当时社会发生变化的原因。