材料一 中国古代的文化自觉,同样表现为“人的自觉”,有时也被称之为“人文主义”或“人本主义”。无论是孔孟学说还是程朱理学,儒家文化始终执着于强调人之为人的道德性。同时,它对道德性的强调以维持社会的秩序为出发点和归宿,对不同身份的人有不同的道德要求,这便使其所强调的道德限定在伦理道德的范畴。儒家文化在晚明时期发生了裂变与分化。李贽发挥王艮的“百姓日用即道”的思想,提出穿衣吃饭即人伦物理。对自然人性的肯定,着眼于“我”之真实;对个性意识的推崇,侧重于“我”之独立,二者共同体现出晚明人文精神的“人”不再是儒家文化中伦理型的人。但这股人文主义思潮并未掀起类似西方文艺复兴那样深入持久的文化运动,它只作为儒家主流文化的一股逆流在中国文化史中昙花一现。

——摘编自孙桂丽《对中国古代主流人文精神的反叛-浅谈晚明人文主义思潮对“人”的发现》

材料二 近代中国的文化自觉发展可以追溯到1840年。自幼学习儒家经典的洪秀全在偶然接触基督教的小册子《劝世良言》后,在基督教义的基础上,融入儒家思想文化中的“大同思想”;而洋务派提出的“中体西用”是对儒家“经世致用”思想的延续和发展;改良派在认识中国传统思想文化基础上,自觉学习西方思想文化,主张采用西方君主立宪制;19世纪末,革命派以中西思想文化融合创新中提出的“民族主义、民权主义、民生主义”为文化精神的旗帜;进入20世纪后,不同政治派别思想家无不把文化作为民族自觉自立的要素。新文化运动中,陈独秀、李大钊等人用“民主”“科学”大旗猛烈冲击中国的封建思想文化,动摇了封建思想的统治地位。中国共产党的革命文化则是在优秀传统文化与马克思主义融合创新中自我创建和自我发展的过程。

——摘编自杨正军《“文化自觉”视野下近代中国思想文化的变迁与转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚明时期中国文化自觉发生的变化,并分析出现变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代中国“文化自觉”发展的特点及其对中国社会的影响。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人。西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭看对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行。城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据上述材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。

材料三 国际分工按参加国家的自然资源和原材料供应、生产技术水平和工业发展情况的差异可分为:18—19世纪中期,英国等少数先进工业国强迫落后的农业国进行分工,形成了以宗主国为工业生产中心,亚非拉农业国为附庸的分工格局;19世纪中后期到20世纪初,发达国家的相互贸易是建立在水平型国际分工的基础上,各国以其重点工业部门的产品去换取非重点工业部门的产品,形成重化工业制成品和农矿初级产品生产的国际分工;20世纪40年代以来,资本的国际化与生产的国际化趋势的加强,主要是跨国公司内部生产与协作、发达国家与发展中国家生产协作,德国是“混合型”的典型代表,它对第三世界是“垂直型”的,而对发达国家则是“水平型”的。

——摘编自《国际分工和国际贸易》

(2)据材料指出近现代“国际分工”的基本类型,结合所学知识简析影响“国际分工”形成和发展的主要因素。

3 . 阅读下列材料,回答问题。材料一:天下大利之所在,即大害之所在,有目前以为甚便而后蒙其祸者,当时以为无伤而久承其弊者,如今西人之互市于中国是也。西人工于贸易,素称殷富。五口输纳之货,每岁所入不下数百万,江南军饷转输,藉以接济。此海禁大开,国用以裕,一利也。西人船坚炮利,制度精良,所造火轮舟车,便于行远,织器田具,事半功倍,说者最若能仿此所行,则富强可致,西情既悉,秘钥可探,亦一利也。西人学有实际,天文历算,愈出愈精,利氏几何之学,不足数也。且察地理,辨动植,治水利,讲医学,皆务析毫芒,穷其渊际。是以有识之士乐与之游,或则尊之曰西儒,中国英俊士子,诚能屏弃帖括,从事于此,未必无实用可裨,则又一利也。然识音以为中外异治,民俗异宜,强弱异势,刚柔异性,溃夷夏之大防,为民心之蠢贼,其害有不可胜言者矣。

材料二:今君青先生开府吴中,其算学为海内宗师,可于各县书院中别设历算一科,悉心指授,则西学不难大明……此亦千载一时不少失之机也。

苟得君主于上,而民主于下,则上下之交固,君民之分亲矣!内可以无乱,外可以无侮,而国本有若苞桑磐石焉。愚见以为官办不如商办,商办费用浩繁,工役众伙,顾避忌讳甚多,势不能尽展其所长。

——以上材料均摘编自张海林《王韬评传》

(1)根据材料一,指出王韬的思想特点。

(2)和材料一相比,材料二的思想有何变化?导致其思想变化的原因何在?

材料一:唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书。中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书镇“奉行”而已。——朱熹《朱子语类》

材料二:本朝鉴五代藩镇之弊,逐尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡逐日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃败。

——朱熹《朱子语类》

材料三:元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元制,凡有重大军中,则谴中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡肯,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

材料四:雍正年间,用兵西北……始设军需房于降宗门内,选内阁中书谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣诏。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。——赵翼《詹曝杂记》

(1)根据材料一叙述,如果唐朝准备在长安城内兴建某一大型工程,试简要说明这一工程在中央从决策到具体实施的基本程序。

(2)材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了”具体措施指哪些?材料二作者对此看法如何?

(3)材料三中元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同?元朝为什么实行行省制?

(4)材料四中军机处的主要职能是什么?军机处的设置反映了中国封建社会什么政治特点?

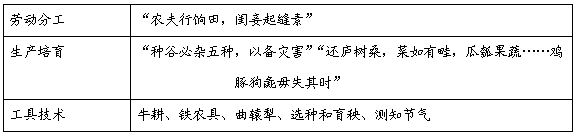

材料一 中国古代农业经济各方面主要表现

材料二 明清时期,耕地面积增长速度已经明显落后于人口膨胀规模,形成了严重的人地矛盾。在农具、耕作技术等环节上较之前代发展相对有限,过于富余的劳动力导致牛耕普及程度逊于前代,即使在地力尚算肥沃的江南地区,精耕细作越来越偏向“多劳”倾向,陷于劳动力过量投入.与此同时农业也出现了新的情况,高产作物引进和推广一定程度缓解了人力。而在江南等地区,经济作物如棉花、茶叶等品种的种植日益广泛,产品大量流入市场,总体而言,自给自足的小农经济占主体,严重限制了社会财富积累和商品生产的扩大。

材料三 清同治十一年(1872年),陈启沅回到缫丝传统悠久的家乡南海简村,创办继昌隆缫丝厂。他从外国购进锅炉一座,……同时,陈启沅在简村和附近的吉水村一带招收男女工(以女工占大多数)数十人,亲自给这些新工人教授“仿西人缫丝之法”,择了个好日子,投茧开工,取名为“继昌隆”,成为近代中国第一个民族资本经营的机器缫丝厂。

——邢甲志《清末广东南海继昌隆缫丝厂创办人陈启沅》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代农业经济的基本特点,并分析其产生的历史条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期农业发展的特点,并分析明清时期农业生产难以突破小农经济制约的原因。

(3)根据材料三,指出近代中国经济结构有何变化?结合所学知识,分析变化的历史条件。

材料一 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。隋唐之于汉,也是一大变动。

材料二 唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。

材料三 唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书。中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——朱熹《朱子语类》

材料四 “汉至武帝以后,柄归中朝,政去两府。所谓中朝者,大司马、大将军、侍中、常侍、散骑诸吏也。所谓外朝者,丞相、御史、二千石、九卿等也。盖武帝决事禁中,稀见卿相。”

——(明)于慎行《读史漫录》

明成祖“特简解缙、胡广、杨荣等直文渊阁,参预机务。阁臣之预机务自此始。然其时,入内阁者皆编、检、讲读之官,不置官属,不得专制诸司。……儒臣入直,备顾问而已。

军机处,地近宫廷,便于宣召。……为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。……承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿》

(1)结合所学知识,说明材料一中秦汉和隋唐政治制度“大变动”各自的主要表现

(2)根据材料二、三归纳唐朝政治制度的主要特点,并根据其运作程序概括这一制度的作用。

(3)根据材料四并结合所学知识,说明汉代中朝、明代阁臣、清朝军机大臣有何相似之处?其职权的变化反映了中国古代政治发展的什么趋势?

材料 幕府制度,是中国古代官员引荐亲信士人加入府署、参与行事决策的制度,由来已久。晚清社会剧变,推动幕府不断革新。

鸦片战争前的陶澍幕府,充其量也只有魏源等一二十名幕友;鸦片战争后的曾国藩幕府总数有400-500人,李鸿章幕府有304人(含洋员)。幕府人员除了原有的儒生、朝廷命官外,又新增了留学生、洋人以及新式学堂学生等。幕府的职能,由明清时期处理刑名、钱谷等琐碎事务,逐渐转为办理洋务、外交事务为主。督抚们还应形势需要设立了各种各样的“局”“所”,冠冕堂皇地委任自己的幕僚管理,而无须朝廷另外指派司道大员。幕僚的薪水从公费中支出,不再由幕主自掏腰包。

——据李志茗《晚清幕府的嬗变与近代社会变迁》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清幕府的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出晚清幕府改革的影响。

材料一元朝建立以后,对驿站制度进行了改革,驿站以大都为中心。东连高丽,东北达奴儿干,北至吉利吉思,西达伊利汗国和钦察汗国,南接安南,乌斯藏亦设有驿站。全国约设有驿站1500处。驿站有水陆两类,江淮地区一般为水站。元朝规定:驿站一般归兵部和通政院分领,兵部负责南方汉地驿站,通政院负责蒙古驿传。站由站户负责役务,站户户籍隶所处路、州、县,他们需要保证供给驿卒交通工具,有时还需备粮食等,站户负担较为沉重。

——摘编自许嘉璐主编《中国中学教学百科全书》

请回答:

(1)根据材料一,概括元朝驿站制度改革的特点。

(2)根据材料一并结合所学知识,简析元朝驿站制度改革有何影响。

材料一 为广泛搜罗、管理人才,汉武帝下令郡国每年举荐孝、廉各一人,察举制自此建立。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。阳嘉元年又建立“诸生试家法”制度,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 在察举制中,起决定作用的是举荐;在科举制中,起决定作用的是考试成绩。所以举人可以“投牒自进”,不必非得他人举荐不可。到了北宋,封弥成为贡举考试中的一项重要制度。考试官在评定试卷时,看不到举人的姓名、乡贯等,也就很难作弊了。隋唐以来,科举出身的官员在高级官员中的比例,逐渐增加,到宋代已占有绝对优势。

——摘编自张希清《中国科举考试制度》

材料三 宋廷对于在任官员的课绩,以对德行、才能、劳效的综合检验为主要内容。“德行”的考核被置于重要地位,但不易操作;对于才能的核验,宋廷要求官员申报时填写非常具体的“实迹”、“实绩”,以便日后核对。在宋代,课绩与监察各为独立系统,但在现实政治生活中关系密切。宋廷对官吏的考察方式多样:有课绩定等、有廉访会问等,考察结果向本人公开,以求得多种信息来源的相互印证。

——摘编自袁行霖《中华文明史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括指出东汉察举制有何新发展。

(2)据材料二并结合所学知识,概括中国古代选官制度的发展趋势,并简要说明为何科举制的发展是古代选官制度的一大进步。

(3)据材料三,指出宋代对官吏的课绩和考察分别有何特点。综合上述材料,说明古代选官用官制度的历史借鉴价值。

10 . 古代希腊和中国的国家管理模式各具特色。阅读材料,回答问题。材料一:希腊全境满是千形万态的海湾。……这里没有大江巨川,没有开阔的平原;这里山岭纵横,河流交错,几乎没有一个大面积的整块。

——黑格尔《历史哲学》

在这种地理环境下,众多蕞(zui)尔小国纷纷建立。公元前8——前6世纪,希腊出现了两百多个小国。

——人教版历史必修I材料二:

材料三:清朝时期,各地府、县学堂均设“明伦堂”。“明伦堂”里都置有一块卧碑,卧碑中镌有如下禁令:“……二,生员之志,当学为忠臣、清官,书史所载忠清事迹,务须互相讲究。……七,军民一切利病,不许生员上书陈言,如有一言以建白,以违制论,黜革治罪。八,生员不许纠党多人,立盟结社,把持官府,武断乡曲;所作文字,不许妄行刊刻。违者,听提调官治罪。

材料四:公民大会是国家最高权力机关,一切雅典公民皆有权参加。五百人议事会的议员经抽签选举产生,名额根据每个基层行政单位的公民人数按比例分配。

(1)材料一中提到的“小国”有何特点?形成这一特点的主要原因是什么?

(2)材料二所反映的我国地方行政管理制度是什么?这一制度有何深远影响?

(3)根据材料三,四分别概括出中国“臣民”社会和雅典“公民”社会的政治特点