| 史 实 | 结 论 | |

| A | 长沙马王堆西汉墓出土了素纱禅衣 | 西汉时期丝织技术已达到较高水平 |

| B | 唐诗:“夜市卖菱藕,春船载绮罗” | 长安的“市”突破了时间和空间限制 |

| C | 北宋益州出现世界上最早纸币“交子” | 益州是北宋时期商业最发达的地方 |

| D | 清朝出现了四大名镇:汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇 | 城市功能开始由政治功能向经济功能转变 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.广大殖民地实现了工业化 | B.欧洲国家进行了政策调整 |

| C.社会主义不符合时代要求 | D.世界性工人运动陷入低潮 |

| A.认为西法不适应中国 | B.批评单纯学习西方技术 |

| C.看到西法存在的弊端 | D.强调中西结合的必要性 |

| A.英国斯图亚特王朝复辟 | B.法国的雅各宾派的统治 |

| C.美国的独立战争 | D.热月党人发动政变,建立督政府 |

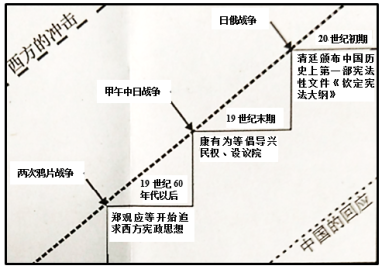

材料一 “冲击一反应”模式强调近代中国社会内部的变化,是对外部冲击的一种回应。有人据此图示晚清宪政建设的历程(见图)。

材料二 1688年光荣革命之后,英国在三百年间没有严重的政治动乱,没有发生过暴力革命,也没有出现过真正以武力为手段的政治斗……有人说,这是因为英国得到了起稳定的政治结构;我们可以同意这种说法,但问题是超稳定结构的关键在于它能不断得适应新的变动,在变动尚不足以大到引起突变时,结构的自我调节机制已经消化了这些变动,使他们成为结构新的组成部分。根据这种解释,我们就能理解英国何以走上一条渐进改革的路。

——据《变动与适应:对英国现代化进程的再认识》

材料三 美国宪法的核心问题不外乎“权力”和“权利”这两个问题,而所谓美国宪政的实践也就同时包含了至少两个主要内容:一个是关于“权力”(包括国家和政府权力)的建构与运用,另一个是关于“权利”(公民的个人和集体权利)的建构、享有与保护,也就是说,有“权力宪政”和“权利宪政”两条主线。并不止于此。“权力宪政”和“权利宪政"并不是两条互不相交的平行直线,它们的存在与发展也不是相互隔绝的。相反,它们之间存在着一种也许可以被称作“共生”的关系:相互依赖,相互激励,又相互制约。

——据《原则与妥协:美国宪法的精神与实践》

(1)参照如图并结合所学知识,从“冲击-反应”模式出发,阐述晚清宪政建设的历程。

(2)根据材料二并结合所学知识,举例说明近代英国政治结构中的自我调节机制在浙进改革中的表现。

(3)据材料三和所学知识,“两条主线”在美国建国初期的宪政实践中有何体现?

(4)各国国情不同,宪政建设也体现出不同特点。请以德国的宪政建设为例进行说明。

材料一 构建新文化模式的过程中,长时间地出现从日本中心论出发的复古的传统一元论,即“冲突+拒斥”模式……不仅没有充分利用西方文化改造传统的不适应现代的东西,反而使之更加强化,压迫着日本的近代自我意识和民主意……导致传统文化中的封建性的深层积淀,最后出于一种政治动机,与国家主义结合,将其推向了极致,大大延误和推迟了现代化进程。

——据叶渭渠《日本文化史》

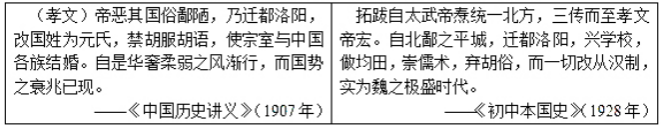

材料二 晚清与民国时期史学界对孝文帝“汉化”政策评价(节选)

材料三 作为一种二元性的文化反映,在洋务运动推动中国早期现代化的特殊历史时期,其历史意义不仅在于使得时代挑战与文化回应在妥协的条件下互相依存,中西学保持接触与交流;更重要的是“中体西用”成为打破中国传统文化长期以来相对一元性、封闭性的起点。……可以说,正是以“中体西用”为契机,中国文化才逐渐成为一个开放的、多样的系统,它开辟了中国向西方学习先进的历史传统,显然有利于中国的现代性转变。

——据董正华等《世界现代化历程》

(1)根据材料并结合所学知识,指出明治维新时期的“冲突+拒斥”模式如何“延误和推迟了(日本的)现代化进程”。

(2)根据材料二,概括两部作品在评价孝文帝“汉化”政策时的主要分歧。结合时代背景,分析产生这种分歧的思想因素。

(3)材料三运用了哪些史学方法去评价“中体西用”思想?运用此类方法,评价康有为的《孔子改制考》在戊戌变法过程中发挥的作用。

| A.注重民主和法制 | B.以美国宪法为蓝本 |

| C.欠缺和解与妥协 | D.以启蒙思想为指导 |

①扩大了平民参与政治的权利 ②保留了氏族贵族的一些特权

③打破了贵族对法律的垄断权 ④四个等级均能担任政府公职

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

严复早期经历简表

| 时间 | 主要活动 | 时间 | 主要活动 |

| 1867年 | 入福州船政学堂学习驾驶 | 1879年 | 任福州船政学堂教习 |

| 1871年 | 在“建威”“扬武”舰实习 | 1880年 | 任北洋水师学堂教习 |

| 1877年 | 被选派前往英国学习轮船驾驶 | 1890年 | 任北洋水师学堂总办 |

| A.晚清士人普遍推崇新式海军 | B.民族危机激发实业救国思潮 |

| C.西学东渐推进新式学堂创办 | D.洋务运动诱导民族工业兴起 |

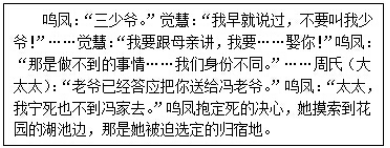

①出现了自由与平等思想 ②封建礼教根深蒂固

③社会发展呼唤女性解放 ④民主共和深入人心

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |