材料一 中国传统国家治理的特点,第一个方面是上层的统治——国家治理,主要是通过维护儒家意识形态的大传统、教化人民和通过建设全国性的巨大工程,来为政治统治与社会发展提供基本条件。第二个方面是基层的统治——社会治理,主要就是通过国家大传统与民间小传统的互动,形成强有力的民间法比如乡约、族规等制度,乡钟、地主等精英,宗族、乡里等组织。在国家治理的过程中,中央王朝力图将权カ的触角延伸到最基层的乡村地方。从直接统治的乡亭里制到间接控制的保甲制的演变,只是为了适应乡村社会组织的变化,更为有效地统治乡村。因此,自上而下的行政权始终是影响国家与乡村权力体系的重要因素。

——摘编自黄杰《比较历史视野下的大国治理问题研究以藕合治理机构与治理绩效的关系为线索》

材料二 罗马帝国在某种程度上是一个“以城市为中心的政治经济体制与军事主义结合的一个体系”。罗马国的统治者将罗马公民权授予行省居民、推广城市化运动,发展城市体制,依靠行省奴隶主阶级组成的自治政府实行地方自治,建立起一套中央政府——行省机构——地方白治城市三位一体的行政管理机构,这对于帝国中央集权的政府加强对地方治理体系的控制是非常有效的。这就意味着罗马帝国的双重治理体并不存在,如中华帝国那样长期的、可调适的相互渗透、嵌入和依赖等良性互动关系。

——摘编自梁作槲《罗马帝国与汉晋帝国衰亡史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代中国与罗马帝国国家治理的不同,并分析产生不同的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识简析古代中国与罗马帝国国家治理在方式上的相似之处,分析其对社会发展起到的作用。

材料一 古代中国是专制君主制国家,国王或皇帝是国家的代称,王(皇)权至高无上。国王或皇帝握有最高立法权,法自君出。皇帝发布的“敕”“令”“诏”“谕”,凌驾于法律之上,具有最高法律效力,可以废除或修改现行的法律。国王或皇帝也握有最高司法权,是全国最大的审判官,狱由君断。中央司法机关听命于专制王权,不能独立审判。另外,行政和司法不分,由行政长官兼任司法官,并须对国王或皇帝负责。

古代中国社会,自给自足的自然经济占统治地位,民事法律关系不发达,没有产生独立的成文的民法典。历代的成文法典以刑法典为主体,兼有民法、行政法、经济法、诉讼法等方面的内容,形成以刑法为主、诸法合体的成文法结构形式。

西汉中期,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,儒学成为封建社会的正统思想,长期占据统治地位。儒家学说成为封建立法的指南和司法审判的依据。所谓“礼法结合”“德主刑辅”“以礼率法”等等,使中国古代法制和中华法系,具有浓厚的伦理道德色彩,大量的道德规范被直接纳入法典,以国家强制力来保证执行。“三纲五常”“忠孝节义”,直接成为定罪量刑的基本准则。这些都与欧洲中世纪教会法、阿拉伯法系以《古兰经》为主要法典的传统迥然不同。

材料二 中国古代法制史的发展线索是很清晰的。李悝的《法经》集春秋战国各诸侯国立法之大成,为封建成文法的始祖。秦律以《法经》为蓝本,改法为律,篇章、内容都有增减。汉律仍以《法经》为基础,吸取秦律成果编纂而成。唐律直接承继隋朝《开皇律》,它上集秦、汉、三国、魏、晋、南北朝,下垂五代、两宋、辽、金、元、明、清,以中华法系的典型代表名扬海外,影响扩及日本、朝鲜和越南等国。

——以上材料摘引自李用兵著《中国古代法制史话》

(1)根据材料一,概括古代中国法制的主要特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中华法系的地位和影响。

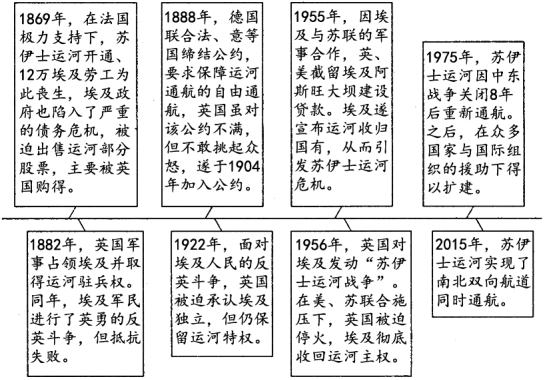

材料

苏伊士运河大事记

——据[英]阿诺德·T·威尔逊《苏伊士运河史》等

根据至少两条材料并结合所学知识,围绕“苏伊士运河的历史变迁”,概括一条世界历史发展的线索或趋势,并予以阐述。(要求:线索或趋势明确,持论有据,阐述清晰)

| A.观点差异反映了历史研究的复杂性 | B.随着研究视角的拓展而趋于全面 |

| C.各种学派迭出不利于还原历史真相 | D.后来的学者研究比传统观点可信 |

材料一 中国古代法律最早成文于春秋时期,确立于秦,成熟于隋唐,形成了中华法系。元朝对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中却广泛援引唐律。明朝以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中又特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》,而最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例,时人称之为“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘?”清朝法律延袭《大明律》,同样非常重视“例”,制定了《大清律例》。

——白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料一,概括中国古代法律的特点,并结合所学知识指出中华法系确立的标志。

材料二 从《法经》到《大清律例》,中国封建法典自成体系,独具特色,素有中华法系之称。中国古代“法自君出”,君主始终掌握国家的最高立法权,皇帝的诏书往往成为法律。中国古代法律,强调遵行礼教,强调纲纪伦常,礼的许多内容被直接写进法律。

——叶孝信《中国法制史》

材料三:由于礼的侵入,法律思想的德化,法律制度的儒化,使道德高于一切,法律始终处于从属地位。在人们的意识中道德的标准高于一切,道德意识较强,法律意识是服从于道德意识的。另外,由于德礼为先,属主导,将法的作用限制到一个极小的范围即罚以内,人们对于法的认识仅在于是镇压、惩罚,这样一来,人们避犹不及,更谈不上运用和掌握。

——郑永流 萧伯符《再议中国法律思想发展的基本线索》

(2)结合材料二、三分析如何看待治国过程中“礼法结合”这一特点?

材料四 1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。 1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料四,归纳改革开放以来编纂民法典基本历程。结合所学知识,谈谈我国民法典制定的原因。

| A.随着时间推移,所有的历史谜底将被一解开 |

| B.档案史料比其他史料更加可靠 |

| C.历史是讲证据的学科,想象和推断都是不被允许的 |

| D.史料实证讲究完整的证据链,孤证不立 |

| A.全面揭示了中国历史的基本线索 | B.据人类文明发展的规律得出的结论 |

| C.考虑到近代中国特殊的社会性质 | D.把握了中华民族文明的发展方向 |

上面三幅油画分别是《南昌起义》《井冈山会师》《遵义会议》。1927年下半年中国革命陷入低潮,中国共产党毅然发动南昌起义,开始了探路历程。以城市为中心的俄式道路又走不通,中国共产党结合中国国情,开辟出了正确的革命道路。第五次反围剿和长征初期的失败,使革命到了危急关头。中共中央召开遵义会议,确立了正确的领路人,挽救了革命。

结合材料与中国近代史的相关知识,以“探路·开路·领路”为线索,对中国共产党1927-1936年的革命道路进行简要阐述。(要求:观点正确,史实准确,论证充分,表述清晰。)

材料 历史线索是指人们在认识客观历史中形成的一种考察历史的观念,并把这种观念贯穿于阐述历史的首尾。历史线索不是外注的,是历史自身所固有,是主体对客体的反复认识和探索的结果。客体的历史千姿百态,近代的历史更是森罗万象,人们对它的认识和研究,即使共同以唯物史观做指导,取径和结论也不会都一样,因此不能把历史唯物主义演绎成呆板的公式,运用其原理,可以这样体现,也可以那样表述,是多样的不是唯一的。矛盾、错综的社会历史,要有不矛盾的思维和线索才有可能理顺。

——陈旭麗《关于中国近代史线索的思考》

依据材料中作者的观点,任选中国近代史的一条线索,并按时序对该线索予以说明。(要求:所选历史线索明确合理,史实准确,表述清晰)

材料一 清代既继承了历代王朝的治边思想,又有创新和发展。随着沙俄等对中国边疆的觊觎,清统治者极其重视对边疆民族的治理,逐步形成以“因俗而治”为核心的边疆民族统治政策。如在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治,在东北、北部和西部边疆,分设若干将军辖区和办事大臣辖区,在中央专设理藩院掌管蒙古族、藏族等民族事务。

——马大正《中国边疆经略史》

(1)据材料指出清代边疆治理遇到的新问题及边疆治理的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析清代边疆民族政策的历史意义。

材料二 明朝建立时面对的是一个多元的世界,大规模的国际性联系还未建立。15世纪郑和的远洋探险,没有给世界留下中国有潜在性的、挑战性的印象。16世纪区域经济的不平衡性繁荣使明王朝在周期性规律的支配下逐渐失去行政有效性。17世纪时,西方传教士的到来并未使精英群体认识西方文明崛起的国际竞争含义,自然灾害、战争、改朝换代吸引了主要注意力。18世纪,清王朝的建立完成了中华文明地理空间与行政版图的重合,这一成就强化了统治者的安全感,却也进一步加剧了对外部世界的忽略。经济的繁荣增强了这种心理倾向,与西方的局部接触也就此中断。19世纪中期,当中国与西方直接接触时,被动挨打的局面已是历史的必然了。

——赵轶峰《“大分流”还是“大合流”:明清时期历史趋势的文明史观》

材料三 “东西大分流”是指,东方与西方在很长时间里没有什么差别,但后来西方逐渐崛起(被称为“欧洲奇迹”),然后称霸世界,而东方却一蹶不振。在具体分析西方是如何从危机中走出来之前,要先明确现代西方成长的三条基本线索,建立起西方近五百年走向的基本框架:第一条线索是国家崛起,其本政治框架的重塑;第二条线索是社会崛起,新的二元结构形成;第三条线索是市场崛起,资本主义飞速成长。这二条线索不是齐头并进的,它们有时合作、有时撕扯,相互缠绕、相互塑造,每条线索都存在几种不同的细分模式。顺着这个思路可以推测出,现代化的实现路径其实有很多种。

——李筠《西方史纲:文明纵横3000年》等

(3)根据材料二,概括明清时期的历史特征并结合所学分析其历史影响。

(4)根据材料三并结合所学知识,简析“欧洲奇迹”产生的原因。

(5)根据材料并结合所学知识,评价“东西大分流”的观点。