材料一 伦敦居民死于天花的比例从1771—1780年的每年5‰以上,下降到1801—1810年的2‰,到1831—1835年,则下降到0.83‰。

——摘编自T.H.马歇尔《工业革命时期的人口问题:争议现状评述》

材料二 由二等面粉制成的重8磅11盎司的面包,价格为1先令的时候,每个贫穷和勤劳的人为了他自己的生计,或由他本人或其家庭的劳动提供,或者从济贫税中补助,每周必须得到3先令的生活费;供养他的妻子及家庭每个其他成员需要1先令6便士。

……

以此类推,按面包价格涨落为依据来确定他们的生活费,(即是说),以1先令为基数,在1先令以上,面包每涨1便士,对每个穷人本人来说得3便士,对其家庭每个其他成员来说得1便士。

——摘编自济贫决议(1795年)

材料三 英国人口死亡率的变化

年份 | 1751—1760 | 1761— 1770 | 1771— 1780 | 1781— 1790 | 1791— 1800 | 1801— 1810 | 1811— 1820 | 1821— 1830 | 1831— 1840 |

死亡率(‰) | 30.3 | 30.0 | 31.1 | 28.6 | 26.9 | 23.9 | 21.1 | 22.6 | 23.4 |

——摘编自D.V.格拉斯《英格兰和威尔士的人口和人口运动》

根据材料一、二并结合所学知识,解读材料三中的历史现象。(要求:明确指出历史现象,解读时要史论结合,逻辑严密,表述清晰)| A.保证了农民的生产耕作时间 | B.促进农产品商品化 |

| C.减轻政府对农民的人身控制 | D.催生新的经济因素 |

材料 15世纪末至16世纪初,世界历史出现了大变局,历史学家称为地理大发现时代,或大航海时代。欧洲的航海家发现了绕过非洲好望角,通往印度和中国的新航路:越过大西洋,发现了美洲新大陆。这些发现,标志着一个新时代的开始,西方历史学家把它作为中世纪与近代划分的里程碑。这一转折,最值得注意的是“全球化”初露端倪。从此,人类的活动不再局限于某一个洲,而是全球各大洲:人类的视野不再是半个地球,而是整个地球。中国当然不可能置身事外。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

结合材料与所学15—18世纪中外的相关知识,围绕“大变局”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)| A.多边贸易体制主导下的成果 | B.国际竞争力持续增强的产物 |

| C.深化改革扩大开放的重要成就 | D.对外开放的窗口和经济体制改革的“试验田” |

材料一 历史上每个时代都有每个时代的“国之大者”。鲁成公十三年(公元前578年),刘康公曰:“国之大事,在祀与戎。”汉文帝二年(公元前178年)诏曰:“农,天下之大本也。”唐德宗贞元二年(786年)敕曰:“漕运通流,国之大计。”明洪武十年(1377年)太祖曰:“赏罚者,国之大权,人君操赏罚之权,以御天下。”

——据《左传》《汉书》《唐会要》《明实录》

材料二 光绪二十七年(190年),张之洞连上《通遵筹议变法谨拟整顿中法十二条折》及《遵旨筹议变法谨拟采用西法十一条折》,认为:“盖立国之道,大要有三:一曰治,二曰富,三曰强国。”

——据《张之洞全集》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析刘康公,汉文帝、唐德宗,明太祖,张之洞提出“国之大者”主题的时代背景。

(2)让人民生活幸福是我们今天的“国之大者”,结合材料及所学知识,概括影响古今确立“国之大者”主题的因素。

| A.中国的顽强抵抗延缓了列强侵略步伐 | B.鸦片战争是内外部因素共同作用的结果 |

| C.资本输出是列强侵略中国的根本动力 | D.西方列强对中国的侵略有其历史必然性 |

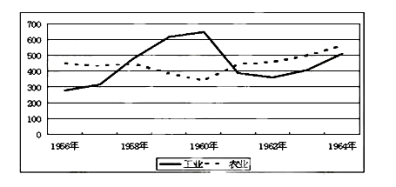

| A.1960年工业出现峰值是因为“一五计划”的实施 |

| B.自然灾害是导致1960年农业产值大幅度下降的根本原因 |

| C.优先发展农业使1961年后农业产值增加 |

| D.“八字方针”实施使工农业比例趋于平衡 |

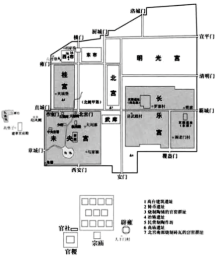

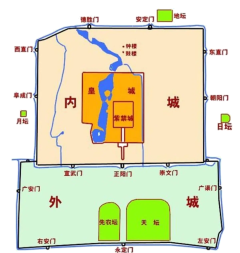

汉代长安城平面示意图 明代北京城平面示意图

提取两幅图中两项关于汉代和明代都城平面布局制度的特点的历史信息,并结合所学知识予以说明。

9 . 近代中国的思想解放在继承和创新中不断走向深入。阅读下列材料:

材料一戊戌新党之思想为反对民族,轻视民权之思想。……彼等思想中之“开明专制”不啻欲为异族君主立万世之基业。故戊戌维新较同治维新(洋务运动)进步者,在觉悟徒恃西技不足以图强,而提出借鉴西教,易法更制之主张。其仍蹈同治维新之故辙者,则迷信清廷之足与有为,欲籍保皇以救国。

——萧公权《中国政治思想史》

材料二夫西洋之民主主义乃以人民为主体,林肯所谓“由民而非为民”者是也。所谓民视民听、民贵君轻,所谓民为邦本,皆以君主之社稷——即君主祖遗之家产——为本位。此等仁民爱民为民之民本主义……皆自根本上取消国民之人格,而与以人民为主体,由民主义之民主政治,绝非一物。

——陈独秀《在质问<东方杂志>记者》(1919年2月)

材料三这些新知识分子都是转型时期的产物——他们都深深植根于中国古典文化,然而同时也深谙西方文明。自由主义、社会主义、实用主义、科学与民主给他们留下不可磨灭的印记,……他们充当了中国文学和知识分子人格转换的发酵剂。他们有关对“国粹”进行批判性重估与引介西方思想和意识形态的呼吁,燃起了一场思想革命。

——徐中约《中国近代史》

请回答:

(1)据材料一,概括戊戌维新的进步主张。材料一认为戊戌思想存在局限,结合所学知识,阐述孙中山是如何从理论上解决这些局限的?

(2)据材料二,概括陈独秀对“民主”的看法。结合所学知识,指出这种看法在当时出现的思想因素。

(3)据材料三,归纳近代中国新知识分子具有的学术特点。综合上述材料,评价近代中国知识分子的思想实践。