| A.战时共产主义 | B.新经济政策 | C.集体农庄 | D.工业化模式 |

材料一 1750年的英国,家境殷实,发财心切,“人们都在为了市场销售而努力生产”。他们的逐利本能,指向“廉价与简单”;瓦特改良的蒸汽机很快被抬进纺织厂。他们的利益诉求,直接影响议会;于是政府顺水推舟,沿用旧制度,应付新问题。假如说土地兼并与新教伦理为英国打下工业化的基础,那么“亦商亦战的海上力量”则是其腾飞的重要支柱。可以说:“英国工业经济,是从其与欠发达世界的商业交往中成长起来的”。工业化后的英国,农业在国民经济中的比重日益下降;城市人口逐渐超过全国总人口的50%;“整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级”。煤烟尘和水蒸气的结合也使伦敦成了世界著名的“雾都”。工业化改变了英国自身面貌,也大幅改写了国际地缘政治。

——摘编自赵一凡《英国现代化奇迹》

材料二 20世纪20年代后期,苏联与各资本主义国家的摩擦、矛盾时有出现,并面临着经济封锁等联合敌对行动。与此同时,新经济政策放宽了出租土地和雇佣劳动的限制,富农阶层和耐普曼阶层(资本主义分子)逐渐崛起,并引发一系列社会冲突。1925年,斯大林指出要“利用现有的资源来全力推进我国工业,从而加速整个经济的发展。”1926 年起,苏联通过开展增产节约运动、发行“工业化公债”和农业集体化运动,满足工业化的粮食供应和资本积累。工业化开始后,苏联一面加强对经济的计划领导,一面着手在工业管理体制进行调整与改组,最终形成“部——总管理局——企业”的部门管理体制。在13年的工业化期间,苏联重工业在全部工业中的比重从20世纪20年代末的39.5%上升到1940年的61%,其代价则是农业经济和消费品生产长期落后,同时出现党政不分、以党代政的现象。

——摘编自陆南泉《斯大林工业化道路再认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述英国工业化的有利条件及其对英国的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏联工业化的历史背景。综合上述材料,指出与英国工业化相比,苏联工业化的不同之处,并谈谈你对工业化的认识。

材料 1967年,第四次阿拉伯国家首脑会议上明确提出了以石油作为斗争的武器,加大了对埃及的援助力度。自第三次中东战争以来,美国在中东推行的战略是维持一种“不战不和”的状态,尽管导致埃以双方在1967—1970年发生了持续3年、损失巨大的“消耗战”,但阿以双方始终没有走向全面的大规模战争。这使得阿拉伯民众长期以来要求收复失地的愿望转化为强烈的失望情绪。从1971年开始,埃及和叙利亚开始大幅度增加国防预算,并从苏联获得了大量先进武器。法国开始严厉指责以色列侵占阿拉伯国家领土,并停止了向以色列提供武器,但却继续向阿拉伯国家提供武器。以色列在国际社会日益孤立。苏联人从1973年4月开始向埃及运送了大批武器装备,包括许多埃及急需的先进性进攻武器。1973年9月,第四次不结盟国家首脑会议严厉谴责以色列侵占阿拉伯国家领土的行为,要求美国等国停止向以色列提供援助和支持。当月,埃及和叙利亚签署协定,决定在10月6日犹太教的“赎罪日”当天发动战争。

——摘编自贾延宾《中东国际关系新变化与第四次中东战争的爆发》

(1)根据材料并结合所学知识,说明第四次中东战争前美国在中东推行“不战不和”战略的国际政治背景及其意图。(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪六七十年代美国在中东推行“不战不和”战略对中东的影响。

| A.表达了对当时社会现实不满 | B.揭露了资产阶级剥削的秘密 |

| C.丰富了马克思主义理论学说 | D.阐明了无产阶级专政的观点 |

材料一 中国近代以前,东北地区开发较晚,城市化进程缓慢。从 1904 年开始,清政府鼓励移民开发东北,实施移民优惠垦荒政策,大规模移民进入东北,民国时期更是形成规模。随着大量移民的迁入以及近代交通业、近代工业的发展和港口的兴建,东北地区相继兴起一大批新城镇,九一八事变前,东北地区城市体系初其雏彤。九一八事变后,日本加大对东北的开发和巨额资金投入,客观上促进了东北城市迅速发展,但东北城市的发展是以经济的被掠夺为代价的。19世纪末至20世纪中叶,在内外多种因素综合作用下,东北地区的城市出现了飞跃式的发展。到 1941年,东北大都市有沈阳、哈尔滨、长春等16处,小都市172处,另外还有一些小城镇,共计 312 处城镇。

——摘编自荆葱兰、张恩强《近代东北城市化进程中的关内移民》

材料二 新中国成立之后,由于东北雄厚的基础,“一五”期间,国家建设了以156项工程为核心的近千个工业项目。苏联援建的156个项目,有1/3放在了东北。从投资额来看,东北占44.3%,接近一半。东北地区成为了共和国重点布局地区,也就是成为了我国工业发展的龙头、东北地区工业化和城市化进程迅速发展并走在了国家前列。

——摘编自姜妮伶《中国东北地区城市化发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国近代东北城市化进程的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期东北地区工业化和城市化进程走在国家前列的原因。

| A.价格革命加速资本主义发展 | B.新航路开辟阻碍欧洲社会进程 |

| C.海外扩张巩固西欧封建统治 | D.地理大发现助推商业革命开始 |

| A.荷兰成为欧洲艺术创作的中心 | B.海上殖民扩张影响艺术创作 |

| C.批判现实主义美术思潮成为主流 | D.文艺复兴传播到欧洲其他地区 |

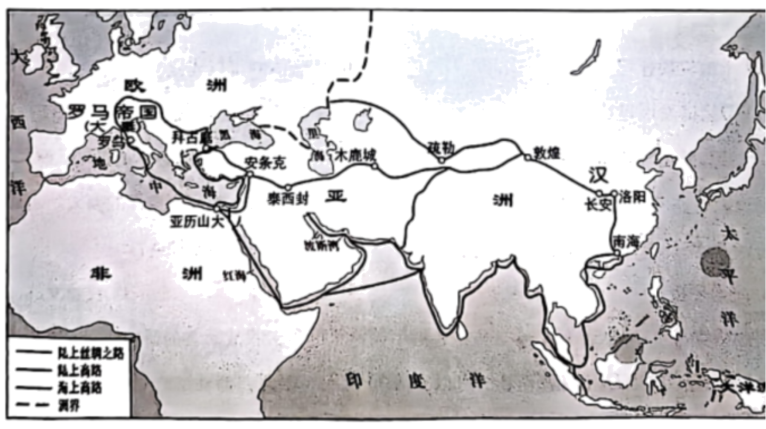

材料一:下图是汉朝与罗马帝国交往的主要路线示意图

材料二:大帆船贸易中最主要的“丝银贸易”,使中国的丝织品进入美洲,而白银流向中国。许多西班牙官员在观察这一贸易时,并不关心西班牙人、菲律宾人在交易中获得了多少商品,甚至在他们看来中国人运来的是自己国家的糟粕,他们的视线只集中在金钱本身。在重商主义指导下,财富就是金银。只要金钱的本体流向国外,就是西班牙的损失。当时,流出的白银大多会留在中国,因此,中国被视为欧洲和亚洲白银的中心。西班牙人认为白银等贵金属外流,也将间接在军事上对西班牙造成威胁。在这种形势下,西班牙国内外反对之声不绝于耳,迫使王室不得不进行干预。

——摘编自韩琦,张昀辰《马尼拉大帆船贸易垄断体制的建立及评价》

(1)根据材料一并结合所学,概括汉朝与罗马帝国交往的特点。(2)根据材料二并结合所学,归纳西班牙对马尼拉大帆船贸易的态度。

(3)根据材料并结合所学,分析以上两个时期亚欧之间贸易的相同点。

| A.总统有权否决国会的议案 | B.行政权与立法权相互制约 |

| C.总统一定程度分享立法权 | D.美国立法过程复杂且繁琐 |

| A.打击罗马教会势力 | B.促进城市的商业繁荣 |

| C.维护统治的合法性 | D.强化君主的政治权威 |