| A.西欧社会逐渐进入“黑暗时代” | B.基督教会成为蛮族社会的支配者 |

| C.欧洲人成为基督教的忠实信徒 | D.教会对罗马文化传承起特殊作用 |

| A.商业功能转向逐利增才 | B.青铜文明走向鼎盛 |

| C.货币形态受生产力影响 | D.民间支付多用铜钱 |

北宋官员出席曲宴的部分记载

| 时期 | 太祖朝 | 真宗朝 |

| 曲宴记载 | 建隆二年,“宴刺史、统军、军指挥使以上及诸道进奉使于广政殿” | 咸平五年(1002年)“癸亥,赐近臣岁节宴于宰相吕端第。自是遂以为例” |

| 乾德二年,“宴大将王全斌于崇德殿” | “三年八月八日甲寅,诏近臣观书于龙图阁,遂宴于崇和殿” |

| A.社会阶级结构的变动 | B.科举制度的日益完善 |

| C.宋初政治改革的方向 | D.社会主要矛盾的变化 |

材料一关税与贸易总协定历次多边贸易谈判(节选)

| 时间 | 谈判回合 | 谈判主要情况 |

| 1949年4—8月 | 安纳西回合 | 丹麦等10国成为关贸总协定新缔约国,实现关贸总协定成员国的第一次扩员,共达成双边协议147项 ,增加税减让5000项。 |

| 1950年9月— 1951年4月 | 托基回合 | 吸纳西德等6国作为新缔约国,参加谈判的国家之间贸易额超过当时世界贸易总额的80%,谈判总体顺利,但美英围绕关税及英联邦特惠贸易体系问题争论激烈 |

| 1956年1—5月 | 第二次日内瓦回合 | 美国在农产品进口等领域强硬坚持贸易保护主义立场,影响了该回合谈判的进程,仅达成有限的关税减让。 |

| 1961年5月— 1962年7月 | 狄龙回合 | 新建立的欧洲经济共同体在关税和农业贸易政策方面与美国展开激烈较量;欧共体六国统一对外关税达成减让,但农产品等被排除在协议之外。 |

——摘编自舒建中、李婷婷《美国与关贸总协定制度的早期演进(1949-1962))

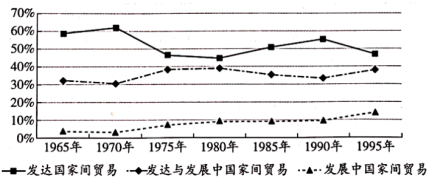

材料二1965-1995年世界出口总额比例结构

——据萧国亮、隋福民《世界经济史》

(1)依据材料一及所学,对20世纪40年代末到60年代初关税与贸易总协定组织的发展和运行特点进行评述。

(2)阅读材料二,概括1965年至1995年世界出口总额比例的变化,结合所学分析以上变化的原因。

| A.新文化运动已发生了异化 | B.知识分子救国方式达成共识 |

| C.马克思主义成为思想主流 | D.以俄为师的道路得到了认可 |

“战争兴奋”

材料一从19世纪后期到20世纪初,奥匈帝国治下的巴尔干地区民族主义愈发高涨。普林西普刺杀斐迪南大公之后,在他的哥哥住处搜出“整整一个图书馆那么多的贝尔格莱德出版的关于种族主义的书籍”。在整个战前,在整个中东欧地区,泛日耳曼主义、泛匈牙利主义、泛突厥主义等广泛流行。在意大利,很多政治家甚至也声称,要把意大利文明传播到全世界。1895年,约瑟夫·张伯伦宣称,“我对这个民族———盎格鲁一萨克逊民族,世界上有史以来最伟大的统治民族——信心十足。这个民族自豪、坚韧、自信、果决,任何时候都不会因环境或变化而退化,必将成为未来世界和普世文明的主宰力量。”一战前,德国陆军元帅毛奇曾说:“人类最可尊敬的高尚品格是通过战争而揭示和显露出来的。没有战争,世界将陷入自私自利之中”。在法国,普法战争结束后,法国一直处于对德国的民族复仇之中。1912年一次调查显示,在大学生中,文科学生说要在战争中找到一种有关能量与力量的美学典范,在他们看来,战争提供了完善人类德行、提升能量统治、牺牲自己超越个体价值的契机。50%的巴黎高师的学生(1905-1918届)死于战争。

——李宏图《“文明经受考验”:第一次世界大战的历史起源》

材料二1914年8月,德国鼓动民族仇恨的宣传随处可见,各类雷人的明信片很快铺满街头,“一枪干掉一个俄国佬!”“一刀捅死一个法国佬!”“一脚踩死一个英国佬!”民众踊跃报名参军、应征入伍。

——徐健《“乌拉爱国主义”:一战前德国社会心态的若干思考》

根据材料并结合所学知识,围绕“极端民族主义与第一次世界大战”写一篇历史小短文。

(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

| A.儒学伦理影响加强 | B.选才标准取决于皇帝 |

| C.察举制度弊端渐显 | D.选官的范围不断扩大 |

| 称呼 | 字义释读 |

| “番” | “番”是我国最早对少数民族和外国的称呼,已有三千年历史,“九州之外,谓之蕃国”。 |

| “胡” | 汉唐时对我国北方及西域的波斯、大食泛称为“胡”;从西域引进的物种称呼皆带胡,如胡瓜、胡萝卜、胡笳;唐对旅居长安的西亚人通称胡人。“胡”字带有贬义,如“胡虏”、“五胡”。 |

| “夷” | “夷”是对华夏族对东方各族泛称,汉时指四方少数民族,清代多指外国人。“近唯英夷,实乃巨诈”(龚自珍语);“夷”字民间使用较少,多见于文人笔墨。 |

| “洋” | 《现代汉语词典》释义为“现代化的”;《辞海》释义为“旧时泛指来自外国的事物”,与“土”相对。晚清出现许多冠以“洋”的词汇如东洋(指明治维新后的日本)、洋文、洋布、洋行。“洋”长期被视为先进和高品质的代名词。 |

| “西” | “西”字专指西欧和美国,称呼其他国家时具体指出地域或国度,如非洲人、印度人。洋务运动后与西方有关者皆称“西”,如西服、西餐、西医等,我国对外称呼渐被“西”字取代。“西”字作为表示地域方位的概念,剔除了“崇洋”“慕洋”的成分,体现出民族心态的成熟。 |

| “外” | 改革开放后,“外”字在对外交流中广泛使用,外汇、外贸、外资……,不但涵盖西方国家,也包括世界各国。“外”字彰显不亢不卑,不媚不张的民族气质。 |

——据《从中国对西方人与国家称呼的变化》整理

提取材料中关于中国人对西方或外国人称呼变化的若干信息,结合当时中国的国家地位、国民认知水平或民族文化心态的变迁过程进行分析和阐述。(要求:围绕材料中的信息展开分析论述,可依据材料自选角度进行论证;观点明确,层次清晰,史论结合)

| A.民族关系出现了重要变化 | B.传统的政治秩序完全被破坏 |

| C.儒家思想不符合社会需求 | D.出现有政治影响力的大商人 |

材料 中国很早就已经进展到了它今日的情状,但是因为它客观的存在(消灭个人意志的权力)和主观运动(个人意志的自由)之间仍然缺少一种对峙,所以无从发生任何变化,一种终古如此的固定的东西代替了一种真正的历史的东西。中国和印度可以说还在世界历史的局外,而只是预期着、等待着若干因素的结合,然后才能够得到活泼生动的进步。客观性和主观自由的那种统一已经全然消弭了两者间的对峙,因此,物质便无从取得自己反省,无从取得主观性。

——黑格尔《历史哲学》(1822年)

评析上述材料中黑格尔关于中国的观点。(说明:运用具体史实,用批判的眼光对材料中黑格尔关于中国的某一观点展开评析。要求观点明确,史论结合,表述清晰)