材料一 牧群须人照管,其重劳力愈甚,而掠夺之风亦益烈。只有农业是源于搜集的,最初本是女子之事。低级的农业,亦率由女子任其责。其后逐渐发达,成为生活所必资。此时经济的主权,操于女子之手。土田室屋及农具等,率为女子所有。部族中人,固不愿女子出嫁;女子势亦无从出嫁;男子与女子结婚者,不得不入居女子族中,其地位遂成为附属品。所以社会上有许多公务,其权皆操于女子之手。

——吕思勉《吕著中国通史》

材料二 近代中国女学的产生和发展,在很大程度上源于西方殖民主义和中国民族主义的较量及互动。大致而言,自1844年第一所女学成立后,女学迅速成为一个具有公共性和公开性的议题。所谓公开性,是指女学成为一个在由各种媒介所组成的网络之中被呈现的对象,从严肃的的报纸到以消遣为主的小报,从文字、画报到戏剧等等,诸如“国民之母”、“女英豪”、“女界现形”等言论、形象铺天盖地而来。所谓公开性,是指因女学引发的女性移民而导致的结果。很多接受家学或者学校教育的中上阶层女性,在近代民族主义和女学发展议题宏达叙述的激励下,迁移到女学尚不发达的地区——如从沿海通商口岸到内陆,从南方到北方等,成为女教习或者女学生。当她们穿梭往来于城市之中或城市之间时,也成为城市中引人瞩目的一道风景线,处在整个社会的凝视之中。

——《近代史研究》2013.第1期

材料三 第一次工业革命曾使某些妇女离开了“室内”经济,投入到“室外”雇佣经济之中。随后,妇女便从公共学校的创办中得到好处,在这里她们能和男学生们一起接受教育。到20世纪初,妇女开始赢得选举权。1900年,只有一个国家的妇女在全国大选中赢得了公民权;到1950年,69个国家的妇女可以参加选举;到了1975年则是129个国家。今天,除少数几个阿拉伯国家(阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国)和南非——这里,占人口大多数的黑人男女是没有选举权的——外,妇女实际上在世界各地已拥有选举权。不过,20世纪上半叶,妇女还没有获得多少进入投票站的机会。更直接和更痛苦的事件如大萧条和第二次世界大战似乎使妇女的问题显得无足轻重。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 中华人民共和国成立后,妇女解放运动进入了新的发展阶段。生产资料所有制方面的社会主义改造基本完成后,铲除了男女不平等,妇女受压迫的经济根源。在我国的宪法以及有关选举、劳动、教育和婚姻家庭等一系列法律、法令中,都贯彻了男女平等的原则,并且特别注意保护妇女合法权益的问题。建国三十多年以来,妇女在政治、经济、文化、社会各方面和家庭生活中,地位发生了根本的变化。但是由于历史上造成的种种原因,男女两性的实际地位还存在着一定的差别,从法律上的平等到事实上的平等还需要经历一个很长的过程。实现妇女的彻底解放仍然是我国人民的一项重要任务。

——百度网

⑴据材料一回答中国原始社会女子有何权利,地位如何,由什么因素导致的?

⑵据材料二并结合所学知识概括近代女学产生原因和特点。

⑶据材料三概括第一次工业革命后,妇女权利变化。

⑷结合材料四,谈一谈你对当今妇女权利、地位现状的认识

“唐制,取士之科,多因隋旧,然其大要有三。由学馆者曰生徒,由州县者曰乡贡,皆升于有司而进退之。其科之目,有秀才,有明经,有后生,有进士,有明法,有明字,有明算,有一史,有三史,有开元礼,有道举,有童子。而明经之别,有五经,有三经,有二经,有学究一经,有三礼,有三传,有史科。此岁举之常选也。其天子自诏者曰制举,所以待非常之才焉。”

——《新唐书》卷44《选举》上

请回答:

(1)通过材料可知唐代的选官途径主要有哪些?

(2)谈谈你对隋唐科举制度的认识。

材料一 唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政.此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为牢相,其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名(注:如“参知政事”“参议得失”“参知机务”“专典机密”等)。

——[宋]欧阳修《新唐书·百官志》

材料二 玄宗时,以中书省事务繁多、文书多整滞,选用一些文人与集贤院学士分掌制诏书敕……后正式改名为“翰林学士”,并特置学士院以安置。安史之乱后,“军国多务,深谋密诏,皆从中出”,被称为“内相”。宪宗元和年间,中书小吏滑涣,勾结知枢密刘光琦(宦官),“宰相议事有与光琦异者,令涣达意,常得所欲。……郑余庆与诸相议事,涣从旁指陈是非,余庆怒叱之,未几,罢相”。……《唐阙史》卷下记云:“一日,枢密使(宦官)出至中书,奉宣与宰臣商量镇州事。”

——戴显群《唐后期政治中枢的演变与唐王朝的灭亡》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐初三省的职责和特点。

(2)根据材料一、二,概括三省制实际运行中的调整及其对三省制产生的影响。

(3)综合上述材料,指出三省制演变与唐朝兴衰之间的关系,并谈谈你对此的认识。

材料一先秦儒家有着丰富的人口伦理思想。孔子称赞卫国人口富足,指出“足食、足兵”百姓就会信任统治者。孔子把人口分为“君子”和“小人”;孟子则进一步把人口分为“劳心者”和“劳力者”;荀子将人口划分为“士农工商”,认为“工商众则国贫”。孔子认为人民生活富足后就应该接受教育,要以德为先、全面发展,培养为国效力的合格人才,充分肯定了人的社会性,主张“礼之用,和为贵”,重视人的身心和谐。孟子首次系统提出了建立“人和”社会的理念,认为战争、政治胜负的关键是“人和”。

——据蒋琴《先秦儒家人口伦理思想初探》等

材料二1894年,孙中山认为“今日之中国,已大有人满之患矣”。1924年,他却指出中国面临“亡国灭种”的威胁。相比人口数量,孙中山更重视人口的其他问题。1912年3月,孙中山颁布“饬外交部妥筹禁绝贩卖猪仔及保护华侨办法令”等,同时力主引进外资和“外才”;在国内移民方面以国家的力量来主导,以外国有经验的人士辅助,达到发展经济、舒缓人口和巩固边防的作用。他还主张人生而平等,“天赋人权,男女本非悬殊,平等大公,心同此理”;在教育、养老、医疗、卫生等方面也提出了很多设想,以“为人民谋社会种种之幸福”。

——据李道缉《孙中山人口思想刍议》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出先秦儒家人口思想的主要内容,并简析其产生的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括孙中山人口思想的特点。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代、近代人口思想的认识。

材料一 到宋仁宗末年,科举考试脱离实际的问题更加严重。神宗即位之初,新、旧党中不少著名人士对于改革科举和振兴学校都持有基本相同甚至完全一致的观点。1071年,朝廷正式颁布兴学诏令,史称“熙宁兴学”。其主要内容有:改革科举考试内容和科目,罢试诗赋声律等,改试经义论策、断案和律令大义等;诏令各州县兴建学校;在太学中严格实行三舍考选法,建立了比较完善的学生考选升补制度,使得人才的培养和选拔逐渐连成一体;除太学外,还设立专科类学校,如武学、律学、医学等。

——摘编自卜宪群主编《中国通史隋唐五代两宋》

材料二 辛亥革命以后,提倡职业教育、主张在中国建立职业教育制度的舆论在民初形成潮流。如最早提倡职业教育的是《教育杂志》主编陆费逵,他指出:“职业教育一技之长可谋生活为主……非职业教育兴盛,实业教育必不能发达,民生必不能富裕。”陈独秀在《青年杂志》发表文章,认为解决社会经济问题,必须从职业教育入手。黄炎培撰写多篇文章,呼吁学习美国的职业教育,从根本上把职业教育与改变中国贫穷落后的状况联系起来。1917年5月,黄炎培联合社会各界人士于上海成立中华职业教育社并发表宣言,提出最终目标“使无业者有业,使有业者乐业。”至此,职业教育被越来越多的人所接受。

——摘编自谢媛媛《民国时期职业教育研究》

材料三 2018年9月10日,习近平总书记在全国教育大会上强调指出:“党的十九大从新时代坚持和发展中国特色社会主义的战略高度,作出了优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国的重大部署。教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是功在当代、利在千秋的德政工程,对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。教育是国之大计、党之大计。”

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“熙宁兴学”历史背景和特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国初年职业教育越来越受到重视的原因。

(3)综合上述材料,谈谈你对我国现代教育发展的认识。

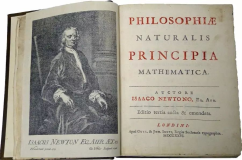

材料一

图1哥白尼(1473-1543)(绘画作品)图2牛顿的《自然哲学的数学原理》

材料二 从语源学角度看,“革命”一词借自人类最早的科学之天文学。原型是指星体运行回到出发点,循环运动是其主要特点。17世纪,逐渐被引申为“现存社会的动荡与破坏”,并且在有关的文献中这种用法的次数在不断增加。18世纪是“革命”一词使用频率增加的关键期,正好应对了这个世纪剧烈的历史变迁。这样,由于“革命”一词的使用从浩瀚宇宙降临到人类社会,打破了长期盛行的循环史观,帮助人类看到了进步的希望,成为人类社会发展的一种动力。

——摘自马克在主编的《世界文明史》(上)

材料三 20世纪以来,人们对现代科学技术、现代工业文明以及与之相伴随的科学主义、工业主义究竟是人类的福祉,还是人类的灾难,大体上有两种认识,即肯定的、乐观主义的认识和否定的、悲观主义的认识。

——摘自马克在主编的《世界文明史》(下)

(1)根据材料一并结合所学知识,以“科学革命”为主线简述欧洲近代科学兴起与发展的史实关联性。

(2)根据材料二并结合所学知识,为什么说“18世纪是‘革命’一词使用频率增加的关键期,正好应对了这个世纪剧烈的历史变迁”。

(3)针对材料三的两种认识,谈谈你的看法。

材料一 “一五”计划指出:“采取积极的工业化的政策,即优先发展重工业的政策,其目的就是在于求得建立巩固的国防、满足人民需要和对国民经济实现社会主义改造的物质基础。”

材料二 部分五年规划(计划)发展目标简表

| “六五”计划(1982年通过) 继续贯彻改革、整顿、提高的方针,进一步解决过去遗留下发展的各种问题,取得实现财政经济状况根本好转的决定性胜利,并且为第七个五年计划期间的国民经济和社会发展奠定更好的基础,创造更好的条件 |

| “九五”计划(1996年通过) 经济总量持续增长,人民生活水平不断提高:初步建立社会主义市场经济体制,市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用;产业结构进一步改善,有效供给能力增强科技教育得到加强,社会事业全面进步:转变经济增长方式取得成效,国民经济整体素质和效益进一步提高 |

| “十一五”规划(2006年通过) 根据全面建设小康社会的总体要求,努力实现以下经济社会发展的主要目标:宏观经济平稳运行:产业结枃优化升级;资源利用效率显著提高;城乡区域发展趋向协调;基本公共服务明显加强:可持续发展能力增强:市场经济体制比较完善;人民生活水平继续提高;民主法制建设和精神文明建设取得新进展 |

| “十三五”规划(2016年通过) 按照全面建成小康社会新的目标要求,主要目标是:经济保持中高速增长;创新驱动发展成效显著;发展协调性明显增强:人民生活水平和质量普遍提高:国民素质和社会文明程度显著提高;生态环境质量总体改善;各方面制度更加成熟更加定型 |

(2)阅读材料二,任选两个规划(计划),结合时代背景,比较和阐释其发展目标是如何与时俱进的。

材料一 英国工业化处于世界资本主义上升时期,当时的英国以世界主要列强的角色活跃于国际舞台。早在16~18世纪资本原始积累时期,英国的对外商战和殖民扩张就为其创造了国外市场和货币资本。英国是世界上资本主义工业化的先驱国,经过工业化,英国先后建立起纺织工业、冶金工业、煤炭工业和机器制造业,修建了主要铁路干线,劳动生产率大大提高。英国从一个工场手工业占统治地位的国家变成机器大生产占优势的国家,并成为当时世界上资本主义工业最先进的国家。

——摘编自王绪苓《浅析拉美和英国工业化进程的不同特点》

材料二 苏联工业化是从新经济政策实施后期开始的。1925年,联共(布)“十四大”通过社会主义工业化的总方针,指出必须“使苏联从一个输入机器和设备的国家变成生产机器和设备的国家,从而使苏联在资本主义包围的环境下绝不会变成资本主义世界经济的附庸,而成为一个按社会主义方式进行建设的独立的经济单位”。苏联工业化的任务主要是在第一和第二个五年计划期间完成的。苏联工业化所取得的成就是非常显著的,“从第一个五年计划开始到1940年,短短的12年内,苏联整个工业增长了5.5倍,其中重工业增长了9倍,年平均增长率为21.2%,这是世界工业发展史上所没有的”。苏联由此从一个落后的农业国一跃而成为强大的社会主义工业国。

——摘编自顾玉兰《苏联工业化的代价及原因分析》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国和苏联工业化的差异。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈从英国和苏联工业化中得到的启示。

材料一 变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在废科举;而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

东西各国之强,皆以立宪法开国会之故。东西各国,咨行此政体,故人君与千百万至国民,合为一体,国安得不强?……伏乞上师尧舜三代,外采东西强国,立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

——康有为《请定立宪开国会折》

材料二 西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血;德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——陈独秀《〈新青年〉罪案之答辩书》

材料三 一部中国近代文化史,就是一部传统文化与西方文化冲突交汇的历史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下,向近代文化过渡转变的历史,也就是传统与西化相斥相纳的历史。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

请回答:

(1)材料一中梁启超认为变法图强的根本问题是什么?康有为提出了什么政治建议?

(2)材料二中掀起的运动,前期树立的两面旗帜是什么?这场运动最重要的作用是什么?

(3)结合所学知识,你认为近代中国向西方学习经历了怎样的历程?依据材料三谈谈对思想解放潮流中的传统文化的认识?

材料 美国著名演化生物学家和生物地理学家贾雷德·戴蒙德在其著作《枪炮、病菌与钢铁》一书中,用了大量笔墨讨论了一个与中国有关的话题:为什么是欧洲人完成了现代化的扩张,而不是中国人或印度人?

在这个问题上,戴蒙德提出了“最优分裂原则”。他认为,欧洲在近现代的崛起,正是得益于它的长期分裂。这种分裂促成了思想的多元化、技术和科学的进步,推动各国竞争。正是这种“分裂”孕育了欧洲的资本主义文明。而中国,由于文化和地理的双重原因,它在很长时间里维持了超稳定结构,并在明清时代,形成一套与之相配套的成熟的高度专制政体,“由此带来的国家体制压制了现代科学出现所必需的多数条件”。

与欧洲和中国相比,印度是另外一个极端,它在地理和语言上,比欧洲更为分裂。戴蒙德的“最优分裂原则”便是——创新在带有最优中间程度分裂的社会里发展得最快:太过统一的社会处于劣势,太过分裂的社会也不占优。

根据材料并结合所学知识,谈谈你对该作者观点的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)