材料一 福斯塔特遗址位于埃及首都开罗南郊,是一处古代陶瓷的地下博物馆。经过20世纪的多次发掘,这里一共出土陶瓷六七十万片。其中来自中国的陶瓷约12000片,时间从唐朝绵延到清朝,其余基本都是中国陶瓷的仿制品。

——据普通高中教科书《历史(选择性必修3)》

材料二 长沙窑开始于晚唐时期,远离当时的政治经济中心,而且与当时已经极具知名度的越窑和邢窑相比,长沙窑毫无竞争力可言。如果要想获得销路就必须另辟蹊径,转而开辟海外市场。为抢占海外市场,长沙窑主动吸收借鉴外国文化艺术,在器型和纹样上进行了大量模仿海外瓷器、金银器和丝绸中艺术元素,吸收融合了中西亚的传统艺术成分和装饰元素,在当时创造了销售奇迹。长沙窑的外销区域非常广泛,其产品不仅迎合了西亚人的喜好,还大量出售到朝鲜、印度尼西亚、泰国、菲律宾等东南亚国家。同时长沙窑还注重地域文化以及贸易市场差异性,针对不同文化系统,在不同地区生产不同的产品。

——摘编自李璟《贸易影响下的纹样艺术——以唐代长沙窑外销瓷器为例》

(1)说明材料一的史料价值。(2)根据材料并结合所学知识,简析长沙窑发展的原因。

中国古代经济重心南移

中国古代经济重心自汉至宋发生了明显转移,由北方的黄河流域逐步转移到江南的长江流域。下面是研究这一变化问题的有关材料:

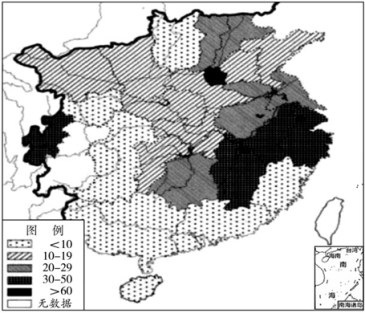

材料一 甲:西汉至北宋南北方人口占全国人口比例的变化

| 西汉 | 唐天宝年间 | 北宋崇宁年间 | |

| 黄河中下游地区 | 70.3% | 57.1% | 29.9% |

| 长江流域 | 20.3% | 38.1% | 54.3% |

乙:北宋中期土地垦殖率

材料二 宋代东南地区人均耕地越来越少,在土地上从事耕作的农民,无论是主户还是客户都为提高单位面积上的粮食产量而作出各种努力。在精耕细作农业的支撑下,“吴楚之地方数千里,耕有余食,织有余衣,工有余材,商有余货”。故宋人称:“今天下根本在于江淮,天下无江淮不能以足用,江淮无天下自可以为国。”天下根本在于江淮并不夸张,太平兴国六年朝廷规定由江淮漕往京师的粮食为400万石,至道初年增为580万石,大中祥符初年又增至700万石。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国农业地理》

(1)材料一对研究“经济重心南移”有何史料价值,请分别加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代经济重心南移的主要影响。

材料一 1919年4月底,中国在巴黎和会上交涉失败、日本要求中国撤换两个专使的消息纷纷传来,北大学生开了一个会,并且捐了几百块钱:一方面用于打电报给巴黎和会中国代表,要求他们坚持:一方面用于通电全国,反对因为外国压迫而撤换本国专使。这两个电报打出以后,所捐电报费还存300元左右,后拿出来买竹布等游行用品。5月3号,北大同学们在宿舍和新潮社(位于红楼一层22号)内奋战一夜。用长竹竿做大旗子,小竹竿做小旗子。并且推罗家伦撰写《北京学界全体宣言》印刷多份散发。第二天早上,他们还准备了一个英文的备忘录,送给各国使馆。而三个总代表因为准备有关文件,直到下午1点10分左右才赶到天安门集会。

——摘编自1931年罗家伦《关于五四运动的回忆》

材料二 北京特约通信北京学界之大举动:昨日之游街大会,曹汝霖宅之焚烧;青岛问题之力争,张宗祥大受夷伤。乃于昨日(四日)星期休假国立大学及各专门学校学生举行游街大会,以为国民对于外交表示誓正到底。午后一时许,各校学生结队数千人在天安门齐集。各执白旗,大书誓死力争青岛,不争回青岛毋宁死,取消二十一条等语。

——摘自1919年5月5日天津《大公报》

今日午后两点,各校生五千人入使馆界,执旗书“誓死争青岛”及“卖国贼陆曹章”的字样。后又拥至曹宅,初极文明,警察弹压,激动公愤,有举火烧宅者。(四日下午九钟)

——摘自1919年5月6日上海《中报》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出两则材料的不同史料价值。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明你能确认的历史事实和结论。

材料一

史料一 《花神芙罗拉》(公元1世纪意大利古城庞贝的壁画),描绘了身着丝绸长袍的花神芙罗拉(掌管园艺和植物)正在采花的背影;在多彩丝绸的衬托下,花神更显轻盈和灵动。

史料二 孙权黄武五年(226年),有大秦贾人字秦论,来到交趾(趾),太守吴邈遣送诣权。权问论方土风俗,论具以事对……权以男女各十人,差吏会稽刘咸送论,咸于道物故,乃径还本国也。

——摘自《南史列传第六十八·夷传传上》

材料二 自16世纪利玛窦翻译《四书》后,“中国热”逐渐在欧洲兴起,并形成“汉学”研究风气。欧洲学者撰写的《孔子道德论》《中国人的政府和道德观念》等,其影响甚至超过原著。自从1685年法国路易十四派遣传教士到中国开始,法籍会士便渐成在华耶稣会士的中坚力量。他们多是饱学之士,广泛接触中国士大夫,甚至进入政治中枢,撰写了大量有关中国的记述。其中《中华帝国全志》《耶稣会士书简集》和《北京耶稣会士中国纪要》,在法国乃至欧洲引起轰动,伏尔泰等思想家从中收益良多。如伏尔泰认为中国政府是:有一个开明的君主,佐以通过考试或由于德行而选拔出来的官吏,奉行完善的法律,并以纯洁的道德来团结全体人民。此外,这些中国学研究,也反过来对中国近现代的学术研究范式的变迁产生很大冲击。

——摘编自陈超《对明清之交“东学西渐”的思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出材料一中两则史料的史料类型,及其史学价值。(2)根据材料二并结合所学知识,简述16世纪以来“东学西渐”的原因,并分析其影响。

材料 2009年,大型史料丛书《民国史料丛刊》在克服重重困难后正式出版发行。下表内容是《民国史料丛刊》中收编的部分史料及学者对其价值的推断。

| 史料 | 内容 | 史料价值 |

| (1)《内政调查统计表》 | 虽然收录得并不完全,但依然有一定的系统性。其中包括1932—1935 年全国以及各省医疗卫生机构、水利行政机关、农村经济的概况和灾害统计、土地变动、各省县管辖面积等数据 | 从某一领域展现了社会发展面貌,对于理解某一领域历史发展的实际状况有直接的帮助 |

| (2)《地方参政制度》 | 讨论了当时中国的民主政治、地方政府之民主问题、战时地方民意机关应如何设立、地方民意机关问题评议、地方行政与地方参政、地方民意机关的建立、省县参议会的工作等问题 | |

| (3)民国知识分子们的热议话题之一——《缩小省区草案》 | 讨论怎样将当时的大省分割成数小省,以缩小行政区划,并确定缩小省区的原则、草案,附有“内地十八省统计简表”“边地十省统计简表”“缩小省区统计简表”“缩小省区属县详表”“缩小省区图”等 | 体现了当时知识分子的思想状况,可作为当时知识分子思维活动非常活跃的证据 |

——摘编自孙燕京《史料与史学研究——〈民国史料丛刊〉的价值及其应用》

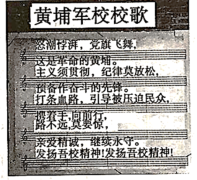

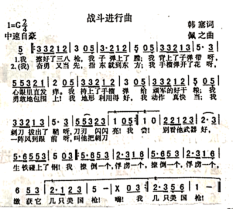

请仿照事例(1)(3),撰写(2)的史料价值,并据以上三则事例及所学知识,指出丛书《民国史料丛刊》在史料收编上存在的困难。时代中的战歌·战歌中的时代

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈这些歌曲的史料价值。

材料— “真正的历史学是从修昔底德的著作开始的”。修昔底德出生在雅典伯利克里统治下的“黄金时代”。其代表作《伯罗奔尼撒战争史》严格地按照编年体记事。约有四分之一篇幅是演说辞,其中伯里克利在“阵亡将士国葬典礼上的演说”更是脍炙人口的名篇。他在著作中引用伯里克利的话说:“人是第一重要的,其他一切都是人的劳动成果”,力图站在世俗的立场上总结这场战争的原因及其教训。他将自己参与过的伯罗奔尼撒战争作为写作的唯一主题,“对于战争中所发生的事情,我的原则是不记载从碰巧在场的人那里获得的情况,甚至不凭借我本人的印象;我所记载的,要么是我亲历的,要么是我从他人那里获悉,但我尽最大可能一一准确核实过了的”。虽身为雅典人,但对这场战争的叙述却是以一种旁观者的态度来记述的,并非偏袒雅典。

——摘编自李永明《从<考古学>篇看修昔底德的历史思想》等

材料二 “鉴前世之兴衰,考当今之得失”,这是司马光编写《资治通鉴》的初衷。其成书于赵宋政权内外交困由盛而衰的转折关头。司马光为编写《资治通鉴》,设定了极其严苛的三道编撰程序。第一道是编“丛目”,就是按照年月日的时间顺序排出史料索引。有学者研究指出,三百多万字的《通鉴》是从六七千万字的正史、杂史中精心淘炼出来的,而且《资治通鉴》中所引用的许多史书现在早已失传。第二道工序叫做写“长编”。长编可看作一种史书体裁,写作原则是“宁失于繁,无失于略”。按照这个要求,修书者必须详细阅读各种史料,一旦出现记载不一致的情况,还要认真考异(分析史料),并详细注明是否采信的理由。最后一道工序是定稿。这项工作主要由司马光自己完成,他要在长编的基础上考订史实、删繁去冗,同时还要统一语言风格和全书整体逻辑。为编写《资治通鉴》,司马光等人付出了常人难以想象的努力。这样的工作,如果没有一种伟大的自我牺牲精神,无论如何是办不到的。

——摘编自周吉《宋朝进行时》

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出《伯罗奔尼撒战争史》与《资治通鉴》的史学特点。(2)根据材料并结合所学知识,分别概括《伯罗奔尼撒战争史》与《资治通鉴》产生的历史背景及其共同的历史价值。

(3)根据材料并结合所学知识,概括伟大历史学家应具有的优秀品质。

材料一 致远药弹尽,适与倭船吉野值。管带邓世昌……谓倭规专恃吉野,苟沉是船,则我军可以集事(成事),遂鼓快车,向吉野冲突。吉野即驶避,而致远中其鱼雷,机器锅炉迸裂,船遂左倾,顷刻沉没,世昌死之,船众尽殉。

——姚锡光《东方兵事纪略》(1897年)(此书多参考当时的公文、电报、私人信函等)

材料二 (致远舰)被1枚重炮弹……命中了水线。总之不管怎样,它开始严重倾斜,显然是受到了重创。该舰的管带……下定决心与敌人同归于尽,于是向一艘敌人最大的军舰冲锋, 准备实行撞击。一阵重炮和机关炮弹的弹幕扫过他的军舰,倾斜更加严重了,就在即将撞上敌舰之际,他的船倾覆了。军舰从舰首开始下沉……所有舰员与舰同沉。

——镇远舰美籍雇员马吉芬的回忆(《世纪杂志》,1895年)

材料三 致远舰水下考古……由国家文物局水下文化遗产保护中心与辽宁省文物考古研究所通力合作,汇集全国水下考古专业人员,在丹东市政府的支持下,联合海洋勘测、潜水打捞等行业的技术力量,于2016年秋圆满完成致远舰考古调查任务。此次调查,也对致远舰的破损情况有了较准确的掌握,整体保存一般,钢板、锅炉零件因爆炸而抛离原来位置,火烧情况严重。考古发现外壳板保存完好……近艏部处发现保存完好的鱼雷引信、一些完好的弹药,均说明并未发生被鱼雷直接击沉或鱼雷舱中炮发生殉爆。致远舰……处于北洋舰队左翼最外围的位置,也是最容易成为日军集火攻击的对象……中炮进水后……一直坚持在战场上(考古揭示出大面积的火烧痕迹)。

——《致远舰水下考古调查报告》(2023年)

(1)分析指出材料一、二的史料价值。(2)结合材料三,说明你所能确认的历史史实。

材料一 开辟前

甲:1453年,奥斯曼帝国的军队攻陷君士坦丁堡,占领巴尔干、小亚细亚及克里米亚半岛等地区,从而控制了东西方之间的通商要道。一方面,帝国军队肆意抢劫商旅,另一方面,帝国当局还规定对过往商品课以重税。鉴于此,西欧商人很自然地渴望另辟一条通往东方的商路。自从《马可·波罗行纪》在欧洲流传以来,欧洲人一直把东方,特别是中国看成是遍地黄金的人间天堂,所以想到东方去实现黄金梦的人比比皆是。

乙:14世纪,葡萄牙人改造了阿拉伯人的三角帆,因此加快了船的航行速度。这样,船身增大了,速度加快了,操纵也更加灵便了。1485年,葡萄牙人第一次使用星盘,不久星盘被更廉价的象限仪所代替。而象限仅是确定经度所必需的仪器。早在14世纪,西欧绘制地图的技术已相当发达了,当时开始出现标明海岸线及港口位置的航海图。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》

材料二 开辟中

8月3日,带着女王授予的海军大元帅的任命状,哥伦布登上甲板,对女王资助给他的三艘帆船下达了出航的命令。为了减少船员们因离陆地太远而产生的恐惧,哥伦布偷偷调整计程工具,每天都少报一些航行里数。但即便如此,两个月后,一无所获的船队依然走到了崩溃的边缘。10月10日,不安和激愤的船员们声称如果继续西行就将叛乱。激烈争论后,哥伦布提议:再走三天,三天后如果还看不见陆地,船队就返航。他这么做无疑是十分明智的,因为仅仅在这次骚乱三天之后,曾经反对他的水手就在桅杆上高喊:“陆地!”这一天是1492年10月12日。

——摘编自纪录片《大国崛起》解说词

(1)依据材料和所学知识,分析新航路开辟的背景,并说明材料一对于研究新航路开辟的的史料价值及其史料之间的逻辑关系。

(2)为了更全面地探究新航路开辟,在材料一、二的基础上,请你再分别为材料一、二提供一个研究视角,并总结研究历史的方法。

材料 因为《马可·波罗游记》的出版使马可·波罗也成为世界第一号游侠。书中记述的国家,城市的地名达100多个,而这些地方的情况,综合起来,有山川地形、物产、气候、商贾贸易、居民、宗教信仰、风俗习惯等,乃至国家的琐闻佚事、朝章国故,也时时夹见其中。关于中国,《马可·波罗游记》有不少不靠谱的记载,如元代北京城墙是被涂成白色的,他甚至说宫廷的窗户中使用了玻璃,更是有些匪夷所思。马可·波罗自称在中国生活了17年,还“管理”了扬州3年,但在他的游记中,关于中国的地名多是突厥语音译。另一方面,书中所记载的大量的蒙元时代的历史大都可以在历史文献中找到对应。如元代的政治制度是行省制,驿站制和漕运制是元代政治制度的主要内容,马可·波罗在游记中对这三种制度都做了详细的介绍。它是第一部全面、深入介绍中国的游记。马可·波罗的时代正是欧洲文艺复兴的前夜,意大利所倡导的文艺复兴在本质上是对世界的发现和对人的发现,对世俗生活的渴望,对财富的迷恋,对爱情的追求……而《马可·波罗游记》满足了意大利人所有这些冲动。《马可·波罗游记》的传播和接受……它的影响史正是欧洲文艺复兴时期的“社会集体想象物”。

——摘编自张西平《〈马可·波罗游记〉与中国文化的西传》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出《马可·波罗游记》对欧洲人的影响。

(2)根据材料并结合所学知识,指出《马可·波罗游记》的史料价值。