材料一 中国自古即重视对民众的教化,以至从中央到地方均有专人掌管教化。士人希望统治者贯彻儒家“民惟邦本”的理念,做到轻徭薄赋,使民以时,爱惜民力,为民请命成为优秀士人的重要任务。早在先秦,儒家便提出“从道不从君,从义不从父”的原则,主张“故当不义,则子不可不争于父,臣不可不争于君”,中国古代士人的社会批判不少是直接正面地向君主提出的……概言之,作为社会基本价值、准则的自觉维护者,中国古代优秀士人从未放弃社会批判的责任。

——摘编自张踢勤《论中国古代士人的使命感

材料二 康有为在《论语注》中提出了“德贵曰新”的思想,主张价值观念变革要适应时代潮流。梁启超在《释“革”》等文中又提出了“新道德”、“道德革命”的主张,批评“今世士大夫谈维新者,诸事皆敢言新,惟不敢言新道德”,严复提出了“鼓民力、开民智、新民德”的启蒙三民主义,“新民德”的立意即在进行道德重建、道统重构。谭嗣同在《仁学》一书中号召冲决“三纲五常”的网罗,成为近代史上首位激烈挑战传统道德的思想家,又致力于重建新仁学体系,重建新时代的道德准则。革命派也提出了“道德革命”、“三纲革命”、“家庭革命”等口号。

——摘编自命祖华《清末新型知识群体:从传统士大夫到现代知识分子的转型》

材料三 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海自编年谱》等

材料四 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达 154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领街的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出中国古代知识分子的思想特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出清末知识分子的思想变化。

(3)材料三、四对待“上书”焦点问题的阐述有何不同?

(4)从史料类型(即文献史料、实物史料、口述史料、官方正史、私人日记,或者一手材料、二手材料)角度评析材料三、四论点依据的价值。

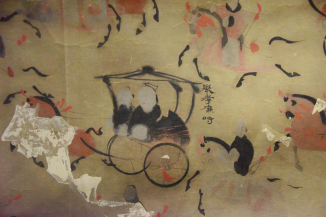

材料一 内蒙古和林格尔东汉墓中,有一组叙述墓主生平的出行壁画,其中一幅的配图文字为“举孝廉时”。见下图。

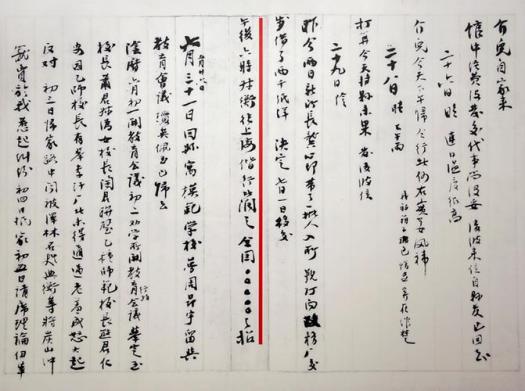

材料二 孔子见老子的故事,频频出现在汉墓的壁画上。山东孝堂山东汉石祠“孔子见老子”的壁画就是代表之一。见下图。

(1)材料一和材料二分别可以印证汉代哪些历史现象?请结合村和所学知识对该历史现象予以简要说明。

(2)同一则史料用于研究不同的对象时,既可能是一手史料,也可能县二手史料。请以材料二的图3壁画为例,论证这个观点。

材料一 王会悟(1898—1993年,浙江桐乡人)年轻时深受《新青年》杂志影响,曾激动地用白话文给陈独秀写信。陈独秀欣喜地回信“没想到我们的新思想影响到教会学堂了。”1920年,王会悟在上海结识了传播马克思主义的先驱者李达,两人于1921年4月结成伉俪,婚礼就在陈独秀家的客厅里举办。中共一大召开前,李达是会议的具体筹划者,王会悟协助丈夫做筹备工作,开会期间作为会务人员参与了一大,特别是上海的会议被迫中断后,她勇敢提议,将会议转移到嘉兴南湖,并始终在船上勇当“红船守护人”。后来,她一生致力于中国妇女的解放事业,毛泽东评价她是一个“真正的人”。后来王会悟将一大开会的经历整理成《“一大”在南湖开会的情况》的回忆录。

——摘编自《人民网》

材料二 “革命声传画舫中,诞生共党庆工农。重来正值清明节,烟雨迷濛访旧踪。”

——1964年一大代表董必武为南湖革命纪念馆题诗

材料三

注:谢觉哉在日记里写道“午后六时叔衡往上海,偕行者润之,赴全国○○○○○之招”。谢觉哉后来解释,5个圆圈指“共产主义者”,因怕泄密,故用圆圈代替。发出这份“开会通知”的,是上海共产党早期组织的领导陈独秀。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析口述史料对研究建党历史的必要性和意义。(2)说明材料二、三对研究中国共产党建立的史料价值。除上述材料外,举例说明研究中国共产党的建党历史还可补充哪些类型的史料。

(3)综合材料并结合所学知识,概括中国共产党一大召开留下的精神财富。

口述人:王佑贵

口述时间;2020年1月10日

口述地点:福田区建科大楼帝王佑贵工作室我的家乡在今天的湖南省郴州市宣章县迳口村……

1973年……当时湖师大正在全省招民族吹管乐学生。…周老师听了我的竹笛演奏后,特准我参加文化考试,我就这样进入湖南师范大学,开始自己的求学之路。

1989年,我收到朋友田地来信,信中描述的深圳朝气蓬勃,非常吸引我。深圳经济特区的发展有目共睹,我心想,我要到深圳闯一闯。

来深圳第一年,我就创作了深圳湾情歌》。…时任广东省东深供水局副局长的叶旭全听了这首歌很是喜欢,便邀请我写一首歌。于是我为他们写了《多情东江水》,他们听了非常满意,直接将我招入麾下,并成立一家深圳市东深文化公司,任命我为该公司董事长。在公司里,我们举办各类文艺活动,包括拍V、邀请歌舞团来演出等。…1993年,我写了《长大后我就成了你》这首曲子。在1994年中央电视台春节联欢晚会上,《长大后我就成了你》经歌唱家一唱而传遍大江南北。……

1992年春,小平同志南方讲话。当时,媒体刊发了一篇长篇纪实报道《东方风来满眼春》,此时看到了中国希望的我,察觉到一个激动人心的新的伟大历史转折时刻到来了。1993年,《春天的故事》调作者先后两次将歌词复印出来送给我。我跟他说,词写得很好,可就是语言格式很难用音乐来表达。直到词作者第三次把这份歌词复印送给我,我用湖南话反复朗诵着歌词,在这过程中才得到灵感。正是这样的吟唱,奠定了《春天的故事》的总基调,娓娓道来,真情流露。…之后,我们把二度作后的歌曲直接交到了广东青春歌曲创作大赛评委会,而恰恰这个温蓉生动的比喻却引来了争议。评委中出现了两种截然不同的意见,多数评委认为……用“画了一个圈”和“一位老人”这样通俗的语句来写,不够严肃,不能选用。但另有两位评委却坚持认为,群众歌曲正是需要这种通俗的充满生活气息的写法…这首歌写出了人民对改革开放的拥护和对小平同志的崇敬,是真正的百姓心声。在两位评委的据理力争之下,其他评委也转变了看法,最后这首曾经初赛就被淘汰的歌曲在此次大赛中被评为金奖。

——摘录自《深圳晚报》2020年1月23日《深圳口述史王佑贵:用音乐记录深堋改革开放的故事》

请从以上口述史材料中提取信息,说明上述材料对研究20世纪中国社会面貌有哪些史料价值。

材料一 陈云是第一位向世界口述红军长征者。1935年10月15日—22日,他在莫斯科召开的共产国际执委会书记处会议上,详细报告中央红军长征经过和遵义会议情况。1936年6月,毛泽东等在陕北向美国记者埃德加·斯诺讲述长征,后被整理为《红星照耀中国》并出.版。在1936年的“长征亲历记"征稿中,征集到200多篇文稿,作者多是亲历长征的红军中高级将领。新中国成立后,系统汇集红军将士回顾长征的文章,出版《星火燎原》等丛书。

——摘编自徐羿《长征著作概览》

材料二 西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。

——毛泽东《忆秦娥·娄山关》

注:该词为1935年2月28日毛泽东在娄山关战役取得胜利后所作。

材料三 下图为红军长征途中建立的中共川陕省苍溪县委的旧址。门口对联“斧头劈开新世界,镰刀割断旧乾坤”,是当时红军镌刻的标语。

(1)结合材料一和结合所学知识,指出口述史料对研究红军长征的必要性和意义。

(2)材料二、三对研究红军长征有何史料价值?除上述材料外,研究红军长征还可补充哪些类型的史料,请至少列出两种。

(3)综合上述材料,指出红军长征留下的精神财富。

6 . 阅读材料,回答问题。

材料:个人生命口述史的价值不仅在于其独特的人生经历和经验,更在于每一个社会化的生命个体都是历史与社会、时间与空间的结点。以下是陕西佳县泥河沟村村民口述史的节选:

受访者:武继龙,1947年生,曾担任生产队队长 |

我十二三岁就开始过集体生活,16岁参加劳动算半个劳力,当时给5工分。 1962年,枣树大部分归集体所有。如果个人原先有枣树,那就留下两棵,剩下的归集体;如果原先没有,就将收归集体的枣树分两棵出来留给个人。这是为了让个人生活能有保障。 |

受访者:武买保,1955年出生,曾任村小学教师、村委会主任 |

1981年土地就承包给个人了,那是我们泥河沟重要的一年。在那之前都是集体经济,打的粮食按照人口还有工分分着吃。 2000年由乡政府推荐,通过佳县人民代表大会我当选为榆林市第一届人民代表大会代表,任期五年。那时我是村长,1998年7月12日在戏台上通过选举成为村委会主任,2001年8月卸任。 |

受访者:武小斌,1982年出生,2015年任村委会副主任 |

泥河沟主要的变化就是从2014年开始的,最大的变化就是人的变化,思想上转变挺快的。来的人多了,泥河沟接触到外面的人也多了。 |

——摘编自孙庆忠《村史留痕:陕西佳县泥河沟村口述史》

(1)从上述材料中,可以得出哪些历史信息?

(2)根据材料并结合所学知识,说明口述史的史料价值。

一个家庭的四十年:改革开放的亲历与见证

(刘昕是我市某中学的一位学生,以下是其在2018年暑假参加社会实践活动(《口述史:见证改革开放四十周年》)中,对其爷爷进行采访的部分记录。口述者:刘昕爷爷,1954年出生,职业农民;口述时间:2018年8月23日;口述地点:我市某村家中)

问:您现在对1978年还有哪些印象?

答:一个还是穷和饿,当时我们这里还是公社管所有,没有积极性;再加上全部是人工,没有农药……第二个是你三爷爷那一年通过高考,上大学去了。

问:什么时候您不再感受到饿?

答:1982年之后……分田单干了,就没有挨过饿……新的村委会成立,我当时还被推选为村民小组……当时某某家的日子是最好过的,他们家率先买了一辆手扶拖拉机,以靠帮各家各户拖运谷物等工作换取报酬……

问:担任村民小组组长期间,您做了哪些事,开展了什么印象较深的活动?

答:一是响应上级号召,开展“致富户”等评比活动,树立致富典型……二是带领几个人到湖区贩鱼……

问:当时最大的困难是什么?解决了吗?

答:大家都担心做买卖就是走资本主义路线,害怕可能会被批.……九二年,村委干部多次召开党员和村民大会传达“南方讲话”和中央会议精神,鼓励做小生意……在农村做小买卖的人逐渐更多起来了……

问:90年代后有哪些重大事件是您印象较深的?

答:九三年你大伯18岁职校毕业,和他同学一起去深圳创业,说是叫“下海”;后来,你三爷爷所在的国企破产,他也下岗了,下岗后去了你大伯那里。

——据某中学学生刘昕的记录整理

提取材料信息,说明上述材料对于研究20世纪八十至九十年代的我国改革开放事业有哪些史料价值。

8 . 阅读下列材料:

材料一:(周)武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦(地名),黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——《史记·周本纪》

材料二:三年,(周)幽王嬖爱褒姒。褒姒生子伯服,幽王欲废太子。太子母申侯女,而为后。后幽王得褒姒,爱之,欲废申后,并去太子宜臼,以褒姒为后,以伯服为太子。周太史伯阳读史记(当时各国记载的历史皆称史记)曰:“周亡矣。”

——《史记·周本纪》

材料三:“夏商周断代工程”于1996年正式设定,成为中国“九五”期间重点科技攻关计划项目。为了使工程规定的目标能顺利实现,国务院成立了由国家科委副主任邓楠为组长、七个部委领导为成员的领导小组,李铁映、宋健二人为工程特别顾问。聘任历史学家李学勤、碳-14专家仇士华、考古学家李伯谦、天文学家席泽宗为工程“首席科学家”,主持由21位不同学科的专家组成的专家组工作。

——陈宁:《“夏商周断代工程”争议难平》

请回答:

(1)根据材料一指出,西周分封的对象主要有哪几类?

(2)根据材料二并结合西周时期的政治制度分析,为什么“周太史”发出“周亡矣”的感叹?

(3)史料一般分为原始史料与二手史料两大类。从研究西周历史的角度看,材料一、二所引用的史料属于哪一类?材料三中“夏商周断代工程”所采用的研究方法有什么特点?

(4)根据上述材料并结合所学知识分析西周地方政治制度最大的弊端是什么?

运用可信的史料去寻找历史真相是史学研究的不懈追求。关于1895年康有为是否真的有“公车上书”,史学界有不同意见。

材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。”

——摘编自《康南海(指康有为)自编年谱》等

材料二 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“清光绪二十一年从二月二十七日至四月二十一日,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)根据材料一指出“公车上书”的背景,并结合所学知识概述维新派在“上书”之后为挽救民族危亡所作的努力。

(2)根据材料二指出“康有为根本没有上书”这个结论的证据,并从“史料价值和史料可信度”两个方面分析材料一和材料二。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一湖北省云梦睡虎地秦简,睡虎地秦墓的墓葬主人叫“喜”,是秦王朝一名与法律有关的低级官员。这些秦简写于战国晚期及秦始皇时期,经过分类整理,其内容包括:《秦律十八种》《效律》《秦律杂抄》《法律答问》《封诊式》《编年记》《语书》《为吏之道》、甲种与乙种、《日书》等十种。在《秦律十八种》的“田律”主要涉及农田管理,农业耕种,粮食处理等方面的法规,其内容也非常简单,其中一条:“春二月,毋敢伐材木山林及雍(壅),简单释义为:春天二月以后,不可以砍伐山中的树木、木材,不可以在河流中筑坝阻挡河流。《封诊式》是关于查封与勘验程序式的一部书籍,书中大部分内容均以案例为主,有审讯犯人、抓捕、自首、惩办、勘验等方面内容。此外,睡虎地秦简中的一些法律形式影响着后世法律的制定。比如《法律答问》,这部分内容中并不存在严格意义上的法条,而是通过问答的方式解决司法中的难题,有的直接给予司法处理的答案或结果。这样的问答有效的解释了法律,解释了罪名有助于司法审判的精准。这种方式,到了后世经常使用。

——姚远《云梦秦简中的秦代法制》

材料二两千年前的秦王朝,我们对他的了解只能凭借前人记述:那是一个短命的王朝,那个王朝暴戾无道……两千年前的秦汉法律,史料所见更是只言片语,语焉不详。是法制落后、人重法轻?还是历史长河漫漫,史料湮灭不全?两千年后的我们难以一窥真相。

——姚远《云梦秦简中的秦代法制》

材料三罗马共和国时期刑法的罪名,多有处死“以祭谷神、奉献于神”的规定。只对有主观故意的犯罪行为人进行刑罚,如“故意杀害他人”与“不希望杀害他人但不幸发生杀害他人的行为”,前者处予死刑,后者可通过交付一只公绵羊替罪;这一原则长期沿用。进入帝国时期,出现了大量包括宗教犯罪在内的新罪名。执法官根据社会地位确定刑罚的差别,同一种犯罪一般有两种刑罚,一种针对体面者,一种针对下层百姓。罗马私法发达、公法相对滞后的状况深刻影响了罗马刑法发展进程,罗马刑法没有形成完整的理论,在整个古代罗马法制史中,犯罪与刑罚始终散见于大量的单行法律之中,且二者之间对应的随意性相当大。

——郭静《罗马刑法的发展进程及其影响》

(1)根据材料一,概括秦朝法律的特点;根据材料二并结合所学,对秦朝法律简要评价。

(2)根据材料一、三并结合所学知识,说明秦朝法律与罗马法产生背景的不同之处,并谈谈对当今中国法制建设的启示。