材料一:

材料二:

(1)根据材料一并结合所学,指出两点中国疆域的变化。并简要说明中国疆域扩大的原因。

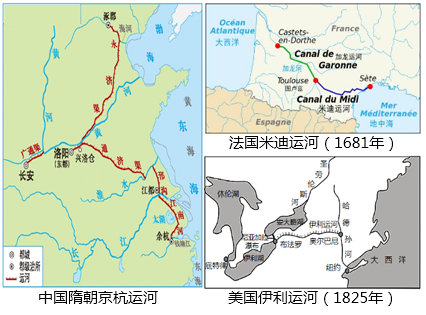

(2)根据材料二,结合时代背景,指出中外修建的运河有何不同。

材料一 土地革命战争时期,中共工农红军第四军于1929年6月22日在福建省龙岩县城召开会议,讨论红四军建军原则和制度的问题。会议发生激烈的分歧——“前委”和“军委”之争。(毛泽东主张坚持“前委”的领导地位,实际是坚持党对军队的绝对领导。由中共中央军事部派遣来的刘安恭主张设立“军委”,也就是强调军事领导至上的方针。)针对这种分歧,中共中央于9月28日由周恩来、陈毅签发《中共中央给红军第四军前委的指示信》,对争论问题进行裁决。简而言之,归结为讲两话:一是“前委下不需要成立军委”;二是“毛泽东同志依然为前委书记”。……1929年12月,红四军进驻福建上杭古田,于28~29日召开古田会议。

——根据余伯流《红四军的七大纷争与古田会议》整理

材料二 建国初期,对于如何进行农业社会主义建设一直在不断探索中。1951年,一份山西省委向华北局提交的题为《把老区互助组提高一步》的报告说:一些农村互助组织发生了涣散的情形。根本原因是农民的自发力量“不是向着我们所要求的现代化和集体化的方向发展,而是向着富农方向发展。”对此问题党内决策层开展了大讨论,并专门对农村合作化问题召开数次中央工作会议,出现了两种思路。一种观点是按照党的新民主主义时期的政策及共同纲领的精神,先让农村自由经济发展起来,等到经济发展到一定水平,达到机械化的程度,再用政权的力量进行社会主义变革。另一种观点是应组织农民,防止农村两极分化,战胜农民向富农发展的自发趋势,动摇、削弱以至否定私有基础。主张在土改的基础上可以马上或者说尽快开展农村合作化运动,引导农民走上集体化的道路。

——根据黄道霞《新中国建立初期党内的几场争论》等文章整理

(1)根据材料一和所学知识,概括红四军七大纷争的核心内容是什么?分析这场纷争对中国革命有何影响?

(2)根据材料二和所学知识,说明建国初期农业社会主义建设争论的历史背景。并指出50年代初国家在农业建设方面的实践。

(3)根据以上材料谈谈你的认识。

绘画透视法发展小史绘画中的“透视法”,最基本的视觉效果是近大远小。(见图一)

远古时期人们还没有掌握透视法,绘画以记录内容为主,景物无论大小远近,并排放置,古希腊和古罗马时期,透视法在绘画中的运用完成了从无到萌发的转折。有的画作已能看出一定的透视效果。这符合古典时代崇尚真实”的思想与风气。欧几里得的《光学》和托勒密的研究,为绘画透视法提供了一定的理论基础。

在中古大部分时期,又几乎看不到透视法的运用了。画作主要服务于表现宗教故事或传达宗教信仰。可见,绘画艺术的发展不仅是技艺发展史,也是观念和社会存在的变化史。

14—17世纪,在欧洲画坛上,透视法转入蓬勃发展时期。在前人光学研究成果和艺术家实践经验基础上,意大利的阿尔贝蒂把定点透视理论纳入“绘画三要素”。随后越来越多的画作追求呈现日常生活的真实感和自然感,融透视表现方法与人文主义精神为一体。(见图二)

18—19世纪,透视法仍然受到很多艺术家的尊崇,不断丰富和发展。随着19世纪摄影技术的发明和改进,通过绘画还原现实的任务逐渐让位于照相机。此后出现了一些体现新的追求和理念的绘画流派,开辟了绘画艺术的新天地。

(1)绘画透视法发展过程中出现了四次转折,任选其中的两次,根据材料并结合所学知识概述其历史背景。(2)通过《绘画透视法发展小史》一文并结合所学知识,可以概括出哪些写作“小史”的方法。

材料 战国末期到西汉中期的社会,(统治者)通过选择,在诸子百家中逐渐确立了儒家的地位。儒家善于继承前朝的典章制度,并与时推移,加以适当的因革损益,使之合于当世,便于应用。其生聚教训之策,更足以内裕民生而外服四夷。内裕民生应视为安邦之本。在分配经济资源,在财产与权力的再分配过程中,儒家满足人民的一个基本公正合理的要求,强调民生,制民恒产,主张惠民、富民、教民,缩小贫富差距。其推行的文官制度、教育制度,为平民、为农家子弟提供了受教育及参与政治的机会。这种制度的建构本身,是儒家理念促成的。这个制度文明背后的理念,是维系人心,协调社会人心的以“仁爱”为核心的价值系统。

——摘编自郭齐勇《儒学与马克思主义中国化及中国现代化》

(1)根据材料并结合所学知识,分析战国末期到西汉中期的社会是如何通过选择确立儒家地位的,并说明其原因。

(2)结合所学知识,以隋唐到明清的儒学地位为例,阐述材料中的观点(任意一点或整体)。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)

材料一 北宋官修史书《资治通鉴》对617年李渊父子在晋阳起兵时的记载为:“上(李渊)之起兵晋阳也,皆秦王世民之谋。上谓世民曰:'若事成,则天下皆汝所致,当以汝为太子。'世民拜且辞,“减书对同年十一月,唐军攻克长安后的情形记载道:“将佐亦请以世民为世子。上将立之,世民固辞而止","世民功名日盛,上常有意以代(长子)建成,建成内不自安,乃与元吉协谋,共倾世民,各引树党友”。

——摘编自刘东社《玄武门之变史事发覆》

材料二 陈寅恪先生在《唐代政治史述论稿》中指出:“唐自开国时建成即号为皇太子,太宗以功业声望卓越之故;实有夺嫡之图谋,卒酿成武德九无年(626年)六月四日的玄武门事件。”“玄武门之变"是李世民及其谋士主动发起的一场宫廷夺嫡政变,政变的结果是原太子李建成命丧黄泉,李渊主动逊位,完成政权鼎革,李世民继承大宝,开创了"贞观之治"的治世局面。

——摘编自李巍《玄武门之变与贞观雅正诗风的兴起》

(1)根据材料一、二,概括说《北宋《资治通鉴》与现代学者对玄武门之变发生原因的认识有"何不同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析造成北宋《资治通鉴》与现代学者对玄武门之变解读不同的因素。

材料一 二战后,日本在引入和参考欧美各国社会保障制度的过程中,根据自身经济、社会发展的需求,制定了大量系统的新法规,推动了日本社会保障制度的建立。到20世纪60年代初,日本的社会保障事业得到长足发展。从社会保障制度的“体系化”和覆盖面来看,已达到较高的水准。随着日本经济的高速发展和民众生活水平的提高,20世纪60年代中后期至70年代末,日本社会保障的规模大幅度扩充,表现在政府支付金额的增加、受益人数的增多和各项制度的适用范围扩大。日本社会保障系统的完善,对维护社会稳定有积极作用。

——摘编自杨巍巍《日本社会保障制度的沿革及对我国的启示》

材料二 改革开放前,中国的社会保障在强调国家一单位一个人利益高度一致的原则下,由国家扮演社会保障制度的确立者、保证者的角色,再由国家(通过政府)和单位共同扮演社会保障的供给者和实施者的角色,社会成员则被分割在各个单位(在城市是各种机关和企事业单位,在农村则是公社和生产队等集体组织),并与所在单位构成不可分割的关系。改革开放以来,中国社会保障的改革与发展虽仍强调国家的主导性,但构成中国社会的各个组成部分却必须共同分担社会保障责任,国家通过立法凝聚全民共识来确立社会保障制度,之后以社会化方式加以实施,社会保障成为一个独立于企事业单位之外的社会系统。经过几十年的不断探索,我国社会保障制度确立了公平价值取向与全面协调发展的建制理念,为整个社会经济稳定发展服务,并引起了全世界的广泛关注。

——摘编自郑功成《从国家——单位保障制走向国家——社会保障制——30年来中国社会保障改革与制度变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括二战后日本社会保障体系形成的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放后中国社会保障制度改革的意义。

材料一 中国古代水利发展历程

时期 | 发展概况 |

公元前22世纪至秦汉时期 | 这是水利工程的起源和第一次建设高潮时期,也是防洪治河和各种类型灌排工程的兴盛时期;都江堰、灵渠等,至今还在发挥着作用 |

三国至唐宋时期 | 这是传统水利高度发展时期。在历代水利建设经验积累的基础上,水利科学技术取得了长足的进步,形成了中国古代传统水利技术的高峰,并位居中世纪世界水利技术的前列 |

元明清时期 | 这是我国水利的普及和传统水利的总结时期。这一时期农田水利工程主要由地方或民众自办,以小型为主,大型工程少见。由政府或军队主持的农田水利项目则以畿辅营田(今河北省)声势最大,为的是促进京畿地区农业发展,以减少每年大量的南粮北运的负担 |

——摘编自郭涛《中国古代水利科学技术史》

材料二 新中国建国初期,水利工作以治理淮河为中心任务,解决当时江河水患最突出的问题。1951年5月毛泽东亲笔题词“一定要把淮河修好”,大大推动了当时的水利建设。到20世纪70年代末,总体上实现了对江河、湖泊水情的控制。不仅有利于减少洪涝、干旱等灾害,而且达到了灌溉、发电等综合利用的显著效果。由此江河洪水基本形成由人控制、服从人的设计和摆布的格局,扭转了几千年来农业靠天吃饭的历史。

——摘编自张岳《新中国水利回顾与展望——水利辉煌60年》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代水利建设的特点及其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国“扭转了几千年来农业靠天吃饭的历史”的成就和主要原因。

材料一 魏晋至宋元时期北民的大量南迁,以及南方人口的自然增长,使该地成为全国人口密度最大的地区,终致人满为患,于是出现了明初政府组织的移民潮。明太祖将江、浙、皖、精等地数十万人民移至人烟稀少、土地荒芜的黄淮间地区,又把山西和山东东部地区的人民移往河北、河南和山东西部等地。同时,在长城一线设置了9个边镇,设立卫所、移民屯边,规模达千万之多,这在历史上是极为罕见的。

——摘编自唐克周《中国古代移民问题初探》等

材料二 清军入关,东北人口大减,土地荒芜。顺治初年清政府“招徕流民”垦荒以开发东北,颁布《辽东招民开垦例》以减免税等政策鼓励移民。为了维持满洲固有的风俗以及保护满洲旗人的生计,1668年康熙皇帝下令永远停止在辽东招民授官,东北地区进入了封禁期。清政府甚至企图通过“清边”之策来阻止流民出关,但效果不甚理想。1861年东北地区部分开禁后,特别是日俄战争爆发后,东北地区的移民急剧增加。清政府在吉林、黑龙江两省都设立了招垦局,统一管理移民事务,因此关内北方各省的贫苦农民更加“蜂攒蚁聚”,聚族而居。光绪时东北完全开禁,闯关东的中原流民如洪水般涌入,使东北人口激增到1000余万。

——摘编自李艳男《清末民初东北关内移民与社会变迁浅析》等

(1)根据材料并结合所学知识,分析明初移民潮的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括清代关内东北移民的特点,并说明其影响。

材料一 至迟在汉武帝时期,汉代就已设立掌管民间俗乐的“乐府令”。根据《汉书. 艺文志》:“自孝武设立乐府而采歌谣,于是有赵、 代之讴,秦、楚之风,皆感于哀乐,缘事而发;亦可以观风俗,知薄厚云。”乐府机关汇集了大量的民歌和贵族、文人的创作,并加以分类编排予以演唱。从数量来看,仅仅是西汉时期,《汉书.艺文志》巳著录28家314篇。东汉乐府史籍不载,当也不在少数。从作者看,汉乐府包括贵族创作、文人创作和民歌三个部分。贵族和文人创作多是歌功颂德,文学价值不高,两汉乐府的精华在民歌。

——摘编自罗宗强、陈宏主编《中国古代文学史》

材料二 1937-1945年期间,抗日根据地的文学得到很大发展。特别是1942 年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》提出文艺的工农兵方向,强调文艺为无产阶级政治服务之后,新的主题、新的人物涌进了文艺领域,根据地的文学在“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人”中起了积极作用。1942 年之后,根据地的文学在工农兵文艺方向的指引下,大放异彩,佳作迭出。如赵树理的《小二黑结婚》、丁玲的《太阳照在桑干河上》、周立波的《暴风骤雨》都是其中的佳作.

——摘编自吴宏聪、范伯群主编《中国现代文学史》

材料三 十一届三中全会开启了中国社会现代转型与中国当代文学发展的新时期。这一时期,出现了例如《乔厂长上任记》为代表以改革创新为主题的改革文学;以贾平凹《高兴》为代表的关于农民工进城的文学书写。而徐则臣的《王城如海》,则设计了一个以世界、全球化为叙述空间背景的新故事.新时期文学在不断向外开放、学习各种西方现代派文学的同时,发起了“寻根文学” 的文学思潮,来重建当代文学与中华传统文化的内在精神血脉关系,为当代文学发展提供深厚的文化土壤和精神滋养。

——摘编 自张丽军《改革开放与新时期中国文学四十年》

(1)根据材料-并结合所学知识,概括汉代乐府诗的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出根据地文学的重要意义。

(3)根据材料并结合所学知识,概括改革开放后中国文学发展的历史背景。

材料一 古代中国的生活方式类似草食动物,逐水草而生活,或采集、或种植、或渔猎,“食尽一山则移一山”,具有非排他性、群体性的特点,且没有领土和势力范围的概念。至秦汉时逐渐形成了单一的种植业生产方式,生产效率高,在所能耕种的有限土地上,以种植业为主的民族要比从事畜牧的民族能养活更多的人口。此外,由于实行多子继承的缘故,家庭中的财产一代一代地被分割,导致古代中国人均土地数量越来越少,不得不从提高土地利用率上寻找出路,如汉代出现了一年两熟制耕作方式。这也使土地始终处于一种紧张状态,正如《王祯农书》中所说:“盖田尽而地,地尽而山,山乡细民,必求垦佃,尤胜不稼!”

材料二 到了魏晋南北朝时期,经过近2000余年发展的北方文明,开始向其他地区寻求新的文明生长点。水往低处流,有水就有生命,也就有文明的灿烂,于是东南一带成为中国文明的新的发展中心。汉代司马迁所叙述的江南地区,还是“地广人稀,饭稻羹鱼”,颇有蛮荒之地的味道,但是700多年后的江南,其制约因素纷纷解除,于是成为农业文明的生长点。

——以上材料摘编自徐旺生《生活方式、生产结构、生态环境与中国古代社会经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述秦汉以前中国社会经济发展的变化,并简述这一变化的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出材料二中反映的经济现象,并分析其成因。