材料一 明清之际,中西文化交流出现了第一次高潮,天主教传教士尤其是耶稣会士充当了桥梁和纽带。1582~1644年为初步发展阶段,1644~1722年为发展和繁荣阶段,1723~1795年为日趋衰落阶段。一批诸如《几何原本》《同文算指》《浑盖通宪图说》《乾坤体义》《远西奇器图说》《火攻挈要》等关于西方的天文学、数学、物理学和地理学等书籍传入中国。顺治初年,清政府任命德国耶稣会会士汤若望为钦天监负责人。传教士主要是以个体或小群体的方式在中国传播天主教。中国学者如徐光启、李之藻等和耶稣会会士利玛窦等来往密切,对于各种学问有精深的研究,此后清朝一代学者,对于历算学都有兴味,而且喜读经世致用之学。同时,使中国知识界认识到并非只有中华文化高明,西方科学文化也有不少地方值得中国学习。出于对神学的偏见,一些反映近代科学发展的最新成果,如从伽利略到牛顿的科学体系,以及培根、笛卡尔的思想方法等均未能传入中国。当时西学的传播局限于中国社会的上层(官员和知识分子圈子里),入清之后,甚至更囿于宫廷之内。

——摘编自林延清《试论明清之际中西文化交流的分期、特点与历史作用》

材料二 16~18世纪,代表中国精神文化的儒家经典、文学作品被传教士译介到西方,产生了重大影响,这一历史现象被学界称之为“东学西渐”。当欧洲的工业革命尚未开启时,在传统社会的框架内,西方国家很难战胜中国。这迫使西方传教士在中国采取和平的方式,而不能重复在美洲的武力传教。与此同时,依附于传教活动的文化交流,得以在平等的基础上展开,中国文化才能走进西方,并被正面接受,而未遭受歧视。传教士除了译介大量代表中国文化的文本到西方外,还按照耶稣会制度要求,定期以书信形式向总部汇报传教情况,这些书信的内容也成为传播中国文化的重要渠道。当时欧洲强烈需要借助外部因素冲破旧社会藩篱、摆脱教会束缚、批判封建专制并建立开明统治。为达到上述目标,欧洲人将目光转向海外,最后聚焦于“高于欧洲的中国文明”,期待从中汲取发展的力量,在有关中国的文献中寻找他们所需的材料,并对此加以阐述、积极推广传播,为自己社会的改革创立理论,制造舆论。

——摘编自郑朝红《16~18世纪“东学西渐”重探:动因与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清之际西学在中国传播的特点,并对其进行评价。(2)根据材料二并结合所学知识,分析16~18世纪“东学西渐”的主要原因。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中西文化的认识。

材料一 随着商品经济的不断发展,西欧各国为了得到比较充裕的东方商品,他们迫切希望绕过地中海开辟一条通往印度和中国的新航路。商品经济在西欧迅速发展以后,西欧各国迫切需要铸造货币用的贵金属。但是,从14世纪到15世纪中叶的150年间,西欧的金矿、银矿不仅逐渐减少,而且还有大量的资金流出欧洲。到15世纪下半叶时,西欧各国商人普遍对黄金发生了炽烈的渴望。另外,《马可·波罗游记》在欧洲传播以后,西欧的上层社会中形成了一种风潮——“拜金狂”。

——摘编自刘景珍 傅利华《试论新航路开辟殖民掠夺与近代欧洲初期社会经济》

材料二 新航路开辟以后,欧洲商人开始直接同世界各地建立商业的联系,他们把亚洲的茶叶、丝绸、瓷器、香料,非洲的黄金、象牙,美洲的黄金、白银、玉米、烟草,以及欧洲的技术、工艺品等远销世界各地,赚取丰厚利润。随着商业贸易的发展和市场的扩大,股份公司、证券交易所纷纷出现,商业地位日益重要,贸易中心也由原来的地中海沿岸转移到大西洋沿岸。美洲的白银大量流入西班牙,再从西班牙流向热那亚,最后甚至流入奥斯曼帝国。在白银向东流动时,所经地区物价迅速上涨,货币贬值。

——摘编自王蕊《浅谈新航路开辟的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析欧洲人热衷于开辟新航路的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新航路开辟对欧洲产生的影响。

材料一

材料二 在西方,自由思想可以追溯到古希腊。古希腊文明孕育并产生了自由思想。古希腊人的自由思想是精神上的自由,而非为所欲为。古希腊文明的民主政治、理性精神、民族性格这三个方面的内容规定和影响了其自由思想的产生。

——摘编自陈茂华《论古希腊文明与自由思想》

根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料二的理解。4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 古希腊哲学家亚里士多德把休闲生活视为实现人生幸福的途径。古希腊每年有50多个大众狂欢的节日,政府要求一个人首先应该成为一个能够创造和享受幸福生活的好公民,不必人人都是“至善的人”,公民个人的“快乐和不适决定了有利与有害之间的界限”。当人的自然人性与社会秩序发生冲突时,人们应依据自然法而行动。在国家层面,为全体公民提供享受休闲生活的必要条件是城邦(国家)的责任和义务,这也是判断一个城邦政治是否修明的重要指标。在个人层面上,对休闲生活的选择是公民个人的自由,享受休闲生活实现公民权利的重要途径。

——摘编自张玉芝《中西方古代社会休闲观念的比较研究》

材料二 工业革命开始后英国工厂中开始实行法定周末假日。使工人定时休闲的时间有所增加。在1850年以前很多产业工人就开始享受星期六半日假。1859年据工厂视察员报道,工厂法的实行,更加明确清晰地划分了工人的工作时间和休闲时间。与此同时,工业化生产使日常消费品的数量增加、价格下降,极大地改变了人们日常休闲的方式和内容。是工业革命开始后,英国人的收入更是出现了较大幅度的增长。正是由于收入的增加,才使商业化休闲活动和新式休闲消费品得以稳步进入普通人的日常生活。而这一时期的铁路不仅能够通往工厂或办公室,还能通往海滨和乡村,这为人们带来了一种新型的旅游方式。

——摘编自马婕好《英国工业革命期间的休闲生活》

材料三 知识化、信息化的今天,全球化作为一种客观的发展趋势,不仅给人们观念带来根本的转变,而且给人们的生活方式产生一定的冲击。它使个体的自由意识和主体意识得到不断强化,从而促使人们形成自主的生活方式。在全球化的背景下,人们在日益发展的横向文化交流、融合中,将越来越形成高度文明、进步、新颖、科学和丰富多彩的生活方式,生活品味、生活质量必将不断提高。

——摘编自刘海春《现代休闲生活方式的本质、样态及未来走向》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括古希腊对休闲生活的态度。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析近代英国休闲生活转型的原因。

(3)依据材料三并结合所学知识,说明全球化对现代休闲生活的影响并概括推动民众休闲生活发展的因素。

材料一 1492年,航海家哥伦布踏上了美洲的土地,不仅打破了世界各大陆间的隔绝状态,还使得新大陆的玉米、马铃薯、番茄、花生、橡胶、可可以及烟草等种植作物传入旧大陆。15~16世纪,玉米、马铃薯先后被带入西班牙,并在欧洲传播,最终被引入亚、非诸国,成为人类最重要的粮食作物。其中,土豆每到一个国家都获得一个或几个名称,如:意大利人称其为“地豆”,法国人称其为“地苹果”,美国人称其为“爱尔兰薯”,中国人称其为“洋芊”“土豆”等,马铃薯高产、易储存的特点,使其备受欧洲人推崇,爱尔兰人曾一度主种马铃薯,因此引发了马铃薯晚疫病,导致粮食大危机。

——摘编自马莉《美洲印第安物质文化在世界的传播》

材料二 明清之际,玉米、番薯、马铃薯等美洲高产作物的引进与推广,不仅改变了我国主要粮食作物种类的构成,还使边际土地得到充分利用。棉花与玉米、玉米与甘薯的间作以及小麦与玉米、水稻与甘薯的套种模式也在各地获得一定发展。西葫芦、笋瓜、辣椒等也在部分省区渐成蔬中要品、每食必备;烟草、花生等经济作物的种植也达到了一定的程度,成了农民谋生致富的重要手段。

——摘编自王思明《美洲原产作物的引种栽培及其对中国农业生产结构的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述美洲作物在世界传播的原因及其特点。(2)综合上述材料并结合所学知识,分析美洲作物传播对明清社会的积极影响。

材料一 英国工业革命时期的城市化最突出问题首先是环境污染,工厂的污水排放污染附近河流,城市用水卫生条件差。其次,人口迅速膨胀还带来严重的住房拥挤问题,两人以上共住一间房间从19世纪一直持续到20世纪。再次就是交通拥堵问题。更重要的是,英国在城市化变革中新的社会矛盾涌现出来,例如,社会分配不公和收入差距扩大产生极大不安定因素,犯罪率的提高也是一个普遍规律,1805—1848年英格兰犯罪人数由4605人上升到27816人。因此,从20世纪50年代起,在英国,逆城市化渐成趋势,其城市化水平由1931年的80.4%减至1960年的78.44%,此后的50多年基本不再增长。

——摘编自任泽平《英美城镇化经验与中国城镇化趋势》

材料二 从20世纪60年代开始,随着家用汽车的普及,英国人口开始大量向小城镇迁移,大中城市周边的卫星城镇迅速兴起。为进一步带动小城镇的发展,英国政府实施了逆城市化行动,将政府部门或其下属机构向小城镇转移,以期带动小城镇的基础设施建设,推动小城镇整体经济发展,缩小与大中城市的差距。随后,英国大企业总部落户小城镇也渐成趋势,例如,英国泰晤士水公司总部在斯文登小城,英国燃气公司总部设在温莎小镇。许多跨国企业也把英国总部设在了小城镇,如能源企业E.ON的英国总部在考文垂小城,丰田英国总部在朴次茅斯小城。

——摘编自许燕红《伦敦逆城市化发展“小而精”》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析20世纪五六十年代英国出现逆城市化的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括20世纪五六十年代英国逆城市化的影响。

材料一 (1945年)8月22日中共中央指示各根据地:蒋介石利用其合法地位接受敌军投降,敌伪只能将大城市及交通要道交给蒋介石。在此种形势下,我军应改变方针,除个别地点仍可占领外,有必要将兵力着重于夺取小城市及广大乡村,扩大并巩固解放区,发动群众斗争,并注意组训军队,准备应付新局面,作持久打算。蒋介石本着“先接收关内,再接收关外”的思路,指示关内各战区就近接受辖区日伪军投降,同时借用美国军舰将部队海运至秦皇岛,再走陆路进入东北。在组建东北党政军领导机构方面,国民党更是颇费周折……在所有人事纠纷中最严重的是东北军事统帅人选,由于国民党高层内部勾心斗角,这一人选迟迟未能落定。

——摘编自高莉《试论抗战胜利后国共两党对东北的争夺》等

材料二 美国在相当长的一段时间里采取的对华政策是竭力扶植亲美的以蒋介石为首的国民党政权,取代日本在亚洲的地位,以牵制苏联。抗战胜利后,美国十分担心苏联支持中共在东北发展势力。1945年9月11日,国民党政府急忙请求美国帮助国民党运兵到东北,于是,美国立即插手中国东北事务。从9月下旬起,大批美国军舰载满国民党军队驶向大连。

抗战胜利后,苏联向中共提供大量日本关东军武器。另外,苏联还提供过一定数量的苏联造和捷克造的武器装备。除此之外,苏联还向东北解放区供应商品,同中共东北民主政府签署易货协定,帮助东北解放区恢复和发展交通。

——摘编自田保国《略论抗战胜利后苏联对东北的战略意图》等

(1)根据材料一,概括中国共产党、国民党政府在接收东北问题上的反应。(2)根据材料二,概括美国和苏联在中国接收东北问题上采取的措施。

(3)根据材料并结合所学知识,评价中国共产党、国民党政府及美国和苏联在中国接收东北问题上的做法。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 我国基层治理是一个适应社会主要矛盾变化、不断在继承中创新发展的过程,政府治理与社会自治相结合的特征与乡里两极架构始终存在。周朝依托乡官采取礼治教化的治理模式,秦汉在乡以德化中心,在里采取什伍监察设计的乡教里治模式。隋朝时期乡的功能开始弱化,里正成为乡村的真正领导,形成乡辅里主的治理模式,乡官开始职役化。宋朝先是采取乡里制,经王安石变法发展出保甲制度,皇权对基层控制加强,同时带有基层自治精神的民间乡约、社学、社仓均有重要发展。明清时期,里甲、保甲管控开始主导基层治理实践,而且与自治机制相融合。我国基层治理的演变过程表明,国家政权对基层治理的干预和控制整体上是增强的。强政府、强管控的优势有利于社会统一有序,弊端是治理人力、财力与管理成本增加,基层活力不足。基层治理同时承担多种职责,因此基层治理不是一项孤立的工作。

——摘编自王伟进、李兰《我国基层治理模式的变迁及其启示》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国古代基层治理的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈古代基层治理对我国当前基层治理的启示。

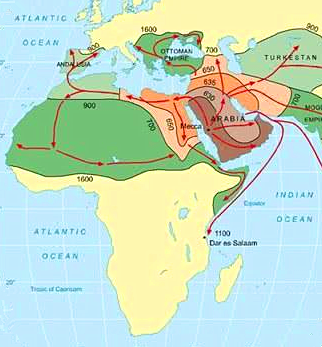

材料一 1500年左右伊斯兰教在非洲的传播

——摘自纳什《美国人民》

材料二 在发生猎奴战争的许多地方,部落人口损失殆尽。其他地区人口大量减少导致田园荒芜、正常贸易中断、传统手工业荡然无存。非洲输出的是奴隶,输入的是枪支、酒等奢侈消费品,这些商品造成沿海城镇和内陆农村的二元经济和社会结构。以黑猎黑促使非洲各部落间进行无休止战争,正在形成中的民族过程中断, 一些已经建立的古王国轰然倒塌。奴隶贸易给非洲人造成了难以弥合的心理创伤,助长了欧洲人引以为自豪的种族优越感。这种精神奴役就像紧箍咒一样严重束缚了非洲人的文明创造力。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述伊斯兰教在非洲扩展的特点。

(2)根据材料二,简述奴隶贸易兴起的原因及其给非洲文明进程带来的影响。

材料一 中国古代乡村治理,对郡县以下地域控制的广度、深度和力度都相对有限.国家无法将权力延伸至每一个乡村区域。国家政权对于农村社会的控制是依靠族长、乡绅或地方名流,用宗法血缘这个深入人心的纽带将“家” 和“国” 紧密联系在一起。当国家繁荣强盛时,国家则侧重于对宗族的控制;当国力单薄虚弱时,则侧重于对宗族势力的利用。乡绅作为国家权力的乡村代理人,协助国家行使行政权力;同时,作为乡民的代表,他们还需要维护村民的共同利益, 因而, 乡村治理中出现了行政权与自治权并存的现象。

——摘编自朱亮《中国古代乡村治理模式演变及其特点》

材料二 从1939年2月开始, 晋察冀边区政府对村政权组织机构开始改革。改造工作主要有:第一,设立村民代表会,发展民权。在村的组织初步健全后,即开始建立村民代表会,是村政最高权力机关。第二,扩大村组织委员会,实行分工,减轻村长事务。各委员会吸收全村庄各阶层积极分子参加,使工作易于完成,使边区政府的每一个下令和指示能够贯彻至村。第三,通过村选聚选出村长和村民代表会委员。边区各地掀起了村选运动。第四,建立中心村、模范村。通过中心村及模范村的建立,以点带面,从而达到村政权的普遍健全与巩固。

——摘编自张宏华《晋察冀抗日根据地乡村社会建设研究》

(1)根据材料一,简述中国古代乡村治理的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析晋察冀边区政府对村政权组织机构改革的意义。