材料一 1948年,全国革命胜利和新中国的诞生指日可待,为新中国的国都选址问题逐渐提上议事日程。中共中央和毛泽东一度设想把新国都放在东北的哈尔滨。当时的哈尔滨,是共产党最早占领掌握的大城市之一、工业门类比较齐全,拥有较发达的轻重工业,而且地理位置临近社会主义国家苏联,便于取得苏联支援。出于上述考虑,中共中央和毛泽东特地批准哈尔滨为“特别市”,准备在这里宣布建立新中国……1949年3月召开的七届二中全会上毛泽东指出“召集政治协商会议和成立民主联合政府的一切条件,均已成熟……我们希望四月或五月占领南京,然后在北平召集政治协商会议,成立联合政府,并定都北平。”

——摘编自丁洁《新中国定都北平的由来》

材料二 1948年11月8日,毛泽东对薄一波说:“蒋介石的国都在南京,他的基础是江浙资本家。我们要把国都建在北平,我们也要在北平找到我们的基础,这就是工人阶级和广大的劳动群众。”

——摘编自薄一波《若干重大决策与事件的回顾(修订本)》

(1)根据材料并结合所学知识,分析中共中央和毛泽东为什么最终决定把新中国的国都选址定在北平?(2)根据材料一并结合所学知识,说说党和政府是如何确定并巩固新首都的地位。

材料一 嘉靖元年(1522),宁波发生(日本使团)争贡之役,明政府撤消了浙江、福建二市舶司,独存广东市舶司开展对外贸易,形成广东外贸一枝独秀的局面。万历年间,广东三十六行代替市舶司主持贸易事务,广东官商开始垄断外贸,隆庆开关以后海禁松弛,“广州几垄断西南海之航线,西洋海舶常泊广州”。清顺治三年和七年,清兵两度进攻广州,广州的对外贸易遭到重创,明末清初时期瓷器外销陷入困境,沿海外贸大大萎缩,瓷器出口减少三分之二以上。

材料二 瓷器外销对中国经济影响巨大,从十五世纪上半叶中国明早期的官方朝贡贸易到十六世纪至十七世纪上半叶的晚明私货贸易,外销瓷都为国家创造了巨额财富。在全国制瓷业中心景德镇,洪武时官窑只有20座,宣德时达到58座,晚明时期民窑制瓷业已成为当地的经济支柱。海内外蓬勃发展的市场需求,刺激着技术革断,在生产工具上出现了用于成型的旋坯车,施釉采用吹釉法。民窑中出现了烧、作合一、生产规模较大、佣工较多的大工场主囵户,嘉靖时“浮梁景德镇民以陶为业,聚佣至万余人”。万历时期,海外贸易额继续增长,民窑佣工增至数万人,占全镇人口的四分之一、还涌现出崔公、周公、壶公、昊十九、吴明官等名匠。官窑制度解体后,那些拥有高超技艺的工匠转入民窑,迅速提升了外销瓷的烧制水平。

——摘编自刘明杉《论明清时期外销瓷与世界各国瓷业的互动》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明影响广州在明朝外贸地位中沉浮的因素。(2)请根据材料二概括明清时期外销瓷的发展特点,并分析其原因。

材料 隋朝开凿的大运河,通过长江、赣江与唐代兴建的大庾岭古道连接,形成了中原通往岭南的国道,江西由此成为南北贯通的中轴。大运河—长江—赣江—大庾岭通道裹挟着丰富的物质与非物质的要素,从唐帝国中期开始,呈现出气象万千的态势。洪州(南昌)、江州 (九江)、吉州 (吉安)、饶州(上饶)乃至南端的虔州(赣州)等城市皆因临水交通便捷而崛起成为一方的经贸中心。进入宋代,江西人文鼎盛,经贸发达,达到了前所未有的高峰。欧阳修、王安石、曾巩在宋代文坛各领风骚,而后的黄庭坚、杨万里、辛弃疾、文天祥也如星光闪耀。明清时期,江右商帮形成,“无江西人不成码头”在运河一线成为风景。在运河的治理过程中,江西的朝中贤达如欧阳修、王安石、侯叔献、万恭等表现出了应有的担当。近代以来,由于大运河的通航不再顺畅,大庾岭古道也逐渐趋于清冷,这条自唐宋到明清时期繁忙的国脉开始萧条,江西似乎回到相对封闭的格局中。孙中山先生在《建国方略》中明确提出要实业救国,提出要沟通大江大河,把赣粤运河纳入国家战略规划,但国弱民贫限制了理想的实现。新中国成立后,江西对开凿赣粤运河一直抱有热切的期望,但交通部门水运网方案的落实因为种种原因而耽搁。在中国大运河成功入选世界遗产,特别是大运河文化带建设战略实施之后,江西“连南接北、承东启西、通江达海”的区位格局加快形成。“十四五”期间,江西正在绘制一幅国内大循环的水运蓝图——浙赣粤运河。在蓝图中,既有与历史对接的赣粤运河,还有与时代相通的浙赣运河,这将使江西实现新的腾飞!

——摘编自谢光前等《流动的运河与江西》

(1)根据材料并结合所学知识,指出古代运河在江西历史发展中的地位。(2)根据材料并结合所学知识,简析近代江西“落后”的原因,并概括现代江西运河战略的特征。

材料 新大明轮案

1928年至1931年间,在华日轮吨位由3900万吨猛增至4500万吨,在华日轮碰撞案件激增。

1928年2月18日约21时35分,日本第二厚田丸号撞向新大明轮船身,中属大通公司新大明轮全船沉没,船员、搭客惨遭溺毙者约300余人,船舶及货物损失约40余万元,时人因之称此案为“新大明轮惨案”。22日,《大公报》称:“事前新大明轮曾鸣笛告警,日轮未理。船毁后,该日轮又不顾,旋有大吉轮路过施救,结果搭客毙命者约二百至三百人”。《东京日日新闻》刊载:“此次事故的原因是新大明轮至下游驶来,从第二厚田丸前方横过,由于夜晚黑暗,新大明轮测距结果错误所致。”

遇难家属的诉求与抗争日方对遇难家属的经济诉求毫不在意,私下逼迫大通呈请外交部释放被海关扣留的第二厚田丸。遇难家属认为日方要求释放厚田丸乃“藐视国权”,毫无诚意解决本案之语,后经多次请愿,但外交部仍释放日轮。

社会各界之反响

国民外交后援会对外交部释放日轮表示不满,其谓:“处此青天白日之下,国民革命之精神原为打倒帝国主义,今外交如此,适足曾其淫威”。全国农工商学各界一致对日经济绝交,“五四精神,以打倒日本帝国主义”。总商会继续声援大通公司与遇难家属。

“未了而了”

《公法会通》中亦有“船入某国水界,或于海口下锚,或入江河,均归该国管辖,直至出境而后已”。公断委员会依据双方所列证据和证人证言,最终判定佐藤商会应负赔偿责任。至于遇难家属抚恤问题,国民政府外交部再度发起交涉,遇难家属亦有再度抗争之举,但终究收效甚微,造成不了之局。

——摘编自沈强《“新大明轮案”研究(1928~1931)》

(1)该惨案的发生和斗争主要是由哪些问题引发的?(2)案件的处理和结果体现了当时哪些时代特点?

材料

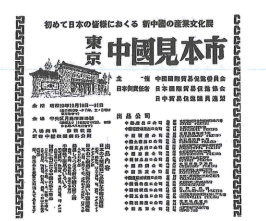

1955年10月,在日本举行中国商品展览会前夕,展览会广告登上了日本主流媒体《读卖新闻》(见上图)。这是新中国成立后日本主流媒体出现的首条中国广告,约占1/4版面,十分吸引眼球。

广告上大字标注“东京中国见本市(东京中国商品展览会)”,标题上方的文字强调“初次向日本民众展示,新中国产业文化展”。这条广告注明,“免费入场,欢迎参观,免费放映断到中国电影”,并列举了15家参加展览会的中国公司,广告还介绍了展览的主要产品品类:第一类是日本工业原料所需的中国矿产品,包括煤炭、铁矿石、盐等;第二类是与日本家庭密切相关的中国农产品,包括大米、大豆、植物油以及相关农产品加工品;第三类是正在发展中的中国重工业品,包括机械、金属、冶金产品、化工产品;第四类是中国各种轻工业品,包括针织品、文具、日用百货、酒、烟、皮革、毛皮;第五类是世界知名的中国手工艺品,包括地毯、刺绣品、玉器、象牙制品、雕刻品、陶器、瓷器、服饰品、漆器。

——摘编自赵新利《新中国成立初期中国品牌对外传播研究(1949~1965)》

根据材料信息,拟定一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据;论证充分,表达清晰)材料 《古今形胜之图》,明代绘制,原图长宽115*100厘米。绘图标有“东方九夷、南方八蛮、西方六我、北方五狄”(该图包括两京十三省及周边地区,东至日本、朝鲜,西至今乌兹别充斯坦东南的铁门关,北起蒙古高原,南达南海)。图上标注府、州、县、卫、所及域外国家地区的各级地名近千处。制图学角度上,将运河和黄河混为一体、将乌江绘成长江的主流等显然是错误的。但它尽量利用图中空白,用简明文字把各地区的历史沿革和地理形势作扼要说明,尤其对边疆地区,如在东北女直地区注有“女直慎地。唐曰黑水,唐初乃臣服,置燕州黑水府。金太祖起此……迨入本朝,悉境归附,立都司卫所二百余,所治地方,止于东北,地与契丹相抗,以时朝贡”。

西班牙驻菲律宾的第二任总督基多·拉维查在马尼拉任职期间(1572~1575年),经由阅南商人处得到《古今形胜之图》,他将该图中的重要地名和说明文字译成西文,并呈现给西班牙国王菲利普二世,该图成为欧洲人最早了解的中国地图之一、所载的文化信息使欧洲人对中国有了直观的感觉,因而受到重税。

——摘编自任金城《西班牙藏明刻《古今形胜之图》》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明代《古今形胜之图》的主要特征。(2)根据材料并结合所学知识,分析明代《古今形胜之图》流传至西方的背景,并说明该地图的史料价值。

材料一 自是之后,用事者争言水利。朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田;而关中辅渠,灵轵引堵水;汝南、九江引淮;东海引巨定;泰山下引汶水:皆穿渠为溉田,各万余顷。佗小渠披山通道者,不可胜言。然其著者在宣房。

太史公曰:余南登庐山,观禹疏九江,遂至于会稽太湟,上姑苏,望五湖;东窥洛汭、大邳,迎河,行淮、泗、济、漯洛渠;西瞻蜀之岷山及离碓;北自龙门至于朔方。曰:甚哉,水之为利害也!余从负薪塞宣房,悲瓠子之诗而作河渠书。

——摘自司马迁《史记》

材料二 据《新唐书地理志》所记载全国水利工程共236处,前期为155处,后期81处,前期约占三分之二弱。若以秦岭及淮水以南为南方,以其北为北方,则北方前期水利工程占104处,南方51处,北方占三分之二强。但若加上前期陇右道地区的水利,则前期北方占十分之七八或更多。从后期南北地区情况看,后期81处水利中北方仅为14处,南方67处,南方占十分之八强。

——摘编自姚汉源《中国水利史纲要》

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明西汉时期水利兴修的特点及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐代水利工程的分布概况及形成原因。

材料一 从唐太宗开始,唐代就遵循着“中国既安,四夷自服”的方针,奉行积极的对外开放政策。唐代外国人的来华与留居大致可分为以下几种情况:来唐朝贺、奏事、进贡等使臣;入质或入充侍卫的外国蕃王子弟、酋长;慕中华之风而归附或流寓中土者;来唐传教的僧侣;来唐贸易的商胡。外国使臣由鸿胪寺接待,来唐传教士由礼部和鸿胪寺管理,市舶司和互市监负责管理来华外商。唐朝对寓居或定居中国的外国人不排斥,不歧视,他们几乎享有同唐人一样的政治权利和经济待遇,外国人可以在唐朝参加科举、做官为将、殖产、娶妻妾,政府也保证外商的经济权益不受侵犯。

——摘编自田廷柱《唐代外国人来华与留居述略》

材料二 晚清时期,随着中外条约关系的发展及列强在华条约特权的不断扩大,愈来愈多的外国人进入中国内地开展游历、传教、经商等活动。鸦片战争后,随着通商口岸的增开及外国在华条约特权的扩大,各国商民旅居中国各口岸者其数日增。据统计,光绪二十二年(1896年),各国商民共计9755人,及至1902年,各国旅华人数已达19119人。为了规避和减少因游历而产生的纠纷和交涉,清政府要求入境游历者“必须请领护照为之限制”“无照者不准前往也,发照之权,专属之领事官,签照之权,专属之地方官”。无护照之外国人不得到中国内地游历。1880年,在中德《续修条约》中,中国政府首次以条约的形式取得了对无照洋人的经济制裁权,这对那些无照擅闯中国内地的洋人起到了一定的警示作用。除此之外,清政府还依据相关约章和国际法对外交涉。其实施效果尽管不尽如人意,但却促使近代中国以愈益主动、开放的姿态向国际社会靠拢。

——摘编自付超《晚清对赴华内地游历外人的管理述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代外国人来华的原因,并概括唐代对外国人管理的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清政府加强对赴华内地游历外国人的管理的背景并进行评价。

材料一 广东潮州韩江上的广济桥建于南宋时期,长五百多米,分为三段。东西两段采用石墩石梁的建筑形式,中段采用可随时解缆移动的浮桥形式。这种组合形式,可谓近代所谓的“开合桥”的先声。

——摘编自李晓杰《桥上桥下的中国》

材料二 1933年2月建成通车的海珠桥,是广州市第一座连接珠江两岸的大桥,也是中国第一座钢结构开合桥。桥的南北两跨对称布置,中跨设置为开启式结构。借助沟通“河南”与“河北”的海珠桥,广州迈出了城市向南扩展的一大步。

——据苏俊杰《珠江之桥——海珠桥》等整理

材料三 1967年5月1日,广州人民桥竣工通车。人民桥是广州市横跨珠江的第二座大桥,由广东自主设计建造。人民桥建成后,缓解了海珠桥的压力。此后,每天都有无数自行车驶过人民桥,驶向“河南”的工业区、港口、码头,货车也满载着工业品通过人民桥,去往“河北”。人民桥直接与工业大道相连,为助力广州工业的持续发展做出了重要贡献。

——摘编自广州日报《势若长虹珠江桥求精图变座座新》

材料四 2018年10月正式开通运营的港珠澳大桥,是在“一国两制”框架下联结粤港澳三地的“民心桥”。截至2023年底,经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境旅客超过1630万人次。

——摘编自钟夏《港珠澳大桥开通五周年:一桥越沧海湾区谱新篇》

(1)指出材料一、二中“开合桥”“开启式”桥梁的优势和作用。(2)根据材料三,概括建设人民桥的目的。

(3)根据材料四并结合所学知识,简述港珠澳大桥被称为“民心桥”的依据。

材料一 1815年及以后,在英国和美国中,以英语为母语的移民数量激增,他们不断开拓殖民地,乃至遍布全球,此举为英语世界主导其他国家政治、文化局势的形成,奠定了基础。但随着工业城市的蓬勃发展,如英国的殖民地(悉尼、新加坡和孟买等),美国的洛杉矶、旧金山、圣路易斯、芝加哥和纽约,移民的数量也随之成倍地递增。

——摘编自【美】詹姆斯·贝利奇《盈满大地》

材料二 在1870年之前,迁往美国的所有移民中,有半数以上来自不列颠群岛。但随着工业全球化进程的推进,19世纪50年代后,其影响深入到越来越多的社群,人口迁移模式也逐步多样化。

——摘编自【英】保罗·莫兰著《人口变迁如何改变世界》

材料三 1848年后,全球移民数量激增。截至1940年,已有超过5500万人迁入美洲,其中大部分是来自大西洋彼岸的移民,也有一部分来自印度、中国、日本和非洲,占比虽小,数量却仍十分可观,约在250万上下。同一时期,另有约5000万人横跨印度洋、南太平洋(其中大约400万人来自更远的地方),5000万人跨越中亚大陆、进出日本。上述人口迁移中,相当大的部分(尽管并非尽数)发生在1914年以前。

——摘编自【新】马特耶·阿本霍斯《万国争先:第一次工业全球化》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1815年以后迁往美国的“移民的数量也随之成倍地递增”的理由。(2)根据材料二、三并结合所学知识,概述1850年至1940年“人口迁移模式也逐步多样化”的主要表现。