材料一古希腊思想家认为道德是实现理想社会的重要途径。因此,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德等先哲们都非常重视关于美德的讨论。在苏格拉底时代,人们普遍认为拥有美德靠的是出身,针对这一传统观念,苏格拉底提出“知识即美德”的观点,认为每个人都可以通过学习有关“善”的知识从而具备美德。柏拉图则从整个城邦的角度考虑,提出美德应该具有理性、社会性和全民性,而亚里士多德在此基础上,更加关注美德的践行。

——摘编自马躏非《古希腊艺术中的美德观》

材料二18世纪后期,美德观念在保有其追求美德与优长之意蕴的同时,逐渐深化了参与竞争、获取成功的内涵。这一趋向与当时法国教育、艺术领域以及各省学院中盛行以竞赛、展览和征文等形式鼓励竞争意识的现象相一致。启蒙时代的某些法国精英力图将本质上体现贵族精神的竞争意识转变为一种民族精神,从而实现社会改良之目的。他们希冀通过倡导竞争观念重塑法国人的道德风尚与精神面貌,并且推动农业和商业的发展。

——摘编自庞冠群等《见贤思齐、臻于至善:18世纪法国社会中富含美德的竞争观念》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古希腊思想家美德观念的主要内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出18世纪法国美德观念的发展并分析其原因。

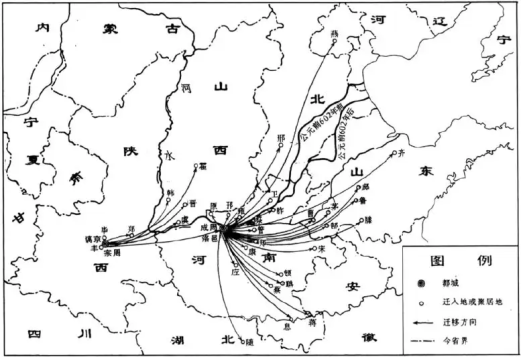

材料一 周代早期的扩张示意图

——许倬云《中国古代社会史论》

材料二 周王室尝自称“夏”,“诸夏”即分享周室礼仪与荣誉之诸国。西周分封,把不同的姓族集团派遣到各地建国,移民队伍深入各地统治当地族群,经漫长融合相互了解,逐渐成为地域性的族群,取代了传统的氏族群体。这些移民贵族散居各地,每一分支皆人数有限,力量不足以镇服地方,促使诸侯一面相互竞争,一面加强各国之间的交往和联系。

西周晚期至春秋时期,非华夏各族内徒,造成了各族交结杂处的局面。异族的进攻加强了华夏民族的认同感,民族意识空前高涨。进入战国时期,内迁异族已为华夏吸收、融合,华夏民族形成为一个稳定的民族共同体。

——摘编自颜世安《春秋战国时代的“诸夏”融合与地域族群》、刘正寅《交融与发展:历史进程中的华夏民族》

(1)依据材料一,指出西周早期周族扩张的方向和区域。

(2)依据材料二并结合所学,说明西周至战国时期华夏认同形成的历程。

材料一 儒家精神是儒家思想的集中表现,是中国古代文化的基本精神。中国古代文化注重的是人与人的关系(即人文),人与人关系的道德规范构成伦理,人与人关系的强制化构成政治,伦理政治成为中国传统文化的核心和纲领。儒学一开始便是一种佐军治国的体系,历代儒士都以修身齐家治国平天下为已任,主张经世致用,务求实效,儒学这种作风影响到整个中国文化。儒家关心的是现实的人事,提倡以刚健有为的精神从事于人事,对天命鬼神采取一种“敬而远之”的理性态度。中国古代文化历史意识非常强,突出地表现为对古代圣贤的崇拜和对传统经典的迷信。

材料二 自汉武帝确立儒学在社会思想中的独尊地位以后,儒家思想一直作为封建社会的正统思想而受到历代统治者的高度重视和大力提倡。经过千百年的强化和浸透,儒家思想不仅为统治者、知识界和思想文化界普遍接受,且深入到下层百姓思想中。

——上述材料均摘编自李经纬、鄢良、朱建平《中国古代文化与医学》

(1)根据材料一,概括中国古代文化的特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析儒家精神能成为中国古代文化基本精神的原因。

材料一 中国地大物博、物产丰富,没有对外扩张的迫切需求与主观愿望。中国自古重视人与土地、自然环境的和谐统一,强调顺天应人、天人合一;在对外关系上,强调“亲仁善邻”“协和万邦”“己所不欲,勿施于人”;在战争问题上,强调“兵者,凶器也,非不得已而用之”“国家虽大,好战必亡”“不战而屈人之兵,善之善者也”,反对轻启战端,仗势欺人。中国大航海家郑和七下西洋,没有利用手中率领当时世界无与伦比的巨大舰队,去开拓海外殖民地,而是展开睦邻友好之旅。汤因比的结论是“中华民族是一个没有征服野心的民族”。

材料二 资本的逐利性以及由此对海外市场、海外资源、海外廉价劳动力的无限渴求,孕育了美国人的冒险精神与对外扩张传统。资本的竞争性,使美国奉社会达尔文主义为圭臬。他们一方面宣传所谓天赋人权,另一方面却把自然界里“大鱼吃小鱼”、物竞天择、优胜劣汰、弱肉强食的生物链法则搬到人类社会领域,以大欺小、以富压贫、以强凌弱。美国以每年占全世界一半的军费开支,建立了一部超级战争机器和足以毁灭地球几十次的核武库,仍无停步的迹象。像这样一个国家,很难理解中国“国强不霸”的文化传统,很难让他们对别的国家实力增长和自己力量衰退不格外敏感。

——以上材料均摘自彭光谦《新炮舰政策难阻美国衰落》

(1)根据材料一概括“中华民族是一个没有征服野心的民族”的原因。结合所学知识,分析郑和下西洋和开辟新航路的根本目的有何不同?

(2)据材料二,概括推动美国对外扩张的因素。结合所学知识,说明20世纪四五十年代美国对外扩张的表现。

材料 《中国共产党宣言》这份文献的作者究竟是谁,一直存在多种说法上海中国共产党早期组织所有成员都没有提到过这篇“宣言”,而北京早期组织的张国森在回忆中明确提到“一大”前曾经草拟《中国共产党成立宣言》。俄罗斯档案馆里发现的张国焘1929年在英斯科中山大学讲党课时关于中国共产党成立情况的两次讲课稿,提到了由个北京组织制定的《党纲》,其内容与“宣言”高度一致。

李大钊的文章与“宣言”相似甚至相同的地方极多,如李大钊很早就认识到“经济现象为最重要”,“宣言”即秉持这种观点。又如李大钊在“五四”前后始终倡导要有崇高的“理想”,“宣言”热情赞颂了“共产主义”的理想,陈独秀在此前则没有这样的认识,对“理想”抱有贬义,认为多是空谈。

李达写的《中国共产党的发起和第一次、第二次代表大会经过的回忆》和施复亮《中国共产党成立时期的几个问题》,都提到陈独秀和他们酝酿起草党纲、党章的问题。1920年11月7日出版的《共产党》杂志第1号,引用当时毛泽东致蔡和森的信,说此文献“即仲甫(李大钊)所为”。对照李、施的回忆和《共产党》杂志的内容,与《宣言》基本一致。而杨奎松著《中共与莫斯科的关系》中写道:“11月维经斯基代为起草《中国共产党宣言》。”

——摘编自《中国共产党一大文献是如何被发现的》等

(1)根据材料,概括关于《中国共产党宣言》作者归属的主要观点。

(2)关于《中国共产党宣言)的作者究竟是谁存在多种观点,选择其中一种观点并加以说明。

材料 从1965年开始,我国著名数学家华罗庚便将他的主要精力放在数学方法在工业中的普及应用上。他选择适合中国工业实际水平的“优选法”与“统筹法”(简称“双法”)加以推广应用。近20年的时间里,他与陈德泉、计雷等人一起,深入中国20多个省、市、自治区的厂矿工交企业,给工人讲课,深入浅出地普及数学知识,取得很好的效果和经济效益。20世纪70年代末,在同事、朋友和学生的协助下,华罗庚完成合著《数论在近似分析中的应用》,专著《从单位圆谈起《优选学》和《华罗庚论文选集》。他还以学者身份,三次出国讲学。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括华罗庚的贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,指出华罗庚能取得数学成就的原因。

材料 国际联盟是第一个立誓共同防御侵略、以非暴力方法解决争端的世界范围的国际合作组织。大战期间,人们曾屡次提出建立这一类联盟的想法。1915年,英国成立了个国际联盟协会,美国也成立了一个坚持和平联盟。世界上的各种领导人,包括教皇本尼狄克十五世、英国当时的外交次官罗伯特塞西尔子爵和南非当时的国防部长斯穆茨将军,都为未来的和平组织提出了建议。威尔逊总统在其《十四点和平纲领》的最后一点中宣称:“必须成立广泛的国际联合组织,制订专门条款,使各国不论大小,相互保证政治独立和领土完整。”因而,当战争结束后,国际联盟是已被认真考虑过的有关和平的唯一问题。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明建立国际联盟的初衷。

(2)结合材料和所学知识,简析国际联盟活动的实际效果。

材料一 1832年英国议会改革后,上台掌权的工业资产阶级的代表们便开始争取废除系列重商主义的法律。到1846年终于迫使议会废除了《谷物法》,《航海条例》也在1849年被废除了,此外,在1846-1849年间,议会又取消了200种左右的商品进口税,这些措施意味着自由贸易的实现。英国不但在本国实行自由贸易政策,也要求外国实行这个政策,为此英国统治集团不惜发动侵略战争打开外国的大门,如1840年对中国发动的鸦片战争,1854年参加的克里米亚战争,1856年发动对中国的第二次鸦片战争,都是这一政策的体现。

材料二 罗斯福1938年谈到新政时说:“作为一个国家;我们拒绝了任何彻底的革命计划。为了永远地纠正我们经济制度中的严重缺点,我们依靠的是旧民主制度的新应用。”

——以上材料摘编自吴于廑主编《世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述自由贸易政策出笼的背景,并对该政策进行评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述罗斯福新政的本质及其影响。

材料一在20世纪初,曾经称霸全球的大美帝国开始走下坡路,经济学家称英国这一时期在经济上发展缓慢、甚至停滞不前的现象为“英国病”。20世纪70年代末至90年代初,撒切尔夫人担任了英国首相,这期间为了医治“英国病”,其中最受关注的就是国有企业私有化改革。这项改革的目的主要有以下几点:第一,撒切尔政府认为凯恩斯主义已经不适用于英国未来经济发展的需要,需要对社会资源进行合理的配置;第二,英国在第二次世界大战之后一度大力进行企业的国有化改革,而现在私有化改革导民营资本进入国有企业,能够规范其管理机制、加强对公司运作的监督力度、增强国有企业的活力以及市场竞争力…私有化作为撒切尔主义的一项核心政策,经历了由尝试性私有化向系统私有化转变的过程,与撒切尔夫人执政三届任期相对应,有如知下三个阶段:1979~1983年私有化尝试性阶段;1984~1987年私有化大发展阶段;1987~1990年私有化深入发展阶段。

——摘编白郭放等《英国国企改革对我国“混合所有制”改革的启示》

材料二新中国成立后,国家开始控制经济和生活。于是国有企业便成为国家控制人力、物力的形式,刚开始见效颇快,国家经济走上了快速发展的道路。但是随着经济规模步扩大,全部采用统一计划指令来控制经济生活难度大。与此同时,人民的消费水平提高,生产和消费也逐渐分离开来。集权管理体制的弊端也逐渐暴露………国有企业在改革开放之后,扩大了企业经营的自主权,明确了国家和国有企业的具体权利关系,从而国有企业主体具有利益地位,国有经济逐渐盘活。具体来看,扩大企业自主权之后,企业开始实行承包经营责任制,由此也开创了国有企业独立经管的局面。

——摘编自何江川《中国国有企业改革与发展研究》

(1)根据材料一、二,指出20世纪70~90年代英国和中国国有企业改革的相似之处,并结合所学知识说明两国国有企业改革最大的不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪80年代以来中国实行国有企业改革的意义。

材料一 “周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以镇压东方各族人民,于是大封同性、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的‘藩屏’。”春秋战国时期郡县制度萌芽,至秦统一中国最后完成。到元代,地方行政与中央一样,形成许多单独的行政体系,如在军事上统属于枢密院的镇抚卫所,监察上统属于御史台的肃政廉访(提刑按察)司,以及统属中央各专门职事部门的诸路匠人总管府、提举司和主管专门事务的局、所、司、库等,都独立于地方行政之外。

——摘编自韦庆远《中国政治制度史》

材料二 第二届大陆会议起草的《邦联条例》于1781年正式生效。从形式上看,邦联合国会集行政、立法和司法三权于一身,实际上“它只能执行这个邦联13个州中9个州同意的事情”。1787年制宪会议开幕,经过反复辩论达成协议:(1)中央的权力是明确列举的权力,受到一定的限制。其明确列举的权力不得受地方侵犯。(2)中央立法居最高地位,对各州法律有约束力,各州不得与之违背。(3)国会有权为行使宪法权力制定必要而又适当的法律。

——摘编自刘绪贻、杨生茂《美国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周分封制与秦朝郡县制的主要区别,并说明古代中国中央与地方关系演变的趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代中国相比,独立初的美国在中央与地方关系的演变上的显著不同,并分析其积极作用。