材料 就选拔人才制度的形式而言,隋唐时期的科举制,与两汉察举制有着一定的渊源关系,如科举制的选官是经过推荐和考试的,而察举制的选官也是通过推荐和考试的,但是从根本上来说,它们之间却有着实质性的差异。“前代选举之权,操之郡县,士有可举之材,而郡县不之及,士固无如之何,今则可以怀牒自列于州县。夫苟怀牒自列,州县即不得不试之;试之,即不得不于其中举出若干人。是就一人言之,怀才者不必获信,而合凡自列者而言之,则终必有若干人获举;而为州县所私而不能应试者,州县亦无从私之:是过选举者之徇私,而俾怀才者克自致也。此选法之一大变也。”这正指出了两者似是而非的本质所在。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料,说明两汉察举制与隋唐时期科举制的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,从报考程序角度简析隋唐时期科举制的积极作用。

2 . 材料一:我国境内各考古学文化大体上可分为六大文化区系。它们是:(1)以燕山南北、长城地带为中心的北方;(2)以山东为中心的东方;(3)以关中(陕西)、晋南、豫西为中心的中原;(4)以环太湖为中心的东南部;(5)以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部;(6)以鄱阳湖——珠江三角洲一线为中轴的南方。这六大区系内,还可以划分出不同的地方类型。

材料二:六大区系并不是简单的地理划分,主要着眼于其间各有自己的文化渊源、特征和发展道路。中原地区是六大区系之一,中原影响各地,各地也影响中原,这同以往在中华大一统观念指导下形成的黄河流域是中华民族的摇篮,中国民族文化先是从这发展起来,其他地区的文化比较落后,只是在中原地区影响下才得以发展的观点有所不同。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出人类文化遗址在时间和空间上体现了中华文明起源的哪些特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出考古学对历史研究有何重要意义。

材料一 1907年底,清政府农工商部奏准颁行《农会简明章程》,敦促各地设立农务总会及分会、分所。许多资本家认为“我国以农产立国,非振兴农业,不足以救危亡之时局”,积极参与组织农会。据记载,各地农会的会员或是具有举人、监生等功名职衔的人,或是新式学堂的毕业生。还有不少农会规定,只有“素有实业,热心任事者”或“富有田产,为一方巨擘者”,才有资格出任农会的领导。清末农会在研究农学、讲求农务、创办农业试验场、推动农业发展等方面开展了一系列活动,一定程度上促进了农业的发展。清末农会会员人数很少,如1910年成立的四川农务总会,总会和分会会员仅有1955人。因此,农会在社会政治生活中影响不大。

——摘编自朱英《论辛亥革命前的农会》

材料二 1924年7月,在中国共产党领导下,以国民党中央农民部的名义,拟定了一个全国性的农民协会章程。章程规定,“自耕农、半自耕农、佃农、雇农、农村之手工业者及在农村中为体力的劳动者”,愿履行一定手续的即可取得农会会员资格。1926年5月,中国共产党明确提出“协会的责任,是以农民利益为奋斗的目的”“同时要与中国革命有利益”。农民协会“要联合各革命民众共同打倒帝国主义及军阀,除去贪官污吏、买办、地主、劣绅土豪的靠山,谋农民第一步解放之战功”。农民依靠农民协会这一组织形式,致力于打倒官权、神权、族权、男权,创造自己的民权,“自己经营自己的生活”。1927年初,全国已有17个省建立了农民协会,会员达900余万人。

——摘编自李永芳《论中国共产党领导的早期农民协会》

(1)简述清末农会兴起的历史背景。

(2)指出中国共产党领导的农会的新特征,并简析其意义。

材料一 1937年时中国的大后方(含川、滇、黔、陕、甘、湘、桂七省)仅有工厂237家,全面抗战爆发后,国民政府决定开展以国防为中心的经济建设运动,将沿海工业向内地迁移,共计内迁工厂448家,机料7.09万余吨,内迁技工人数1.2万余人。……到了1942年时,渝、川、康、湖、桂、滇、黔等西南地区和西北的陕甘地区的工厂数占全国90%以上,尤其渝、川、湖最为密集。

——据陆婷《抗战时期工业内迁与二十世纪六十年代三线建设》

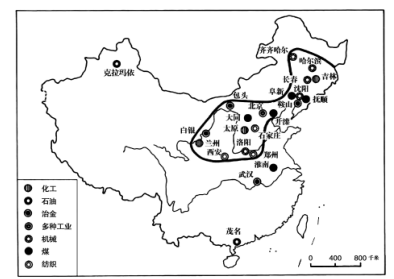

材料二

图1 20世纪50年代建成的主要工业中心分布示意图

图2 20世纪60年代建成的主要工业中心分布示意图

——据薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪三四十年代我国工业布局的变化并分析其影响。

(2)观察材料二中的地图,指出20世纪六十年代我国工业布局发生的变化,并结合所学知识分析其原因。

材料一 西周末至春秋时期,边疆各族大规模内迁,与诸夏(即中原地区分享周室礼仪 与荣誉之诸国,春秋时开始称“华夏”)杂处。春秋时期,秦、楚因杂用夷狄之礼被中原诸 国视为夷狄,齐桓公所举“攘夷”旗帜,攘的重要对象之一就是楚国。

战国时期,内迁至中原的各族已经与诸夏融合,而海岱江淮间的东夷、淮夷与吴越也先 后与华夏融为一体。秦、楚不仅与其他诸夏并列,且因势大境广而有统一诸夏之势。

秦汉是统一的多民族国家,尤其汉祚久长,疆域广阔,汉人与边疆各民族杂处日益发展, 人民之间互相交往,互相学习,通婚合好。边疆各族开始称内地人为“秦人”,至汉中叶, 渐改称为“汉人”,而汉人也以当朝国名自称汉人。这一改变,既反映了汉民族的新特征, 也反映了边疆各民族对汉人的新认识,已具有民族称谓的性质。

——摘编自陈连开《论华夏/汉民族的形成》

材料二 近代中华民族观念的传播

| 时段 | 传播情况 |

| A 清末新政 期间 | 近代较早提出中国各民族一体融合的“大民族”观点的是梁启超,1903 年他提出,“合汉、合满,合回、合苗、合藏,组成一大民族,提全球 三分有一之人类,以高掌远跖于五大陆之上”。后来他用“中华民族” 或“中国民族”作为有史以来中国各民族的总称。 |

| B 民国初期 | 1912 年 3 月,革命党领袖人物黄兴等发起成立了中华民族大同会(初 名“中华民国民族大同会”),满族人恒钧等少数民族人士也参加了此 会。该会发起电文写道:“民国初建,五族涣散,联络感情,化除畛 域,共谋统一,同护国权,当务之急,无逾于此。” |

| C 抗日战争 前期 | 中国全面抗战爆发前后,有关中华民族的著作大量出版,如郭维屏《中 华民族发展史》(1936 年)、张元济《中华民族的人格》(1937 年)等。 这些著作都梳理了中华民族悠久而光辉的历史,认为无论汉、蒙,或其 他各族之光荣事迹都是中华民族共同的荣耀,以传播全民族整体化的中 华民族意识。 |

——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国“中华民族”观念研究》

(1)依据材料并结合所学,概述春秋至秦汉时期中国民族关系的发展历程。

(2)从上表中任选一个时期,说明其传播中华民族观念的目的。

材料一 1977年,可口可乐总裁马丁访问北京,提出希望重返中国并在中国设厂。

1978年12月13日,可口可乐公司与中国粮油进出口总公司在北京饭店签订协议。从1979年起,用寄售方式由中粮总公司安排销售。1979年1月24日,3万箱可口可乐被运到广州、上海和北京的大商场和宾馆寄卖,标志着可口可乐重返中国市场,成为港澳之外第一家进入大陆的外企。

——据马立诚《交锋三十年—改革开放四次大争论亲历记》

材料二 1993年可口可乐公司与原轻工业部签署合作备忘录,双方提出了一个基于“真诚合作、共同发展”原则的长期发展规划。根据这个规划,可口可乐公司在此后5年里发展10家装瓶厂,多数分布在中国中西部中心城市,包括西安、武汉、沈阳、青岛、哈尔滨、太原、昆明、合肥、成都等地。至此,可口可乐公司在华投资已经实现了从广州、北京等“点",发展到东部沿海一线,最后到覆盖全国一片的发展历程。可口可乐在中国碳酸饮料市场取得了首屈一指的地位,可口可乐投产的企业经营状况多数良好。

——据王志乐《可口可乐在中国的投资与发展》

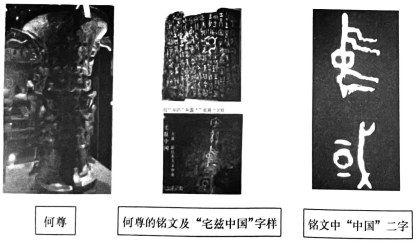

材料三 1995年可口可乐与中国奥委会合作,在中国举办“可口可乐”奥运民俗雕塑大赛。如图所示为中国提交的获奖作品,充分展示了中国传统文化的精髓京剧脸谱,描绘的人物栩栩如生,创意灵感来源于生、旦、净、末、丑5种京剧行当。在美国总统克林顿1998年访华期间,夫人希拉里与中国“希望工程”孩子见面,学生向她赠送了此雕塑的微型版,希拉里说:这是她一生中见到的最漂亮的可口可乐瓶子。此作品现被收藏在可口可乐亚特兰大博物馆中。

——摘编自陈楠《可口可乐瓶与奥运的故事》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明可口可乐重返中国的原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,对20世纪90年代以来可口可乐在中国的发展加以说明。

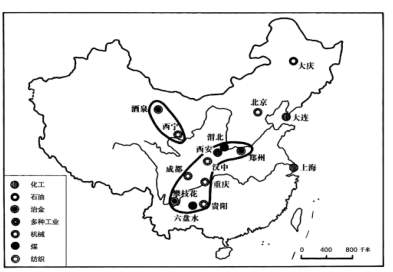

材料一 欧洲一处(新石器时代的)斑纹陶文化聚落复原图

——摘编自【美】布赖恩·费根《世界史前史》

材料二 第一次社会大分工以后,由于剩余产品的增多以及交换的经常化,部落首长和家族长便利用担任公职的便利条件,在对内分配产品和对外交换中,把一部分集体物品据为己有,从而出现了私有财产。第二次社会大分工以后,生产劳动日益个体化,出现了以交换为目的的商品生产,从而进一步瓦解了氏族部落的公有制,使父系大家族公社日益走向解体,个体家庭逐步成为社会基本经济细胞。这种父系氏族、父系大家族的公有制,逐步过渡到个体家庭所有,使私有成为社会的普遍现象。到这时,私有制终于基本形成。

——摘编自朱寰主编《世界上古中古史(上册)》

(1)根据材料一并结合所学知识,提炼该文化遗址中呈现的经济和生活信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析导致当时社会发生变化的原因。

材料一 “史料为史之组织细胞,史料不具或不确,则无复史之可言。”

材料二 所谓文献,按元初史学家马端临所说:“凡叙事,则本之经史而考之以历代会要,以及百家传记之书,信而有征者从之,乖异传疑者不录,所谓文也;凡谓事,则先取当时臣僚之折疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之记录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也”。

(1)阅读材料一、二,概括史料研习应遵循的基本原则。

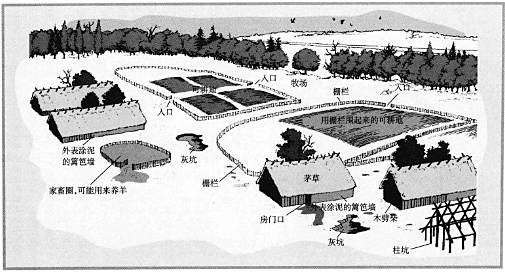

材料三 文献记载,西周成王时,曾有迁宅洛邑一事。如《史记·周本纪》云:周公赞成周洛邑“此天下之中,四方入贡道里均”;《尚书大传》说:“周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼作乐,七年致政成王。”《吕氏春秋》等书也说成王营居于成周。而司马迁在《周本纪赞》中则认为当时成王仍都丰、镐,未迁洛邑。

材料四 何尊是中国西周早期一个名叫何的西周宗室贵族所作的祭器。尊内底铸有铭文12行、122字铭文,铭文开篇写到“唯王初堙(迁)宅于成周,复禀武王礼福自天。……”其中宅(居住)兹(这里)中国(天下之中)为“中国”一词最早的文字记载,该铭文记述的是成王继承武王遗志,营建东都成周之事。

(2)材料三中关于周成王迁都洛邑(成周)一事有何分歧?材料四中何尊的出土有什么价值?

材料一 汉学与宋学是中国古代儒学发展的两个重要阶段和两大学术形态。汉代儒学的兴起有赖于帝王主宰的庙堂推行“罢黜百家,独尊儒术”。汉代儒学的资源是《五经》,而宋代学术思想的兴起是由于相对独立的儒家士大夫群体,宋学的形成首先是通过自下而上的民间学术和民间教育(如书院),其思想资源是《四书》,重心已经从汉代的“外王”转向“内圣”。宋代儒学在兴起的过程中不仅批判汉学,还着力批判吸取佛老思想,以建构新的学术体系,将天理引入儒家人伦,强化儒家伦理的绝对地位,推动儒家人伦本体化、哲理化。

——摘编自朱汉民等《宋代士大夫与唐宋学术转型》

材料二 宋代儒学把对以天下为己任的“社会责任感发展为一种精神”,并“很快地便在宋代新儒家之间得到巨大的回响,一个崭新的精神面貌浮现于宋代儒家社群之中”。应当说,与以往各朝代相比,宋代士大夫表现出一种强烈的仕以行道、以天下为己任的精神风貌,为后世树立了道德人格典范。宋代儒学不仅对中华思想和文化具有重要意义,而且宋儒对朝鲜、日本及越南等东亚各国的文化传统都产生了深远影响。

——摘编自郭学信《试论宋儒人文性格的时代特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出与汉代儒学相比,宋代儒学的不同并分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析宋代儒学复兴的影响。

材料一 荷兰人对香料贸易和香料市场的垄断行为威胁到英国商人的利益,他们渴望涉足亚洲香料贸易,开始“讨论到东印度航行的事宜”。1600年底,伊丽莎白颁发了为期15年的公司特许状,标志着英国东印度公司正式成立。公司成立后,积极与东印度从事直接商业活动,并与荷兰在南洋群岛的香料贸易方面展开了长期的竞争。到17世纪末,东印度公司已经在印度营建4个较大的据点,“它们的位置决定了18世纪英国海外活动的大部分进程与方向”。到亚洲的航行与到欧洲大陆及地中海地区的航行相比,对商船的要求更高。英国航海技术及造船业快速发展的同时,也训练了大量有丰富经验的专业水手,这些都是潜在的海军力量,随时可以被国家所用。

—摘编自孟宪凤、王军《东印度公司与I7世纪英国东印度贸易》

材料二 荷兰东印度公司与英国东印度公司的贸易竞争中,长期处于上风,然而在18世纪末它却轰然垮掉。据统计,1766年到1768年期间其用于支付雇员工资的开支,很可能占公司在亚洲总支出的94.7%。早在1620 年,第一任巴达维亚总督科恩就提出,应当给予私人企业一定的自由贸易权,让公司摆脱各种不必要的管理费用,还能有效地遏制腐败行为,但建议最终没有被采纳。随着英国国内印染和纺织行业的迅速发展,英印公司将印度变成了棉织物的原料产地,原棉进口量迅猛增长。1770年之后,英国人在与印度的棉织品贸易中明显占据了上风,荷兰人只能为欧洲市场的低端消费者提供相对廉价的棉织物,市场份额逐渐缩小。1780 年第四次英荷战争中,强大的英国海军摧毁了荷兰舰队,荷印公司的欧亚航线停摆,公司在亚洲的贸易地位江河日下,最终崩溃。

——摘编自郑海洋《荷兰东印度公司衰落原因再探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国东印度公司成立的背景,并分析其贸易活动对英国发展的重要意义。(2)根据材料二并结合所学知识,简析荷兰东印度公司衰亡的主要原因。