材料一 殖民主义是现代资本主义的伴生物,它既破坏旧式的传统农业社会,也为西方式社会的建立创造条件。因此,欠发达国家现代化的启动和发展模式深受其影响。这种影响大致可分为三大类:(1)受殖民化影响不大,现代化的模式主要靠自身的力量建立起来。(2)半封建半殖民地国家,其现代化模式的选择虽然依靠自身的力量,但选择过程曲折复杂。(3)完全的西方国家的殖民地,其现代化的启动和模式选择,深受原宗主国制度和文化的影响。不过,所有这些类型都受到国际大环境的影响,二战以后它们在现代化模式的选择和转换上获得了更多的自主权。也正因为如此,在此后的现代化过程中,传统文化的作用和影响就凸现了出来。

——摘编自何顺果《世界史—以文明演进为线索》

材料二 新加坡总理李光耀指出:倘若只有富裕的物质生活和高超精密的科学技术,而缺乏一股精神的凝聚力,那我们国家是很危险的。如此,国家就失去了精神支柱,难以抵御各种天灾人祸,最后必然会走向土崩瓦解。我们还是必须设法保留我们基本的核心文化价值观。

——摘编自凌翔、陈轩《李光耀传》

(1)请分别举例对应二战前欠发达国家现代化模式“三大类”具体的国家或地区,概括二战后欠发达国家现代化推进的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,思考欠发达国家在推进现代化进程中要注意什么?

材料一 19世纪晚期,西方科技发展出现新趋势:科学研究与工业生产直接结合,许多大型企业建立了科学技术实验室,如德国西门子等;科学研究走上集体攻关道路,1873年德国“国立物理研究所”、1876年美国爱迪生实验室即在此背景下创立;各国大量创办理工学院和技工院校;企业在科研中的地位日益提升。1901年,美国82%的专利颁发给个人,18%颁发给公司;1932年,公司所获专利数超过国家颁发专利总数的一半。

——摘编自何顺果《世界史:以文明演进为线索》等

材料二 二战以来,科学研究出现一种新模式——“大科学”。它将基础理论研究与尖端工程联系起来,以解决重大问题。“大科学”对资金、设备和跨学科要求更高,远超普通企业的承受能力,只能由大型企业或政府资助和组织。到1965年,美国国民收入的3%用于科学研发,科研资金的3/4来自政府。苏联也大致类似。二战以来,美苏在众多领域尤其是军用领域取得了惊人的成就。“大科学”日益成为大国竞争的重要舞台。

——摘编自巴克勒《西方社会史》

根据材料一并结合所学,概括19世纪晚期20世纪初科学研究的特点。

材料一 汉代冶铁业的规模有明显的扩大,其技术水平也在不断提高。目前发现的汉代冶铁遗址主要分布在豫、冀、晋、鲁、陕等地区。产铁之地设铁官,专管冶铁和铸造铁器,全国共有49处。较大的冶铸作坊有郑州古荥镇、南阳瓦房庄等遗址。这些遗址面积大,炼铁炉种类多,所用技术较为先进。生铁炒炼成钢等技术的应用提高了铁产量。汉代冶铁技术的提高为生产工具的制造和改进奠定了良好的基础。据考古发掘,我国古代主要农具大部分已在汉代出现,可分为垦耕工具、播种工具、整地工具和收获工具等类型。

——摘编自张钢杰《试论汉代冶铁业的发展及其对农业生产的影响》

材料二 明代山西等地冶铁业得到空前发展。其规模之大、产量之多,超过了以往所有朝代。据统计,当时全国共有246个铁矿产地,这为后来我国冶金勘探部门“就矿找矿”提供了历史线索,非常利于我国铁矿普查任务的完成。明代在这些铁矿上,建立了许多官营、民营冶铁场所。随着工匠管理体制的改革,民营铁矿的产量大幅度提升。不少冶铁工业城镇涌现,如佛山镇“民庐栉比,屋瓦鳞次,几万余家”,“工擅炉治之巧,四方商贩辐揍”,江苏的吴江县庞村,嘉靖时“有前后二村,居民数百家,铁工过半”。高超的“生铁淋口”技术不仅用于生产农具、兵器和一般生活用具,还铸造了出口到日本、朝鲜等地的铁钟、铁菩萨等艺术品。

——摘编自黄启臣《明代山西冶铁业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代冶铁业发展的具体表现及其对农业生产的影响。(2)根据材料一、二,指出与汉代相比,明代冶铁业的不同之处,并结合所学知识分析其原因。

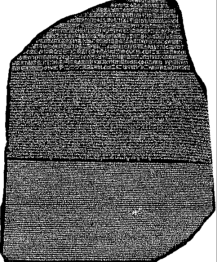

材料罗塞塔石碑(RosettaStone),制作于公元前196年,刻有古埃及国王托勒密五世登基的诏书。石碑上用希腊文字、古埃及文字和当时的通俗体文字刻了同样的内容,这使得近代考古学家得以有机会解读出已经失传千余年的埃及象形文字。

1798年7月,拿破仑率军远征埃及,他制定了前所未有的研究埃及的计划,从诸多领域精心挑选出175位学者,组成一支庞大的科学艺术考察团,收集和研究埃及历史。1799年8月,法军在尼罗河三角洲的拉希德村发掘出了罗塞塔石碑。1801年,法国被英国和土耳其的联盟打败,根据协议,战败国法国必须无条件地交出他们在埃及发掘的一切文物。次年,罗塞塔石碑被运往伦敦,后移至大英博物馆,成为镇馆之宝。

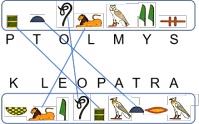

1802年,东方学家德·萨西获得了一份罗塞塔石碑拓片,他从希腊碑文中的专有名词切入,找出了代表“托勒密”(Ptolemy)和“亚历山大”(Alexander)之名的近似字组。

1822年,法国语言学家商博良在埃及菲莱神庙方尖碑拓片中发现了托勒密和克列奥帕特拉的名字,他顺着这条线索,继续研究专有名词。几个月后,他成功释读了亚历山大、提比略、图拉真等王名。虽然商博良只破译了碑文几千个符号中的111个,但古埃及文字之谜已经揭起一角。1822年9月29日,商博良在巴黎科学院召开的重要会议上宣读了《关于象形文字拼音问题致达西尔先生的信》,把自己的发现公诸于世,这一天是公认的一门新兴学科——埃及学的诞生之日。

(2)根据材料并结合所学知识,评析商博良对罗塞塔石碑的破译。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料:“古典”指以“六经”为代表的先秦典籍。《史记》太史公曰:“书缺有间矣。”唐司马贞解释说:“言古典残缺有年栽,故曰有间。”《后汉书》称孝明皇帝“垂情古典,游意经艺……正坐自讲,诸儒并听”。

有学者提出,对“中国古典”的学术研究可称为“中国古典学”,它至少涵盖三个层面。其一,商周文献、诸子之学、秦汉典籍,以《汉书·艺文志》中所列六类书目为代表。其二,与典籍相关的文字学,如陶玉石器上的刻划文字、甲骨文、金文、简帛文字、两汉今古文以及相关的音韵学、训诂学,以汉代的《尔雅》《释名》《说文解字》为代表。其三,以传世经典与文字资料为线索,充分利用考古资料,统合研究“中国古典”,如古代文明、思想文化、学术史研究等。

有西方学者认为,从西周到魏晋时期为中华文明的“古典时代”。进入古典时代后,技术发展使得农业和整个文明的扩展速度与强度都大大超越过去。秦汉帝国确立了其后中华文明发展的基本要素。该文明要素的结构不仅包括庞大官僚体系和国内服务系统,还包括把这个广大的文明连接起来的道路和运河,支持着农业基础的灌溉网络,以及保护中国内地免于游牧民族袭扰的庞大的边墙。正如这些成就所表明的,中华文明是全部人类历史上最具创造力和影响力的文明之一。

——摘编自《百年考古推动中国古典学步入黄金时代》《全球文明史》等

根据材料并结合所学知识,归纳中国在“古典时代”的开创性贡献。

材料 部分中国学者关于“晚明”的论述

| 论述 | 出处 |

| “‘晚’并不具有怎样特殊的意义所在,它只是一种时间的表述。‘晚明’的正式说法,就是‘明代晚期’,‘晚明’只不过是一种更为简略的称呼而已” | 刘晓东《“晚明”与晚明史研究》 |

| “上起万历元年(1573年)下讫崇祯十七年(1644年)”,“从全球化的视野来看晚明时期的中国,会与以往传统史著中的晚明史视角大异其趣,会给今天的中国人带来更多新的启示” | 樊树志《晚明史(1573—1644年)》 |

| “晚明与两个划时代意义的开端,即中国从古代社会向近代社会转型的开端和世界一体化的开端相联系”,“与以往朝代相比,白银货币化标志中国社会货币经济化的发展进程”,说明晚明社会“处于社会转型之中” | 万明《晚明社会变迁:问题与研究》 |

| “从其社会形态来说,它(晚明)与汉、唐、宋一脉相承,又不同于汉、唐、宋末世的是,在社会母胎内部不可遏制地涌现异己因素,形成社会性的浪潮,不断地侵蚀封建伦理关系的统治序列” | 刘志琴《晚明史论—重新认识末世衰变》 |

——摘编自李佳《君主政治的演进与权力关系格局——关于晚明政治史研究的范式、问题与线索的思考》

(1)根据材料,概括“晚明时期的中国”的时代特征。(2)根据材料并结合所学知识。补充一项时代特征并予以说明。(要求:特征明确;说明须史实准确,逻辑严密,首尾呼应)。

材料一 “文明”最初指对知识进步、技术进步、道德进步和社会进步的一种朦胧憧憬。1756年,伏尔泰的《风俗论》被视为世界文化史或文明史的开山之作。伏尔泰主张放弃以往历史中对偶然事件的叙述,而保留其中描写风俗习惯的材料,从而把杂乱无章的东西构成整幅连贯清晰的图画,并“力图从这些事件中整理出人类精神的历史”。在伏尔泰看来,人类精神的历史展现了从蒙昧到启蒙即文明的发展过程,所有民族概莫例外。为此,他不仅叙述了欧洲史,还叙述了中国、印度、波斯和阿拉伯等亚洲民族的历史,其文化史或文明史具有了前所未有的世界视野。伏尔泰借自然规律论证人类生存环境的不断变化:“大海不可能覆盖于阿尔卑斯山和比利牛斯山之上,那样的看法是同万有引力和流体静力学定律相抵触的。”

——摘编自徐浩《西方文明史比较中研究范式的转变》

材料二 “现代化范式”可以追溯到20世纪30年代,蒋廷黻在《中国近代史》一书中说:“近百年的中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机械吗?……”但此后至40年代“革命史范式”占据了史学界的主导地位。20世纪80年代,陈旭麓等历史学家对“革命史范式”的主要线索提出了质疑,“现代化范式”进入复兴时期。以罗荣渠、章开沅为代表明确了“现代化”概念的含义,以现代生产力、经济发展、政治民主、社会进步、国际性整合等综合标志对近一个半世纪的中国大变革给予新的客观定位。这就打破了传统的政治史独霸的地位,兼顾了社会史、经济史、文化史、外交史、科技史、妇女史等领域的研究,还开辟了城市史等新的研究领域。现代化研究的开展,为中国近现代史研究引进了一套比较完整的社会发展指标体系,如“非农业的相对迅速增长,商业化和国际市场联系的日益密切,积极的相对稳定而持续的增长,城市化及与此相应的人口流动,多层次的文化教育的迅速发展,收入分配渐趋协调平衡,组织与技能专业的专业化与分衍;科层化的发展,群众政治参与程度的增进,国民生活水平与生活素质的提升等等。”

——摘编自康华《中国近代史研究的现代化范式》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出伏尔泰历史观的特点,并分析出现这一特点的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪80年代中国史学研究“现代化范式”复兴的原因,并说明其意义。

材料一 20世纪20年代至40年代出现中国民族史撰述高潮,其中王桐龄、吕思勉、林惠祥各自撰写的《中国民族史》是这一时期的代表性著作。这些著作大都以汉族同化、融合其他民族不断壮大为线索考察中国民族的发展历程,认为中华民族发展的前途为各民族趋于汉化一途。1939年,顾颉刚有感于帝国主义利用民族问题分裂中国的阴谋,发表《中华民族是一个》一文,提出"五大民族"一词是中国人作茧自缚,授人以分裂的口实,应该正名“中华民族是一个”,边疆与内地为一体。

——摘编自赵梅春《中华民族“多元一体”理论与中国民族史撰述》

材料二 新中国成立后,党和政府实施民族平等和民族区域自治政策,在全国范围内进行了大规模的少数民族社会历史调查工作,费孝通参与并领导这一工作,于80年代末发表《中华民族的多元一体格局》,指出中华民族作为一个自觉的民族实体,是近百年来中国与西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程所形成的。他深切体会到民族作为人们的共同体,是“代代相传、具有亲切认同感的群体,是强烈的休戚相关、荣辱与共的一体”,由于有共同的语言和经常生活在一起,形成了守望相助的社会关系网络。由此构建了有关中华民族形成、发展的“多元一体”理论。以此为基础,引发了中国民族史的撰述热潮,诸多撰述纷纷以中华民族从多元走向一体为主线考察中华民族的发展历程,中华民族史研究进入了一个新阶段。

——摘编自费孝通《简述我的民族研究经历和思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,简祈20世纪上半叶中国出现民族史撰述高潮的时代背景。运用中国古代史知识,辨析王桐龄、吕思勉等人与顾颉刚的民族观。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析费孝通中华民族"多元一体"理论形成的原因及意义。

材料一 世界现代史大事记(部分)

| 时间 | 事件 |

| 1947年 | 杜鲁门主义出台 |

| 1949年 | 北大西洋公约组织成立 |

| 1955年 | 华沙条约组织成立 |

| 1991年 | 苏联解体 |

| 1993年 | 欧洲联盟成立 |

| 2001年 | 上海合作组织诞生 |

| 2010年 | 中国的经济规模位居世界第二 |

——据人民教育出版社《世界历史》编制

材料二 美苏垄断一切的情况正在发生变化。世界格局将来是三极也好,四极也好,五极也好,苏联总还是多极中的一个,不管它怎么削弱,甚至有几个加盟共和国退出去。所谓多极,中国算一极。中国不要贬低自己,怎么样也算一极。

——邓小平《国际形势和经济问题》

(1)据材料一,简述二战后世界格局演变的主要线索。(2)根据材料二和所学知识,指出推动世界格局多极化的重要力量。

材料一从考古文化遗迹看,4000—5000年前西藏昌都地区就已经存在大型古人类聚落遗址,其中包含着部分川西、滇西北地区原始文化因素和特点,与周边地区的原始文化发生了广泛的联系和交融。唐朝时吐蕃政权不断向周边部族扩张,公元7世纪,吐蕃势力逐渐深入和影响滇西北和西洱河地区,并于唐调露二年在塔城设立神川都督府。在此背景下,佛教沿滇藏茶马古道由吐蕃传入南诏统治地区,并以南诏传统宗教文化为基调,形成了独居特色的阿吒力教、东巴教等等。明初,中央王朝视木氏统治势力为防御和抵抗吐蕃势力的依托而大力扶持,木氏历征战而将统治范围扩大到滇西北、藏东南和川西等广大藏区,并实施大规模的强制性移民政策。清中后期至民国时期,随着改土归流在滇藏川等少数民族聚居地的深入推进和大量汉族移民的迁入,汉文化对少数民族文化的渗透成为主流,其程度与范围远大于少数民族文化的互相交融。

材料二文化遗产廊道理念源自美国20世纪80年代,是日益受到国际遗产保护届关注的保护遗产新思维与新战略。此理念以特定的历史活动、文化事件为线索把众多遗产单体串联成具有重要历史意义的廊道遗产区加以整体保护。滇藏茶马古道上千年悠久的历史积淀了灿烂的文化和丰富的遗产资源。然而,在当今全球化、城镇化和现代化加速发展的背景下,茶马古道及古道上珍贵遗产迅速衰竭,古道在邻近地区被人为割裂,造成古道遗产内在的历史和文化联系性断裂,破坏其文化的整体性。面对滇藏茶马古道令人堪忧的保护现实,文化遗产廊道区域化、整体性保护思想契合了古道保护的内在诉求。

(1)根据材料一并结合所学,阐述滇藏茶马古道下民族交融的条件及特点。

(2)根据材料二并结合所学,简析滇藏茶马古道面临困境的原因,并提出相应的解决措施。