1908年,光绪(38岁)和慈禧(73岁)先后离世,引发了民间的种种猜想。关于光绪死因,有学者整理了如下史料:

材料一

史料1 “清之亡,虽为隆裕(光绪的皇后),而害先帝(光绪),立幼主,授载沣以重器,其祸实归于孝钦(慈禧)也。”

——起居注官恽毓鼎《澄斋日记》

史料2 “十月二十一日,子刻,张仲元、全顺、忠勋请得皇上脉息如丝欲绝。肢冷、气陷。二目上翻。神识已迷。牙关紧闭,势已将脱。谨勉拟生脉散,以尽血忱。人参一钱,麦冬三钱,五味子一钱。水煎灌服。”

——中国第一历史档案馆藏《光绪三十四年皇上脉案(三月二十四日立)》中最后一条

材料二 为了研究光绪的真正死因,一些史学家历时三年,进行《清光绪帝死因专题课题》研究,现节选部分实验过程和数据如下表:

对比实验1 | 结论1 |

| ①光绪尸体(经过科学测定头发中的砷含量比现代人正常砷含量高出2400倍) | |

| ②同时代隆裕皇后的遗骸(经过科学测定光绪帝发砷含量比隆裕皇后高261倍) | |

| ③清代草料官的干尸(经过科学测定光绪帝发砷含量比其高132倍) | |

对比实验2 | 结论2 |

| ④研究者又两次采集光绪棺椁内、墓内和清西陵陵区的环境样品,分析表明,光绪头发中的最高砷含量是其棺椁内物品最高砷含量的83倍,是墓内外环境样品最高砷含量的97倍 | |

对比实验3 | 结论3 |

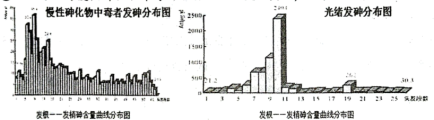

⑤研究者又与慢性砷化物中毒者进行了假设类比实验,观察到如下对比结果 ⑥研究人员对光绪帝衣物进行详细检测后,发现大量砷化合物曾存留于其尸体胃腹部,并由里向外侵蚀衣物 |

——摘编自戴逸《光绪之死》

(1)根据材料一的两则史料,指出其史料价值,并做出合理推断。

(2)根据材料二的实验过程和数据,分别试写实验结论。

结论1

结论2

结论3

2 . 对于历史的发展,研究者力图从不同的角度解释历史,启迪未来。据此,阅读下列材料,回答相关问题。

材料一英国历史学家汤因比通过对人类古往今来诸多文明的研究比较,提出了“挑战——应战”模式来解释文明的起源。他把自然界对人的刺激和人对人的刺激统称为挑战,把人对自然挑战的反应和人对人挑战的反应统称为应战。

费正清认为中国近代史基本上是一部中国对西方作出反应的历史。古代中国相对稳定的传统秩序一直延续到19世纪,此时它遇到了一种截然不同的而且更为强大的文明——西方文明,西方的冲击改变了中国的社会和政治,注入了引起现代化并导致永久性变化的力量。

——李帆《韦伯学说与美国的中国研究》

材料二15~16世纪,欧洲的文艺复兴和宗教改革运动,使人们逐渐摆脱了教会的束缚和控制,推动了欧洲向近代化社会的转变;18世纪的启蒙思想使人们进一步摆脱了封建专制和宗教愚昧的束缚,成为资产阶级革命的思想武器;英法美等国通过资产阶级革命,确立了资产阶级的统治,为资本主义的发展开辟了道路;18世纪中期起,工业革命迅速扩展,大机器生产方式确立,欧美国家相继实现工业化。

19世纪60年代起,洋务派开展了洋务运动,没有使中国走上富强之路;19世纪末20世纪初,中国先后爆发了学习西方政治制度的维新变法运动和辛亥革命,结束了专制制度,但真正的民主共和没有实现;北洋军阀统治时期,爆发了要求民主与科学的新文化运动,解放了人们的思想。

材料三有学者认为:中国近代史的发展呈现出“沉沦”到“上升”的发展过程,中国社会走出了一条“U字”形路线,在近代中国历史的前期,其基本特征是“沉沦”;近代中国历史的后期,基本特征是“上升”。在“沉沦”与“上升”中间有一个过渡期(1901年到1920年),就是“沉沦”的谷底、“上升”的起始时期……但是,正像黑暗过了是光明一样,中国历史发展在谷底时期出现了向上的转机。……从这时候起(注:指1920年前后),中国社会内部发展明显呈现上升趋势,中国人民民族觉醒和阶级觉醒的步伐明显加快了。在这以前,中国社会也有不自觉的反帝反封建斗争,也有改革派的主张和呐喊,但相对于社会的主要发展趋势而言,不占优势;在这以后,帝国主义的侵略还有加重的趋势(如日本侵华),但人民的觉醒,革命力量的奋斗,已经可以扭转“沉沦”,中国社会的积极向上一面已经成为社会发展的主要趋势了。

——以上材料均整理自《关于中国近代史的分期及英“沉沦”与“上升”诸问题》

(1)根据材料一,用“挑战——应战”模式说明1910年前中国思想解放的历程。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出中西近代化过程中的两种不同模式。概括中西方近代化在本质和手段上的相同之处。

(3)根据材料三和所学知识,“过渡期”在政治、经济领域为近代中国社会的“上升”做了怎样的准备?思想领域的代表性事件是什么?有何历史意义?

材料一 著名希腊史学家汉森认为:“雅典的民主政治和现代民主政治一样,具有民主、自由和平等三个基石。”这一结论是很难让人信服的。雅典的民主带有相当强烈的不宽容性。中国学者认为:“这种专政渗透到社会生活的每一个角度,可以调动一切能够调动的力量,在需要的时候,它以绝对真理的面目向少数派和少数意见呼啸着压过去,轰然一声,连呻吟都一并埋在尘土之中。”

——摘编自倪学勇《雅典民主的多元解读》

材料二 我们只须把它们与任何其他古代政体比较一下,便会毫不踌躇地宣称他们具有无可怀疑的优点。

——19世纪上半期英国希腊史专家格罗特

材料三 即使我们此刻所处的时代,已是需要民主政治的时代,我们不能再要有一个皇帝,这是不必再说的。但我们也不该单凭我们当前的时代意见来一笔抹杀历史,认为从有历史以来,便不该有一个皇帝,皇帝总是要不得,一切历史上的政治制度,只要有了一个皇帝,便是坏政治。这正如一个壮年人,不要睡摇篮,便认为睡摇篮是要不得的事。但在婴孩期,让他睡摇篮,未必要不得。

——钱穆《中国历代政治得失前言》

(1)材料一、二中对雅典民主制度的看法有何不同?为什么会形成这种看法的差异?

(2)结合秦朝有关史实论证材料三所述“在婴孩期,让他睡摇篮,未必要不得”的观点。

英国哲学家培根(Francis Bacon,1561—1626)说:“我们当然想看看发明的力量、优点和作用。由此引出了无数变化,以致任何帝国、任何教派、任何星辰对人类事务的力量和影响似乎都不及这些机械性的发现。”英国历史学家李约瑟(Joseph Needham,1900—1995)认为:“技术发明要比科学思想传播的更快更远。 ”

【资料夹】①13世纪初阿拉伯地理学家阿布•菲达所著的《地理志》是首次记载指南针用于航海的阿拉伯文献。②成书于1119年的《萍洲可谈》中写道:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针。”③阿拉伯人蒲寿庚于1241年至1252年在福建泉州任提举市舶,管理本地与海外贸易事务。④英国学者尼坎姆于1190年用拉丁文写的《论自然界的性质》记载:“当水手在海上航行,遇到阴天看不到阳光,或夜间世界笼罩一片黑暗时,不知道其船行方向,便将针与磁石接触。此时针在盘上旋转,当旋转停止时,针就指向北方。”⑤1096—1270年,欧洲十字军进行了八次东征,远达东地中海沿岸地区。⑥据史学家陈垣先生的考据,自924年至1207年,大食正式遣使中国39次。《宋史》载道:“开宝四年(971年)置市舶司于广州,后又于杭、明州置司。凡大食、古逻、阁婆、占城、浡泥、麻逸、三佛齐诸蕃并通贸易。”⑦明代隆庆年间,李豫亨写道:“近年吴越闽广屡遭倭变,倭船尾率用旱针盘以辨海道,获之仿其制,……始多旱针盘。”⑧有学者指出:“中国人从发现磁石指极性到以人造磁针做成罗盘,经历了一千多年的时间酝酿……表示这种技术原创过程的艰辛。而欧洲从对磁石指极性一无所知到12世纪末短时间内一下子跳到直接以水罗盘导航,没有技术原创过程的发展特点,显然是接受外来的现成经验后制造出来的。”

(1)在上面的资料夹中选择可以作为依据的材料,结合所学知识,描述指南针的传播路径。(要求:写出传播路径并用具体材料佐证)

(2)根据材料并结合所学知识,从世界历史的角度简评指南针应用的历史影响。

材料一 英国历史学家尼尔·弗格森在《未曾发生的历史》一书里提到:“假如英国没有出现查理一世与议会的冲突,将会怎样?假如美国没有爆发独立战争,将会怎样?假如英国未曾参加一战,将会怎样?假如希特勒打败苏联,将会怎样?假如苏联赢得冷战,将会怎样?假如没有戈尔巴乔夫,将会怎样?”。尽管对于作为一名严肃的历史学家的弗格森来讲,他自己十分清楚“时光不能倒流,过去的行为无法发生改变。”但他强调“这类对非事实的想象是我们学习的一种重要方式。由于对未来的决断通常建立在对别的可能行为的潜在结果的估量上,因此把我们得到的实际结果与我们或许能得到的结果加以比较,并非没有意义。”弗格森主张“对历史的分析讨论,可以建立在对实际结果的掌握上,也可以建立在具体的人和事当时面临的各种选择和背景上。”

——尼尔·弗格森《未曾发生的历史》

材料二 对这种“反事实”的历史研究和分析方法,很多学者认为这只不过是一种“客厅游戏”。按照这种观点,历史研究中,“假如……将会怎样”这样的问题根本不值一提。卡尔在《历史是什么》一书中提到:“历史是……人们所做过的事情的记录,而不是人们未能做到的事情的记录……史学家关心的是有结果的事情。”

——卡尔《历史是什么》

材料三 对一个事实进行判断时,这个事实应当被实事求是地对待,不应当被加以人和别的想象……为了把不合时宜的假象条件排除在历史之外,历史的必然性一定要被不断地加以重申……该被禁止的……是反历史的和不合逻辑的“假如”。

——克罗齐《哲学、诗歌、历史:论文选集》

材料四 历史学提的问题向来不会是“什么必定会发生”或“什么可能会发生”,只有那些有证据证明发生的事情才是历史学研究的问题……谁也不会要求历史学家思考那些假如情况变化就会发生的事情。

——奥克肖特《经验及其模式》

材料五 历史的“假设”说还只是某种可能性,另外一种研究、分析历史的观点就明确地把某些重大历史事件都归结于一些细小事情上。这就是所谓的还原推论。比如,有人这样看待查理三世的失败:因为少了一颗钉子,马蹄铁丢了;因为少了一块马蹄铁,战马丢了;因为少了一匹战马,骑手丢了;因为少了一名骑手,战斗丢了;因为少了一场战斗,国家丢了;

材料六 罗素认为:“工业制度缘自现代科学,现代科学缘自伽利略,伽利略缘自哥白尼,哥白尼,文艺复兴缘自君士坦丁堡陷落,君士坦丁堡陷落缘自突厥人移民,突厥人移民缘自中亚的干燥。因而,寻求历史原因的根本在于研究水文地理学。”

——罗素《历史理论》

依据材料并结合自己的认识回答问题

(1)请找出上述材料中的三种观点并评价之。

(2)结合所学知识和自身积累的史实,分别对弗格森的观点和还原推论的合理性及不合理性进行评述。

材料一西方历史学家们所写的已知世界的历史,都存在着局限。具有近代意义的世界历史著述出现于西欧文艺复兴时期和稍后的启蒙运动时期。15、16世纪以后随着海上交通的发展,各大陆之间的闭塞状态被打破,大大丰富了人们的地理知识,使人们对世界的认识大为开阔。对神学思想的批判及近代自然科学的发展,又逐步把人们从宗教思想的束搏中解放出来,这些都为西方近代资产阶级历史学家克服前人的某些局限,把世界历史著述推向一个新的阶段创造了条件。但依然存在着缺陷:在总的倾向上,仍然以欧洲尤其是西欧为世界的中心,把欧洲以外的地区视为陪衬。20世纪初期,对资本主义前景黯淡的忧虑动摇了西方史学家的“欧洲中心论”,他们以新的眼光对待欧洲以外的文明。

——《历史的整体性与世界性认识----西方史学家历史观念的一-个共同趋向》

材料二中国学者直到鸦片战争前后才把视野扩大到整个世界。鸦片战争前夕,林则徐主持编译《四洲志》,后魏源又完成《海国图志》,系统地介绍了世界许多国家的历史、地理、政治、经济等。不过两书的作者都没有摆脱中国传统的史学观念。魏源以为“万里一朔,莫知中华”。这一传统史观在19世纪后期资产阶级改良派和革命派历史学家的笔下开始发生变化。他们对中国中心论的传统史观提出异议,力斥“中华外夷”乃千年之谬论,力求从外国.的治乱兴衰中找到强国的途径。

——《吴于廑文选》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方史学家在研究世界史时发生的变化,并分析引起这些变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近代中国与西方相比,历史观的变化有何异同,并说明这一时期中国历史观的变化所产生的影响。

材料一: 牧野洋洋,檀车煌煌,驷騵彭彭。维师尚父,时维鹰扬。——《诗经·大雅·大明》

材料二:上图是西周的青铜利簋,高28厘米,1976年出土于陕西省临潼县零口,现在藏中国历史博物馆。这件利簋的内底就镌刻着周武王在讨伐商纣王之前占卦问神的铭文,共32字。

材料三:武王克商是“上古三代”历史上的一件大事,由于史料记载不甚清晰,武王克商的年代长期不能确定。两千多年来,中外学者根据各自对文献和西周历法的理解,形成了数十种看法,最早的克商之年为公元前1130年,最晚的为公元前1018年,……近年来,专家们对周人的都城进行考古研究,确定克商之年应在公元前1050年至公元前1020年之间,前后差距缩短至30年。专家们又通过现代天文学方法回推克商时关于天象的记载,得到公元前1046年、公元前1044年、公元前1027年三个克商年的方案。其中公元前1046年与文献、金文历谱等记载大致符合,因此被认定为首推的武王克商之年。

——《教材》

(1)属于文字史料的是材料_______,属于实物史料的是材料_______。

(2)上述三则材料中,史料价值最高的是材料__________________。

(3)史学家王国维把材料一和材料二结合起来研究的研究历史方法命名为________。

(4)在通过传统的史学研究方法,都无法对相关史实获得确凿年代的情况下,还可运用哪些新的研究方法取得突破?

材料一 著名希腊史学家汉森认为:“雅典的民主政治和现代民主政治一样,具有民主、自由和平等三个基石。”这一结论是很难让人信服的。……雅典的民主带有相当强烈的不宽容性。中国学者对此进行的剖析可谓是入木三分:“这种专政渗透到社会生活的每一个角度,可以调动一切能够调动的力量,在需要的时候,它以绝对真理的面目向少数派和少数意见呼啸着压过去,轰然一声,连呻吟都一并埋在尘土之中。”

——倪学勇《雅典民主的多元解读》

材料二 我们只需把它们与任何其他古代政体比较一下,便会毫不踌躇地宣称它们具有无可怀疑的优点

——19世纪上半期英国希腊史专家格罗特

请回答:

(1)材料一中,作者对汉森的说法持怎样的态度?说明理由。

(2)两则材料对雅典的民主制度的看法有何不同?为何会形成这种差异?

材料在许多人看来,中国的“开放政策”不象中国式的政策,不符合中国的历史和传统。事实并非如此。在唐朝(公元六一八年~一九零七年),当时中国的首都还在长安(今天的西安),中国号称有多达一万名外国人,这个大帝国的繁华首都里能看到各国的男女专家、艺术家、商人、学者等等.随着最后一个朝代清政府的衰败,孤立主义、闭关自守、排外主义的倾向日趋严重。中国的革命运动从来都不是内向的。它向中国境外,向海外一一向日本、美国、法国、德国和俄国汲取各种思想和启示。

正如历史学家李锐所指出的,这就是毛泽东和邓小平的不同态度。毛“对西方不感兴趣”;他的社会比较封闭,更符合前清的传统。邓则相反,他如饥似渴地寻求新思想,对中国从西方获得的新东西非常感兴趣。

——索尔兹伯里《长征——前所未闻的故事》

(1)唐朝的开放政策有什么历史意义

(2)用史实说明“中国的革命运动从来都不是内向的”。

(3)简要评论“邓小平‘对中国从西方获得的新东西非常感兴趣’”

(4)综上,你能得出什么结论?

材料一 武昌首义发生时,孙中山因为遭到清政府的追捕,确实身处海外,没有直接领导这次起义。但这场革命是在孙中山和他领导的政党的巨大思想影响下发生的。孙中山的革命活动大大激励了人们的斗志。因此,人们把孙中山看作革命的象征。他一回国,立刻被独立各省推举为临时大总统,这当然不是偶然的。 ——《北京日报》

材料二 第一章“总纲”规定:中华民国之主权属于国民全体。

第二章“人民”规定:中华民国人民一律平等……人民得享有人身……信仰等自由。

第三、四、五、六章规定:参议院行使立法权;临时大总统及国务员行使行政权;司法权由法院独立行使。 ——《中华民国临时约法》

材料三 下面是新华网曾刊出的两则文章节选:

一个世纪过去了,辛亥革命的火种穿越百年,世代传承,续写民族富强繁荣的辉煌!我们纪念辛亥革命100周年,用百年锐于千载,百年成就未来来形容也不为过。

——2011年12月15日对明清史学家、北大历史系教授王天有的访谈

如果去掉人们人为地附加于这一重大历史事件上的意识形态光环,辛亥革命是很悲哀的……辛亥革命的意义没那么大,辛亥革命也不像我们想象的那么美好。

——2011年12月15日对历史学家、满清学者萧功秦的访谈

材料四 凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满而至……

凡革命以前,满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认赔还之责,不变更其条件……

凡革命以前满清政府所让与各国国家或各国个人种种权利,民国政府亦照旧尊重之……

——孙中山《对外宣言书》

材料五 “这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败,比前清更甚,人民困苦,日甚一日,……俄国虽迟我革命,而已成功;我虽早六年革命,而仍失败。”

——1924年1月 孙中山《国民党改组问题》

请回答:

(1)根据材料一结合史实说明“这场革命是在孙中山的影响下发生的”。

(2)材料二体现了资产阶级的哪些民主原则?

(3)你认为材料三中这两位历史学家对辛亥革命的评价是否矛盾?为什么?

(4)有评论认为辛亥革命在耸立起彪炳千秋的丰碑的同时,也留下了启迪后人的明鉴。根据材料四和所学知识,分析辛亥革命的不足及其原因。

(5)针对材料五中“我虽早六年革命,而仍失败。”的局面,孙中山有何重大理论创新和政治举措?