材料 1980年,吐鲁番文管所在清理柏孜克里克石窟垃圾时,发现了来自杭州金铺广告文书,广告词表述:“□口家打造南柜佛金、诸般金箔,见住杭州泰和楼大街南,坐西面东开铺,口口辨认,不误主顾使用”。文书上还清晰留有方形折痕。这说明它们当年真正的用途就是作为金箔的包装纸,旧称“裹贴”。在给这批文书进行断代时,出现的“官巷”和“泰和楼”等地名起到了很大的作用。南宋吴自牧《梦粱录》记载,杭州“常庆坊东北有太和楼桥”。太、泰相通,可见这里说的就是吐鲁番文书里的泰和楼。《梦粱录》还提道:“(杭州)自五间楼北至官巷南,街两行多是金银、盐钞引交易铺。”情况完全符合广告词中徐家金铺的位置。另外,周密《武林旧事》里也有关于太和楼的记述。然而,南宋并不使用“杭州”这个地名。宋高宗将杭州升为“临安府”后,一直到元世祖忽必烈至元十五年(1278)元朝才又设“杭州路总管府"。元军入临安没有动用武力,它的城市格局在短期内没有大的变化,太和楼这些昔日的地标建筑应该依旧无恙。由此,基本可以肯定,柏孜克里克石窟的裹贴都属于元朝产品。

--摘编自《国家人文历史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明作者判断裹贴是元朝产品的依据。(2)根据材料并结合所学知识,简析杭州的裹贴出现在吐鲁番的原因。

材料一 四像砖、画像石是贵族官僚营建墓室的装饰品,西汉中期到东汉晚期是画像砖的繁荣期。画像砖、画像石分布的地区很广。从现已发掘的情况看,以黄河下游为中心,北到北京,南到云南,东到山东,西到四川雅安。据不完全统计,全国出土汉画像砖、画像石有数万之巨。画像砖、画像石画面内容概括起来主要有:表现墓主身份和经历的车骑出行、属吏、谒见、幕府、尊贤敬老、讲学传经等;墓主庄园、手工作坊的劳动景况;墓主日常生活方面等;表现当时社会生活和民俗的场景,表现商业集市活动的情况。其它还有神话故事、历史故事、祥瑞事物等。

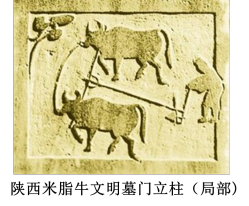

汉代广泛使用铁制工具.创造并推广了“耦犁”,使粮食亩产成倍增长。可是在史籍上关于“耦犁”的记载只有“二牛三人”四字。陕西米脂东汉画像石“牛耕图”中,再现了这种二牛抬杠式的耕作方法,使今人对“耦犁”一目了然。

——摘编自《论汉代画像砖(石)文献的史料价值》等

材料二 汉代农耕画像石的生产呈现出地域化的特点,每个地区的农耕图像又具有模式化的生产特点,这种模式化主要体现在画像石农耕题材“母本”的相同,农耕图所依附的建筑构件载体相同。相比于鲁、苏两地,陕北出土的汉画像农耕图模式化特征最为明显。……汉画像农耕图无意于展现汉代农耕、纺织技术,更谈不上传播汉代农耕、纺织等生产技术,而是画像石生产者(主要代替孝子)通过一系列象征性、符号化的农耕、纺织图像,来满足逝者在彼世的衣食需求,从而达到所谓的孝道,并祈求子孙后代能够绵延不绝、生生不息。

——摘编自解树明《汉代农耕画像石模式化生产与意义表达》

(2)根据材料一、二,指出汉代画像砖、画像石作为史料的价值。

材料 北宋初年四川有王小波、李顺的斗争,与南宋初年钟相、杨幺的斗争遥相对偶,皆可助阶级斗争说张目者。此二事,《宋史》及《宋会要》皆有记载,惟其特质,即“均贫富”之理论与举动,二书皆绝不泄露。幸有北宋王辟之《渑水燕谈录》、南宋陈均《皇朝编年备要》等私史所记,尚足补其缺。以此二事例之,有裨于阶级斗争说之史实,为正史所隐,而不幸野史无传,遂以湮没者,当复何限?

此二事中,前者尤为重要,以其在中国民众暴动史中,创一新旗帜,辟一新道路,而后者实踵其武。合观史书记载,小波等之所为有可注意者三事:一者,诛杀贪官污吏。二者,借收资产阶级脧榨之所积,而不绝其生路,此真所谓仁至义尽者也。三者,以借收所得,大赈贫穷。在官书观之,彼等则为杀人放火之盗匪矣。从官报中寻官敌之真相,自来等于缘木求鱼,读史者不可不察也。

——摘编自张荫麟《张荫麟文集》

(1)张荫麟认为官方史书和私史对北宋初年王小波、李顺斗争的叙述有何不同?(2)简析张荫麟的历史观和治史方法。

材料 西瓜起源于非洲。924年,契丹军队攻取西州回鹘后,西瓜种子被带回上京进行种植。1143年,南宋使臣洪皓从金国带回了西瓜种子进行试种。元代,西瓜在中国北方已经形成规模化种植,并且成为瓜农创收的重要经济作物。东南的江淮、闽浙地区也开始大范围推广栽培。明代,西瓜栽培技术更加成熟,品种资源也日益丰富,种植面积和规模都显著增加。情代的西瓜生产盛极一时,达到中国传统社会的顶峰。外洋品种的引进也进一步强化了中国西瓜种质资源的多样性。

关于西瓜的栽培技术,农书及许多地方志中都有详细记载。西瓜的生育期较短,又比较适宜进行间作套种,可以有效提高土地利用率,显著增加单位面积产量,历代瓜农不断总结和提高栽培技术经验,培育和推广优良品种。西瓜除直接生食之外,人们还把西瓜渍以糖;也可以用西瓜皮做成凉拌小菜;瓜子经过曝晒、炒制能够加工为荐茶佳品。西瓜不只具有食用、药用意义,它还可以被加工成玲珑可爱的工艺品,同中国传统节日风俗实现融合。

——摘编自刘启振《西瓜在中国的引种、传播和本土化》

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国历史上种植利用西瓜的特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明西瓜在中国广泛种植的作用。

材料一 汉唐时期,有记载的研究《论语》专著约百部。而两宋时期有250余部。《论语》是北宋文人必读经典之一。深受重视。他们虔心研治儒学,成就了北宋《论语》注疏的辉煌局面。两宋对于《论语》的注解。不再局限于此前的章句、训诂、名物等。而 开始注重对其义理的阐发与分析。都体现出诠释义理的深度。代表作有程颐《论语解》、朱熹《论语集注》及陆九渊《白鹿洞书院《论语》讲义》等。《论语》学的发展蔚为壮观。

——摘编自刘亚楠《“半部〈论语)治天下”的流传研究》

材料二 4世纪后期。《论语》传入日本。7世纪。日本最早的宪法中多条目直接出自 于《论语》。大化改新时的教育机构中《论语》被定为必修书目。《万叶集》《源氏物语》 等作品均引用了《论语》的话语。9世纪。祭拜孔子与孔庙合法化,宫廷首开“论语讲 筵”。18世纪,朱子学在日本取得官学独尊地位。政府和民间初等教育都以《论语》为教 材。近代日本企业家利用儒家伦理。为其追求利润找到合理的理论依据。从17世纪开始 《论语》等中国儒家经典传入欧洲。中国儒家不依靠宗教力量、以伦理道德支撑社会发展 的思想体系,成为欧洲思想家们学习的对象。其中伏尔泰尤其引人瞩目,他认为中国“在 伦理道德和治国理政方面,堪称首屈一指”。20世纪80年代以来,西方对《论语》译介 与研究兴盛,译本越来越多。“己所不欲。勿施于人”的理念被联合国教科文组织列为全球治理的基本原则之一。《论语》也在当时成为世界第二大畅销出版物。

——摘编自馆冈邦雄《<论语>在日本的传播与影响》、许倬云《历史大脉络》

(1)依据材料一,概括宋朝《论语》研究的特点,结合所学分析原因。(2)依据材料二,简述《论语》对外传播的影响。

材料 中国古代称书店为书肆,兼具卖书与刻书两种职能。东汉时期,随着太学兴建及各地私学兴起,都城洛阳的书肆日渐增多,图书复制主要依靠手抄传承。唐朝时期,图书业“写本时代”达到黄金时期,同时,雕版印刷术也开始在民间图书市场逐渐应用。刻书的内容以民间需要的日历、医书、韵书等为主。书肆也在原有基础上继续发展,形成规模较大的,书肆中心。

宋朝时期,书肆主人以刻印书籍为职业,以图书流通为手段,以营利为目的,拥有许多写工、刻工和印工,且不断创新。宋代严格控制书籍出口,但是屡禁不止,辽、夏、金也因此翻译与翻印了大量汉文书籍。明代为了推行政令,进行统治,政府的法令和记载典章制度的书籍成为当时最重要的出版物。诸多书肆为了营利目的,投入大量人力、财力印刷当时畅销图书,图书装帧华丽、刊印数量较大,特别是文学类图书,以翻刻宋版文集为时尚元素,各种各样的文学选本大量刊印发行。

——摘编自袁红军《古代书肆发展考略》

(1)根据材料并结合所学知识,简析中国古代书肆发展的原因。(2)根据材料并结合所学知识,从文化角度概括中国古代书肆发展的意义。

材料 礼仪制度是华夏文明的特征之一。在上古时期,封国之间公、侯、伯、子、男;贵族之间公、卿、大夫、士等的社会资源配备,包括宫室、车旗、舆服、器用之类都按照所谓的“命”来安排。《天子建州》记载,周王室派周公阅到鲁国使聘,鲁国招待之物中熬稻、熬黍象征着文治,虎形盐巴则意味着武功……每当新的统治集团夺取政权之后,便着手礼乐制度建设,历代都有所谓“议礼”,即通过礼制大讨论,制定符合本朝的礼乐大典……儒家被尊为中国古代社会的官方意识形态之后,其“尊尊亲亲”的根本特点也转化为中国传统社会的运作法则。唐代的刑书有律、令、格、式四种,其中的“令”就是“尊卑贵贱之等数,国家之制度”。中国古代的礼仪制度的行用范围不限于中国本土,当礼仪制度在中国本土出现缺失时,“礼失而求诸野”,在东亚文化圈的其他地区还可见到中国传统古礼的遗踪,比如朝鲜半岛、日本部分地区还保留有冠礼,东南亚部分地区还保留藉田礼,等等。

——摘编自柳诒辉《中国礼俗史发凡》

(1)根据材料,概括中国古代礼仪制度的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析中国古代礼仪制度特点的成因。

材料一 故家五亩宅,百亩田,务其业而勿夺其时,所以富之也。

量地而立国,计利而蓄民,度人力而授事……利足以生民。

足国之道,节用裕民,而善臧其余。

望时而待之,孰与应时而使之!

——摘编整理自《荀子》

材料二 《国语》记载:“夫民之大事在农,上帝之粢(音zi,古代供祭祀的谷物)盛于是乎出,民之蕃庶(人口)于是乎生,事之供给于是乎在,和协辑睦于是乎兴,财用蕃殖(财物增长)于是乎始,敦庬纯固(强大国力,庬,音mang)于是乎成”。农家学派强调抓住农业生产的一些基本要素,即人力、气候、土壤和地形。为此他们经常劝告统治者:“得时之稼兴,失时之稼约”。“得时之稼,其臭(音xiu)香,其味甘,其气章,百日食之,耳目聪明,心意睿智,四位变强,凶气不入,身无苛殃”。

——摘编自唐任伍、孟娜《先秦农家学派的民生观》

(1)根据材料一,概括荀子的重农思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,从农业地位和民生角度分析先秦时期重视农业的理由。

材料 宋代笔记中存有大量记载吐蕃与宋王朝之间最重要的贸易即"茶马互市"的内容。如关于“茶马互市”的交易商品,宋代笔记明确记载当时主要以蜀地的名山茶与吐蕃进行交易,“雅州名山茶为羌人贵重,可令熙河兰湟路以名山茶易马,恪遵神考之训,不得他用”。关于战马,宋代笔记明确记载北宋的战马主要来自与西部吐蕃的茶马贸易,有宋一代,西部吐蕃地区一直为宋朝战马的主要供应地,并专门在秦州设置茶马司分管茶马贸易。除茶马贸易之外,西部吐蕃地区的大量土特产也纷纷进入内地,“秦风一路与西蕃诸国连接,蕃中货物四流,而归于我者不知几百千万”,大量民族市场应运而生。宋朝还特地在陕西为吐蕃设置驿站,“置陕西州县特置驿,谓之哨家位,岁贡奉不绝”。此外,宋代笔记中吐蕃经济文献还提供了从经济方面解读宋朝与吐蕃熙河之役的重要参考资料。

——摘编自齐德舜《宋代笔记吐蕃经济文献研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋朝与吐蕃关系的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,简析宋朝与吐蕃交往的经济意义。

材料 鲤鱼作为一种经济资源,其分布和食用价值在先秦时期已经为人所熟知。《诗经·陈风·衡门》一诗中对鲤鱼的记载,将其视为美味的代表:“岂其食鱼,必河之鲂?岂其娶妻,必齐之姜?岂其食鱼,必河之鲤?岂其娶妻,必宋之子?”此后历代不断有对鲤鱼烹制方法的记载。除了直接食用之外,黄河鲤鱼也进入各类中医文献中,大量药方将鲤鱼肉、眼、鳞、鳔、尾等入药,作为治疗各种疾病的药物。鲤鱼在中华文化中有自己的独特地位。蔡邕最早在词中创造出鲤鱼传书的典故,鲤鱼作为书信代名词的记载,在后来的历史时期延续,并逐渐普遍化。在中国的博物学传统中,往往将鲤鱼的这种象征意义归入到“灵异”之类的文献中,最令人印象深刻的,则是《太平广记》中记述的鲤鱼跳龙门的典故和传说。李白在《赠崔侍郎·其一》中也称:“黄河二尺鲤,本在孟津居。点额不成龙,归来伴凡鱼。”因“鲤”“李”二字同音,李唐统治者们对此颇为在意,一度禁捕鲤鱼。鲤鱼成为祥瑞,自唐以后已经基本定型。

——摘编自武强《历史地理变迁语境下的黄河鲤鱼研究》

(1)根据材料,概括鲤鱼在中国古代的主要价值。

(2)根据材料并结合所学知识,分析鲤鱼在中华文化中独特地位形成的原因。