材料 在梁启超的历史著作《读史的方法》中记载:“无论研究何种学问,都要有目的,历史的目的在将过去的真事实予以新意义或新价值,以供现代人活动之资鉴。再把这个目的分段细细解释,必定要先有真事实。已经沉没了的实事,应该重新寻出,此类事实,愈古愈多,譬如,做罗马史的人,专靠书本上的记载,所以记载的事情有许多靠不住的,后来罗马发现很多古代的遗迹实物,然后罗马史的真相才能逐渐明白。有许多事实,从前人记错了,我们不特不可蛮从,而且应该改正,此类事实,古代史固然不少,近代史尤其多。有许多向来史家有不大注意的材料,我们应当特别注意它,例如,诗歌的搜集,故事的采访,可因以获得许多带历史成分的材料,前人不甚注意,现在北京大学有人在那里研究了。有许多历史上的事情,原来是一件件的分开着,看不出什么道理,若是一件件的排比起来,意义就很大了,我们研究历史,要把许多似乎很不要紧的事情联合起来,加以研究。许多历史上的事情,顺看、平看似无意义,亦没有什么结果,但是细细的把长时间的历史通盘联络起来,就有意义、有结果了。”

——据梁启超《读史的方法》

(1)根据材料,概括指出梁启超关于研究史实的方法。(2)根据材料与所学知识,指出史料的类型有哪些并举例说明。

材料 重商主义也被称作“工商业本位”,它既是近代的一种经济理论又是政策体系。早在14世纪初,英国就禁止输出任何货币或银锭并且保护本国贸易船只和国内纺织业,亨利七世(1485—1509年在位)时大力推行重商主义。在这时期,英国经历了中世纪以来首次人口快速增长、价格革命、农业革命、宗教改革及工商业扩张等一系列具有划时代意义的重大历史事件。国民财富的构成及其分配开始重组,经济形式从自然经济向商业经济转变。新兴乡绅及工商业资产阶级逐步积累了强大的经济力量,要求国家统一,并开始向旧贵族的经济政治特权发起挑战。英法百年战争和亨利八世宗教改革之后,以王权的胜利和民族国家的形成为标志,英国首先在拉丁世界的区域政治体系中确立了绝对主义的新型君主制。因此,王室财政开支迅速增加。如何使国家的预算最终保持平衡是新兴君主国面临的一个挑战。因此,以王权为代表的新兴民族国家与新兴经济和社会力量达成一致,重商主义应运而生。伊丽莎白一世时期(1558年——1603年在位),海外贸易商人与王室政府联手,众多的特许贸易公司应运而生,正是在此时,英国向海外扩张的海洋战略产生了。对海外贸易市场的开拓不仅推动了英国社会经济的发展,而且增强了英国的海上力量,使英国从一个海洋小国、弱国一跃而成为欧洲乃至世界海洋大国。直到1588年英西海战,西班牙无敌舰队覆灭,英国对西班牙商业霸权的挑战取得了决定性胜利。从此,英国加速迈向成为海洋强国和海外贸易大国的道路。

——摘编自姜娣《浅析近代早期英国的重商主义》

(1)根据材料并结合所学知识,概括近代早期英国重商主义兴起的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析近代早期英国重商主义兴起的影响。

材料一 “周制,步百为亩,亩百给一夫,商鞅佐秦,以为地利不尽,更以二百四十步为亩,官亩给一夫”。商鞅变法鼓励小家庭制,使每家只有“一男”,这使当时农民平时家家为农,每户人口少而耕地面积增,从而实现“开阡陌封疆(打破三代以来的旧田界而建立一种新田界),而赋税平”。

——根据《史记》《新唐书》整理

材料二 485年十月,冯太后颁布均田诏令“通过均田劝课农桑,建立富民的根本”。均田从“方割”(把土地划分成一块块,按人口分给无地或少地的百姓)京畿及京城国有土地开始。486年初,针对北魏“惟立宗主督护,所以民多隐冒,五十、三十家方为一户”,内秘书令李冲上疏,首倡实行租调制和检查户口、征派赋役的三长制。御前会议讨论时,三长制遭多人反对。李冲说:“趁课调期间实行新制,让百姓知道赋税公平了,他们既能理解,又得到好处,实行起来就容易了。”冯太后倾听和比较了两种完全对立的意见后,果断地在二月下诏,迅速推行三长制和租调制,以配套刚推行的均田制。

——摘编自白寿彝主编《国通史》

(1)根据材料一、二、比较商鞅开阡陌和北魏实施均田制在目的方面的异同。(2)根据材料并结合所学知识,分析北魏及时实行三长制的意义。

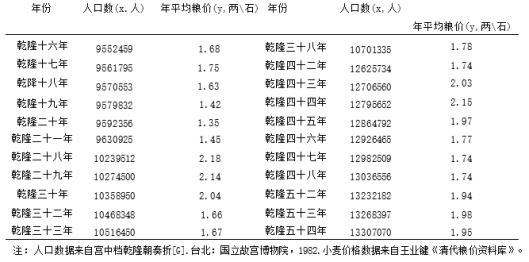

材料一 乾隆部分时期山西人口总数及小麦年平均价格

——摘自吴宾、党晓虹《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料二 至乾隆时期基本形成了一些“因灾禁酒”的共识,乾隆帝说:“与其禁于已饥之后,节省于临时,孰若禁于未饥之先,积贮于平日,今即一州一邑而计之,岁耗谷米,少者万余石,多者数万石不等。则禁止之后,通计五省所存之谷,已千余万石矣。”

——摘自崔思朋、仲伟民《清代禁酒与粮食问题》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明清朝出现上述现象的时代背景。(2)分别阐述材料一、二对研究“乾隆时期人口与粮食安全”的价值。

(3)除上述材料之外,全面研究“乾隆时期人口与粮食安全”问题还可补充哪些类型的史料?

材料 从1840年到1930年前后,华工出国迎来高潮。19世纪,随着欧洲各国相继宣布禁止贩奴,美洲等迁入地的迁移“拉力”也大为增强。当时的中国,人口压迫已使广大劳动人民生活窘迫,列强侵略又导致大批农民和手工业者破产。对于闽粤沿海人民来说,出国谋生成为唯一选择。于是,迁出地的“推力”也明显增强。

出国华工有两种,一种是“契约华工”,另一种是“赊欠单工”。前者指应募到海外做工并与招募者订有契约的出国华工,但契约规定在实际中从未真正兑现过。后者指赊欠船票旅费的出国华工,虽有“自由出洋”名义,但出国后往往被当作奴隶看待。据统计,1845-1920年间,出国华工约千万人次,但出国者并非都能到达迁入地,仅海上死亡率一项,就已令人膛目。出国后,他们遍及世界诸大洲,以东南亚地区为主要迁入地。

——摘编自朱国宏《中国人口的国际迁移之历史考察》

(1)根据材料并结合所学知识,分析中国近代华工出国的历史原因。(2)根据材料并结合所学知识,概括中国近代华工出国的特点。

材料一 图为1936年《儿童杂志》刊载的《谈谈鸦片战争》的会话摘编。

| (大聪——哥哥,省立中学学生) (小敏——弟弟,育才小学学生) 小敏:哥哥,我要问“鸦片战争”是怎样一回事? 大聪:清朝的时候,鸦片运来得越来越多,现银流出也就跟着多了,好几个皇帝都下过禁烟的命令。 小敏:那么,怎么会同英国人打起来的呢? 大聪:皇帝叫林则徐到广东查禁鸦片,但英国商人不服从禁烟命令,不怪自己不好,反去求印度总督来救援。 小敏:林则徐就吃了败仗? 大聪:不!打了胜仗,可后来英兵攻打浙江,破定海,封镇宁波,进逼天津,清朝皇帝不中用,怪林则徐闹出乱子来,把他革职,叫琦善去和英人议和。琦善这个人不会办事,英兵就再打进吴淞,进逼南京。清朝皇帝就和他们订立了一个丧权辱国的《南京条约》。 小敏:…… |

材料二 研究中国近代史有两个基本点:一是以“近代性”(科学与民主)区分近代史与晚清史;二是把中国近代史当作世界史,这两个点是我们看历史的“眼睛”,它是立体的、全方位的“眼睛”。

——摘编自刘泽华主编《中国政治思想通史》

(1)大聪的讲述,会让小敏对“鸦片战争”形成怎样的认识?(2)你认为应如何书写“鸦片战争”?说明理由。

材料一 1921年,苏俄反帝斗争基本结束,国内和平基本实现,以列宁为代表的俄共根据当时国内政治、经济、文化的具体实际,积极对战时共产主义政策进行反思,并在俄国共产党第十次代表大会上确立实施新经济政策。该政策废除了余粮收集制,改为缴纳粮食税,并允许农民可以用剩余的粮食在社会进行交换及流转,甚至可以发展小商品经济。但为了防止农民的盲目性,国家必须加以控制。此外,列宁还强调布尔什维克在保障农村文化发展不走入歧途的同时,还要以农民喜闻乐见的形式吸引他们积极进行文化知识的学习。

——摘编自唐广虎《列宁新经济政策内容及启示研究》

材料二 斯大林掌权后,于1929年结束列宁的新经济政策,开始大规模的社会主义改造。虽然其建立的社会主义饱受诟病,与马克思、恩格斯以及列宁设想的社会主义社会也相去甚远,但任何人不能否认他建成的的确是一种社会主义社会:消灭了生产资料私有制,实现了计划经济即国家对经济的自觉管理,实行了按劳分配,在政治上普通工人农民当家作主。斯大林建成的社会主义并不理想,但符合国情,在这一模式下,苏联与同一时期西方资本主义国家的发展形成了鲜明对照。

——摘编自安启念《唯物史观视野下的苏联模式》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述苏俄新经济政策出台的背景并概括其特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简要评价苏联模式。

材料一 埃及降水非常少,但因为尼罗河,这个地方很早就有了农业,很早就出现了文明。尼罗河在埃及境内有1200多千米,埃及人把尼罗河周围的土地称为黑土地,与周边沙漠的红土地相区分。尼罗河不仅给埃及提供了充足的水源,还为埃及提供了交通、通信以及食物来源。尼罗河在每年7月开始泛滥,9月达到高峰,尼罗河的泛滥使埃及进行耕种的肥料有了保证。因为尼罗河,古埃及的历法把一年分为三季,分别是7-10月的泛滥期,11月到次年2月的生长期,3—6月的干旱期,这与尼罗河的涨落是完全吻合的。尼罗河中的鸟类、鱼类,还有其他动物,是埃及人非常重要的食物来源,也是埃及文明发展的物质基础。

——摘编自晏绍祥《世界文明的摇篮:古代两河流域和埃及文明》

材料二 在古埃及固有的文化传统中,象形文字的产生与发展颇具代表性。古埃及的象形文字既不像两河流域的楔形文字那样可以为几个不同民族的语言所利用,又与古代中国的象形文字的演变不同,它仅仅为古代埃及民族所利用。古埃及的象形文字从公元前4000年代后半叶开始出现,是世界上最古老的文字之一,一直使用到公元4世纪末,大约流行了三四千年之久。虽然在这几千年中,象形文字的语法和词汇变化相当大,特别是在罗马统治时期的埃及语言,较之法老时期,很少相似,但是象形文字的传统却得以保存下来。

——摘编自刘文鹏、令狐若明《论古埃及文明的特性》

(1)根据材料一,分析尼罗河对古代埃及文明的影响。(2)根据材料二,指出古代埃及象形文字发展的特点。

经济学家眼中的凡尔赛和约

约翰·梅纳德·凯恩斯是20世纪英国著名经济学家,他在《(凡尔赛和约)的经济后果》中阐述了修正凡尔赛和约的设想

◆我们通过提议设立自由贸易同盟,可以挽回在组织和经济效率方面的部分损失,这些损失是大战之后出现的无数新的政治划界以及成立的许多民族主义政权所造成的,他们的特征无不是贪婪而猜忌、缺乏经验而又在经济上存在诸多的缺陷。

◆协约国内部债务问题与欧洲各协约国在赔款问题上热烈的大众情绪是紧紧结合在一起的。此种情绪的基础,并不是建立在对德国实际上能够支付多少赔款的合理计算之上,而是建立在如果德国不能这样支付赔款,对自身所处的不堪忍受的财务困境深切的认知之上。

◆要想在没有外力的帮助之下,欧洲重整山河,其势难如登天。因此,我衷心拥护在法、德、英及美国等很多地区所倡议的某种形式或方式下进行国际贷款。在这样的计划之下,无论怎样分配偿还贷款的最后责任,美国都势必要担负起贷款主要来源这一重担。

◆如果还是不能重新启动与俄国的贸易,那么,1920-1921年间的小麦必将非常缺,价格会变得极为高昂(除非这两年所有季节都取得大丰收)。所以说,最近协约国宣布的对俄国进行封锁的行动是非常愚蠢和短视的;我们与其说是在封锁俄国,倒不如说是在封锁我们自己。

——据[英]凯恩斯《〈凡尔赛和约〉的经济后果》(1919年12月)

(1)根据凯恩斯“修正凡尔赛和约”的设想,分析一战后欧洲社会发展存在哪些隐患。(2)凯恩斯“修正凡尔赛和约”的设想在当时能否实现,请说明理由。

材料 1908年,旅京山东人士受危机意识和乡缘观念的驱使,创办了《山东杂志》。其发刊词指出:“《山东杂志》何为而作也?乃为东人筹生活之计、自全之策,而广集事汇、兼为论说,偏陲之父老子弟,使易其积习,以免于危亡也。”杂志由山东同乡集股经营,初次召集时,“大众非常踊跃,认百股者三人,其余十股至五十股不等,约计已集约在千股以上”。杂志在山东省内的东牟公学、济宁公立阅报所以及各府中学堂等地广设代派处,还采取“代销杂志十份以上者酌提一成”等办法促销。杂志的载文分为十类,即论说、朝政、学务、民风、吏治、实业、交涉、要闻、轶事、杂录。杂志以大量篇幅介绍近代社会政治学说,对列强瓜分中国的活动、野心和手段进行揭露,对清廷的吏治腐败和对内昏庸、对外出卖国家利权的事实进行批判。

——摘编自孙向群等《开启民智救亡图存——<山东杂志>评述》

(1)据材料并结合所学知识,说明《山东杂志》创办的历史背景。(2)据材料概括《山东杂志》运营的特点,并结合所学知识,简述其时代价值。