材料一 唐太宗说:“中书所出诏赦,颇有意见不同,兼错失而相正以否。元置中书、门下本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事……卿等特须灭私徇公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。”

——摘编自《贞观政要》

材料二 清代自康熙中期至清末,二百余年间之内政、外交、军事、文化、财政等一切机密要务,乃至皇帝与各具奏人的私人交情,密折内都有反映。如此广博、繁杂的密折内容,无疑给皇帝开辟了广泛的情报来源,广其耳目,增其见闻,洞悉庶务,使其虽深居九重大内,却能及时且较真实地了解全国的政治、经济、社会形势,以各地风土人情和各级官员的所作所为,而且使百官互相监视,彼此牵制,故人人心存戒心,惟恐遭人暗中揭发,一般不敢为所欲为,极有利于皇帝个人独裁专制。

——摘编自刘融《清王朝的朱批密折制述论》

(1)根据材料一,概括唐朝三省六部制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清朝奏折制的历史作用。

(3)按照史料价值的不同,可将史料分为一手史料(直接史料或原始材料)和二手史料(间接史料)。一手史料是指当事人、亲历者直接记录或留下的资料和遗物、遗迹等原始资料二手史料是指非当事人提供(包括后人整理)的资料,是运用第一手史料所作的研究及诠释。据此,你认为上述两则材料中哪个史学研究价值更高?为什么?

材料一 1950年10月2日毛泽东就中国向朝鲜派出志愿军的问题给斯大林的电报。

我们决定用志愿军名义派一部分军队至朝鲜境内和美国及其走狗李承晚的军队作战,援助朝鲜同志。我们认为这样做是必要的。因为如果让整个朝鲜被美国人占去了,朝鲜革命力量受到根本的失败,则美国侵略者将更为猖獗,于整个东方都是不利的……

——收录在1987年中共中央文献研究室出版的《建国以来毛泽东文稿》第一册(第539—540页)

(1)史料按时间与价值可分为第一手史料和第二手史料,按获取途径和保存状态可分为实物史料、文献史料和口述史料等。请根据上述两种标准,指出材料一的史料类型。并简要说明这封电报在研究中国出兵朝鲜问题上的史料价值。

材料二 文物是历史的见证。1952年10月14日,上甘岭战役打响,志愿军战士坚守597.9高地1号坑道,在断水断粮14天的情况下,以伤亡254人的代价歼敌1760余人,战至最后全连仅存6人,阵地屹立不失,这面布满381个弹孔的战旗始终飘扬在高地主峰。

(2)阅读材料二,为其撰写一段解说词。(要求:围绕与文物相关的历史事件展开,解说全面,逻辑清晰,表述成文。)

材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写……遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。”

——摘编自《康南海(指康有为)自编年谱》等

材料二 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)分别说明材料一、二论点所依据史料的类型(一手资料或二手资料)。

(2)根据材料一、二,可以确认的史实有哪些?

请将你认为的一手史料写入下框中

材料一 内蒙古和林格尔东汉墓中,有一组叙述墓主生平的出行壁画,其中一幅的配图文字为“举孝廉时”。见下图。

材料二 孔子见老子的故事,频频出现在汉墓的壁画上。山东孝堂山东汉石祠“孔子见老子”的壁画就是代表之一。见下图。

(1)材料一和材料二分别可以印证汉代哪些历史现象?请结合村和所学知识对该历史现象予以简要说明。

(2)同一则史料用于研究不同的对象时,既可能是一手史料,也可能县二手史料。请以材料二的图3壁画为例,论证这个观点。

材料一 九月二日,东京府开中学校,许华士族庶人入学。十九日布告天下,许庶民称姓氏。自中叶以降,唯士人称姓氏,至商工农不许。至是使民自由,天下众庶皆复姓氏。改革以后,渐消藩阀之势,许庶民车……为士民平等之地。

——1898年康有为进呈光绪帝《日本变政考》

材料二 一、广兴会议,万机决于公论:二、上下一心,盛行经纶:三、官式一途以至庶民,各遂其志,人心不倦:四、破旧有之陋习,基于天地之公道:五、求知识于世界,大振皇基。

——译自《五条誓文》(1868年4月6日,明治天皇发表的誓文)

(1)据材料一,指出明治维新的主要措施。结合所学知识分析明治维新对日本社会发展的积极意义。

(2)从产生时间和来源,史料可分为原始史料(一手史料)、间接史料(二手史料)。分别指出上述两则文献史料的类型,并说明二者对研究明治维新的史料价值。

材料一 某学生学习“罗马法体系”一课后,产生了疑问:古罗马的奴隶是否确如书上所说,被“排斥在法律对象之外,不具有任何权利”?为此,他查找了资料,并撰写了如下读书笔记

①奴隶指在罗马社会中不具有自由人身份的人,在法律上被视为物;奴隶的身份可能因出生、受到刑事处罚或在战争中被俘所致;奴隶可以被解放而成为自由人。【1】

②奴隶的释放问题是罗马法中重要的一部分。

③《十二铜表法》中就有相关的条文。【2】

④表明当时即已存在释奴现象。

共和末期至帝制前期,随着罗马版图的扩大,释放奴隶的现象更加普遍。帝国大法官小普林尼的书信中就有释放一大批奴隶的记录。【3】历史学家指出:“在罗马法中很普遍的一个观点是:虽然奴隶制度是一种合法的社会制度,但它是和‘本性’相矛盾的”,有古罗马大法学家就认为:“从民法的观点来看,奴隶是什么也算不得的。但是根据自然法来看便不是这个样子。从后者的观点来看,一切的人都是平等的”。【4】由此看来,……

资料来源

【1】《罗马法词典》

【2】《十二铜表法》第五表第八条、第十一条

【3】《小普林尼关于释放奴隶的书信三封》

【4】科瓦略夫《古代罗马史》

(1)①上述“资料来源”中,哪些为一手史料,哪些为二手史料?请分别写出序号。

②在笔记的第一段中,哪些是对事实的陈述?哪些是该学生的评价?请分别写出序号。

材料二 皇帝的威严、光荣不但依靠兵器,而且必须用法律来巩固。这样,无论在战时或平时,总是可以将国家治理得很好。

——《查士丁尼法典》的序言

“罗马曾三次征服世界,第一次是以武力,第二次是以宗教,第三次则以法律。而第三次征服也许是其中最为和平,最为持久的征服。”

——19世纪的德国资产阶级法学家耶林格

(2)依据材料二并结合所学,概述罗马法的影响。

| 实践学习场所一圆明园 | 实践学习场所二中山堂 | 实践学习场所三北大红楼 | |

| 历史遗址 |  |  |  |

| 简介 | 圆明园位于海淀区中部,始建于清康熙46年,由圆明园、长春园、绮春园三园组成,占地350公顷,有园林风景百余处,是一座大型皇家宫苑。 圆明园遗址公园建成于1988年,仅存园林格局、建筑基址,成为著名的爱国主义教育基地。 | 北京中山堂在中山公园社稷坛北,原名社稷坛“拜殿”。1925年3月12日,孙中山先生病逝北京并在此停灵吊唁公祭。为了纪念这位伟人,1928年,国民政府将“拜殿”正式更名为“中山堂”,2002年中山堂被北京市政府命名为爱国主义教育基地。 | 北京大学红楼位于沙滩北街(今五四大街)29号,是1916年至1952年期间,北京大学的主要校舍所在地之一。整座建筑通体用红砖砌筑,红瓦铺顶,故名“红楼”。1919年五四运动中,红楼和它北面的操场是反帝爱国运动的策源地。 |

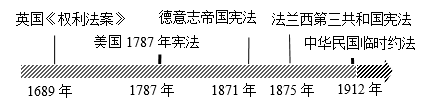

(3)上图反映了怎样的历史发展趋势?任选其中一个法律文件,说明其核心内容及对该国政治制度的影响。

材料 口述历史是一种记录历史的方法,即用录音设备收集当事人或知情者的口头资料,然后与文字档案核对。整理成文字稿。口述历史是通过问答形式进行的,是由叙述者和访谈者(历史工作者)双方进行合作而形成的产物。

很多非常重要的历史事件和历史人物,文献记载语焉不详……也有些只是一面之词,无法反映历史真相。由于种种社会变迁和历史动乱,大量档案文献散佚流失,更是常有的事。口述史可以弥补这方面的不足。口述史使社会底层的百姓、少数裔族群和妇女都有发出自己声音的可能性。这不仅使史学研究的视角产生了根本变化,也使史学研究的广度和深度都大大拓展了。口述史以记录由个人亲述的生活和经验为主,重视从个人的角度来体现对历史事件的记忆和认识。通过口述史料,史学家得以从耳熟能详的历史事件中,发掘出许多以往被忽略的侧面,或者为传统官私方文献遗忘的段落。

——摘编自定宜庄《口述史料的独特价值与史料的整理鉴别》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出口述史料对历史研究的价值。

(2)2021年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战71周年。你作为访谈者,采访一位抗美援朝老兵,请自拟主题,并撰写一份访谈大纲。(要求:大纲中的问题设计合理,符合历史逻辑,条理清晰,言之成理即可)

9 . 罗马法某学生学习“罗马法体系”一课后,产生了疑问:古罗马的奴隶是否确如书上所说,被“摊斥在法律对象之外,不具有任何权利”?为此,他查找了资料,并撰写了如下读书笔记:

①奴隶指在罗马社会中不具有自由人身份的人,在法律上被视为物;奴隶的身份可能因出生、受到刑事处罚或在战争中被俘所致;奴隶可以被解放而成为自由人.【1】

②奴隶的释放问题是罗马法中重要的一部分.

③《十二铜表法》中就有相关的条文.【2】

④表明当时即己存在释奴现象.共和末期至帝制前期,随着罗马版图的扩大,释放奴隶的现象更加普遍.帝国大法官小普林尼的书信中就有释放一大批奴隶的记录.【3】

历史学家指出:“在罗马法中很普遍的一个观点是:虽然奴隶制度是一种合法的社会制度,但它是和‘本性’相矛盾的”,有古罗马大法学家就认为:“从民法的观点来看,奴隶是什么也算不得的.但是根据自然法来看便不是这个样子.从后者的观点来看,一切的人都是平等的”.【4】

由此看来,…

资料来源:

【1】《罗马法词典》

【2】《十二铜表法》第五表第八条、第十一条

【3】《小普林尼关于释放奴隶的书信三封》

【4】科瓦略夫《古代罗马史》

问题:

(1)上述“资料来源”中,哪些为一手史料,哪些为二手史料?

(2)在笔记的第一段中,哪些是对事实的陈述?哪些是该学生的评价?

(3)请你帮助这名学生解释罗马帝国释奴现象普遍存在的原因.

材料一 A悬泉汉简详细记载了公元前39年的一次纠纷。4名粟特使节向敦煌的中国官员上诉,称他们卖的骆驼价钱太低,中国官员支付的是又瘦又黄的骆驼价,而他们的骆驼是又白又肥的骆驼。公元前39年,敦煌官员为这起纠纷下了定论:粟特人已经得到了合理的报偿。

——B王素《悬泉汉简所见康居史料考释》

材料二 “如此不尽人情地对待这些使节,可能是因为汉朝官员一直对粟特人怀恨在心,因为他们和汉朝长久以来的敌人……合作,因此故意少付钱以报复粟特人。”

——C荣新江《中外关系史:新史料与新问题》

注:悬泉汉简出土于甘肃敦煌汉代悬泉置,1987年发掘出35000多件废弃的文书,23000多件有汉字的木简。……大约2000根简有纪年,在公元前111到公元107年之间,这正是军营有人驻扎的时期。

材料三 唐朝统一全国后,历“贞观之治”和“开元盛世”,国力强盛,周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家与唐朝建立了友好关系。唐朝统治者认为隋朝灭亡的一大原因在于外交政策的失误,过于“大汉族主义”,因此唐朝采用当时国际上遵循的外交语言,与各国元首亲热地称兄道弟,而且还特别重视民间经贸文化交流,通过不断的民间交流来影响到各国的外交政策倾向,对前来中国的海外商贾,采取了不少保护性措施。如《唐律》规定,官员不得无故刁难外国商旅进入关津,对于“无故留难者,一日主司答四十,十日笞一等,罪止杖一百”。

——摘编自曹文君《从外交政策看唐朝统治者的对外意识》等

材料四

| 美国总统 | 任期起止 | 对中国的政策 |

| 哈里·S·杜鲁门 | 1945~1953 | 对新中国实施“威慑”战略政策:政治孤立、经济封锁、军事包围。 |

| 德怀特·戴维·艾森豪威尔 | 1953~1961 | 对华政策为全面遏制思想所主导。 |

| 约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 | 1961~1963 | 继承杜鲁门、艾森豪威尔制定的“遏制并孤立”中国的政策。. |

| 林登·贝恩斯·约翰逊 | 1963~1969 | 提出“遇制但不孤立”政策:在政治遏制的同时,在人员、信息和物资的交流方面放松限制。 |

| 理查德·米尔豪斯·尼克松 | 1969~1974 | 调整美国对华政策:打开通向北京之路。逐步取消了对新中国的经济封锁和贸易禁运。 |

| 杰拉尔德·鲁道夫·福特 | 1974~1977 | 多次表示将继续推进中美关系向前发展,努力实现两国关系正常化。 |

| 詹姆斯·厄尔·卡特 | 1977~1981 | 把与中国建交列入了议事日程。 |

| 罗纳德·威尔逊·里根 | 1981~1989 | 强调与中国“长期、持久和建设性关系”,更加注重发展“全面关系”,包括经济合作和贸易关系等。 |

| 乔治·赫伯特·沃克·布 | 1989~1993 | 保持接触和合作的美中关系,但以总统行政命令形式宣布了一些制裁。 |

| 威廉·杰斐逊·克林顿 | 1993~2001 | “接触”与“遇制”交替使用,合作与竞争并行。 |

(1)上述材料中划线部分,就研究汉代丝绸之路而言,哪个是一手材料,哪个是二手材料。(填写字母)

(2)材料一和材料二,对丝绸之路贸易纠纷进行史实陈述的是哪个,对其进行历史解释的是哪个。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出唐朝外交状况并简析其影响.(注意外交状况和影响依次作答)

(4)采用一个新的时间尺度,对中美关系进行阶段划分,并依据史实说明划分依据。