材料 中华文明具有突出的创新性,从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。文明包括物质文明、政治文明和精神文明等方面。有学者将中华文明创新性的主要特征概括如下:

| 主要特征 | 代表名言 | |

| 特征一 | 传承与创新交互为用 | “知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。” |

| 特征二 | 通变中回应时代问题 | “究天人之际,通古今之变。” |

| 特征三 | 开放包容和视野交融 | “和实生物,同则不继。” |

| 特征四 | 强烈的担当意识和使命感 | “夫天未欲平治天下也;如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?” |

——摘编自王博《论中华文明的创新性》

根据材料,任选角度,自拟论题,并运用中国史相关史实予以论述。(要求:论题明确,史论结合,论述充分,表述清晰)材料 公元前196年,为纪念埃及托勒密五世加冕一周年,祭司制作了罗塞塔石碑。石碑高1.14米,宽0.73米,刻有古埃及国王托勒密五世登基的诏书。石碑上用希腊文字、古埃及文字和当时的通俗体文字刻了同样的内容。1799年,拿破仑远征军在埃及北部城镇拉希德发现这块石碑,法国人把当地称为罗塞塔,石碑因而得名。1801年,英军打败法军,接管埃及,根据投降条约,法方把罗塞塔石碑等十多件埃及文物移交英方。1802年,罗塞塔石碑被送至大英博物馆埃及厅,成为大英博物馆的镇馆之宝。为了展示英国人对法国的军事胜利,英国人在这件石碑的标签上写有一句话:“不列颠军队征服埃及的战利品”。1993年,埃及考古学家札西·哈瓦斯博士公开呼吁英国应该将罗塞塔石碑归还给它真正的归属地埃及,因为这块石碑是埃及文明的重要象征。但大英博物馆并未归还。

——摘编自百度百科“罗塞塔石碑”条目

根据材料并结合所学知识,对罗塞塔石碑的命运进行评析。材料 下列书目为西方历史学者艾瑞克·霍布斯鲍姆重要的代表作,已翻译成40多种语言,累计销量突破500万册,成为全球持续热销的历史著作。

材料 抗战时期中国历史教科书中的孙中山形象

| 国统区历史教科书 | 根据地历史教科书 | |

| 叙述革命活动 | “民族救星”“民族救主”“全体人类的福音” | “主要领导者”(将孙中山的个人实践融入兴中会、同盟会的集体实践中) |

| 阐释三民主义 | “精神导师” | 民族抗战的“旗帜” |

| 评价行为事迹 | “为革命立楷模”“榜样楷模” | “伟大的战略家” |

材料 学者都认为关于中国疆域形成和发展的历史过程是存在开端和分期的。如学者李大龙在《试论中国疆域形成和发展的分期与特点》中明确提出,中华人民共和国成立后是现代疆域巩固时期,中国和多数邻国的陆路边界已经划定,统一是大势所趋。

选择中国历史的一段时期,结合所学知识阐释中国疆域形成发展的特征。(要求:选择的时期与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确。)材料

| 时间 | 主要国际金融中心(新增) | 所属国家(区域) |

| 14世纪中叶—16世纪末 | 佛罗伦萨 | 意大利 |

| 17世纪—18世纪后期 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |

| 18世纪后期—20世纪四十年代 | 伦敦 | 英国 |

| 20世纪四十年代—20世纪七十年代初 | 纽约 | 美国 |

| 20世纪七八十年代 | 东京、新加坡、香港 | 亚太地区 |

| 20世纪九十年代以来 | 上海、深圳等 |

——摘编自吴晓求《历史

视角:国际金融中心迁移路线》

围绕世界主要金融中心的演变,拟定一个具体的论题,并加以阐述。(要求:论题明确合理,史论结合)材料 第三编20世纪后半期大国关系与国际格局演变

第五章英国对冷战中国际危机的处理

第一节英国与第一次柏林危机

第二节英国与第一次台海危机

第三节英国与柏林墙事件

第六章美国与盟国的关系

第一节杜勒斯—戴高乐会谈与美法关系

第二节美日返还冲绳施政权谈判中的核密约问题

第三节战后加美安全关系

第四编中华人民共和国的大国外交与国际格局演变

第七章中欧关系的突破性发展

第一节中国对瑞士政策与中瑞建交

第二节中国对法国政策与中法建交

第三节中法建交前后的台湾对法"外交"

第八章中美、中日关系正常化

第一节中美关系缓和与联合国中国代表权问题

第二节万斯访华与中美关系正常化

第三节中日邦交正常化

第九章中国与二战后的国际秩序

第一节同盟国建立战后国际秩序

第二节战后国际秩序的运作

第三节新中国与战后国际秩序

——摘自徐蓝主编《20世纪国际格局的演变与大国关系互动研究》

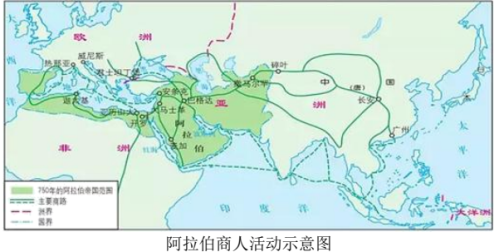

据材料,自拟一个相关论题,结合所学知识予以论述(要求:时空明晰、观点明确,持论有据,表述成文)。材料一 阿拉伯人通过将实力雄厚的部落结为联盟,加强了统治。在进行统治时,阿拉伯人并不拘泥于民族,而是以伊斯兰教为纽带把各个民族维系在一起,通过这种方式,阿粒伯人和波斯人建立了合作机制。这样一来,实现了由通过军事征服的“征服时代”向从事经济活动的“经济时代”转型。……阿拉伯帝国的中心从与地中海相连的地区向与印度洋相连的地区转移,印度洋被纳入阿拉伯帝国的版图,同时,阿拉伯帝国的经济活动中心也从干燥的地中海,转移到干燥地带和湿润地带的连接处,并进入将东非、西亚、印度、东南亚、中国南部连在一起的印度洋,阿拉伯帝国转型成为陆地和海洋的大商业帝国。

——摘编自【日】宫崎正胜《大国霸权;5000年世界海陆空争霸》

材料二 古代中国与阿拉伯作为亚洲两大异质文明的载体,通过贸易上的相互弥补,器物文明层面的彼此借鉴,宗教文化方面的交流融通,发掘和吸纳有益养分,以满足各自所需,从而推动了社会发展和进步,也对世界文明作出了巨大贡献。

——摘编自王铁铮《历史上中国与阿拉伯国家的交往及其影响》

(1)根据材料一及所学知识,概括阿拉伯帝国统治的主要待点,并分析其兴起和发展原因。(2)根据材料二及所学知识,对材料中涉及的观点分别加以说明。

材料 “文明地带”

1870年以后的40年里,并非仅仅是在欧洲人看来,欧洲实际上确实算是在世界上快速扩张的现代文明的中心。或者更确切地说,这个中心存在于欧洲的某一区域。因为当时的确有两个欧洲:一个内部地带和一个外部地带。内部地带包括大不列颠、比利时、德国、法国、意大利北部以及奥地利帝国西部某些地区。欧洲海外移民区的某些区域,特别是内战之后的美国,也属于这一地带。

外部地带包括大半个爱尔兰、伊比利亚半岛和意大利半岛的大部分,还有位于当时德国、波希米亚和奥地利等国本土东面的整个东欧。许多欧洲人海外移民区,比如说拉丁美洲和美国农耕地区,也可认为在当时是属于外部地带。

欧洲人世界之外还分布着一个第三地带,即广袤无际的亚洲和非洲大陆。除了正在现代化的日本以外,从欧洲的标准或文化假设来看,它们全都是“落后的”;并且注定要在1870年以后那半个世纪之内严重依附于欧洲或被欧洲殖民化。1870年以来的世界历史,大都可以写成为这三个地带之间关系的经历。

——摘编自【美】R.R.帕尔默《现代世界史》

结合所学知识,评析材料中作者的观点。(要求:观点提炼准确,可以是整体观点,也可以是局部观点;立论明确;史论结合;逻辑清晰)材料 在世界原生文明中,中华文明是唯一延续时间长、不曾中断、绵延古今的文明类型。虽历经劫难,却经久不衰,显示出强大生命力和凝聚力。同时,中华文明以特有的精神气质和思想文化,吸收外来文化,不断向外传播,为人类文明进步事业作出重大贡献。正是中华文明的无穷魅力,吸引了古今中外无数学者不懈挖掘其内涵,不懈探求其要义。

——摘编自李国强《中华文明生命力传播力及其与世界其他文明的交流互鉴》

根据上述材料并结合所学知识,围绕“中华文明”自拟论题并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)