魏晋南北朝时期,中正官利用考试进行官员选拔。隋文帝正式开始分科考试,选拔官员。隋炀帝创立进士科,科举制正式确立……公元1905年,清光绪帝宣布废除科举制度。

| “此制用意,在用一个客观的考试标准,来不断挑选社会上优秀分子,使之参与国家的政治。此制的另一优点,在使应试者怀牒自举,公开竞选,可以免去汉代察举制必经地方政权之选择。在此制度下,可以根本消融社会阶级之存在。可以促进全社会文化之向上。可以培植全国人民对政治之兴味而提高其爱国心。可以团结全国各地域于一个中央之统治。” | 钱穆《国史大纲》 |

| “过去曾认为科举制几乎一无是处,现在从事考试工作,有了一些体会,又查了一些资料,感到原来的认识不全面。” | 杨学为《对科举的再认识》 |

材料 国际粮食安全的概念,最早由联合国国际粮农组织(FAO)提出。1974年FAO在罗马世界粮食大会上提出,粮食安全即“保证任何人在任何时候都能得到为了生存和健康所需要的足够食品”。这一概念在1983年、1996年、2001年得到修正。学者们分析认为,粮食安全概念主要包括以下几个内涵:第一,从对象上说,粮食安全是对“所有人”供给;第二,从数量上说,粮食安全供给的数量标准是“足够”;第三,从质量上说,粮食供给是保障“健康”;第四,从时间上说,粮食的供给体现为“在任何时候”;第五,从购买力上说,应当让所有人“既能买得到又能买得起”。

——摘编自谢莲碧、黄雯《建国以来粮食安全思想内涵的演变:从封闭到开放》

要求:结合上述材料和所学知识,围绕“粮食安全”的内涵。可说明、补充或反驳,写一篇150字左右的小论文(观点明确、史论结合、表述成文)。材料 1958年美国人伊罗出版的《浮光掠影---美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为下列六个阶段:①尊敬时期(18世纪),②轻视时期(1840--1905),③乐善好施时期(1905—1937),④赞赏时期(1937—1944),⑥清醒时期(1944—1949),⑥敌对时期(1949—)。

——袁明《略论中国在美国的形象》

根据学者伊罗对(中美关系的划分,选择六个阶段中的任意一个阶段,说明伊罗的观点并结合相关史实加以阐述。(要求:明确写出所选阶段及观点;阐述过程逻辑清晰,史论结合。)

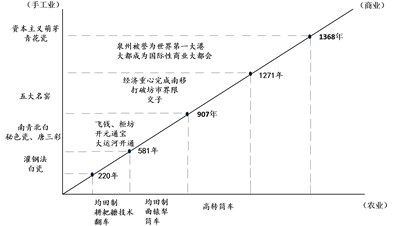

材料 “冲击—反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一。其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化。有人据下列图示描述了中国近代历史的变迁(见下图)。

结合上述材料与所学知识,围绕“冲击”“反应”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(说明:可以就材料中的阶段划分进行阐述,也可以对材料观点进行否定、修改或补充,要求论题观点明确、史论结合、史实准确,120字左右)。

材料 战后国际关系大事记

| 战后 初期 | 杜鲁门主义出台、马歇尔计划的提出;欧洲共产党和工人党情报局建立;经济互助委员会成立;中苏建交;第一次柏林危机;德国分裂;北约建立 |

| 20世纪 50年代 | 《中苏友好同盟互助条约》签订;朝鲜战争爆发;中国提出和平共处五项原则;欧洲经济共同体建立;中苏关系恶化;华约建立 |

| 20世纪 60年代 | 不结盟运动兴起;第二次柏林危机;古巴导弹危机;苏美英签署《部分禁止核试验条约》;中法建交;欧共体成立;美苏达成了举行限制战略武器会谈的协议 |

| 20世纪 70年代 | 美苏首脑会谈,举行关于限制进攻性战略武器谈判;苏美达成为期5年的空间技术合作协议;苏联出兵阿富汗;欧共体的扩大;日本“全方位外交”提出;中美关系缓和到中美建交;中日建交 |

| 20世纪 80年代 | 美苏中程导弹协议签署;欧共体进一步扩大;东欧剧变;日美加强同盟关系;苏联从阿富汗撤军;中苏关系正常化 |

| 20世纪 90年代 | 苏联解体,冷战对峙格局结束 |

——据方连庆、王炳元等编《国际关系史·战后卷》

从上表中提取相互关联的历史信息,从国际关系的角度自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史实关联,史论结合。)

解读材料,提炼出一个论点,并结合中国古代史的相关史实,加以阐述(要求:明确写出论点,观点合理,阐述须史论结合)

材料 近代以后,由于西方列强的入侵,由于封建统治的腐败,中国逐渐成为半殖民地半封建社会,山河破碎,生灵涂炭,中华民族遭受了前所未有的苦难。面对苦难,中国人民没有屈服,而是挺起脊梁、奋起抗争,以百折不挠的精神,进行了一场场气壮山河的斗争,谱写了一曲曲可歌可泣的史诗。

——习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

根据材料并结合中国近代史,围绕“危机与抗争”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰。)

材料 新文化运动对中国固有文化的勇敢挑战和它自身的蓬勃发展,引发了一场关于中西文化问题的争论。从1916年起,《东方杂志》主编杜亚泉连续发表文章抨击新文化运动。他说:“西洋文明与吾国固有之文明,乃性质之异,而非程度之差。”他指责新文化的传入,破坏了以儒家思想为举国上下衡量是非的统一标准,造成“人心迷乱”“精神破产”,主张以儒家思想来加以“统整”,使西洋学说“融合于吾固有文明之中”。陈独秀对杜亚泉的观点进行了批驳,他指出:文艺复兴以后的欧洲文明,显然已经胜过中国文明,不输入欧洲文化,固有的文明能保民族竞存于20世纪吗?他还主张:“若是决计革新,一切都应该采取西洋的新法子,不必拿什么国粹的鬼话来捣乱。”

——摘编自李侃等《中国近代史》(第四版)

选择其中的一种观点并加以评论。(任选一种观点即可,要求史论结合,言之有理,持之有据。)

陈乐民在《欧洲文明十五讲》中认为:欧洲社会有三个转变,这些转变都是渐进的。一个“转变”是由君主制转向民主制,民主制中包括君主立宪。这几个世纪中,大体从16世纪开始,到19世纪时完成这种转变,转变了几个世纪。一个制度的建立是一步一步的,是渐进的。第二个“转变,是由农业国家、农业文明转到工业文明,这也是一个进程。文明,不管是物质文明、精神文明,现在再加上政治文明,都必然是一个进程,不是一下子可以怎么样的。第三个“转变”是,由于经济的发展,物质文明的发展,影响了思维的模式,包括哲学思维的模式。这种思辨哲学的任务到19世纪时已基本完成。

评析材料中的观点(从任意一个角度或从整体评析),得出结论。(要求,结论不能重复材料中的观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

| 时间 | 中国 | 外国 |

| 1640年 | 李自成提出“均田免粮”口号 | 英国资产阶级革命开始 |

| 1689年 | 康熙皇帝组织雅克萨之战反击沙俄 | 英国议会颁布《权利法案》 |

| 1840年 | 开始沦为半殖民地半封建社会 | 英国基本完成工业革命 |

| 1844年 | 中法《黄埔条约》、中美《望厦条约》 | 德意志西里西亚纺织工人起义 |

| 1848年 | 洪秀全写成《原道党世训》 | 欧洲革命《共产党宣言》发表 |

| 1856年 | 第二次鸦片战争 | 克里米亚战争 |

| 1859年 | 太平天国颁布《资政新篇》 | 英国科学家达尔文发表《物种起源》 |

| 1861年 | 设立总理衙门俄国公使入驻北京 | 美国南北战争俄国农奴制改革 |

| 1866年 | 方举赞创办发昌机器厂 | 德国人西门子研制成功发电机 |

| 1898年 | 戊戌变法 | 美西战争 |

| 1905年 | 同盟会成立废除科举制度 | 俄国资产阶级革命 |

——《中外历史大事年表》(部分)。

从表中提取三条及以上中外相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,中外关联,史论结合,表述准确。)