材料一(秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。——《史记》

材料二:

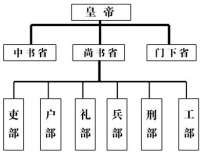

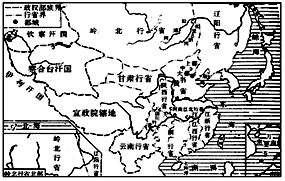

图一 三省六部制 图二 元朝疆域图

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。 ——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。 ——《檐曝杂记》

请回答:

①材料一中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

②材料二图一所示的政治制度的名称是什么?图二反映出元朝地方行政制度是什么?该地方行政制度的实行有何意义?

③明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

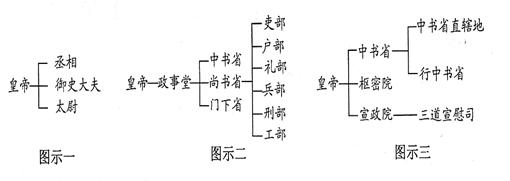

材料一:

材料二:(秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。

——《史记》

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。

———《檐曝杂记》

请回答:

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(3)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

(4)综合上述材料君权与相权关系的有关史实,揭示其历史演变的总体趋势。

材料一 (秦朝初年)“法令出一”“天下之事无小大皆决于上。”

——《史记》

材料二 “罢丞相不设,析中书省之政归六部。”

——《明史》

材料三 (清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召”。

——《檐曝杂记》

请回答:

(1)材料一中的“上”是指谁?他在地方推行的行政制度是什么?如何评价材料一中中央集权制度的积极影响?

(2)明清是封建社会晚期,材料二、三反映出这一时期君主专制制度分别有哪些新变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

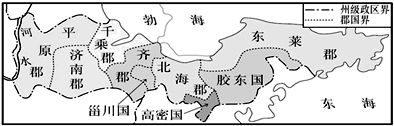

材料一 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。

——《汉书》

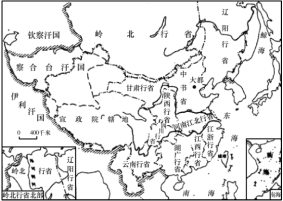

材料四

请回答:

(1)材料一论述的是什么制度?该制度的实施产生了怎样的消极影响?

(2)材料二中秦始皇设置的“若干行政区”主要指哪一制度?与材料一的制度比较,其主要特点是什么?

(3)根据材料三指出汉初推行的政治制度名称及原因,结合所学分析其影响。

(4)元朝统治者实行了怎样的地方管理制度?有什么意义?

材料一 对英国人来讲,除了怀旧意义之外,英国王室还是日不落帝国的民族象征。有人说,国王虽不再是国家航船的原动力,但却是张起风帆的桅杆。

(1)据材料一结合所学知识,说明步入近代以来英国国王地位的变化。这一变化对英国社会发展产生了什么影响?

材料二 美国制宪者采纳了英国的代议制度,他们称之为“共和”。在“民主共和主义”的影响下,他们既注重权利的平等,又时刻防止专制权力的出现。

(2)结合所学知识分析美国制宪者是如何实现“防止专制权力的出现”的?

材料三 有学者认为,1870年前后,德国实现了国家统一,促成了经济起飞,国家走上了现代化道路。不过,现代化领导力量的“错位”给德意志民族带来无穷灾难。

(3)结合所学知识说明“现代化领导力量的‘错位’”对德意志历史进程产生的消极影响。

材料一 15世纪末叶,英国羊毛价格不断上涨,养殖业成为获利丰厚的事业。于是在工商业发达的英国东南部农村地主首先开始圈占土地。最初贵族地主只圈占公有土地,后来又圈占小佃农的租地和公簿持有农的份地。16世纪末叶和17世纪初,圈地运动重新加强。1593年废除反圈地法令,引起圈地狂潮。1688年以后,英国政府制定大量的立法公开支持圈地,使圈地运动以合法的形式进行,规模更大。18世纪和19世纪,英国议会通过4763件有关圈地的法案,共批准圈占269万公顷共耕地和公用地。1845年以后,圈地运动接近尾声。

——人民版高中历史必修二《教师教学用书》

材料二 1928年7月,斯大林在联共(布)中央全会上说:“(苏联)只有一个办法:靠内部积累来发展工业……我国农民的情况是这样:农民不仅向国家缴纳一般的税,即直接税和间接税,而且他们在购买工业品时还要因为价格较高而多付一些钱,这是第一,而在出卖农产品时多少要少得一些钱,这是第二。这是为了发展为全国(包括农民在内)服务的工业而向农民征收的一种额外税。

——何吟 《苏联农业集体化的消极影响及其认识》

材料三 农村改革后,中国农业生产出现了一个超常规发展的时期,农业年年丰收。1984年,全国粮食总产量达到创纪录的40731万吨,比1978年增长33.6%,年平均增长4.95%。农民收入也有大幅度增长。农村人均纯收入由1978年的133.6元增长到1985年的397.6元。……农村改革还有一项更具深远意义的成果是,随着农业劳动生产率的提高和农民部分迁徙自由权的获得,农村剩余劳动力不断转移到城市非农产业就业,中国农村开始融入到国家工业化和农业现代化的时代潮流中去。

——吴敬琏《重启改革议程》

请回答:

(1)根据材料一,概括英国圈地运动有什么特点?结合所学知识分析圈地运动产生并持续发展的原因有哪些?

(2)根据材料二,指出苏联政府是如何“靠内部积累发展工业”的?这一做法对苏联经济发展产生怎样影响?

(3)结合所学知识指出我国农村改革的历史原因,根据材料二、三并结合所学知识,分析我国农村经济改革的意义。

材料一 自强,是中国古有的概念。但在19世纪60年代,这一概念已被赋予新的意义。…其实,那个时候,自强一词应有两重含义。一就阶级意义言,它所寻求的是在农民战争打击面前王朝的自我振兴;二就民族意义言,它所寻求的是:在外国侵略面前,中国的自我图强。

——陈旭蔍《近代中国的新陈代谢》

材料二 自1840年以来,各时代思想特征虽十分不同,流派分立,各具理说,个别概念之琐屑,复不可胜计。而最基本之原始动力则是完全一致的。

——王尔敏《中国近代思想史论》

材料三 学习和创新有机结合中共堪称典范。当代学者罗燕明系统论述了《共产党宣言》与中国的三次结合,他指出…第二次结合发生在建党以后的民主主义革命时期,表现为《共产党宣言》的阶级斗争理论与中国革命实际的结合…实现了马克思主义与中国革命实践相结合的第一次飞跃。第三次结合发生在社会主义建设的新时期,表现为生产力观点与社会主义现代化建设实际的结合,这次结合完成了历史主题的转换,实现了马克思主义在中国的第二次飞跃。

——李军林《(共产党宣言)在中国:十年研究述评》2010年12

(1)根据材料一并结合所学知识,分析说明19世纪60年代寻求“王朝的自我振兴”和“自我图强”的事件及该事件产生的积极影响。

(2)在材料二中“原始动力”驱使之下,近代前期资产阶级的探索是如何逐步深入的?

(3)依据材料三并结合所学知识,指出文中“第一次飞跃”和“第二次飞跃”的理论成果分别是什么?

材料一 18世纪的启蒙运动不仅接受了17世纪欧洲本土的滋养,它还在全球寻找灵感。17、18世纪的欧洲探险家、传教士和商人出版了大量作品,描绘了形形色色的土著文化和异域文明,激起了欧洲知识分子的强烈兴趣。对于致力于铲除欧洲社会弊端的启蒙知识分子而言,没有教会专制、尊重理性的中华文明显然可以充当他山之石。而欧洲独特的社会背景也为哲人们提供了施展才华的舞台,18世纪兴旺发达的出版业充当了传播启蒙观念的重要工具。

——摘编自武寅主编《简明世界历史读本》

材料二 启蒙运动一开始是以温和渐进的方式集中在思想领域,对理性思想的高扬使它实现了西方思想和文化向现代的转换。但也应该看到这些思想对社会影响的程度是巨大且深刻的,经历了启蒙运动的西方文明再也不同于从前。占主宰地位的专制主义政治制度陷入了守势,要求废除王权,建立民主政体,还政于民成为西方社会政体的主流。要求在政治上和经济上的自由和平等成为随后西方人民斗争的动力和目标,一个具有极大进取精神和不断发展的西方社会出现在了人类舞台上。

——摘编自徐新主编《西方文化史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括欧洲启蒙运动产生的背景。

(2)据材料二并结合所学知识,归纳启蒙运动宣扬的“理性思想”,简析启蒙运动对西方社会发展的积极影响。

材料一 1842年,英国废除了制成品的特别出口税,并降低了海关税则上不少于750个税目的进口税,再次开征所得税以弥补预期的收入损失,1845年英国取消520种关税,并废除其余原料进口税,1846年废了直接损害工厂主利益的《谷物法》.1860年,英、法签订了一项自由贸易条约,条约规定两国互享最忠国待遇,减免双方重要商品的关税,此后,英国又与许多国家订立了带有自由贸易性质的通商条约。

——据高德步、王钰《世界经济史》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国废除或降低关税的原因及其积极影响。

材料二 中英《南京条约》第十条规定:英国商人在中国通商口岸经商“应纳进口、出口货税,饷费,均宜秉公议定则例”,从此以后,直到一九三一年国民党政府乞求帝国主义国家取得形式上的关税自主权为止,中国的海关税则,非经帝国主义国家一致同意,不得更改9世纪60年代,清政府同意“海关聘用英、法、美三国人员帮办税务”,中国海关成为列强侵华的工具。19世纪70年代后,收回关税主权的呼声渐起。如郑观应提出“收我利权,富我商民,酌盈剂虚”;张謇不仅著书立说,还发起成立“主张国际税法平等会”,敦促巴黎和会承认中国关税自主。

——夏保国《中国近代关税自主权的丧失与收复》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清朝晚期关税征收的主要变化。

材料三 1992年至1995年,我国先后4次自主降低关税,1996年,我国再次大幅度降低关税,此次降税涉及4900多个税目,占税则税目总数的76.3%,降幅达到35%,是1992年乃至中华人民共和国成立以来我国降低进口关税涉及商品范围最广、幅度最大的一次。

——据《中国经济发展史》(第六卷)整理

(3)根据材料三并结合所学知识,说明我国自主降低关税的意义。

材料一 太学是中国古代的大学。汉武帝时,董仲舒上提出“愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士”的建议。武帝建元六年(公元前135年)在长安设太学。太学之中由博士任教授,初设五经博士专门讲授儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

(1)依据材料一并结合所学知识,分析董仲舒建议办太学的目的是什么?产生了怎样的历史影响?

材料二 到一八七五年左右,教会学校总数约增加到八百所,学生约二万人,这个阶段的教会学校仍以小学为主,但已有少量教会中学出现,女学校也有增加。到一八九九年止,教会学校总数增加到约两千所左右,学生增为约四万名以上,开始出现大学.

(2)依据材料二,分析教会学校的建立对中国社会发展的积极影响。

材料三 北京大学创立于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立大学,l910年京师大学堂开办分科大学,共开办经科、法政科、文科、格致科、农科、工科、商科,设十三学门,一个近代意义的综合性大学初具规模。

(3)京师大学堂分科办学后的教学内容与古代太学相比有何相同之处?又有何新的时代特点?

材料四 1912年1月蔡元培出任南京临时政府教育总长,主持制定“壬紫癸丑学制”,实行小学男女同校、废除读经等改革措施。另据大众网报道,从2005年秋季开始,济南市有50多所小学开始全面推广儿童经典古文诵读,从浅显易懂的《三字经》到晦涩难懂的《孟子》《论语》等,越来越多的小学生加入到“读经”行列。

(4)当年蔡元培主张废除读经的目的是什么?你是否赞成当今小学生读经?为什么?