材料一 子贡问政。

子曰:足食,足兵,民信之矣。

子贡曰:必不得已而去,于斯三者何先?

曰:去兵。

子贡曰:必不得已而去,于斯二者何先?

曰:去食。自古皆有死,民无信不立。

——《论语·颜渊第十二之第七》

材料二 与朋友交,言而有信。

——《论语·学而篇》

材料三 子贡问曰:“何如斯可谓之士矣?”

子曰:“行己有耻,使于四方,不辱君命,可谓上矣。”

曰:“敢问其次。”

子曰:“宗族称孝焉,乡党称弟焉。”

曰:“敢问其次。”

子曰:“言必信,行必果,硁硁①然小人哉!抑亦可以为次矣。”

曰:“今之从政者何如?”

子曰:“噫!斗筲之人②,何足算也?”

——《论语·子路》

材料四 大人者,言不必信,行不必果,惟义所在!

——《孟子·离娄章句下》

注:①硁硁(kēng)浅薄固执的样子。②斗筲(shā。)之人:”指器量狭小的人。斗,古代量名;筲,竹筐,容量不大;斗、筲喻度量的狭小。

分别提取四则材料中儒家关于诚信的观点(不得引用原文),并据此分析儒家诚信观对后世的影响。

材料一:在早期儒家经典中,民本思想有较多的体现。《尚书》中说:“民惟邦本,本固邦宁。”孔子主张“因民之所利而利之”。孟子认为民贵君轻,又称: “左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆日贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。”《荀子》中说:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

——据《孟子》等

材料二:后代的人们,由其现实的利益和要求出发,各取所需,或夸扬其(孔子)保守的方面,或强调其合理的因素,来重新解说、建造和评价他们,以服务于当时阶级的、时代的需要。于是,有董仲舒的孔子,有朱熹的孔子...

——李泽厚《中国古代思想史论》

材料三:佛氏之失,出于自私之厌;老氏之失,出于自私之巧。厌薄世故,而尽欲空了一切者,佛氏之失也;关机巧便,尽天下之术数者,老氏之失也。……佛老之学,不待深辨而明。只是废三纲五常,这一事已是极大罪名!其他更不消说。

——《朱子语类》

材料四:至论天下之理,则要妙精微,各有攸当,亘古亘今,不可移易,噍古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏札》

前三代,吾无论矣:后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽《藏书卷》

材料五:使朝廷之上,闾阎之细,渐摩濡染,莫不有诗书宽大之气,天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。

——黄宗羲《明夷待访录》

请回答:

(1)根据材料一,指出先秦儒学民本思想的主要内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“董仲舒的孔子”和“朱熹的孔子”在加强君主专制措施方面有何不同。并从它们创立时的思想来源分析出现这种不同的主要原因。

(3)根据材料三,说明宋儒对待“佛老之学”的态度。

(4)根据材料四并结合所学知识,分析李贽与朱熹的观点有何不同?

(5)材料五反映了黄宗羲的何种主张?具体措施是什么?

材料一 周有天下,裂土田而瓜分之,……陵夷迄于幽厉,王室东徙,而自列为诸侯。厥后问鼎之轻重者有之,射王中肩者有之,伐凡伯、诛苌弘者有之。天下乖戾,无君君之心。余以为周之丧久矣,徒建空名于公侯之上耳!得非诸侯之盛强,末大不掉之咎欤?遂判为十二,合为七国,威分于陪臣之邦,国殄于后封之秦。则周之败端,其在乎此矣。

——柳宗元《封建论》

材料二 他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。

——斯特夫利阿诺斯《全球通史》

材料三 中书省起草诏书后,呈送皇帝,(皇帝若同意)画一敕字。经画敕后,即为皇帝的命令,然后行达门下省,待门下省加以复核。若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还中书省重拟。若诏敕获得门下省同意,送尚书省执行。尚书省则仅有执行命令之权。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料四 (科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

——丁韪良《西学考略》

材料五 贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有,甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

请回答:

(1)材料一论述的是什么制度?材料反映出该制度的实施产生了怎样的后果?

(2)材料二秦始皇设置的“若干行政区”是指哪一制度?同材料一的制度相比,其主要特点是什么?

(3)根据材料三,分析唐代宰相制度的特点;结合所学知识,分析宰相制度这一变化所产生的作用。

(4)根据材料四、五并结合所学知识,归纳科举制的积极影响。

| A.军机处并未完全取代内阁的职能 |

| B.军机处和内阁分理军务和政务 |

| C.内阁处理的政务不如军机处重要 |

| D.内阁和军机处分管地方和中央 |

| A.朝议制度 |

| B.丞相制 |

| C.郡县制 |

| D.行省制 |

| A.人物评价标准逐渐统一 | B.文学欣赏渐趋于世俗化 |

| C.诗人地位由评论家决定 | D.理学思想影响人物评价 |

| A.强调伦理道德 | B.重视知行合一 |

| C.宣扬格物致知 | D.说明心外无物、心外无理 |

材料一 季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善用民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”

——《论语·为政》

材料二 仲舒复对曰:“……春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”对既毕,天子以仲舒为江都相。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之,而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏礼》

材料四 前三代,吾无论矣;后三代,汉唐宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子是非为是非,故未尝有是非耳。

——明·李贽《藏书卷》

请回答:

(1)根据材料一、二概括出孔子与董仲舒的思想主张,指出两种主张的不同结局的原因。

(2)根据材料三、四分析朱熹与李贽的观点有何不同?李贽在当时能够提出这样的观点,说明了什么问题?

(3)结合以上材料,简要说明中国古代儒家思想地位变迁。

材料一 僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——《史记·商君列传》

世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

—— 《明夷待访录》

材料二 世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工。……中国人数甲于五洲;但能于工艺一端,蒸蒸日上,何至有忧贫之事哉!此则养民之大经,富国之妙术,不仅为御侮计,而御侮自在其中矣。

——张謇《代鄂督条陈立国自强疏》(1895年)

材料三 1952年,周恩来在筹划第一个五年计划时提出:“五年建设的中心环节是重工业。”1956年,毛泽东在《论十大关系》中指出:“重工业是我国建设的重点。……我们现在的问题,就是还要适当地调整重工业和农业、轻工业的投资比例,更多地发展农业、轻工业。”1962年9月,中共八届十中全会正式把“以农业为基础、以工业为主导”作为“发展国民经济的总方针”。

(1)根据材料一,概括两段引文分别体现的经济主张。结合所学知识,分析后者产生的经济原因。

(2)根据材料二,归纳张謇的基本观点。结合所学对其加以简要评价。

(3)据材料三,概括1952—1962年间我国经济发展的战略重点发生的变化。结合史实,分析1962年“发展国民经济总方针”确定的主要原因。

材料一 ……《春秋》,分据乱、升平、太平三世。据乱则内其国,君主专制世也;升平则立宪法,定君民之权之世也;太平则民主,平等大同之世也。孔子岂不欲直至太平大同哉?时未可则乱反甚也。盖今日由小康而大同,由君主而至民主,正当过渡之世,孔子所谓升平之世也,万无一跃超飞之理,凡君主专制、立宪、民主三法,必当一一循序行之,若紊其序,则必大乱。……夫革命非一国之吉祥善事也,今日,加以枪炮之烈,是使四万万之同胞,死其半也。……何谓中国革命?内乱相残,必至令外人得利也。

——摘录康有为《答南北美洲诸华商论中国只可行立宪不可行革命书》1902年

材料二 我中国今日不可不革命,我中国今日欲脱满洲人之羁缚,不可不革命;我中国欲独立,不可不革命;我中国欲与世界列强并雄,不可不革命;我中国欲长存于二十世纪新世界上,不可不革命;我中国欲为地球上名国、地球上主人翁,不可不革命。

——邹容:《革命军》(1903年)

“长素(即康有为——引者注)以为中国今日之人心,公理未明,旧俗俱在,革命以后,必将日寻干戈,偷生不暇,何能变法救民,整顿内治!……然则公理之未明、即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之.革命非天雄大黄之猛剂,而实补泻兼备之良药矣。”

——章太炎:《驳康有为论革命书》(1903年)

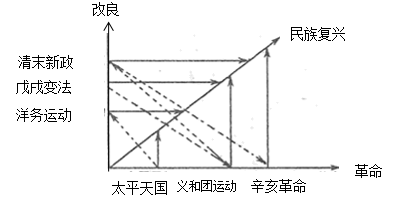

材料三 革命与改良都是近代中国社会各阶层探索国家生存发展出路,实现民族复兴的主要手段。有人据此图示革命、改良、民族复兴三者间的关系(见如图)。

——改编自张福运《对中国近代史上革命与改良的再认识——民族复兴的视角》

(1)材料一中康有为认为中国“只可行立宪不可革命”的理由有哪些?

(2)材料二中两位作者认为革命的理由?

(3)运用中国近代史有关史实,对革命、改良与民族复兴间的关系进行探讨。(说明:可以针对革命、改良、民族复兴三者间的关系进行论证,也可以进行修改、补充、否定或提出新观点,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。)