材料一 明末清初,以西方传教士为媒介,还进行了具有深远意义的东西方之间的文化交流。天主教耶稣会士的来华传教,是以西方资本主义的殖民扩张为背景的。……来华较早并影响较大的是意大利人利玛窦(1552~1610年)。德意志人汤若望(1591~1666年)比利时人南怀仁(1623~1688年)等,也较著名。……耶稣会士在传教的同时,除了向中国朝廷和士大夫进献一些新奇工艺品外,也介绍了某些科学知识。利玛窦带来的《万国舆图》,第一次向中国人展示了世界五大洲的面目

——《世界史·近代史》(上卷)

材料二 200多年前,欧洲兴起中国文化热。在宗教的欧洲,人的心灵是神的奴隶,人们以为心中如果没有上帝,便有罪恶感。然而,中国儒家文化中的无神论和理性主义,让欧洲人看到了一个不信仰上帝的国度,人民有着积极向上和快乐的心灵。这促进了理性主义哲学的思考。儒家文化中君为轻,民为重,民心决定政权的思想,成为民主思想的源头。当时的欧洲,国家主要由皇权和贵族统治,平民没有受教育的权利,更没有参与政治的权利,欧洲人对中国通过公开考试在平民中选拔官员的科举制度,极为推崇。

材料三 一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。前者实质上从旧文化的立场批评或赞赏新文化,后者则用新文化批评或赞赏旧文化

——欧阳哲生《严复评传》

(1)材料一反映了当时中国兴起的什么潮流?结合所学知识,分析这股潮流兴起的国际背景。

(2)依据材料二,概括指出中国文化中可供欧洲人借鉴的元素。并进一步分析200年前欧洲中国文化热的意义。

(3)请各举一例分别评述材料三提到的“五四”以前和“五四”以后出现的文化倾向。

(4)综合上述材料,反映了中国社会怎样的变迁趋势?

材料一1927年受一个有影响的美国民间机构的鼓励,法国外长白里安向美国建议签订两国间的废战条约,美国国务卿凯洛格则提出这个条约应具有普遍性。于是1928年在美、英、法、德、意、日等六大国的主导下《巴黎公约》得以签订。条约规定:缔约各国谴责用战争解决国际争端,并废弃以战争作为在其相互关系中实施国家政策的工具;缔约国之间的一切争端或冲突,不论性质和起因如何,只能用和平方法加以解决;任何签字国如用战争手段谋求利益,即不得享受公约给予的益处。

——摘编自【英】E.H.卡尔《两次世界大战之间的国际关系》

材料二 第十六条 联盟会员国如有不顾本约第十二条 所规定(联盟会员国非等到行政院仲裁三个月后不得从事于战争)而从事战争者,应视为对联盟所有其他会员国有战争行为。其他各会员国应即与之断绝各种商业或财政关系,禁止其人民与破坏盟约国人民之各种往来,并竭力阻止其他任何不论其为联盟会员国或非会员国之人民与该国之人民之财政上、商业上或个人之往来。如遇此情形,行政院有向各有关政府建议之责任,俾使联盟会员国严格地派遣海空军、组织军队以维护联盟盟约……

——引自1920年《国联盟约》

请回答:

(1)根据材料一、二及所学知识,简述《巴黎公约》和《国联盟约》两个条约的差异。

(2)根据材料一、二及所学知识,对《巴黎公约》和《国联盟约》两个条约进行评析。

材料 传统文化与中国现代化的关系问题是各派学者竞相讨论的一个文化焦点,文化复古主义、文化虚无主义和海外新儒派辩证观点是其最典型的代表,文化复古主义全盘肯定中国传统文化在现代化进程中的作用,把传统文化放置于现代化建设的最高因素地位,这是一种盲目追捧和崇拜中国传统文化的极端主义倾向。文化虚无主义全盘否定中国传统文化在现代化中的作用。海外新儒派坚信传统文化应该是中国现代化发展的精神支撑和文化动力的同时,承认传统文化具有不可忽视的局限性。

——摘编自高京平、吴亚超、邢飞《对传统文化与中国现代化关系的探析》

结合中国近现代史,评析材料中关于传统文化与中国现代化关系的观点(两个及两个以上),得出结论。(要求:结论不得重复材料观点,论证充分,表述清晰。)

材料 1943年9月意大利投降后,盟国将战后世界的安排问题提上了议事日程。与以往不同,盟国不是只举行一次会议,而是举行了一系列会议,达成了一系列协议,有公开的、也有秘密的,有书面的、也有口头的。其中,以1945年苏、美、英三国首脑在雅尔塔举行的会议及通过的公报、协定和密约最为重要。此前的莫斯科三国外长会议、开罗会议、德黑兰会议、丘吉尔与斯大林关于巴尔干问题的会谈,都可看作雅尔塔会议的准备。雅尔塔会议继承和发展了上述会议的成果,对某些协议进行了修改和调整,并使之法律化。此后举行的旧金山会议、波茨坦会议等则是对雅尔塔会议所确定的原则的补充。雅尔塔体系指的就是上述所有协定的总和。

雅尔塔体系是美、苏等大国经过长期讨价还价、相互妥协的产物,它承认了美苏各自的实际军事控制线。其内容,概括起来主要有四个方面:

(1)如何最后打败德、日法西斯,如何处置战败国,以防止法西斯主义东山再起;

(2)重新绘制战后欧亚的政治地图,特别是重新划定德、日、意法西斯国家的疆界及其被占领地区的归属和边界;

(3)建立联合国组织,作为协调国际争端、维持战后世界和平的机构;

(4)对德、日、意的殖民地以及国联的委任统治地实行托管计划,原则上承认被压迫民族的独立权利。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

(1)根据材料,概括雅尔塔体系形成的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评析雅尔塔体系。

5 . 材料 20世纪80年代以后,中国逐步加入到联合国维和行动的机制之中。经费支持和人员训练能力有限严重制约着中国参与的水平。另外,冷战后联合国维和行动职权和范围的明显扩大,增强了其自身定位的模糊性和影响的多面性,需要中国迅速提高应对复杂局面和问题的能力,在多种力量的汇集和利益的碰撞中寻求平衡。以更积极的姿态参与维和行动,不仅是中国作为大国应该承担的责任,也是中国的国际联系利益增多的必然要求,并为中国更深入融入国际安全机制提供了一个重要而有效的途径。在参与中求安全、求发展,对于中国这样仍处于弱势地位的大国尤其如此。

——摘编自唐永胜《中国与联合国维和行动》

(1)根据材料并结合所学知识,分析20世纪80年代以来中国积极参与联合国维和行动的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评析中国积极参与联合国维和行动。

“中国威胁论”是在1990年左右出笼的,这种论调曾一度在美、日和东南亚地区甚嚣。

2019年国庆阅兵,中国向世界展示了军事和国防实力,因此,很多国家又散布“中国威胁论”“中国威胁论”的主要论据集中在以下几个方面:

(1)“中国经济威胁论”。这种观点的核心是中国经济发展速度是世界上最快的,照这样发展下去中国的经济将对世界经济构成威胁.(2)“中国军事威胁论”,认为中国经济发展以后,军事实力必然增强,从而会走上军事扩张之路。(3)“中国文明与意识形态威胁论”。认为中国的社会主义思想将对西方构成威胁。(4)其他威胁论,例如,认为中国在粮食方面会对世界构成威胁。

——360网

请你评析材料中“中国军事威胁论"的观点。(要求观点明确,史论结合,多角度充分论证,逻辑严密,表述清楚。)

材料 19世纪末20世纪初西方社会变化翻天覆地,历史学也不例外,其中最显著的是美国詹姆斯·鲁滨逊倡导的“新史学”。鲁滨逊在1912年问世的《新史学》一书集中表达了自己所倡导的新史学的理论和方法。

第一,打破狭隘的政治史研究的传统,把历史的范围扩大到包括人类既往的全部活动。

第二,用进步的观点来考察历史变化,把人类历史看做一个连续不断的成长过程。

第三,用综合的和多因素的观点来解释和分析历史事实。

第四,注重历史的社会功用。

鲁滨逊一派史学家一改传统史学的主题单调,大胆拓展历史的研究范畴,对今天的史学研究影响深远。

评析鲁滨逊一派史学家的“新史学”的观点(任意一点或整体),得出结论(要求,结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表达清晰。)

材料 中国几千年的政治是有得有失的。

第一,任何一项制度,决不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。否则那些制度各各分裂,决不会存在,也不能推行。

第二,某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。

第三,任何一制度,决不会绝对有利而无弊,也不会绝对有弊而无利。所谓得失,即根据其实际利弊而判定。

第四,一项制度,固然应该重视其时代性,同时又该重视其地域性。在这一国家,这一地区,该项制度获得成立而推行有利,但在另一国家与另一地区,则未必尽然。

——据钱穆《中国历代政治得失》(1955年)等整理

运用古代史相关知识评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。

材料 《秦简》中有关经济关系调整的有:《田律》《仓律》《金布律》《关市律》《工律》《工人程》《均工》《摇律》《司空》《效律》《传食律》《藏律》《牛羊课》等十余种。《秦简》《法律答问》中有一条问答:“、盗徙封,赎耐。何如为封?封,即田千百。顷畔封也,且非是?而盗徙之,赎耐,何重也?是,不重。”《田律》规定:“春二月,毋敢伐材木山林及奎陡水,不夏月,毋敢夜草为灰,取生荔。”但“唯不幸死而伐棺梆者,是不用时”。凡是“雨为澎,及秀粟”“稼已生后而雨”“旱及暴风雨”“水潦轰蚊、群它物伤稼者”都要及时书面报告田地受益或受灾的具体顷数。

从《秦简》来看,秦对商户是另有市籍的。对外地来的商户,实行“布吏”制度。商户新到某地经营商业,必须先持通行凭证送交官府登记。如果“客未布吏”,就同他交易,罚一甲。

——摘编自刘序传《从云梦秦简看秦代的经济立法》

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦代经济立法的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评析秦代的经济立法改革。

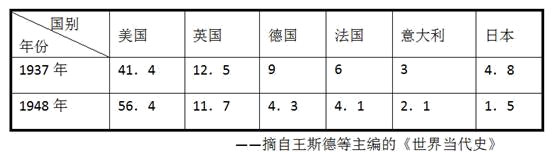

材料一 主要资本主义国家工业生产在资本主义世界工业生产中所占比重(%)

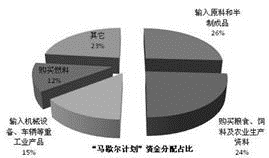

材料二

——摘自《简析“马歇尔计划”对欧洲战后的重建作用》

材料三 1947年6月出台的马歇尔计划对于关贸总协定的建立具有更为现实的意义:一方面,美国政府认识到,只有欧洲的经济复兴了,“国际贸易组织”才会有现实的可能和基础。另一方面,美国将马歇尔计划视作“讨价还价的武器”,以此换取欧洲国家在关税减让及其他非贸易壁垒问题上作出让步,促使有关国家采取实际有效的步骤支持美国的多边自由贸易计划……1947年10月,与会各国签署了《关税和贸易总协定》。它从某种意义上体现了拥有经济优势的美国的意志和利益。

——摘自舒建中《关贸总协定的建立与美国对外政策》

根据上述材料并结合所学知识,评析1947年美国的经济政策