材料一 材料二在西汉中前期,出现了“用贫求富”的热潮。求富最有效的途径是经商。经商也有经商的学问,商人们把“求利”看做是人生的主要追求目标,有“天下熙熙,皆为利来;天下攘,皆为利往”的说法。为了求利而总结的经验,有“夫用贫求富,农不知工,工不如南,刺绣文不如倚市门。此言末业贫者之资也”,还有“以末致财,用本守之”等

——以上材料摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——以上材料摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(1)根据材料一,概括西汉中前期的“求富”观念。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析当时海外白银流入中国的原因。

材料一 国不农,则与诸侯争权不能自持(自保)也,则众力不足也。事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也?……归心于农则民朴而可正(治理)也,纷纷则不易使也,信可以守战也。

——《商君书·农战》

材料二 松江府“壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。苏州府“郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。湖州府“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。

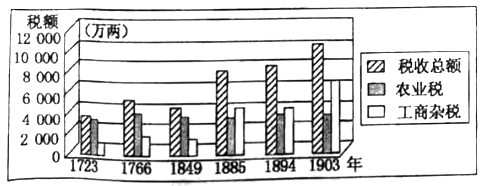

材料三 清代中期农业税与工商杂税变化趋势图

材料四 清代统治者坚持认为:“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人”避免“为农者相率而趋于工矣”。为此,对工商业实行重税政策,全国各地税关税卡林立,“关津有过路之税,镇集有落地之税。”

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)据材料一归纳商鞅的经济政策并说明其理由。

(2)据材料二、三概括明清时期出现的经济现象。

(3)据材料四归纳:面对经济的变化,清朝统治者采取了什么对策?结合所学知识说明其消极影响。

材料 随着唐朝的发展,由少数民族将士组成的“蕃兵”“蕃将”,成为唐朝开边拓土的重要力量,高丽人高仙芝出身于将门之家,唐玄宗开元后期出任安西都护府,镇守西域,天宝六年(747),高仙芝率一万骑兵,历经艰难险阻,长途奔袭阻断西域商路的小勃律(今克什米尔境内),俘其国王,经此一役,“诸胡七十二国皆震慑降服”。

天宝八年(749),高仙芝以石国(依附于唐朝的西域小国)不守番薯之礼为由,率军征讨,大肆杀掠,掠得大量金银珠宝,皆入其家。石国王子召引大食(阿拉伯帝国)军队进攻唐安西四镇,与高仙芝率领的唐军战于暹罗西域(在今哈萨克斯坦共和国境内),唐军大败,自此,唐朝在西北疆域的扩展受阻。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括高仙芝成为唐朝名将的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评述高仙芝的功过。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料1889年,两广总督张之洞从英国预购炼铁机炉,有人提醒先要确定煤、铁质地才能配置合适的机炉,张之洞认为不必“先觅煤、铁而后购机炉”。张之洞调任湖广总督,购得大冶铁矿,开始筹建汉阳铁厂,由于找不到合适的煤,耗费六年时间和巨资,仍未能炼出合格的钢铁。盛宣怀接手后,招商股银200万两,并开办萍乡煤矿,但由于原来定购的机炉不适用,依然未能炼出好钢,只得贷款改装设备,才获得成功。通过克服种种困难,汉阳铁厂成为中国第一家大型的近代化钢铁企业,1949年后收归国有。

——摘编自陈真等编《中国近代工业史资料》等

材料提供了一个中国近代企业发展的案例,蕴含了现代化的诸多启示,从材料中提炼一个启示,并结合所学的中国近现代史知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

5 . 【历史——选修1:历史上重大改革回眸】

材料南北朝时,士族族谱是选任官员的重要依据。唐朝初年,旧士族虽已没落,但清河崔氏、范阳卢氏等数家所谓“山东士族”,仍凭借其祖先的影响,享有崇高的社会地位。这些家族编写族谱,标榜为华夏“高门”,自诩“家风”优良,相互间通婚。唐初那些以军功起家的大臣,也把能与他们通婚视作荣耀。

唐太宗决心从谱牒入手,改变这种状况。他下令修撰全国总谱《氏族志》,不限地域,不分民族渊源,收集当时全国各地具有影响的293个家族,排出等级,但不作为任用官员的依据。编写者受习惯影响,将当时只任六品官的清河人崔民干列为第一等。这让唐太宗颇不高兴,下令:“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级。”于是皇族被列为第一,外戚次之,清河崔氏只排到第三等。当时文武大臣中,不少人的祖先在北朝后期才从草原南迁,也因此跻身“高门”之列。

——摘编自唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐太宗时谱牒改革的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐太宗时谱牒改革的作用。

6 . 【历史——选修3:20世纪的战争与和平】

材料1965年,美国在越南的军事行动升级后,中国政府在加强对越南的军事援助的同时,向美国政府传递了一系列警示性信息,要求美国不得将战争无限制升级。美国决策者对此颇为重视,加强相互间的“信息传递”,努力理解中方的信息,并将中方的可能反应作为制定战略决策时必须考虑的最重要因素之一。在同中国政府打交道的过程中,美国表现出某种谨慎和克制,朝鲜战争式的中美直接军事冲突没有重演。

1969年上台的尼克松政府,面对美国在越南问题上的困境,以及从亚洲收缩力量的需要,对美国的对外政策做出了重大调整,试图使之适合美国力量的限度和新的国内国际条件。1973年,美国与北越在巴黎签订了协定,越南战争基本结束。

——摘编自陈兼、赫斯伯格《越战初期中美之间特殊的“信息传递”》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析美国与中国在越南战争中没有发生直接军事冲突的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析美国结束越南战争的原因。

材料一

清朝康、雍、乾长达一个多世纪中,社会总体稳定。清政府取消了人头税,根据耕地面积确定税额,减轻了下层百姓负担。农业上普遍采用了轮作、复种、多熟等农作制。玉米、甘薯等耐寒、耐旱、高产作物不断推广,人们将林木覆盖的山地和草原广为开垦。人口从清初的1.8亿增加到鸦片战争前夕的4亿之众,引起了一系列变化:一些地区“游手好闲者更数十倍于前”“田地贵少,寸土为金”;水土流失和草原沙化现象凸显;农业人均收益递减,各地民变此起彼伏。

——摘编自《明清经济史》

材料二

为解决人口压力,康有为认为,“西北诸省土旷人稀,东三省、蒙古、新疆疏旷益甚,人迹既少……早谋移徙”。严复则认为兴办现代实业较垦荒辟田有效得多。到民国时期,有人认为,“人口增加是无止息的,食料的增加是越来越困难的。即使我们能开垦荒地、改良农业、增加生产,总是赶不上人口增加的快”;至于工业化一途,因需要大量投资,短期内难以搞成。因此很多人认为,解决人口问题的“治本方法”是“迟婚与节育”。

——据《中国人口发展史》整理

请回答:

(1)根据材料一,说明清朝中期人口膨胀的原因及其影响。

(2)根据材料二,概括近代学者缓解人口压力的主张,并简要评价。

材料一 中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例

——数据来源:何怀宏《选举社会及其终结》

(1)依据材料并结合所学知识,以选官制度的变革为视角,解读寒门子弟入仕比例发生的变化。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料二 1912年1月19日,南京临时政府教育部颁布《普通教育暂行办法》,规定“小学读经科一律废止”;“废止旧时奖励(科举)出身”的作法,一律称该类学校的毕业生;“凡各种教科书,务合乎共和民国宗旨,清学部颁行之教科书,一律禁用”。“初等小学可以男女同校”;“小学手工科,应加注重”;“中学校为普通教育,文、实不必分科”;“开设的科目有修身、国文、外国语、历史、地理、数学、博物、物理、化学、法制、经济、图画、手工、乐歌、体操”。

——摘编自裘士京《中国文化史》

(2)结合材料,概括南京临时政府教育改革的特点。分析这些改革措施所起的积极作用。

材料三 日本早在1871年就成立了文部省,着手近代教育改革,1872年,明治政府颁布了《学制令》,这个学制是日本历史上第一个教育制度,其提出的“全民教育”是当时日本教育的基本方针,之后陆续发布《教育令》和《帝国大学令》,奠定了近代学制。义务教育的实行使教育迅速得以普及,到1907年基本上普及了六年义务教育,儿童入学率达到97%。

——沈红梅、朴凤玉《日本三次教育改革对我国教育改革的启示》

(3)阅读材料,结合所学知识简述日本此次教育改革的背景和作用。