材料一 自古以来,我国是个多民族的国家。秦汉时期,中国更是一个有空前统一规模的多民族国家。这时,汉族作为主体民族还没形成,在其境内及其周围,存在着许多民族和部落

——白寿彝《中国通史》

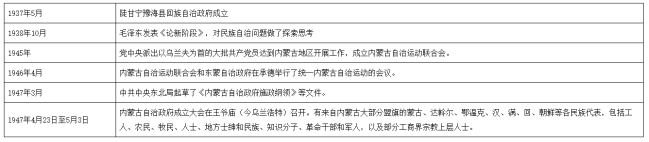

材料二

——根据蒲兴祖《中华人民共和国政治制度》整理

(1)结合材料一和所学知识,列举秦始皇对“境内及其周围”“许多民族和部落”有效政治控制的措施,并概括这些措施产生的积极影响。

(2)结合材料二和所学知识,概述内蒙古自治区建立的主要条件和意义。

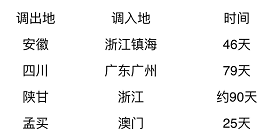

由此可知,这一时期

| A.清朝对军队难以有效控制 | B.先进科技影响了兵力调动 |

| C.英军完全控制了水路交通 | D.中英交战双方都缺少增援 |

材料一 后稷曰:“所以务耕织者,以为本教也。”是故天子亲率诸侯耕地籍田,大夫士皆有功业……后妃率九嫔蚕于郊,桑于公田。是以春秋冬夏皆有枲(xǐ麻的雄株)丝茧之功……是故丈夫不织而衣,妇人不耕而食,男女贸功,以长生,此圣人之制也。

——吕不韦《吕氏春秋·上农》

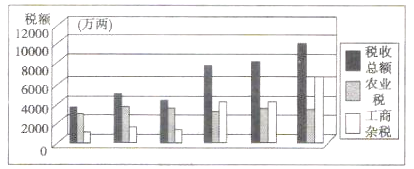

材料二 清代中期农业税与工商业杂税变化趋势图

材料三 20世纪80年代初,农业生产实现了平稳较快增长,城乡差距曾一度缩小,但到90年代后期,城乡差距再一次拉大。由于我国人口基数大、人口增长快的影响,虽然一部分劳动力流动到城市或者乡镇企业工作,农村农业劳动力人数在这一时期继续增加,但是农业就业人数占农村就业比重从1978年的90.75%变为1991年的80.29%。农业增加值占农村增加值的比重从1978年的83.1%变为1991年的64.24%,到2008年,这一比重达到最高峰,接近28%。

——摘编自《现代中国经济社会转型:从二元结构到四元构(1949~2009)》

(1)根据材料一,指出中国古代农业的主要经营方式是什么?结合所学,分析自耕农经济在中国古代社会中的地位和作用。

(2)材料二的图中可以得到哪些信息?根据材料二和所学知识概括当时经济发展的主要特征

(3)根据材料三,概括改革开放后,中国农村经济发展的特点,并指出20世纪80年代初农村生产较快增长的主要原因。

材料一 洋务运动中的民用工业……其本身的资本主义性质已为今日时论所公认。……洋务工业的官督商办和官商合办,官领其总,商出资本,无疑是一种切实的倡率引导。它们于不知不觉中把封建主义的坚冰钻开了些微裂缝,而后,民族资本主义则可以沿着这些裂缝慢慢渗开。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 抗战期间国民政府经济管理办法一览表(局部)

| 时间 | 条例名称 | 主要内容 |

| 1937年 | 《工厂迁移案》等 | 组织企业有序向大后方迁移 |

| 1939年 | 《矿产品运输出口管理规则》《川康铜业管理规则》等 | 直接干预或管制生产、流通、分配、消费等各个环节 |

| 1941年 | 《战时经济体系基本纲领》;《管理工业机器、化工材料细则》《管理液体燃料规则》等 | 扩大国营,联合民营;部分企业实行收归国有 |

——据陈雷《国民政府战时统制经济研究》编制

(1)据材料一,说明洋务工业是如何将“封建主义的坚冰钻开了些微裂缝”的。

(2)据材料二,分析国民政府统制经济政策产生的影响。综合上述材料,请你谈谈对近代中国工业化历程的认识。

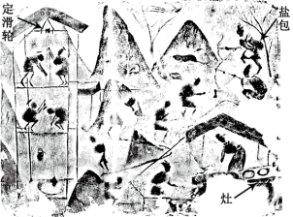

| A.精耕细作的显著特点 | B.生产工具比较落后 |

| C.耕作技术有明显进步 | D.生产资料投入很多 |

6 . 材料一 (隋炀帝)登基之初,即建洛邑,每月役丁二百万人。导洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡,筑长城东西千余里,皆征百万余人,丁男不充,以妇人兼役,而死者大半。及亲征吐谷浑(少数民族政权),驻军青海,遇雨雪,士卒死者十二三。又三驾东征辽泽,皆兴百余万众,馈运者倍之,又逆征数年之赋,穷侈极奢……身丧国灭,实自取之,盖资我唐之速有天下也。

——摘自杜佑《通典•历代盛衰户口》

材料二 (隋炀帝)修运河、建东都是适应了经济重心南移和东盛西衰的趋势;西巡东征、巡游江南很大程度上是在实施发展统一国家的战略,在国土开发上迈出了历史性的一步等等。我认为:秦始皇做过的事,他多半都做了,但是他没有焚书坑儒;隋炀帝做过的事,唐太宗多半也做了,但贞观时代远不及大业年间的富庶。然而,秦始皇、唐太宗帝都有“千古一帝”的美誉,隋炀帝却落了个万事唾骂的恶名。

——摘编自胡戟教授《隋炀帝新传》

(1)概括材料一中导致隋朝灭亡的隋炀帝的举措。

(2)根据材料概括指出两位作者对隋炀帝的不同态度;并指出评价历史人物应该遵循的原则。

材料一 春秋战国时期,中国完成了社会的转型。血缘社会转向了地缘社会,封建诸侯、贵族分权转向了专制独裁、皇帝集权,血缘宗法制度崩溃,地缘郡县政治确立,最后形成中央集权制度。春秋战国时期,各国尝试者新的土地管理形式和人口控制方式,以期达到富国强兵的目的。齐国的“相地而衰征”,鲁国的“初税亩”,商鞅变法的“废井田,开阡陌”,一种新的土地制度逐步确立。在政治体制和经济体制发生变化的同时,随着血缘宗法社会的破坏,知识阶级逐渐从贵族中分离出来,尝试者成为独立的阶级,并努力承担着道统传承的责任。

——据辛田《春秋战国时期社会转型研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要概括春秋战国时期社会转型的表现。

材料二:纵观明清(鸦片战争前)时期,专制统治登峰造极,统治者完全用行政命令去干涉经济活动,工商业受到官府的严酷控制。工商业者的社会地位一直受到专制政府的压抑,再加上重本抑末观念,许多商人在发财后不是将资金投入再生产,而是投向旧式的土地经营。农民耕耘自食,小农经济在社会经济中依然占据优势,城乡间工农业商品经济的交流市场很小。统治者把外人来华贸易视为是“天朝”对“蛮夷”的恩赐,海禁封闭政策极大地抑制了对外贸易的发展。中国的社会转型因此而严重滞后,直到鸦片战争后才开始缓慢的向近代社会转型的坎坷之路。

——据郝钧、周连春《明清时期中西方社会转型的比较研究》

(2)根据材料一、二并结合所学知识,与春秋战国相比,明清时期社会转型的结果有何不同?并分析其原因。

| A.盐场生产实行分工协作 | B.盐业专卖制度形同虚设 |

| C.盐业生产开始使用机械 | D.官营制盐业的技艺高超 |

材料 汉初的时罚制度基本上承教了秦 朝的刑罚体制。而秦朝的刑罚制度,不仅方法残酷,体系也比较混乱,肉刑、徒刑常结合使用、刑种之间的轻重等差异不是很严格、固定。经过西汉初期一段时间的“休养生息“以后,汉代的政治经济在文景之际得到迅速发展,社会文明程度有了提高。汉文帝适应形势的需要,以“仁政"精神为指导,总结了秦朝暴政而亡的教训,对刑罚进行改革,废除了肉刑,主要是用徒、智、死三刑取代观、斩左趾、斩右趾等肉刑:确止了恤刑原则,对于犯罪的老、幼、妇孺、病残者,在定罪量刑方面给予照顾;还确定了刑事责任的承担标准,以年龄作为确定刑事责任的标准取代秦朝以身高担责的标准。使沿表了两千多年的肉刑退步成废,刑罚进入了相对文明阶段。

——摘自杨东江《论汉初的刑制改革及其历史意义)

(1)根据材料并结合所学知识,概述汉文帝改革刑罚制度的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评析汉文帝对刑罚制度的改革。

材料 马端临,字贵与,饶州乐平(今江西乐平)人,宋末元初杰出史学家。其父马廷莺在宋理宗、度宗两朝屡任史职,著书颇多。马端临受其父影响,平素注重学问的积累和资料的搜集整理,他认为修史的目的在于考察历代统治者兴亡盛衰,为封建统治阶级提供经验教训。在唐代杜佑的《通典》基础上,他“采撅诸书”,编纂了一部记述我国历代典章制度的专著—《文献通考》。全书首列《田赋考》,“叙历代因田制赋之规,而以水利、屯田、官田附焉。凡七卷。”马端临认为对于封建井田一类的问题,要认识到“返古实难”,应当“知时适变”。其看法同朱熹接近,又部分夹杂“心学”的思想。对于异常的社会现象和自然现象,他“不日妖,不日祥,而总名之日‘物异’,编《文献通考·物异考》”。《经籍考》共76卷,占全书22%,著录自古迄宋现存图书5000种。“会古通今,该洽载及,荟萃源流,综统同异,莫善于《通考》之书”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料,概括《文献通考》的史学特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析马端临编纂《文献通考》的背景。