| 年份 | 国家计划安排工业产值占工业总产值的比率 | 实行指令性工业品产值占工业总产值的比率 | 由国家管理人体物商品占工业总产值的比率 |

| 1978年 | 81.3% | 95.7% | 97.2% |

| 1998年 | 7.6% | 6.1% | 8.3% |

| A.经济体制调整得以完成 | B.资源逐渐转由市场配置 |

| C.国有企业负担有所减轻 | D.所有制形式日益多元化 |

材料一 如图是1910年代日本棉纱对华出口情况示意图

——据森时彦《1910年代的中国市场与日本棉纺织工业》

材料二 如表是20世纪二三十年代胶州海关洋货直接进口情况简表(单位:百万海关两)

国别 | 1921年 | 1922年 | 1931年 |

日本 | 30.00 | 39.07 | 40.50 |

美国 | 2.70 | 5.59 | 14.55 |

英国 | 1.48 | 2.45 | 8.52 |

——据茅家琪《中国旧海关史料》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出日本棉纱对华出口变化的基本趋势,并指出1915—1920年变化的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对该组数据进行合理的历史解释。

| A.国民经济调整取得显著成就 | B.中国入世冲击居民消费结构 |

| C.改革开放助推消费水平提升 | D.社会主义市场经济体制确立 |

材料一 黄河以“善淤(积)、善决(口)、善改道”闻名于世。黄河每泛滥一次,“浸禾稼”“没民田”“毁庐舍”“漂人畜”,直接威胁中原统治政权的稳固与社会的安定。商代频繁迁都,多与黄河洪水泛滥有关。秦统一后,“决通川防”,使黄河下游河道、堤防归于统一。此后,黄河下游河道在两岸堤防的约束下,泥沙淤积严重,洪水决溢之害不绝于书。自古以来,从大禹治水到潘季驯“束水攻沙”,从汉武帝“瓠子堵口”到康熙帝把“河务、漕运”刻在宫廷的柱子上,中华民族始终在同黄河水旱灾害作斗争。

——据鲁枢元、陈先德主编《黄河史》等

材料二 1949年,全国即将解放,黄河治理由分区治理转为全流域治理。党中央成立了黄河水利委员会,提出了兴利除害的治理目标。新中国成立后,投入大量资金,按照“以工代赈”“按劳记工”等办法调动人民积极性,协调上、中、下游利益矛盾,一方面复堤防患,一方面兴修农田水利,引黄灌溉。1953年,随着抗美援朝、土地改革的胜利及社会主义改造的开展,黄河治本的条件逐渐成熟。党中央组织科技人员收集大量科学数据,在苏联水利专家指导下,完成了《黄河综合利用规划技术经济报告》编制工作,规划兴修了三门峡、刘家峡等水利枢纽,黄河治本工作全面展开。

——据郭书林、王瑞芳《从治标到治本:新中国成立初期的黄河治理》编写

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出古代统治者重视黄河治理的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立初期黄河治理的特点,并分析说明黄河治本工作全面展开的历史背景。

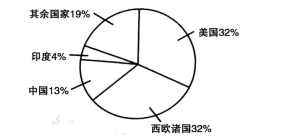

有关数据处理的地理分布图

| A.国际新秩序的建立任重道远 | B.中美在科技领域争夺主导权 |

| C.世界各国间的联系日益紧密 | D.大数据时代加剧了两极对峙 |

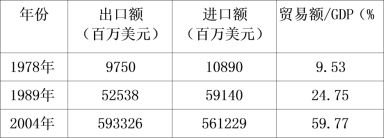

| A.中国贸易的世界比重上升 | B.社会主义市场经济体制确立 |

| C.中国积极融入全球化进程 | D.外贸在中国经济中占据主导 |

| A.沿海经济开放区的开辟 | B.家庭联产承包责任制的推行 |

| C.上海浦东的开发和开放 | D.城市经济体制改革全面展开 |

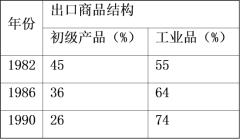

对上表数据解读正确的是

| A.农民为工业化付出的代价过大 | B.苏联形成了较齐全的工业体系 |

| C.反映了苏联国民经济比例失调 | D.客观上反映了斯大林模式的作用 |

材料 竺可桢(1890~1974),中国杰出的科学家和教育家。1918年,他怀抱“科学救国”理想从美国回到中国。1920年,他与柳诒徽共同主持南京高等师范学校史地学部,培养了胡焕庸等一批地理学家和气象学家。1927年,筹建中央气象研究所,后出任所长。抗战前夕,中央气象研究所在各省设置40多个气象站和100多个雨量站,出版了中国气象资料,为我国的气象学奠定了基础。他认为“学理之研究重于物质之享受”,于艰难环境中苦心创业。新中国成立后,竺可桢亲自主持和筹建中国科学院地理研究所,领导或指导了我国地理的综合考察、自然区划、历次地理学规划等工作。根据国家需要,他又组织了西北沙漠、西南南水北调地区以及黑龙江等省、区的考察,为国家建设提供了参考数据。

——据《竺可桢全集》等

(1)根据材料,概括竺可桢对中国科学发展的贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,简析竺可桢取得成就的原因。

| A.经济实力得到显著增强 | B.工业强国地位已经确立 |

| C.综合国力开始不断提升 | D.产业结构调整日趋合理 |