材料一 隋唐时期,以长安和洛阳为中心的陆上交通线四通八达,各州、郡县之间形成了稠密的交通网络。在南方,扬州、广州、荆州迅速成为了重要的交通枢纽,大运河的开凿承载着沟通南北的重任。车的形制增加,肩舆的使用更为普遍,海船的制作更加适合海上航行。政府对于人们的行船、闹市走车马、出入关津都以法律的形式作了严格的规定。在都城、重要的港口、码头随处可见驿站和私人旅舍。石拱桥等桥梁的建立和完善便利了人们的出行。饯别、折柳等文化开始盛行并固定下来,影响后世。

——据齐涛主编《中国民俗通志•交通志》

材料二 英国从中世纪晚期开始重视道路的维护和管理工作,根据法律,由教区的住户每年义务工作6天,或提供代理人服务。17世纪中期以来,随着经济的发展,英国对道路管理的要求提高。1663年议会通过了第一个收费公路法案,即在某些道路上征收通行税的法令,此项税收款必须专用于道路工程。进入18世纪以后,道路管理方式逐渐按商业化的方式运作,由信托公司负责道路的经营管理和维修养护。在1760﹣1774年间,议会通过了不下于452项有关道路建筑及其保养的法令。道路系统的完善对于商品运输能力、商品流通速度以及商业效率和扩张力具有重要的意义。

——摘编自张卫良《工业革命前英国交通运输业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐时期交通事业发达的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国近代交通运输业管理上的变化,并说明英国近代交通运输业的发展对工业革命爆发的影响。

(3)综合上述两则材料,谈谈你对发展交通运输业的认识。

材料一 自明朝后期起,高产作物玉米、番薯、马铃薯自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播,在一定程度上缓解了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等新的经济作物也大致于同时引进,进一步丰富了农产品结构。

自隆庆开放海禁(1567年,隆庆皇帝宣布解除海禁)之后,大批中国商品以东南亚为跳板流入欧洲和美洲……与海外贸易的发展相联系,白银货币化成为明朝后期到清朝引人瞩目的现象。明初以铜钱、纸币为法定货币,白银在禁止流通之列。但纸钞因政府未能控制投放量而导致信用下降,……明朝中期,朝廷被迫弛用银之禁,而通过海外贸易大量流入中国的白银恰好弥补了国内银矿不足的缺陷。……白银作为货币,具有不变质、易分割、价值高等优点,其货币化本是商品经济发展的产物,反过来又进一步推动了商品经济的发展。

——摘编自张帆《中国古代简史》

材料二 清初,为了对付东南沿海的抗清斗争,从清康熙元年(1662年)开始,政府厉行海禁,禁止官民私自出海。1680年,福建官员杨捷等人为缓解百姓生活压力、防止敌对情绪再次高涨,上琉请求开海贸易,同年,金门、厦门、铜山、海坛四岛率先开海,之后整个海禁政策随之松动。1683年,郑氏反清力量覆灭,1684年(康熙二十三年)清政府正式废除海禁政策,翌年设立江(上海)浙(宁波)闽(漳州)粤(广州)四海关。大量中国商船出海贸易,海外商船也纷纷来华,刺激了国内经济的增长,中外交往也随之增多,清朝国力进一步提高。1757年起(乾隆二十二年)清廷实行“独口通商”政策,将国内与西洋各国的贸易集中于粤海关一口。

——摘编自王玉婷《康熙年间的海禁政策初探》

(1)依据材料一并结合所学知识,归纳明朝时期的中外交往活动给中国经济发展带来的积极影响。

(2)依据材料二,指出清朝前期对外经济政策的变化。结合所学知识,概括“独口通商”政策对中国历史发展的影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对明清时期海外政策变化的认识。

材料一 坊廓户一词在唐代还是泛指城镇人口,到宋代就成了户籍制度的专门术语。坊廓户不仅包括府州县治等城居人口,而且把镇、市居民亦揽入在内,所以有县坊廓、镇坊廓和市户等不同称谓。与乡村地区依据有无田产将乡村户划分为主户和客户两大集团,主户依据田产多少再分成五等不同,城中是依据有无房产划分主客,且分为十等。大致而言,上等坊廓户包括城居地主、豪贾巨富和行业总首等,中等坊廓户由营运顺利或手艺突出的小康人家组成,下等则包括从市井小民到极贫秀才的各色人等。

——摘编自葛金芳《南宋全史·社会经济与对外贸易》

材料二 新中国成立后,逐步建立起严格的户籍管理制度。1958年颁布的《中华人民共和国户口登记条例》对公民从农村迁往城市做出严格的限制规定,明确将城乡居民区分为农业户口和非农业户口两种不同户籍……革开放以后,户籍改革的第一步就是放宽农村人口在集镇的落户限制。1984年,《国务院关于农民进入集镇落户问题的通知》颁布,户籍严控制度开始松动。通知规定,农民可以自理口粮进集镇落户,并同集镇居民一样享有同等权利,履行同等义务。1997年,国务院出台通知,规定已在小城镇就业、居住、并符合一定条件的农村人口,可以在小城镇办理城镇常住户口。2012年《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》指出,要引导非农产业和农村人口有序向中小城市和建制镇转移,逐步满足符合条件的农村人口落户需求,逐步实现城乡基本公共服务均等化。

——摘编自微博《中国户籍变迁》

(1)根据材料一概括宋代户籍管理的重要举措,并结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二和所学知识概括指出八十年代以来我国户籍制度改革的主要趋势,并分析其意义。

(3)结合上述材料谈谈你对户籍制度变革的认识。

材料一 明末清初的数十年间,四川遭受了多次战乱,境内人口锐减,大约只有50万人,达到了历史最低点,耕地大量荒废。在此情况下,清政府实施“移民垦荒”政策,规定四川荒地归移民所有,农民、手工业者、商人甚至士绅纷纷加入移民队伍,全国掀起了移民入川的浪潮。在不到100年的时间内,四川移民达632万人。这次移民中,湖北、湖南的最多,故称“湖广填四川”。

——摘编自李禹阶《重庆移民史》

材料二 全面抗战爆发后,随着国民政府迁都重庆,大批政府机关和党政军人士云集重庆;各类内迁的民营、国营和军工企业达上千家;大量高校也纷纷内迁重庆,如中央大学、交通大学、复旦大学等。一时间,重庆高校林立,学府众多,最盛时多达38所,是抗战前重庆高校数量的近20倍。到1946年,重庆人口从战前的47万增至124万。

——摘编自李禹阶《重庆移民史》

材料三 三线建设是指1964年起,在中西部地区开展的一场以战备为中心的国防工业建设活动。重庆因战略位置重要、工业基础好而成为三线建设的重点区域,大量工矿企业内迁,随迁职工达10余万人,重庆也因此保留了大量三线建设的遗迹和材料。

史料1 对国务院有关部门批准在渝开设的窗口办公、展销、咨询服务等项目可布置在母城核心地带;对科技信息研究机构、知识密集技术密集的新兴产业,用地量不多又无污染的项目可布置在母城边缘的近郊开发区内(如南坪、石桥铺、观音桥);对其他工业项目,视其生产性质及规模,分别布置在母城外围的区县城镇地带。

——重庆市档案馆《关于重庆市三线调整项目定点规划及优患政策会议纪要》

史料2 老兵们磨破了军装、解放鞋,磨破了肩和手,他们谁也没有怨言,更无人提劳动用品、工作服、补贴、加班费等物质要求,有人说他们傻,老兵们心里明白,他们为的是把三线建设尽快搞上去,这是最大的精神安慰。

——重庆涪陵“816地下核工程”一位老兵口述

(1)根据材料一、二,概括明末清初和抗战时期两次移民的共同特点,并结合所学知识,分析抗战时期移民内迁的历史意义。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明两段史料对研究三线建设的价值。

(3)综合上述材料,谈谈你对移民的认识。

材料一 当初次之失败也(指兴中会成立后领导的广州起义),举国舆论莫不目予辈为乱臣贼子大逆不道,咒诅谩骂之声不绝于耳……,惟庚子失败(指义和团运动期间,孙中山领导的惠州起义)之后,鲜闻一般人之恶声相加。而有识之士,且多为吾人扼腕叹惜,恨其事之不成矣。前后相较,差若天渊。

——孙中山《建国方略》

材料二 (北京学生罢课被捕,胡适和李大钊就此争论。地点:北大红楼)

胡适:我们真的不能蛮干下去了,……如果我们不实行总罢课,如果我们采取一些缓和的办法,我们北大不至于走到现在这个地步。爱国有很多途径,救国有很多的方式和方法,我听说你最近一直在鼓吹俄国革命,说我们中国人必须要走俄国人的道路,这很危险!

李大钊:有什么危险的呢?我劝你也不要总盯着美国人的路,不要总信奉杜威的那个实验主义。

胡适:我的建议是我们要取消罢课,我们要给政府一个台阶下。

李大钊:绝不能取消罢课,我们现在只有一条路,那就是采用更加坚决的方式去斗争。

——《觉醒年代》台词

材料三 中国革命之再起,主要的是靠城市工人阶级的斗争来决定;红军是工人取得政权后的军事组织;农民虽然在农业革命中有很大的作用,然它们从来不能有独立作用及独立的成功。……主要的是要加紧城市工人的组织与斗争,必须城市工人革命高潮峰起,才能够得到城市及农村苏维埃及赤卫军的组织。

——《陈独秀著作选》

农民问题乃是国民革命的中心问题,农民不起来参加并拥护国民革命,国民革命不会成功。……在这里,共产党的任务,基本的不是经过长期合法斗争以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。

——《毛泽东文集》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“举国舆论”的变化,并分析“差若天渊”的原因。

(2)分别指出材料二和材料三中双方的根本分歧,并概括二者在实质上的共同点。结合所学知识,请任选其中一种分歧谈谈你的理解。

(3)综合上述材料,你能得出哪些启示。

材料一 16世纪开始,曼彻斯特从军事要塞逐渐发展成为工商业城市。1830年已有棉纺厂99家,并开通世界最早的现代化铁路。1838年,设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制。19世纪下半期,从传统的棉纺业衍生出许多新门类,开通了通海运河,可通往世界各地。20世纪初,不断与周围工业社区及城镇连接,发展为大城市。1961-1981年,因过于拥挤,人口大量外迁,老龄化日益严重,纺织业日越衰落。20世纪后期,城市中心被废弃的工业区包围,几个大面积的旧贫民区仍然存在。

——摘编自(英)克拉潘《现代英国经济史》等

材料二

|  |

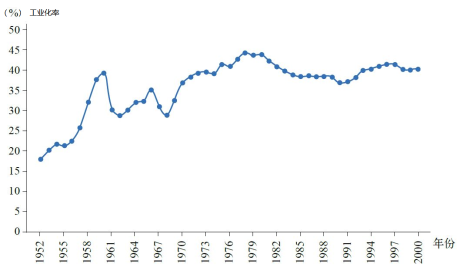

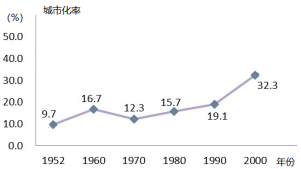

| 1952-2000年中国的工业化率与城市化率 | |

——白南生《中国的城市化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述曼彻斯特发展成为近代大都市的因素,并指出其存在的问题。

(2)根据材料二指出20世纪50年代开始我国城市化进程的特点,并结合所学知识分析影响20世纪80年以来城市化发展的因素。

(3)综上,谈谈你对城市化发展的认识。

材料一 1834年英国颁布了新的《济贫法》,其主题和基调是通过惩治"懒惰"贫民根治贫穷问题。这一时期的济贫院主要以惩治穷人为主,各方面限制十分苛刻,济贫官员甚至认为这有助于穷人的道德完善并使懒汉勤奋起来。济贫院内供给的食物粗糙,劳动极其繁重而且毫无意义,居住条件也很恶劣。在济贫院内,人们必须穿统一的制服,按时作息。院内贫民失去政治自由,选举权被剥夺。这样做带有明显的人格侮辱与政治性惩罚,其目的是希望全体社会成员都依靠自助摆脱社会问题的困扰。英国主流社会没有认识到工业化的发展、社会结构的变化、资本家的贪婪是造成工人阶级贫困的根源,反而把贫困归咎于穷人自身道德的原因,归咎于穷人的"懒惰",这种观念影响了政府的决策。

——摘编自郭家宏《工业革命与英国贫困观念的变化》

(1)根据材料一,概括19世纪30年代英国济贫制度存在的问题及其产生的原因。

材料二 中国共产党的共同富裕思想有三个基本内涵∶第一是解放和发展社会生产力,这是共同富裕的关键基础。即没有生产力的解放和发展,社会财富就无法生成,共同富裕就缺少财富基础。第二是消灭剥削、消除两极分化,这是共同富裕的基本前提。即共同富裕是共同的、全民共享的富裕,而不是少数人、局部的富裕,只有破解剥削和两极分化问题才有可能实现共同富裕。第三是最终达到共同富裕,实现人的自由全面发展,这是共同富裕的基本目标。即共同富裕不只是物质财富上的共同富裕,还包括精神财富上的共同富裕,是以人的自由全面发展为目标的。

——摘编自吕小亮、李正图《中国共产党推进全民共同富裕思想演进研究》

(2)根据材料二,概括指出中国共产党共同富裕思想的基本内涵。结合所学知识,谈谈我国实现共同富裕的有利条件。

材料一 在历史研究上,不要提研究资本主义萌芽了。与其说资本主义萌芽,不如叫近代化萌芽即市场经济的萌芽。

——摘编自吴承明《要重视商品流通在传统经济向市场经济转换中的作用》

把中世纪城市整体发展的主要特点作为一个结构体系来进行中西比较论证,我们会看到中国古代社会乃至明清时期的城镇基本上不可能孕育出这样的胚芽,因此所谓明清资本主义萌芽实在是一个不存在的伪问题。

——摘编自杨师群《明清城镇不存在资本主义萌芽》

材料二 在20世纪80年代前后,“资本主义萌芽”问题的讨论,又出现了一个高潮。这一时期的研究,呈现出精细化和总结性两大特点。既有战国、两汉等时段新说,又有从农业、社会经济结构与形态的剖析、旧说新议等层面进行了深入探讨,弥补了前期讨论的缺陷。

——摘编自何晓明《世界眼光与本土特色——中国资本主义萌芽研究》

材料三 回顾资本主义萌芽研究的学术史,可以从以下四个阶段去把握:①1930-1940年代:问题的最早提出及理论定调;②1950年代中期-1960年代中期:对经典结论的证明;③80年代:解放思想,回归学术;④90年代:开放语境下的深入探索。

——摘编自仲伟民《资本主义萌芽问题研究的学术史回顾与反思》

(1)材料一中的两种主张是否相同,据材料并结合所学知识加以分析。

(2)据材料二并结合所学知识,分析资本主义萌芽问题的讨论在80年代出现高潮的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,请你谈谈影响历史研究的因素。

材料一 中国历史上粮食生产状况统计表

| 时期 | 战国晚期 | 西汉晚期 | 唐朝 | 宋朝 | 明朝 | 清中期 |

| 耕地面积(亿亩) | 0.9 | 2.38 | 2.11 | 4.15 | 4.65 | 7.27 |

| 粮田面积(亿亩) | 0.85 | 2.24 | 1.99 | 3.9 | 4.2 | 6.18 |

| 人口(亿) | 0.2 | 0.6 | 0.53 | 1.04 | 1.3 | 3.61 |

| 人均粮田(亩) | 4.26 | 3.76 | 3.76 | 3.75 | 3.23 | 1.71 |

| 粮食亩产(公斤/亩) | 108 | 132 | 167 | 154.5 | 173 | 183.5 |

| 人均占粮(公斤) | 460.5 | 496.5 | 628 | 579.5 | 559 | 314 |

——摘编自吴慧《农道:解读中国粮食问题》

材料二 近代中国是世界粮食进口大国。1871年-1873年,中国进口大米41.6万公担(1公担=100公斤),到1909年-1911年,进口大米猛增至373.2公担,增加约8倍。上海是主要粮食进口地区。上海开埠后,粮食需求量不断上升,大米进口量由1913年的0.012万公担上升到1922年的98.08万公担。面粉进口则由1864年的0.63万公担增至1900年16.91万公担。其次,广州开埠后也成为主要的粮食进口口岸,自1912年至1918年,广东每年平均进口大米、面粉等各类粮食8亿斤。福州、厦门被迫开放为通商口岸,外国米源源不断以低价向福建倾销。

——摘编自汪德平《近代中国粮食国际贸易研究》

材料三 新中国成立初期,中国共产党解决粮食问题的实践,主要是根据粮食问题产生的不同原因有针对性地采取不同的措施,大致经历了三个阶段:1949年到1952年,利用政权力量对粮食进行合理调配,利用市场机制使粮食得到正常流通,制定政策刺激粮食生产,加大国家对粮食生产的投入;1953年到1954年,根据国家大规模经济建设和城镇人口发展的情况,采取了控制粮源的措施,制定了统购统销政策,将粮食的收购和销售控制在国家手中;1955年之后,则针对统购统销造成的农村关系紧张等问题,为了完善和改进统购统销政策,采取了定产、定购、定销的办法。

——摘编自马双龙《新中国成立初期中国共产党解决粮食问题的实践和经验》

(1)根据材料一,概括中国古代粮食生产的基本情况。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国成为世界粮食进口大国的原因。

(3)根据材料三,概括新中国解决粮食问题的特点,并结合所学知识,谈谈对粮食生产的认识。

材料一 在古代雅典政治运作中,一个公民是一个士兵、一个法官并且还是政府会议中的一分子,他所有的公共职务要亲自去做。伯里克利说:“当优先推举某人去担任公共职务的时候推举他的原因不是由于他是特定阶级的成员,而是由于他所具有的真实才能。只要具有为国家服务的能力,没有人会由于贫穷在政治上一文不名。”雅典还构建了一套预防权力集中的机制。如议事会的常设机构采取的是50个部落轮流当政的办法,议事会的负责人也由抽签决定,每天更换,任何人不得在一年中两次担任负责人。

——摘编自张港、张文伟《古代雅典民主政治特性分析》

材料二 光荣革命后英国实行的是君主立宪制度,这在当时的世界是最为开放的政治制度,其他国家不可望其项背。但国家政权掌握在贵族手中,在选举上存在着议席分配不合理、选举权狭小及选举手段腐败现象,而工业革命孕育的两个新的阶级(工厂主阶级和工人阶级)却完全没有政治权利,这不能适应变化的社会现实,因而被当时的人称为“旧制度”。

——钱乘旦主编《世界现代化历程·总论卷》

材料三 他(托马斯﹒杰斐逊)的一生都是为确保人民的自由、民主而奋斗。为了保障人民与生俱来的权利,他设计了一套缜密的措施。其中对政府的公共权力,进行分立且使权力的相互制衡构成一个立体的构架便是措施之一。这表现为不仅横向上各级政府实行三权分立与制衡,纵向上联邦与地方层层分权,两者纵横交错构成立体的防护体系。

——施德军《论杰斐逊“立体制衡”分权思想的实践来源》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代雅典民主政治的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出材料中“当时的人”所称为的“旧制度”存在的问题。

(3)根据材料三,指出“一套缜密的措施”的设计原则。结合所学,概述“立体的构架”的主要内容。

(4)综合上述材料并结合所学,谈谈你对各国政治制度的认识。