| A.能够准确记述作者的事迹 | B.比相关研究著作的可信度更高 |

| C.反映出时代对历史叙述的影响 | D.版本越新越接近历史 |

材料一 西汉以前都城布局坐西朝东,是继承过去宗法制度的礼制,以东向为尊。东汉以后都城布局改为坐北朝南,是推崇皇权的礼制'以南向为尊。当时在中央集权的政治体制下,为了尊崇皇权的需要,把皇帝祭天之礼作为每年举行的重大典礼,规定在南郊举行,这是使都城布局坐北朝南的一个原因。

——杨宽《中国古代都城制度史研究》

材料二 王子今《“忠”观念研究》从历代典籍、石刻、碑文、敦煌遗书等多种史料以及民俗文化、人名、地名中发掘“忠”观念的表现及演变过程,发现秦汉专制政体的奠基导致“忠”的政治规范的定型。“早期(战国时期)政治道德形式中的某些情感因素,已经逐渐为完全由政治地位所决定的义务和责任的严格规范所代替”,“为人臣必忠”,“危身奉上日忠”。表明“忠”是对皇帝的绝对服从,“不忠”常常是君主令臣下致死的罪名。

——黄敏兰《质疑“中国古代专制说”依据何在》

材料三 清朝雍正帝的御用作坊无所不能,制作的器物数量之多,令人难以置信,甚至还能制造重型武器。……按照朝廷的制度,武器的设计、制作和使用是国家的事,权归兵部、工部。可是雍正皇帝用国库银两制造大量武器,无论兵部、工部,还是内阁都无权过问。造办处还制作其他物品。这些物品一部分用来赏赐群臣,以笼络臣下;一部分为己用,如出宫防卫。

——杨启樵《雍正帝的御用作坊》

材料四 一般人往往说,中国过去是一个君主专制的国家,我认为称它是君主则诚然的,称它为专制,那就未免有一点冤枉。……因全国人民参政,都由政府法律规定,皇帝也不能任意修改。即如清代考试制度所规定的考试时日,两百几十年来也未曾更改过。所以中国的传统政治,实在不能说它是君主专制。

——钱穆《国史新论》

(1)据材料一、二,概括古代都城建筑布局和政治观念的变化并指出原因。

(2)据材料三,概括雍正帝御用作坊的特征。这反应了清朝政治具有怎样的特点?

(3)据材料四,概括钱穆的观点。结合史实加以说明。

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表所示为史书记载的东汉末年至三国时期几位良吏的事迹。

| 姓名 | 出身及任职 | 事迹 |

| 陆凯 | 举孝廉出身,曾任东吴永兴县长、诸暨县长。曾拜征北将军、领豫州牧等 | 其时宫中列将何定媚逢奸巧,受宠专权,陆凯当着他的面斥责他:“你看前前后后侍奉君主不忠诚,倾覆混乱国政的人,有哪一个能善终天年的?你为什么专门干那些佞媚奸邪的坏事,堵塞君主的视听?你应当自我勉励改正。不然的话,会有你无法预料的灾祸!” |

| 蒋琬 | 举茂才出身,曾拜 蜀国尚书令,领益州刺史、大将军、大司马等 | 蜀汉后主建兴元年(223年),丞相亮(诸葛亮)开府,辟琬为东曹掾。举茂才,琬固让刘邑、阴化、庞延、廖淳……亮数外出,琬常足食足兵以相供给。亮每言:“公琰托志忠雅,当与吾共赞王业者也。”密表后主曰:“臣若不幸,后事宜以付琬。” |

| 荀彧 | 举孝廉出身,曾任东汉侍中、守尚书令 | 彧尝言于太祖(曹操)曰:“宜集天下大才通儒,考论六经,刊定传记,存古今之学,除其烦重,以一圣真,并隆礼学,渐敦教化,则王道两济。”或从容与太祖论治道,如此之类甚众,太祖常嘉纳之。彧德行周备,非正道不用心,名重天下,莫不以为仪表,海内英隽咸宗焉 |

| 锺繇 | 举孝廉出身,曾任曹魏大理卿、相国、太尉、太傅等职 | 太祖(曹操)方有事山东,以关右为忧。乃表繇以侍中守司隶校尉,持节督关中诸军,委之以后事,特使不拘科制……太祖在官渡,与袁绍相持,繇送马二千余匹给军……其后河东卫固作乱,与张晟、张琰及高干等并为寇,繇又率诸将讨破之。自天子西迁,洛阳人民单尽,繇徙关中民,又招纳亡叛以充之,数年间民户稍实 |

——据陈寿《三国志》等

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求;现象须源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰)

| A.禅让制 | B.内外服制 | C.分封制 | D.皇帝制度 |

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表所示为史书所载的唐代几位名臣的事迹。

| 姓名 | 职位 | 事迹 |

| 房玄龄 | 曾任中书令、尚书左仆射、司空等职 | 太宗亲征辽东,命玄龄京城留守,手诏曰:“公当萧何之任,朕无后顾之忧矣。”军戎器械,战士粮廪,并委令处分发遣。玄龄屡上言敌不可轻,尤宜诫慎 |

| 魏征 | 曾任尚书左丞、秘书监、门下侍中等职 | 太宗新即位,励精政道,数引徵入卧内,访以得失,徵雅有经国之才,性又抗直,无所屈挠。太宗与之言,未尝不欣然纳受。徵亦喜逢知己之主,思竭其用,知无不言 |

| 狄仁杰 | 曾任大理寺丞、侍御史、刺史、司马、同凤阁(中书省)、鸾台(门下省)、平章事(宰相)等职 | 时武卫大将军权善才坐误斫昭陵(唐太宗墓)柏树,仁杰奏罪当免职,不至于死。……仁杰曰:“臣闻逆龙鳞,自古以为难,臣愚以为不然。……今陛下以昭陵一株柏杀一将军,千载之后,谓陛下为何主?”帝(唐高宗)意稍解,善才因而免死 |

| 姚崇 | 曾任武后、睿宗、玄宗三朝宰相常兼兵部尚书等职 | 是时,上(唐玄宗)初即位,务修德政,军国庶务多访于崇。……崇独当重任,明于吏道,断割不滞 |

——摘编自《旧唐书》等

阐述从上述材料中发现的一则历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰)

材料一 15世纪末16世纪初,欧洲为了获取充足的生存资料,一方面,通过殖民掠夺,使世界上许多地区的动、植物原料被带回欧洲,如玉米、土豆等。另一方面,欧洲人还将自己本土的一些动、植物带到殖民地,大量生产,以弥补欧洲食物原料供应的不足,如:变种小麦。在1750年至1850年,小麦逐渐取代了其他谷物的地位,引起了欧洲真正的食物革命,白面包不再是富人的专利和地位的象征,也不再是穷人奢望的食品。所有这一切促使欧洲人对食物原料的开发与利用趋于世界化。

——摘编自《欧洲饮食文化的新篇章》

材料二 (美国)教科书的第一个错误是淡化先前探险家的重要性。1492年之前,其他各大州就有人多次到达美洲。哥伦布的重要性首先可归因于欧洲形势的改变,而不是到达了一个“新”大陆。在众多被教科书遗漏的重要因素中,首先是军事技术的进展。1400年前后,欧洲统治者开始使用大型枪炮并学会在船上装备它们。欧洲连续不断的战争助长了这种军备竞赛,而军备竞赛又导致射击、军事演练以及围攻技术的发展。关于哥伦布的动机,史料讲得极其清楚,但是大多数教科书在描述哥伦布时,并不敢说追逐财富是他们来到美洲的动机。

——摘编自【美】詹姆斯·洛温《老师的谎言——美国历史教科书中的错误》

材料三 直到1500年以前,大西洋一直是一道栅栏,一个终点。但在1500年左右,它变成一座桥梁,一个启程之地,其巨大的影响波及各方。一般看来,这一变化对欧洲人是有利的,但对其他地方的人则意味着灾难,如由于欧洲传来的天花等疾病,美洲人口大量减少;非洲出现跨大西洋的奴隶贸易,远至澳大利亚,则是长期存在的文化和语言的毁灭。

——摘编自【美】R.R帕尔默等《现代世界史:至1870年》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括欧洲“食物革命”出现的主要原因及其作用。

(2)根据材料二,说明美国历史教科书在哥伦布发现美洲上存在错误的依据。

(3)根据材料三,指出“这一变化”出现的主要途径,并结合所学知识说明“这一变化”产生的影响。

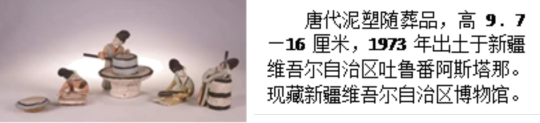

| A.是研究唐代新疆历史第一手史料 | B.内容的真实性还需要进一步甄别 |

| C.足以证明当地的生活与内地一致 | D.是唐对新疆进行有效统治的力证 |

| A.宗法制度限制王权 | B.礼乐秩序走向崩溃 |

| C.君主集权程度有限 | D.地方诸侯威胁王权 |

材料一

(1)依据材料判断图一至图三属于哪一类史料?

材料二 关于陈胜、吴广起义原因的不同记载

据《史记·陈涉世家》记载:“二世元年七月,发间左谪戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。失期,法皆斩。”

据考古出土的《云梦睡虎地秦简·徭律》记载:“御中发微,乏弗行,贷二甲。失期三日到五日,谇;六日到旬,貲一盾;遏旬,货一甲。水雨,除兴。”意思是说为国家征发徭役,如耽搁不加征发,应罚二甲。迟到三天到五天,斥责;六天到十天,罚一盾;超过十天,罚一甲。降雨不能动工,可免除本次征发。

(2)对比两段材料记录的内容有什么发现?哪一个更能体现真实的历史?

材料一 洲际贸易更多沿袭了旧有模式,只是在17世纪,特别是18世纪贸易模式发生了细微的变化。胡椒粉在16世纪初属于奢侈品,慢慢的它就变成了普通的大宗商品。随着贵金属的地位在17世纪的下降,以及部分国家在新大陆建立了殖民地,糖、烟草、兽皮,甚至木材逐步成为欧洲进口的主要商品。而欧洲向殖民地出口的商品多数为制成品,后者所占体积不大,但留出来的空间就可载上前往新大陆的移民。与东方的贸易情形大为不同,从与这地区直接接触的一开始,欧洲人就苦于拿不出任何商品来交换香料和其他理想的商品。因此,所谓的欧洲"贸易"实际上大多是掠夺。如果掠夺不成,就跟亚洲人交换大炮和军需品。亚洲人更多的是要求交换金和银,然后储存起来或做成珠宝首饰。总而言之,亚洲大量吸收了欧洲金属货币。直到18世纪,随着英国征服印度,这种贸易平衡才被打破。

——据(美)龙多卡梅伦、拉里尼尔《世界经济简史:从旧石器时代到20世纪末》

材料二 厦门是中国近代最早开放通商的五个通商口岸之一。19世纪90年代以前,厦门的进口贸易一般比较稳定。鸦片长期是最大宗的进口货物,棉花和棉织品次之。19世纪90年代以后,作为奢侈品的鸦片进口大量减少,杂货类进口价值快速增加,其中增加值主要来自大米和新兴的煤油、火柴、面粉等洋货……甲午战争以后,各类商品进口类别得到大幅度的增加,棉布类比战前增加了一倍,达到40余种,杂货类比战前增长了将近三倍。……开埠以后的厦门一直是一个商业城市,城市工业不发达,所以很少进口生产资料。在西方工业制成品杂货类中增加的主要是各种消费资料,品种繁多、五花入门。……随着厦门商业的日益发展兴旺,厦门的商人组织也相应的发生了变化。到19世纪末已经形成了"十途郊"的行业公会的组织形式。(“途郊”中的“途”是行业的意思,“郊”则专指顶盘商,即直接从生产商购货的批发商)。1904年厦门商会的正式成立才成功的对传统商人组织进行了近代化的整合。

——摘自刘良山《近代厦门对外贸易发展研究(1862-191年)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出与17世纪以前相比,17-18世纪洲际贸易变化的新特点,并简析17~18世纪“亚洲大量吸收了欧洲金属货币”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出19世纪90年代以后(甲午战争以后)厦门商贸发展的新变化,并分析这种新变化所产生的影响。