材料一从考古文化遗迹看,4000—5000年前西藏昌都地区就已经存在大型古人类聚落遗址,其中包含着部分川西、滇西北地区原始文化因素和特点,与周边地区的原始文化发生了广泛的联系和交融。唐朝时吐蕃政权不断向周边部族扩张,公元7世纪,吐蕃势力逐渐深入和影响滇西北和西洱河地区,并于唐调露二年在塔城设立神川都督府。在此背景下,佛教沿滇藏茶马古道由吐蕃传入南诏统治地区,并以南诏传统宗教文化为基调,形成了独居特色的阿吒力教、东巴教等等。明初,中央王朝视木氏统治势力为防御和抵抗吐蕃势力的依托而大力扶持,木氏历征战而将统治范围扩大到滇西北、藏东南和川西等广大藏区,并实施大规模的强制性移民政策。清中后期至民国时期,随着改土归流在滇藏川等少数民族聚居地的深入推进和大量汉族移民的迁入,汉文化对少数民族文化的渗透成为主流,其程度与范围远大于少数民族文化的互相交融。

材料二文化遗产廊道理念源自美国20世纪80年代,是日益受到国际遗产保护届关注的保护遗产新思维与新战略。此理念以特定的历史活动、文化事件为线索把众多遗产单体串联成具有重要历史意义的廊道遗产区加以整体保护。滇藏茶马古道上千年悠久的历史积淀了灿烂的文化和丰富的遗产资源。然而,在当今全球化、城镇化和现代化加速发展的背景下,茶马古道及古道上珍贵遗产迅速衰竭,古道在邻近地区被人为割裂,造成古道遗产内在的历史和文化联系性断裂,破坏其文化的整体性。面对滇藏茶马古道令人堪忧的保护现实,文化遗产廊道区域化、整体性保护思想契合了古道保护的内在诉求。

(1)根据材料一并结合所学,阐述滇藏茶马古道下民族交融的条件及特点。

(2)根据材料二并结合所学,简析滇藏茶马古道面临困境的原因,并提出相应的解决措施。

对于先秦“德”观念的发展可以大致看出这样一个线索∶在原始时代后期起,“德”意即由天和先祖所赐而“得”;后人传周文王的美德,除膺受天命外,还指文王采取的一系列惠保小民、勤政节俭、与民同乐、孝敬、恭祭先祖的政策与措施,最终得以使“小邦周”战胜“大邦殷”,“修建明德,以藩屏周”“周之制度典礼乃道德之器械”;直到孟子提出“四端”之说,人所拥有的恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心使个体成为责任的担负者,不再是由神灵,也不再是宗族之类的集体完成。中国古代思想中“德”的观念从天命层面、制度层面深入到内心,没有走向如同基督教、佛教那样通过偶像膜拜方式表现出信仰,而主要是关注人的自身能力的认识与开发,寻求人与自然以及人与人之间关系的和谐与平衡。在“德”由迷惑到明确的过程中,人们可以深切地感觉到古代人类精神觉醒的前进步伐。

——晁福林《先秦时期“德”观念的起源及其发展》

(1)结合材料与所学知识,对先秦时期“德”观念的发展进行解读。

《新民说》是梁启超在20世纪初用“中国之新民”的笔名、发表在《新民丛报》上的二十篇政论文章。梁启超申明“本报取《大学》新民之意(大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善),以为欲维新吾国,当维新吾民”。

今日欲抵挡列强之民族帝国主义,以挽浩劫而拯生灵,惟有我行我民族主义之一策。而欲实行民族主义于中国,舍新民未由;新之义有二∶一曰淬厉其所本有而新之,二曰采补其所本无而新之。二者缺一,时乃无功;凡一国之能立于世界,必有其国民独具之特质。上自道德法律,下至风俗习惯、文学美术,皆有一种独立之精神,祖父传之,子孙继之,然后群乃结,国乃成。斯实民族主义之根柢源泉也。我同胞能数千年立国于亚洲大陆,必其所具特质有宏大、高尚、完美,厘然异于群族者,吾人当保存之而勿失坠也;故吾所谓新民者,必非如心醉西风者流,蔑弃吾数千年之道德、学术、风俗,以求伍于他人;亦非如墨守故纸者流,谓仅抱此数千年之道德、学术、风俗,遂足以立于大地也。

(2)梁启超认为“新民”应具有哪些品质。

新中国成立以来高度重视对外文化交流。道法自然、天人合一的生存理念,天下为公、大同世界的价值追求,求同存异、讲信修睦的和谐心态,亲仁善邻、协和万邦的处世之道,同舟共济、独木不成林的合作思想,仁者爱人、以德立人的人格品行,为中国外交奠定了文化基石。“文化外交”中有着国家整体对外战略思想和中华传统文化思想的传承,更有战略、政策和实践的创新。有学者将70年的外交历程划分为“文化先行、外交殿后”“全面开放、全面参与”“提质升级、合作共赢”三个历史阶段,目前正处于大有可为的历史机遇期。

(3)结合材料,在上述三个阶段中各选取恰当一例,说明中华文明之精髓在中国外交实践中是怎样得到创新性运用的。

材料一 古代中国是专制君主制国家,国王或皇帝是国家的代称,王(皇)权至高无上。国王或皇帝握有最高立法权,法自君出。皇帝发布的“敕”“令”“诏”“谕”,凌驾于法律之上,具有最高法律效力,可以废除或修改现行的法律。国王或皇帝也握有最高司法权,是全国最大的审判官,狱由君断。中央司法机关听命于专制王权,不能独立审判。另外,行政和司法不分,由行政长官兼任司法官,并须对国王或皇帝负责。

古代中国社会,自给自足的自然经济占统治地位,民事法律关系不发达,没有产生独立的成文的民法典。历代的成文法典以刑法典为主体,兼有民法、行政法、经济法、诉讼法等方面的内容,形成以刑法为主、诸法合体的成文法结构形式。

西汉中期,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,儒学成为封建社会的正统思想,长期占据统治地位。儒家学说成为封建立法的指南和司法审判的依据。所谓“礼法结合”“德主刑辅”“以礼率法”等等,使中国古代法制和中华法系,具有浓厚的伦理道德色彩,大量的道德规范被直接纳入法典,以国家强制力来保证执行。“三纲五常”“忠孝节义”,直接成为定罪量刑的基本准则。这些都与欧洲中世纪教会法、阿拉伯法系以《古兰经》为主要法典的传统迥然不同。

材料二 中国古代法制史的发展线索是很清晰的。李悝的《法经》集春秋战国各诸侯国立法之大成,为封建成文法的始祖。秦律以《法经》为蓝本,改法为律,篇章、内容都有增减。汉律仍以《法经》为基础,吸取秦律成果编纂而成。唐律直接承继隋朝《开皇律》,它上集秦、汉、三国、魏、晋、南北朝,下垂五代、两宋、辽、金、元、明、清,以中华法系的典型代表名扬海外,影响扩及日本、朝鲜和越南等国。

——以上材料摘引自李用兵著《中国古代法制史话》

(1)根据材料一,概括古代中国法制的主要特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中华法系的地位和影响。

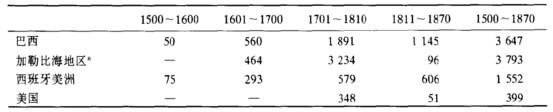

材料一 贩运到美洲的奴隶人口数量(单位:千人)

材料二 资本主义制度的建立实践了文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的政治主张。到19世纪后半期,英国社会学家斯宾塞借用达尔文的生物进化论,形成了社会达尔文主义。他认为人类社会是不断沿着由简单到复杂、由低级到高级的过程向前发展的,社会发展的规律同生物进化的规律一样,也是生存竞争,优胜劣汰,适者生存。因此,强者荣华富贵、弱者卑微贫贱都是社会进化过程中的必然现象。

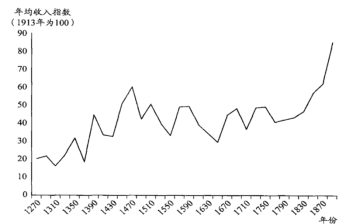

材料三 1270-1890年英国年均收入增长图

材料四 20世纪初列强瓜分世界示意图

据以上材料,为该学者的专著《近代西方殖民扩张史》拟定一份目录,并简要说明。(要求:“目录”应当线索明晰,结构完整;“说明”应当表述成文,叙述完整。)

材料一 殷、周是中国的奴隶社会,也是中国古代政治思想的起源时期,基本上奠定了后世政治思想发展的基础。在春秋战国时期,百家争鸣的局面形成,诸子纷纷周游列国,向各国统治者兜售各自的治国之道。秦汉之际,中国实现了新的统一,为各家的治国之道提供了实验的机会和场所。隋唐又重建了统一大帝国,此时的儒学已是以儒家的仁义德礼为主体,结合法家的信赏必罚、黄老的帝王南面之术的一套有原则、有方法的、完整的治国方案。自宋以后,主流政治思想是所谓程朱理学,是倡导性命义理的新儒学,它表明儒道佛三家的合流。明中叶一直到清中期,资本主义萌芽有了长足发展,这种现象也在思想观念中明显地反映出来。王船山、顾炎武、黄宗羲等人就是这个时期的思想代表,他们大都对封建社会和政治制度进行了批判。

——摘编自徐大同《从政治学角度研究中国古代政治思想史——中国古代政治思想史的线索与特色》

材料二 西方“民主”一词的词根有两个,一个是“人民”或“地区”,另一个是“权力”或“统治”,两字合成“民主”一词,其原义是指人民直接或间接选举代表统治或管理城邦的活动及决定城邦制度,因此,人们把民主理解为“人民的权力”或“多数人的统治”,西方的民主观念一直包含着各种不同内容的理论。在资产阶级革命的反复震荡中,人们认识到,不仅旧政权——封建专制政权,是一种“祸害”,在革命中建立的新政权-资产阶级政权,在不加限制的情况下也可能成为“祸害”,主权在民的思想理论逐步演变成资本主义国家的政治制度,逐渐形成由处于自然状态下的人们在自然法的引导下自愿约定组成国家的学说,也就是国家和法的起源学说。西方近代以来民主思想的演变反映了资产阶级民主政治的演进过程。

——摘编自马学刚、郭圣莉、孙艳红《西方传统民主政治思想述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代政治思想的发展阶段。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西方近代民主思想的内涵和意义。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代政治思想和西方近代民主思想的本质差异,并谈谈你对政治思想的认识。

材料一 春秋之治狱,论心定罪。志善而违于法者免,志恶而合于法者诛。

——摘编自西汉《盐铁论·刑德》

材料二 北魏高祖太和十二年(488年)诏:犯死罪,若父母、祖父母年老,更无成人子孙,又无期亲者,仰案后列奏以待报,著之令格(古代律法)。

——摘编自《魏书·刑罚志》

论者谓唐律一准乎礼,以为出入,得古今之平。

——摘编自《四库全书总目提要》

材料三 设计存留养亲制度,使子孙能够尽到对直系尊亲属的养老送终义务,有力地维护了家庭关系的稳定,并进而通过构建“父慈、子孝、兄良、弟悌、夫义、妇听、长惠、幼顺”的家族伦理关系,来促进社会大环境的稳定和谐……传统的“无讼”思想,在当代表现为通过调解制度来促进社会关系的和谐发展,重新焕发出了生机与活力。

——摘编自杨鹏程《礼法结合:中国古代法律发展的基本线索》

(1)根据材料一,指出西汉时期的司法审判标准。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明北魏高祖时期判案标准的新变化。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简述封建法律儒家化的影响。