秦汉以后的中国,传统的国家认同不仅表现为对某一君主、某个朝代的认同,还表现为对超越朝代的具有历史文化延续性的通称——“中国”的认同。自称“中国”者不仅是那些汉人主导的政权,也包括众多少数民族建立的政权,各个政权都为“中国”的发展做出了贡献。

材料一 契丹人受其先祖鲜卑人影响,建国之后,为了表明政权的合法性及其重要地位,自称“炎黄子孙”,开始以“中国”自居。同时,仍然称宋朝为“中国”。他们强调夷人懂礼即是“中国”,并不反对汉人懂礼也是“中国”。到辽圣宗(983—1031年在位)后期又自称“正统”。在自称“正统”的同时,仍然继续称宋朝是“中国”。

金人进入中原后,亦援引“中原即中国”“懂礼即中国”等理论,自称“中国”,也没有将辽、宋排除在“中国”之外。辽金时期,实际上萌生了多元正统意识,即比较宽泛的“中国”意识,或称“大中国”意识。

——摘编自赵永春《10—13世纪民族政权对峙时期的“中国”认同》

材料二 清代(1840年以前)在经济上比唐、宋、明都有较大的发展,在边疆版图、对外关系、文化思想等方面更为显著。但与同时期西方相比,发展相对缓慢,其原因主要在于传统的影响。总之,清代(1840年以前)对中国社会的影响是积极、消极并存。

——摘编自杜家骥《论清朝在中国历史上的地位》

(1)阅读材料一,结合所学,评析辽人、金人的“中国观”。

(2)运用相关史实对材料二的观点进行多角度说明。

材料一 “怀柔远人”体现了中国皇帝或君主对待蛮夷居高临下的心态,古代“天下中国观”与“夷夏之辨”是“怀柔远人”的思想基础。传统的天下中国观认为,以黄河中下游为中心的、以华夏民族为主干的所谓“中国”是宇宙文化的中心;所有的非中国人是未开化的“蛮夷”,中国的统治者理所当然被描述为天下全人类的君主。怀柔须建立在“德治”与“自治”的前提下。作为历代帝王的治术,怀柔的手段不外赐予、和亲、通商、教化等形式,以彰声威。最终目的是以“礼”来“定君臣之分,严夷夏之防”。儒家思想的“怀柔”在很大程度上是理想的象征,但其影响深远。

——摘编自苟德仪《“怀柔远人”的思想基础及清朝实践》

材料二 道光二十三年(1843年),中英订约规定,“将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示平允”。这一片面最惠国条款,虽出于英国的主张,却轻而易举地获得了清政府的同意,除强权政治等因素外,就中国而言还由于它符合传统的怀柔之道。……甲午庚辛时期,清政府的利益观念有了新的扩展。如伍廷芳用儒家理论批评西方自私自利,认为“其恕乎!己所不欲,勿施于人”“互利就应是它们(国与国)每一次交往的基调”。其后,光绪帝谕谓:“立国之道,先富而后可强”“柔远之道,寓于通商,而实富强之本也”。柔远之道已与国家利益和自强相联系,而不是以往的单方面施恩。上述思想,通过阐发和深掘中国传统观念中被忽略的积极意义,并与最惠国待遇的国际惯例结合起来,由此更进一步揭示了相互利益观念的正当性,向国际社会明确宣示中国根据公平正义原则的利益诉求。

——摘编自李育民《晚清对外关系中利益观念的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代“怀柔远人”的基本特点及其形成原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国“怀柔远人”内涵的变化,并加以评析。

材料

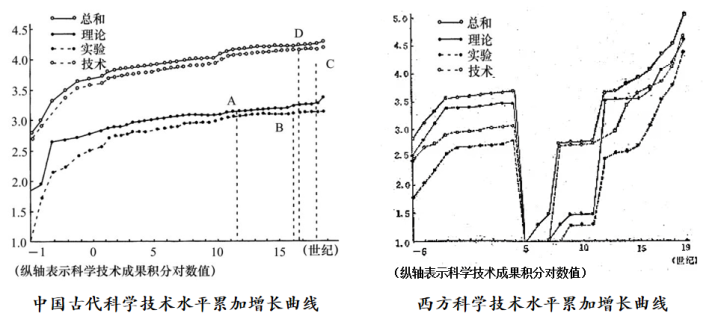

上图所示为中国与西方的"科学技术水平累加增长曲线",学界形容这一时期的中国具有"超稳定结构"并处于"高水平停滞"时期,并据此得出了一个结论;无论是对于中国还是西方来说,科学技术结构和社会结构之间都存在着适应性。也就是说,制度大于技术,中国的经济和科技的落后首先体现在政治体制和社会制度的不思进取上。

——据金观涛、刘青峰《兴盛与危机∶论中国社会的超稳定结构》整理

根据材料并结合所学知识,评析作者的观点(任意一点或整体)。(要求∶准确概括作者观点,评析须态度鲜明、逻辑清晰、史论结合。)

1895年5月11日

光绪帝颁发朱谕:嗣后我君臣上下,惟当坚苦一心,痛除积弊,于练兵、筹饷两大端,尽力研求,详筹兴革,勿存懈志,勿骛虚名,勿忽远图,勿沿故习,务期事事核实,以收自强之效。

——《清实录·德宗实录》

1895年7月19日

署理两江总督张之洞上奏:(俄国)与中国乃二百余年盟聘邻邦,从未开衅......(俄)此次为我索还辽地,虽自为东方大局计,而中国已实受其益,倭人凶锋藉此稍挫,较之他国袖手旁观、隐图商利以相去远矣。正宜乘此力加联络,厚其交谊,与之订立密约。

——张之洞《密陈结援要策片》

1895年7月20日

陕西道监察御史史熙麟上奏:(洋务新法)皆为邪说,商货已变,并及朝政,军器已变,并及文事,尽破成例,尽坏成法。

——史熙麟《法无可变宜斥邪说以塞乱源折》

1895年某月某日

苏州秀才包天笑(时年19岁):割去了台湾之后,还要求各口通商,苏州也开了日本租界。这时候,潜藏在中国人心底里的民族思想,便发动起来。一班读书人,向来莫谈国事的,也要与闻时事,为什么人家比我强,而我们比人弱?为什么被挫于一个小小的日本国呢?读书人除了八股八韵之外,还有它应该研究的学问吗?

——包天笑《钏影楼回忆录》

评析上述材料中的言论。(说明:运用具体史实,对材料中一人或多人的言论展开评析。要求观点明确、史论结合、表述清晰,不能重复材料。)

材料 文化与社会生产、社会结构、社会生活而俱来,它是社会的表象和凝聚力,怎样的社会产生怎样的文化体。中国古代文化是从高度发展的农业生产凝聚起来的。到了17世纪的明清之际,中国有从古代文化孕育有出新文化的继迹象,但没有破土就被顽梗的封建生产方式和封建政治窒息了。而西方的资本主义迅猛发展,他们相率东来,到了19世纪中期,施加暴力把中国纳入世界资本主义体系,开始了中国的近代化。所以,近代的中国已不是唐宋元明清那时的中国,又不同于西方资本主义世界的近代,而成为一种过渡的特殊形态社会。因此,中国的近代文化也有很大的过渡性,始终处于新旧交织之中,表现为复杂和多样。

——陈旭麓《中国近代史十五讲》

根据材料并结合所学知识,选取材料中一个观点进行评析。(要求:观点明确;史论结合;表述清楚。)

近代体育观念

| 观念 | 表现 | |

强兵御侮 | 1862年,湘军、淮军等新式军队最早引进西洋兵操,主要是英国兵操,包 括列队、刺杀、战阵与战术等。1881年,天津水师学堂首先引进了体育课,内容有击剑、足球、跳栏、跳远、跳高、爬桅等项。 | |

强种强国 | 1891年,万木草堂规定学生的课外活动要有固定时间,课以体操。20世纪 初,清政府明确了各学堂一律练习兵式体操的规定。1908年,上海创办了 中国历史上第一所培养女子体育专门人才的学校,其他女子学校也纷纷增设体操课。 | |

科学体育 | 1917年,毛泽东发表《体育之研究》一文,阐述了体育的概念、作用、目 的以及体育与德育、智育的关系。1922年,李大钊呼吁政府在工人们聚居 的生活场所组织建设公园、运动场、俱乐部等设施,为工人业余文化体育 提供条件。 | |

国粹主义 | 1919年,北京政府将“中华新武术”定为学界必学之“中国式体操”,意在抵制西方现代体育,这遭到鲁迅等学者强烈反对。1932年,中国在洛杉矶奥运会失利,《大公报》的文章指出“西式运动,中国既不暇学,亦不必学”。 | |

民族体育 | 20世纪30年代,以程登科为代表的体育界人士深受当时德国政治影响,他 们倡导将政治、军事、体育三者有机结合,要“全民皆兵”,人人拥有战 斗技能和卫国的能力,要利用军警权力来辅助民众实行全民体育。 | |

——摘编自崔乐泉《社会思潮影响下国人近代体育观变迁研究》等

评析上述材料所示的近代体育观念。(说明:运用具体史实,对材料所示近代体育观念的一种或整体展开评析。要求观点明确、史论结合、表述清晰,不能重复材料)

材料一 在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。汉代董仲舒“独尊儒术”的主张把传统文化的统一性推向了极致。但事实上,统治者宣扬的“吾家治国之道,霸王道杂之”,又使它具有多样性的特点。就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。

中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性又利于中华文化圈的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

材料二 近代,中国人接纳西方文化的过程是认识世界和反思自身的过程。它冲破了中国传统的民族封闭意识和自大心理,强化了民族忧患意识和民族复兴的内在驱动力,对中国的近代化具有积极意义。这一过程中,全盘否定民族文化、对西方文化认识过于肤浅、仅限于上层人士和社会精英参与等弊端也比较明显。因此,近代中国接纳西方文化的过程也是一个包容得失的历史过程,遵循着其内在发展逻辑。实践证明,近代中国文化的最终出路-将马克思主义的理论体系与中国固有文化体系相结合,并不断吸纳全人类一切优秀文明成果和文化精华,以使中华文化体系能与时俱进,永存活力。

——摘编自孙守敏《近代中国对西方文化的接纳及得失》

材料三 习近平总书记强调,文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨。我们传承弘扬优秀传统文化,吸收借鉴外来文化,必须运用马克思主义的立场观点方法,取其精华、去其糟粕,有鉴别地对待、有扬弃地继承。

——刘家义《坚定文化自信担当文化使命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化的基本特性并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对近代中国接纳西方文化的进程加以简要评析。

(3)根据上述材料结合所学知识,谈一谈当代如何坚定文化自信。

材料 公元805年,唐顺宗即位后,原东宫付读王叔文、王伾分别被任命为输林学士和左散骑常侍及待诏,主持政治改革(史称“永贞革新”)。短短8个月间,唐顺宗就采取了鱼去民间对官府的旧欠,停止地方官的进奉和盐铁使的月进钱,降低盐价,取消宫市(即皇帝的手下人对市场货物的抢掠)等一系列改革措施,查办了京兆尹李突的贪污案。就在唐顺宗和王叔文等人筹划前夺宣官兵权之际,四川节度使韦皋以唐顺宗患有中风病、不能说话为由,上表请太客武全年占比京子监国,宦官俱文珍等和反对改革的朝臣借题发挥,直接拥立太子称帝(即唐显宗),迫使唐顺宗送位,永贞革新仅持续了146天即宣告失败。唐究宗即位后,立刻贬王叔文为渝州司户,次年又将他杀害。

——摘编自陈贤庆《中华历朝变迁简史》

(1)根据材料,概括永贞革新具体举措的特点,并结合所学知识评析其作用。

(2)根据材料并结合所学知识,说明永贞革新失敷的原因。

材料 法国启蒙思想家卢梭(1712-1778)在《社会契约论》中写道:“从人类的实际情况和法律的可能性出发,在社会秩序中,是否存在一种合法又可靠的政府管理规则。……确立了政治法的真正原则并尝试在此基础上建构国家之后,现在还需要用外在关系来支持它。这些外在关系包括人权、贸易、战争和征服的权力、公共权力、联盟、协商、条约等等。”

请结合世界近现代史的相关史实,评析材料观点。(要求:观点明确,论证充分)

材料一 古代中国的乡里制度从秦汉的乡亭里制到清代的保甲制度绵延不绝。就性质而言,乡里组织不属于王朝国家的正规官僚系统,但拥有国家赋予的控制基层社会的权力。由于中国的辽阔疆域和低水平的交通状况,乡里组织基本职能主要停留在税收和治安两个关键领域。形成了中央集权体制下,对基层社会的“部分管理”。

——摘编自杨国安《“天高皇帝远”?古代基层社会如何治理》

材料二 传统乡村社会治理是一种整体性治理,中央政府、地方政府、士绅精英与村民群体共同参与。土地制度、户籍制度和科举制度等国家制度和宗族制度、乡规民约等乡村社会自我管理机制相结合,贯穿于乡村社会治理的过程之中。但乡村社会管理归根到底还是人治,正所谓“礼治有余而法治不足”。户籍、宗族制度带有专制与等级的色彩,乡村治理更多的依靠经验与传统。

——摘编自沈费伟《传统国家乡村治理的历史脉络与运作逻辑》

(1)根据材料一,概括中国古代乡里制度的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评析传统社会的乡村治理。