琦善(1790年—1854年)鸦片战争期间接替林则徐担任两广总督,处理与英国有关事务。后人对于琦善的评价呈现多元化。

材料一:琦善与鸦片战争的关系,在军事方面,无可称赞,亦无可责备。在外交方面,他实在是远超时人,因为他审察中外强弱的形势和权衡利害的轻重,远在时人之上。

——摘自蒋廷黻《琦善与鸦片战争》(1931年)

材料二:当时人的描述和后来研究者给琦善罗列的四大罪名是:一、主张弛禁,成为清王朝内部弛禁派的首领,破坏禁烟。二、英舰队到达大沽口外时,乘机打击禁烟领袖林则徐,主张投降。三、主持广东中英谈判期间,不事战守,虎门危急时又拒不派援,致使战事失败,关天培战死。四、私自割让香港予英国。核心就是:卖国罪名。

——摘自茅海建《天朝的崩溃》

材料三:蒋廷黻研究琦善,其目的是研究近代中国应采取怎样的政策对付帝国主义的侵略。肯定琦善,是为了借此抒发自己心中的一个信念:帝国主义这种现象是“国际积势”导致的,要真正战胜帝国主义,方法不是除了抵抗,什么建设也不做,而是应该了解这种“积势”,并利用它去寻找中国的出路。

——摘自蔡乐苏、尹媛萍《反抗帝国主义的另一条道路:论蒋廷黻的琦善研究》

(1)根据材料一、二,概括作者对琦善的态度及其依据。

(2)根据材料三,分析蒋廷黻研究琦善的原因。结合材料及所学知识,谈一谈影响历史人物评价的因素有哪些?

材料一 为解决对匈奴作战的粮草供应问题,汉武帝在西域实行屯田制度。公元前121年,汉武帝开始招募内地农民戍边屯田,对戍边农民赐予官爵,分给官地、农具、种子等。公元前119年,实行军队屯田,屯田所需土地、农具、种子等各种用品由国家统一发给。此后,军队屯田逐渐成为主要屯垦模式。开始时屯垦多由临时机构管理,到汉元帝后,西域都护成为屯垦总管,下有都尉或校尉、曲侯、屯长等分管各屯垦点。西汉在西域的屯垦不仅为统一西域创造了条件,也成为历代中央王朝治理西域的重要国策。

——摘编自李祖德《西汉的屯田》等

材料二 新疆和平解放后,为了解决当地严峻的经济困难,中央决定在新疆开展大规模屯垦戍边。1950年,驻疆部队开展了前所未有的大生产运动,当年实现了粮食蔬菜的自给。1954年,新疆军区生产建设兵团成立,军队建设军垦农场逐步转变为兵团职工建设国营农场,新疆屯垦进入到一个新的阶段。根据屯垦规划,兵团积极引进、吸收研发和推广先进生产技术,使新疆的国营农场建设朝着规模化、机械化、现代化的方向发展;实行农林牧副渔全面发展的战略,形成多门类的现代工业体系,为新疆现代工业发展奠定了基础。

——摘编自赵曼《新中国新疆屯垦戍边之发展阶段与特征》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉政府在西域实行屯田的主要措施,并简析其意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新中国成立初期的新疆屯垦与西汉西域屯田的不同之处。综合上述材料,就少数民族地区的经济发展谈谈你的认知。

材料一 1864年上海租界成立了中国近代第一个会审机关——洋泾浜北首理事衙门,并由上海道台与英国领事会商组织正式法庭,通过了《洋泾浜设官会审章程》。根据章程,会审公廨为中国的司法机构,由上海道台派一名同知主持……凡遇案件牵涉洋人到案者,必须由领事或领事派员会审。章程严格限制了会审公廨的管辖权和陪审官的权限。

1911年武昌起义后,由于会审公廊的满人谳员逃匪,驻沪领事团趁机接管了会审公廨并按照自己的意图进行改组,改组后会审公廨谳员由驻沪领事团任命,其菥傣亦由领亭团披给;司法管辖权限大为扩充;取消上诉程…….

民国政府成立后,中方多次要求会审公廨恢复到辛亥革命前的状态,这种努力在国人的请愿、上海总商会的推动及中外政府双方的照会上乃至在巴黎和会和华盛顿会议的提案中都有体现。但由于西方国家的阻挠,没有取得多大的进展。

——摘编自陈策《上海公共租界法权变迁问题研究》

材料二 1928年南京国民政府开展了修订新约运动,其中取消领事裁判权是一重点。南京政府与英美等国晨开多次谈判,于1930年收回了上海公共租界内由会审公癣演变而来的上海临时法院,达成了取消领事裁判权的初步协议。直到太平洋战争爆发后,鉴于中国战争的重要地位和中国人民的强烈呼声,1942年中英、中美达成了取消领事裁判权的协议,直到1943年中国似乎从形式上脱离了领事裁判权制度的桎梏。

新中国成立后的有关案件管辖的法律成果凸显了国家主权的司法自治原则,使中国涉外法权回归正统。

——摘编自胡燕《中国涉外法权变迁史研究》

(1)根据材料-并结合所学知识指出围绕上海会审公廨中外双方斗争的趋势及实质。

(2)根据材料-、二并结合所学知识,概括影响领事裁判权在中国变迁的因素,并谈谈你对领事裁判权在中国变迁的认识。

材料 9月2日,星期四。驻军,庄里镇。

今天开方面军抗日誓师大会,正式宣布改名为国民革命军第八路军一二零师……街上都挂了青天白日的旗帜祝贺。

下午1时……一万多指战员等着主席宣布开会。有如下三个重要训话∶

一、朱总司令训话大意∶日本帝国主义侵略到了华北,占领了平津,并且打到上海来了……华北一万万五千万人民正在盼望我们到华北去……我们不与日本的飞机、大炮打,我们专打日本的后、侧方的铁道、汽车路、火车、汽车、粮食窝,我们一定能取得胜利的!……

三、贺总指挥训话:10年前我们为什么丢开白帽子戴红帽子,今天为什么收起红军帽子戴国民革命军帽子。过去因为国民党叛变革命,今天为了抗日,我们戴国民革命军帽子没有关系,只要是为民族解放的事,老子穿花裤子都可以的。

——摘自《王恩茂日记·上》

(1)根据日记内容说明此次誓师大会的历史背景,并分别概括"朱总司令"和"贺总指挥"讲话的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈该日记有何史料价值,并指出使用日记史料进行历史研究需要注意什么问题?

材料一 唐律要求官吏必须廉洁奉公,严惩官吏利用职权营私舞弊、贪赃枉法的行为,并且对官吏的约束范围不限于本人而且及于家属。唐代不仅在立法上规定了严密防范官吏贪赃的具体措施,而且在司法上也严厉规定了对贪赃官吏的处罚。唐律虽规定官吏可享有议、请、减、赎和官当等特权,但对犯赃官吏,则大杖伺候,一切特权取消,严惩不贷……将官吏的贪赃枉法,与犯十恶不赦的重大犯罪等同起来,足见唐律对吏治的重视。

——摘编自何雨亭《唐代整顿吏治的立法》

材料二 清末新政时期,官场混乱无章,吏治腐败难返,破坏着国家机器的正常运转。在这种腐败成风的社会环境里,清政府新政收效甚微,有的措施甚至成为虐民的苛政。这段时间内,清政府不仅继承了历代王朝的弊政,而且又有在社会转型时期所滋生出来的许多新问题,新旧问题交织在一起,相互作用,构成衰世所特有的吏治腐败景象。争权夺利、因循敷衍、贪污受贿、横征暴敛、生活腐化,行者不讳,闻者不惊,造成了极大的社会危害。腐朽的统治者并没有励精图治,恰恰相反,他们把改革当作发财的最好时机,从上到下,都疯狂贪污、受贿,大肆搜刮、掠夺,最终激起群众的反抗,可以说他们亲自把绅商阶层和广大人民推向了自己的对立面。

——摘编自邵勇《改革之癌:清末新政时期吏治腐败问题议略》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代吏治整顿的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清末新政时期吏治腐败问题形成的原因及影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对官员腐败问题的认识。

材料一 历史发展总是螺旋式上升、波浪式前进的。由于历史进程和社会条件的制约,由于没有找到解决中国前途命运问题的正确道路和领导力量,辛亥革命没有改变旧中国半殖民地半封建的社会性质和中国人民的悲惨境遇,没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务。辛亥革命之后,在这场革命中接受洗礼的中国人民和中国先进分子继续探寻救国救民道路。十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义,促进了中国人民的伟大觉醒,在马克思列宁主义同中国工人运动的紧密结合中,中国共产党应运而生。中国共产党一经诞生,就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心和使命,点亮了实现中华民族伟大复兴的灯塔。

——习近平:在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话

(1)根据材料并结合所学,谈谈辛亥革命的历史局限对中国共产党建设方面的启示。材料二 中国共产党的诞生被毛泽东称为“开天辟地的大事变”。经过五四运动的洗礼,一批以救国救民为已任的先进知识分子成长为信奉马克思主义者。1919年5月李大创把《新青年》六卷五号编样为《马克思研究》专刊,此外,还建立了马克思学说研究团体,传播马克思主义。到五四运动前后,中国的产业工人达到200万左右,而且集中在沿海沿江的大城市,形成了新兴的社会力量。

——摘编自李步前《中国共产党的诞生是历史的必然》

(2)根据材料二并分析毛泽东认为中国共产党的诞生是“开天辟地的大事变”的理由。材料

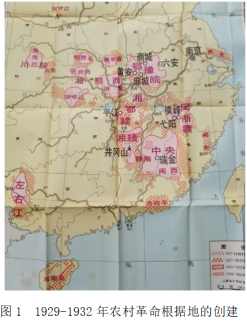

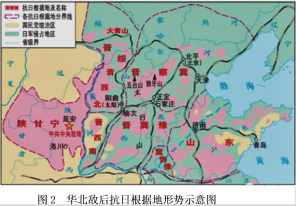

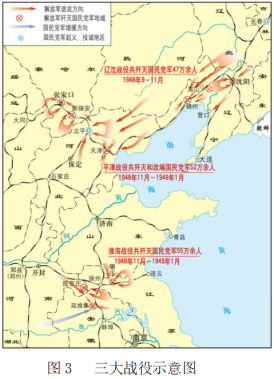

(1)依据图1、图2、图3的信息,分别概括当时革命形势的特点。

(2)以“变与不变”为主题,谈谈你对中国共产党领导民主革命的认识。

材料 于尔根·奥斯特哈默的《世界的演变:19世纪史》一书,被誉为“德国史学领域的里程碑”,很快就有了多种语文的译本,在国际学术界产生了广泛影响。这本书是关于19世纪的深度思考,奥斯特哈默说,“我想要阐释和论述的对象,并非一段封闭的、自我满足的19世纪历史,而是一个时代与历史轨迹相融合的关系,也就是历史之中的19世纪”。本书中“诸多内容和线索”所显示的19世纪,则从18世纪60年代延伸至20世纪20年代,是一个“更长的19世纪”。奥斯特哈默在写作19世纪史时,给出了三个名号,即“资本的年代”“革命的年代”和“帝国的年代”。

——摘编自李剑鸣《全球史写作中的时空结构》

根据材料及所学知识,谈谈你对“更长的19世纪”是如何理解的。(要求:持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料一 1829—1830年,英国出现粮食歉收和经济衰退现象,南部农场工人放火烧毁脱谷机。1829年12月,托马斯·阿特伍德等人组建了“伯明翰政治同盟”,类似的政治组织很快遍布英国各地。1830年,科贝特提出了五项议会改革要求。辉格党人认为必须采取适当的行动来阻止骚动升级及可能爆发的革命,同时借机击生长期执政的托利党人。1830年11月,格雷伯爵领导下的辉格党迫使威灵顿领导的托利党政府辞职。格雷政府上台后立即向议会提交议会改革法案。法案先后二次在下院通过,但又二次被上院否决。于是,格雷要求国王册封50个辉格贵族,确保法案在上院通过。在遭到威廉四世拒绝后,格雷以辞职抗议。最终,威灵顿放弃组阁,格雷重新出任首相。1832年6月4日,议案再次提交上院,法案以106张赞成票对22张反对票获得通过。

——摘编自刘成《民主的悖论:英国议会选举制度改革》

材料二 根据1832年改革法令,56个腐生选区被废除,30个较小的选区失掉了一个席位。在伦敦和其他新兴城市,新设了40多个新选区。仍有一些仅有数十名选民的小选邑被保留下来;一些人口较多的城市依然无权选送代表。改革法案还保留了选举人的财产资格,规定地主或房主年收入10镑者、租地经营达50镑者才有选举权。全国选民大约增加了30万,选民比例在全国成年居民中的比例有5%提高到8%。

——阎照样《英国政治制度史》

(1)结合材料一和所学知识,概括1832年英国议会改革的背景。

(2)结合材料二和所学知识,谈谈你对1832年议会改革的认识。

材料一 20世纪20—30年代,南京国民政府所颁布的《中华民国民法典》是中国历史上第一部正式的民法典。它是中国近代社会二十余年政治激荡、经济生活的需求以及思想文化的影响在制度领域的回应。

——摘编自:谢冬慧《民国民法典编纂及其当下镜鉴》

材料二 民国时期民法法典化代表了我国近代民法法典化的最高成就,不仅借鉴了西方民法法律文化的优秀成果,也充分考虑到了我国的传统和当时的国情,不仅立法内容趋于完善,立法技术也较前一时期有了很大改进,它揭开了我国民法法典化新的篇章……由于历史因素的限制,最终导致这样一个法典化的进程更多地停留于形式上,而未能很好的与现实相结合、未能真正解决很多现实的问题,从这一点来说,它是失败的。

——摘编自:赵虎《民国时期民法法典化研究》

材料三 新中国成立以来编纂民法典基本历程

| 20世纪五六十年代 | 1954—1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,被迫中断。1962—1964年,虽完成《民法典草案》,但因“四清运动”而中断。 |

| 20世纪七八十年代 | 1979年,我国第三次起草民法典,1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,于是1986年颁布民法通则。 |

| 20世纪九十年代 | 1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。 |

| 21世纪 | 随着中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。 |

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出《中华民国民法典》制定的背景?

(2)根据材料三,归纳指出新中国成立后编纂民法典基本历程的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。