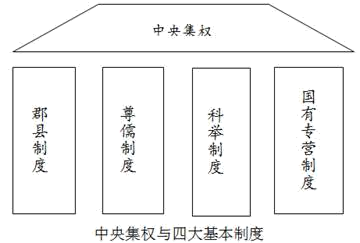

材料:有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度而展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

(1)根据材料并结合所学知识,简析图中每项制度是如何加强中央集权的。

(2)根据所学知识,概括我国古代选官制度演变的趋势。

| A.努力营造诗画合一的意境 | B.形象地补充文字表述的缺陷 |

| C.满足市民阶层的审美需要 | D.使小说中的奇闻异事图示化 |

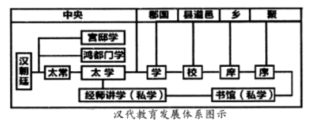

| A.儒学开始垄断学校教育 |

| B.私学成为国家教育的主流 |

| C.学校学制系统基本形成 |

| D.太学可以监管地方的学校 |

材料 有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。图示如下:

根据材料并结合所学知识,简析上图中每项制度是如何加强中央集权的

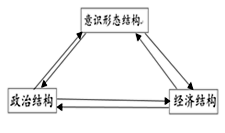

材料 学者金观涛曾将社会结构规定为某一社会中由政治结构、经济结构、文化结构(或称意识形态结构)互相偶合而成的形态稳定的组织系统。如下图

——摘编自金观涛《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》

结合材料与所学知识,围绕“中国传统社会与社会结构”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:使图示符合材料描述。明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。

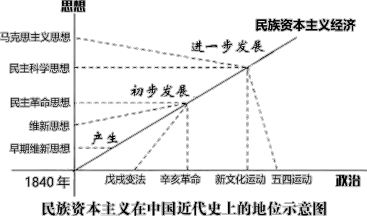

中国民族资本主义是在一个极其艰难的历史背景下发展起来的。对其在近代中国的历史地位问题,史学界多有研究。其中有观点认为:中国民族资本主义的发展在中国近代史上具有重要的历史地位,为中国的近代化进程铺设了道路,对近代中国历史和社会发展产生了重大影响。(见图示)

材料根据材料并结合所学知识,评析材料中关于中国民族资本主义发展历史地位的观点。(要求:对该观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确;角度广泛,史论结合)

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料有学者认为:“中华文化的创新精神贯穿了中国历史发展的全过程,最能体现中华文化的生命力。”下面图示从不同角度揭示了中华文化的创新精神。

根据材料并结合所学知识,对上述观点进行探讨。(说明:可以就图示中的一个或多个角度进行探讨,也可以对图示进行修改、补充、否定或提出新观点,并加以论述。要求观点明确、史论结合、史实准确。)

A. | B. | C. | D. |

| A.教育上学在官府人才辈出 | B.政治上诸侯争霸兼并不断 |

| C.思想上学术下移百家争鸣 | D.对外关系上丝绸之路开辟 |

材料一 在四大文明古国及希腊人、玛雅人的神话故事里,都有大水甚至洪水灭世的传说,只是原因和过程不尽相同。古代希伯来人和古代希腊人也有类似的洪水传说,其源头是苏美尔神话。在苏美尔人的泥版文书上,人们发现了故事的最早版本,后通过史诗《吉尔伽美什》被古代希伯来人继承,并传到古希腊人那里,于是就有了流传至今的洪水传说。中国古代也有“大禹治水”神话传说,但显然与上述神话差异较大。

——摘编自《世界文明探源》

材料二

1755年,《中国孤儿》在巴黎上演,获得巨大成功

伏尔泰根据中国历史故事,编写《中国孤儿》剧本。剧本写到:张惕接受皇帝托孤,决定要用独生子替太子送死,其妻子伊达美不予配合,说:“你向他发过誓么,要杀你的亲生子?唉!有什么贵和贱,又有什么主和臣,都不过一点虚荣定了一时的名分:天生来大家平等,……要谋自己的善后,才是我们职责。”剧中还有“士可杀而不可辱”、“请用理性、公正和习俗教化百官”等言论。1755年,《中国孤儿》在巴黎上演,获得巨大成功。

材料三 19世纪中期欧洲城市分布示意图

材料四 我以为东方正从酣睡中觉醒。在中国,它表现为一种显著的反抗外族的态度,偏向“中国是中国人的中国”的理想;在波斯……觉醒似乎表现为偏向民主改革的形式……非常引人注目的是,这些不满的迹象同时出现,不能纯粹归于偶然。谁知道呢?或许东方真的从其酣眠中觉醒,我们即将目睹一场数百万不满者反对寡廉鲜耻的西方剥削的起义。

——摘编自爱德华·布朗《1905-1909年波斯革命》

(1)依据材料一并结合所学,概括古代早期文明的特点。

(2)依据材料二并结合所学,分析《中国孤儿》反映的时代背景和影响。

(3)依据材料三并结合所学,概括19世纪中期欧洲城市出现的新现象,对应分析这些新现象出现的原因。

(4)依据材料四并结合所学,指出“东方正从酣睡中觉醒”的具体表现,并分析其原因。