材料一 春秋战国之际,官学垄断的局面被打破,私学兴起,聚徒讲学成为一时风尚,著名学者无不聚徒讲学,知识分子也把从师作为进入仕途的门径。各国有权势的大臣都私家养士,培植学派。齐的孟尝君田文、赵的平原君赵胜、魏的信陵君魏无忌、楚的春申君黄歇、秦的文信侯吕不韦,门下食客动辄几千人。这些食客中,有各学派的士,为主人出谋划策,奔走游说,著书立说。于是,各学派之间互相诘难辩论,形成了百家争鸣的局面。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二 中国诗歌在唐朝达到顶峰。仅据清代康熙年间所编的《全唐诗》所录,唐朝就有诗人两千二百多人,作品四万八千九百多首,作诗的人上自帝王、公卿、官僚,下至布衣,旁及僧、道,几乎遍及各个阶层。诗歌与唐人的日常生活关系密切,一首好诗写出之后,在不长的时间里就可以传到很多地方。除了传抄这种主要的传播方式外,还有传唱、题壁等多种方式,这些传播方式共同促使唐诗在社会上广泛流传。

——《中华文明史》

材料三 李约瑟从他对中国古代科技史的大量研究中得出结论:“每当有人根据中国文献对科技史的任何一个领域进行研究时,他会发现其聚焦点总会落在宋代。”

回答

(1)根据材料一并结合所学知识,简析战国时期出现百家争鸣现象的原因。

(2)依据材料二,概括诗歌在唐朝发展到顶峰的表现。

(3)据材料三并结合所学知识,指出宋朝科技的主要成就。

材料 陆楫(1515-1552)明代经济思想家,字思豫,号小山,南直隶松江府(今海)人。他的经济思想主要是对奢俭问题的看法。与传统思想不同,陆楫指出,“吾未见奢之足以贫天下也”,“自一人言之,一人俭则一个或可免于贫;自一家言之,一家俭则一家或可免于贫。至于统论天下之势则不然”,“予每博观天下之势,大抵其地奢则其民必易为生,其地俭则其民必不易为生者也。何者?势使然也”。

陆楫的思想与十八世纪英国的孟迪维尔(1670-1733)如出一辙。孟迪维尔在讽喻诗《蜜蜂的寓言》中,描述了一群蜜蜂的兴衰史。起先蜜蜂们追求繁华虚荣,无不奢侈挥霍,这样,社会兴荣发达,个个就业。后来蜜蜂们改变奢侈习惯过起俭朴的生活,结果导致商业萧条,民生凋敝……他这种以增加消费而不是以增加积累来促进经济繁荣的思想,在西方经济学说史上曾产生过不小的影响。亚当·斯密、马尔萨斯、凯恩斯等人都各取所需,从中撷取过思想材料。陆楫的思想要比孟迪维尔同类观点早一百多年,但与孟相比,对后世则影响甚微。

--摘编自吴申元《明代经济思想家--陆楫》

根据材料,概括指出陆楫与孟迪维尔的共同思想主张,并说明他们思想产生不同影响的原因。

材料一

材料二 孟子对民极为重视,他的著名之论是:“民为贵,社稷次之,君为轻。”“贵”指民的重要性而言,所谓“民贵"主要有两方面含义:民之向背关系着国家兴亡。其二,民是统治者的财用之源。无民就断了君子的财源,无民则君子不能行事。孟子认为得民之道关键在于给人民物质利益,给人民以生活保障。

——摘编自刘泽华主编《中国古代政治经济史》

材料三 明末清初黄宗羲的名著《明夷待访录》,便承袭了前辈的民本主义思想,提出国君是“天下之大害”的惊世骇俗命题,向流行于当世的“君为天下主”的传统论调提出挑战。

——摘编自冯天瑜《中华文化史》

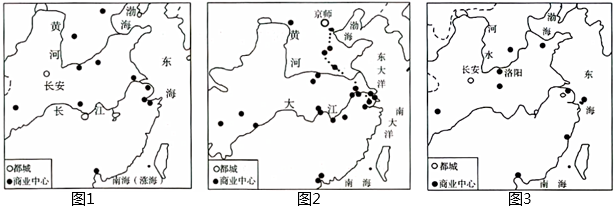

(1)图1、图2、图3是中国古代三个历史时期(汉朝、唐朝、明清)的商业中心分布图。任意选取其中一幅地图,充分提取信息,判断其所属历史时期并说明判断原因。

(2)依据材料二和材料三,分别概括孟子和黄宗羲的民本思想主张。

(3)依据材料并结合所学,简述中国古代民本思想的意义。

材料一春秋战国时期,私人藏书兴起。《庄子》记载“惠施(名家代表人物)多方,其书五车”,孔子“藏书于周室”。《汉书》记载:孔子晚年整理典籍,创立了“为之作序”、“言其作意”的文献整理方法。《墨子》记载“今天下之士君子之书不可胜载”。《韩非子》记载“今境内之民……藏孙(武)吴(起)之书者家有之”。

材料二隋朝的私人藏书以许善心、柳辩二人最为著名,他们都藏书近万卷。唐朝的藏:书种类包罗万象,藏书万卷以上者近20人。隋唐藏书家还参用自己的藏书进行目录编纂工作。

——摘编自吴修琴《中国古代私人藏书发展述略》等

材料三在目录学领域,私人藏书目录一直是重要的研究材料来源之一。很多的学术典籍虽失传于政府书库馆阁之间,却往往可以在私人藏书中一窥堂奥,因此不少私人藏书目录成为后世国史编纂的重要参考。

——乔楚《古代私人藏书目录与政府藏书目录书写原则比较》

(1)阅读材料一、材料二,指出隋唐私人藏书与春秋战国私人藏书的差异,并分析推动这两个时期私人藏书发展的历史原因。(2)结合上述三则材料和所学,分析古代私人藏书的文化价值。

材料一 作为一种世界观,也作为一种意识形态,在19世纪末20世纪初,“社会达尔文主义”不仅在欧美思想界拥有极其广泛的影响,而且在当时的社会政治实践中扮演着至关重要的角色。其核心内容“宿命”、“等级制”和“奴役”、“优胜劣汰”,诸如“生存竞争”、“自然选择”、“适者生存”等社会达尔文主义的核心概念已经成为当时的“时代标签”。

——摘编自周保巍《“社会达尔文主义”述评》

材料二1895年,严复在其译述的《天演论》中,阐释了“优胜劣败”、“适者生存”:种族与种族、国家与国家之间也是一种大竞争的局面。在竞争中,谁是强横者,谁就是优胜者,就能生存下去;谁是弱劣者,谁就要在竞争中失败、灭亡……不到几年《天演论》便成了一般救国人士的理论根据,而“物竞天择”、“适者生存”等名词也便成为社会上最流行的口头禅了。

——摘编自李云泉主编《中西文化关系史》

根据材料并结合所学知识,对19世纪末20世纪初“物竞天择”、“适者生存”等热词在中西方流行作出合理解释。

材料 1891年,陈望道出生于浙江,自幼聪明好学,后考入浙江省立金华中学,毕业后留学日本。1917年底,陈望道开始仔细研读由日本译介的马克思主义经典译著。1919年6月,陈望道归国,被浙江第一师范学校聘为语文教员。在一师期间,他和学生一起积极提倡新文化、新道德,反对旧思想旧观念。1920年初陈望道来到上海,参加了上海共产主义小组出版的《共产党》月刊的创刊工作。当时,陈独秀、李大钊筹划将《共产党宣言》尽快译成中文,而精通外语、汉语功底深厚、具有扎实的马克思主义理论基础的陈望道成为最佳人选。随后,陈望道携带《共产党宣言》英文版和日文版秘密回乡,经过数月的仔细研究,克服众多难关,于1920年4月完成《共产党宣言》的第一个中文全译本的翻译工作。至1926年5月,中文全译本《共产党宣言》已相继印刷出版17版。

——摘编自吴燕《陈望道对马克思主义在中国早期传播的贡献》等

根据材料并结合所学知识,对陈望道翻译《共产党宣言》进行合理解读。(要求:解读充分,逻辑清晰。)

材料 政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相作用并对经济基础发生作用……在这些现实关系中,经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响,归根到底还是具有决定意义的,它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。

——摘编自《马克思恩格斯选集》第四卷

提取材料中的观点,并结合世界近代史的相关史实举例说明。

材料一 对于鸦片战争,中西方学者有着不同的称谓。这反映出各自文化阵营关于此次战争目的的看法差异,中国学者一般将此次战争称为“鸦片战争”,认为是反对走私的正义护国战争;而一些西方学者则将其称为商业战争,认为是为了打破贸易不公的局面。费正清就曾经提到:鸦片战争的爆发是因为中国没有以平等的状态参与到国际交往中,而英国却以武力打破了这一现状。

材料二 回顾中国传统文化发展历史,清末的鸦片战争成了一个分水岭,在此之前中国传统文化以单向度的输出为主要交流模式。这个特点持续的时间长、稳定性高。然而,鸦片战争之后产生了颠覆性的变化,随之而来的西方文化劲风急吹,使得中西文化产生了巨大的碰撞与冲击,因此形成了中西文化的角力,为中国传统文化的传承与更新提供了契机。在鸦片战争之后,魏源和林则徐提出“开眼看世界”,中西文化的交融不再是知识技术上的传导,而是出现了“中体西用”的理论。它反映了在西方文化冲击下,中国传统文化对西方文化的接受程度日渐转变。

——以上材料摘编自吴雅思《中西方文化的角力与更新:以鸦片战争为切入点》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中西方学者对鸦片战争目的的不同看法,并指出鸦片战争的实质。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出鸦片战争后至19世纪末中西方文化角力与更新的过程,并分析其影响。

材料一 至于藩镇,唐时业已跋扈不堪,五代时,更不必说了。……宋太祖乃用渐进的手段。凡藩镇出阙的,逐渐代以文臣。属于节度使的支郡,都令直达中央。各州官出阙,都令京朝官出知,以重其体,又特设通判,以分其权。

——摘编自吕思勉《中国大历史》

材料二 楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

“国家根本,仰给东南。”

——《宋史》

——杨远《西汉至北宋中国经济文化之向南发展》

材料三 宋代文化的发展,在中国封建社会历史时期之内达于顶峰,不但超越了前代,也为其后的元明之所不能及。

——摘编自邓广铭《宋代文化的高度发展与宋王朝的文化政策》

(1)根据材料一,概括宋初加强地方控制的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明汉至宋南方发生的变化。

(3)结合材料三及所学知识,指出宋代文化高度发展的表现,并分析其原因。

材料 现代化的世界进程也就是世界历史的形成过程,这一过程开始于西欧。1500年前后,西欧地区社会结构中有利于制度创新的各种因素通过一系列彼此联结的历史运动而会聚、互动,最终为工业文明的诞生准备了知识基础、制度环境和政治、经济、文化条件。16~18世纪的200年间,西欧地区的科学革命、思想革命、政治革命和产业革命接踵而至,在英法等国首先塑造了现代社会的原型。

——摘编自王斯德《世界通史》

(1)材料中“1500年前后……一系列彼此联结的历史运动”有哪些?它们之间是如何“彼此联结”的?

(2)根据材料并结合所学知识,分析16~18世纪西欧思想革命的历史意义。