| 诗句 | 作者 | 地名注释 |

| 吾年如此,更梦里,犹作狼居胥意。 | 刘辰翁 | 狼居胥:一说在今蒙古因境内、去病曾在狼居山勒石封山。 |

| 僵卧孤村不自哀,尚思为国成轮台 | 陆游 | 轮台:西域都护府所在地,今新境内 |

| 长剑久倚燕然山,义欲为汉诛楼兰。 | 陈傅良 | 燕然山:今蒙古国境内,东汉窦宪曾在此勒石封山 |

| 边城冬,日日黄埃飞朔风。葱岭雪深埋古道,河岸冰厚与天通。 | 李鹰 | 葱岭:指帕米尔高原、曾先后为西域都护府、安西都护府所管辖。 |

| A.文学艺术出现世俗化趋势 | B.延续了汉唐时期的疆域观 |

| C.中原王朝的疆域有所拓展 | D.理学思想的影响日益广泛 |

材料 新中国科技政策大体经历了四个阶段:国防建设战略阶段(1949~1977年)、经济建设战略阶段(1978~1994年)、科教兴国战略阶段(1995~2005年)和创新型国家战略阶段(2006年至今)。中国科技政策演进的总体趋势呈现出五个鲜明特点:从供给主导式政策变迁向需求引导式政策变迁转变:从科技政策单向推进向多项政策组合协同推进转变;从科技工具理性向科技工具理性与科技价值理性并重转变;从政府行政指令向政府主导与市场调节并重转变:从以跟踪模仿为主向自主创新为主转变。

——摘编自金世斌《新中国科技政策的演进路径与趋势展望》

根据材料并结合所学知识,围绕“新中国科技”自行拟定一个论题,并结合中国现代史的相关史实进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

| A.顺应主流意识的嬗变趋势 | B.具有近代民主思想的色彩 |

| C.反映了士大夫阶层的利益 | D.根源是理学成为官方哲学 |

| A.呈现平民化和世俗化的趋势 | B.可用于证实周王权与神权相结合 |

| C.内容虚构对历史研究无价值 | D.是中国古代浪漫主义文学的源头 |

| A.三教归儒的历史趋势 | B.儒学成为官方哲学 |

| C.维护全国统一的需要 | D.儒学逐渐走向僵化 |

| A.深受“程朱理学”影响 | B.注重自身修养的提高 |

| C.背离唯心主义哲学思想 | D.抛弃了传统义利观念 |

材料一 随着文艺复兴和宗教改革的发展,特别是1648年宗教战争的结束,西欧社会涌现了一大批诸如达·芬奇,哥白尼、培根、开普勒,伽利略、哈维、牛顿等在科学史上占有重要地位的人物。自然科学的兴起推动了科学教育的发展和一批新型中等学校的创办。同时,一批富有远见卓识的思想家,如拉伯雷、培根、弥尔顿、配第、夸美纽斯,康帕内拉、安德里亚、洛克等,在他们的著作中也积极倡导科学教育,要求学校扩充实用知识,改进教育和教学方法。这种思想无疑反映了近代西方教育科学化的发展趋势。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编(上)》

材料二 1982年颁布的《全面开创社会主义现代化建设的新局面》首次将教育作为社会主义现代化建设的战略重点写入执政党的大会决议,这标志着“教育现代化”被正式提出。1983年,“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的提出将教育现代化推升至新高度。《中共中央关于教育体制改革的决定》(1985)系统地阐明了改革的两大主题,即管理体制变革与教育结构调整,这为教育现代化的推进提供了体制和结构层面的支撑。1993年出台的《中国教育改革和发展纲要》提出“坚持教育优先发展战略、培养德智体全面发展的建设者,加大教育的开放力度、要敢于创新”,为21世纪初我国教育发展做出了总体谋划。《面向21世纪教育振兴行动计划》(1999)开宗明义地规划了高层次创新人才的培养目标、一流大学的建设并且吹响了高等教育大众化的号角。1999年《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》发布,其中素质教育的提出是加快教育现代化建设的又一有力抓手。

——据曲铁华《新编中国教育史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概述17世纪西方科学教育兴起的原因,并说明其对欧洲的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新时期中国教育的演进趋势,并简析其原因。

材料一:

| 1949年 | 第一次全国教育工作会议强调,教育“为人民服务,首先为工农兵服务”。 |

| 1957年 | 毛泽东提出,“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者”。 |

| 1985年 | 《关于教育体制改革的决定》发布,改革的重点是实行九年制义务教育,加强中等职业教育,扩大高校自主权,开放社会力量办学,为社会主义现代化建设服务。 |

| 1995年 | 《中华人民共和国教育法》规定:“(教育)必须与生产劳动相结合,培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。” |

——摘编自蒋纯焦《新中国70年教育的发展历程》

材料二:新中国成立后,教育部于1956年至1957年间颁布了我国第一套高中历史教学大纲。

该大纲把中国的社会主义斗争归入国际社会主义斗争之中,与无产阶级和社会主义发展相关的内容在大纲中占有接近一半的比重。高中历史课程目标要求通过世界历史的必要知识特别是阶级斗争的叙述,阐明人类历史发展的规律以及革命手段对民族解放的重大贡献,同时培养爱国主义精神、国际主义意识和劳动品格,形成共产主义的世界观。1996年颁布的高中历史教学大纲,将高中历史课程重新划分为必修与选修,形成了多样化的课程模式。课程内容设置大幅减少了政治制度史的比重,增加了与学生生活实际联系较密切,也较容易理解的经济、文化、科技史等内容。例如,中国近代史部分增加了近代工业与科技的发展;中国现代史部分增加了新中国成立以来的科技成就;世界近现代史部分增加了世界优秀文化和第三次科技革命。大纲清晰的设立了知识能力与情感价值观两个层面的教学目标。这种形式的教学目标不仅强调了历史学习能力的重要性,也看到了历史学习能力培养的梯度性,不仅着眼于国家和社会利益的需要,也兼顾到学生个体的发展需求。

——摘编自赵亚夫《我国历史课程改革走向分析》

(1)根据材料一,概括新中国教育政策的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与新中国成立初期相比,20世纪90年代后,我国高中历史教学大纲发展的趋势。

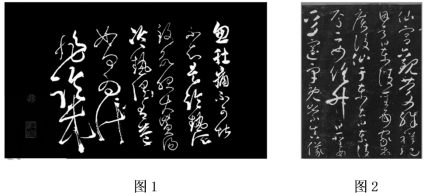

| A.汉字演变趋势由繁而简 | B.书法艺术脱离底层民众 |

| C.书法受到佛教深刻影响 | D.草书创作严格遵循法度 |

材料一 汉初,民间继承先秦传统.重新开办私学,并使之逐渐兴盛起来,当时有一些大师收徒传授经典,学生人数众多。为汉代官学教育提供了重要补充。汉武帝时期,在私学从事教学的儒学大师不仅博学多才,而且品行出众,对忠君、孝亲、仁爱等儒家伦理道德规范身体力行,被誉为道德彬彬。在地方有着广泛的影响,成为儒家道德示范的楷模。汉代私学的教学内容重视社会礼仪规范传授,方法上将理论与实践相结合,注重在现实生活中践行儒家伦理道德。私学的学习会成为选官任职的重要基础,因此有条件的家庭给孩子提供教育资源,为将来“学而优则仕”奠定基础。

——摘编自邢丽芳《儒家教化及其有效性研究》

材料二 1982年颁布的《全面开创社会主义现代化建设的新局面》首次将教育作为社会主义现代化建设的战略重点写入执政党的大会决议,这标志着“教育现代化”被正式提出。1983年,“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的提出将教育现代化推升至新高度。1985年,《中共中央关于教育体制改革的革命》系统地阐明了改革的两大主题,即管理体制变革与教育结构调整,这为教育现代化的推进提供了体制和结构层面的支撑。1993年出台的《中国教育改革和发展纲要》提出“坚持教育优先发展战略、培养德智体全面发展的建设者、加大教育的开放力度,要敢于创新”,为21世纪初我国教育发展做出了总体谋划。1999年,《面向21世纪教育城行动计划》开宋明义地规划了高层次创新人才的培养目标、一流大学的建设并且吹响了高等教育大众化的话的号角。1999年(《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》发布,其中素质教育的提出是加快教育现代化建设的又一有力抓手。

——摘编自张伊桐(新中国成立以来的教育现代化:演进、特征与路径》

(1)根据材料并结合所学知识.简要说明汉代私学教育的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识。指出新时期中国教育的演进趋势,并简析其原因。