材料一 孔子坚信道德和政治不可分离,政治即是建立在伦理基础上的控制。在孔子那里,“政”之语义源头是“正”,显然含有浓厚的道德寓意。他甚至直接说:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,又说:“为国以礼”。孔子并不愿意像法家一样,为执政者提供一整套的机构组织及法律设计,他始终相信道德的力量,以及道德表现形式

——礼的力量。——宋石男《孔子的历史和历史的孔子》

材料二 复生(注:谭嗣同的字)所谓以心力解劫运者,仁,即心力也,心力之表见曰通,其所以害夫通者则曰礼、曰名。盖通必基于平等,而礼与名皆所以害其平等之物也。礼与名之尤大者则曰三纲五常,曰君臣、父子、夫妇。而君臣一纲尤握其机枢。……久而成劫运,其祸皆起于不仁,求反于仁而强其心力,其首务在于冲决纲罗,而君统之伪学尤所先。

——谭嗣同《仁学》

材料三 在“礼”的演进发展中,它始终未失其神圣的意味,显示出了中国社会和文明的重要特点。……不仅宫廷,而且中国社会的各阶层都通过“礼”来规范他们的生活,以达到与有序的自然相一致。

——安乐哲、郝大维《孔子哲学思微》

请回答:

(1)据材料一,指出孔子的治国理念及坚持此种理念的理由。

(2)据材料二,概括作者对“礼”的认识,并归纳“礼”与“仁”的关系。

(3)据材料三,说明作者肯定“礼”的依据。综合以上材料,结合所学知识,探析“礼”对中华民族社会秩序与文化养成的影响。

材料一 西周时期,周王自称“天之子”,其所居之地称为“中国”(即中央之国),文献准确记载的区域大致在黄河流域。古希腊人认为,他们的主神宙斯的居住地就是世界中心,文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区。罗马人则说,众神选择并指引罗马成为世界中心,罗马帝国初期所能明确认识的地理范围已远远超过了古希腊,但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部。上述三个文明对于远离其统治区域的地方则认识模糊。

(1)概括材料一中各文明对世界认知的共同之处。

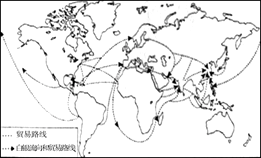

材料二

图(a)公元1400年前世界主要贸易路线示意图

图(b)公元1400—1800年世界主要贸易路线和白银流向示意图

图(c)公元1900年前后世界主要航海贸易路线和铁路示意图

图(d)公元2013年五大跨境电子商务市场对中国商品网购需求预估示意图

(2)阅读图(a)至图(d),以世界洲际贸易的发展为视角,结合所学,对材料二所蕴含的历史信息进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)世界是联系的,也是多样的。结合“洋务运动”“辛亥革命”和“中华人民共和国成立”三个历史事件的具体史实,回答:中国的有识之士是如何立足国情、学习外来文化的?中国取得了哪些具有自身特色的成果?

3 . 近代中国的思想解放在继承和创新中不断走向深入。阅读下列材料:

材料一戊戌新党之思想为反对民族,轻视民权之思想。……彼等思想中之“开明专制”不啻欲为异族君主立万世之基业。故戊戌维新较同治维新(洋务运动)进步者,在觉悟徒恃西技不足以图强,而提出借鉴西教,易法更制之主张。其仍蹈同治维新之故辙者,则迷信清廷之足与有为,欲籍保皇以救国。

——萧公权《中国政治思想史》

材料二夫西洋之民主主义乃以人民为主体,林肯所谓“由民而非为民”者是也。所谓民视民听、民贵君轻,所谓民为邦本,皆以君主之社稷——即君主祖遗之家产——为本位。此等仁民爱民为民之民本主义……皆自根本上取消国民之人格,而与以人民为主体,由民主义之民主政治,绝非一物。

——陈独秀《在质问<东方杂志>记者》(1919年2月)

材料三这些新知识分子都是转型时期的产物——他们都深深植根于中国古典文化,然而同时也深谙西方文明。自由主义、社会主义、实用主义、科学与民主给他们留下不可磨灭的印记,……他们充当了中国文学和知识分子人格转换的发酵剂。他们有关对“国粹”进行批判性重估与引介西方思想和意识形态的呼吁,燃起了一场思想革命。

——徐中约《中国近代史》

请回答:

(1)据材料一,概括戊戌维新的进步主张。材料一认为戊戌思想存在局限,结合所学知识,阐述孙中山是如何从理论上解决这些局限的?

(2)据材料二,概括陈独秀对“民主”的看法。结合所学知识,指出这种看法在当时出现的思想因素。

(3)据材料三,归纳近代中国新知识分子具有的学术特点。综合上述材料,评价近代中国知识分子的思想实践。

材料一 春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。……井田制度遭到严重的破坏。公元前594年鲁国“初税亩”。……围绕着“争霸”战争的需要,春秋以至战国的整个历史阶段内,诸侯国们都在不停地进行着改革。经过改革,公室宗族逐渐衰亡,卿族甚或平民贵族势力增强,这些都为文化的理性主义和人本思潮的兴起奠定了社会物质基础。

——摘编潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二 18~19世纪英国议会通过4763件圈地法案,共圈地269万公项,1790年前后英国开始使用打谷机,以后使用许多新的农业技术和农业机械,粮食总产量1700年为3.175百万夸特,1845年为18.665百万夸特(夸特:计量单位)。

——中国英国史研究会编《英国史论文集》

材料三 美国的经济在独立战争和南北战争之间以飞快的速度发展。大量的粮食和各种原料通过铁路和轮船运到美国东部和欧洲西部那些正在迅速发展的城市中心。同时,数以百万计的移民为美国实业家和农场主提供了大量的廉价劳动力,进一步扩大了国内市场。

——摘编自斯塔夫理阿诺斯《全球通史》

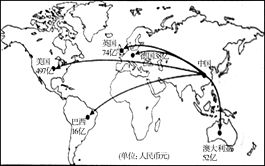

材料四

(1)根据材料一归纳出推动社会转型的因素。

(2)根据材料二、三,概括英美两国农业发展的共同原因。

(3)结合所学知识分析材料四中50 年代末至60 年代初、70 年代末至80 年代初我国粮食产量变化与农村经济体制之间的关系。

材料 马克思主义在俄国的传播开始于19世纪70年代。在反对沙皇专制制度和东正教的斗争中,俄国形成了唯物主义思想传统,因此,普列汉诺夫、列宁等人正是在批判地继承俄国唯物主义思想传统的同时,传播了马克思主义。列宁在传播马克思主义的过程中,与俄国无产阶级革命的实践相结合,形成了具有俄国特色的无产阶级领导的、以工农联盟为基础的民主革命和社会主义革命相统一的理论,为十月革命胜利奠定了思想理论基础。马克思主义在俄国传播也受到修正主义的冲击。对此,普列汉诺夫首先批判了伯恩施坦修正主义的哲学口号;列宁不仅批判了伯恩施坦修正主义,而且批判了修正主义在俄国的变种合法马克思主义,保证了马克思主义的科学性。

马克思主义在中国的传播,开始于俄国十月革命胜利后。特别是五四运动后,传播马克思主义成为了新文化运动的主流。在李大钊、陈独秀、毛泽东等马克思主义者的努力下,马克思主义与中国的工人运动相结合,成立了中国共产党。(在传播过程中)胡适主张多谈些问题,少谈些主义,认为空谈好听的主义是没有用处的。基尔克社会主义者梁启超、张东荪认为中国不具备实现社会主义的条件,反对马克思主义在中国的传播。以李大钊为代表的中国早期马克思主义者与上述非马克思主义者进行了三次论战,马克思主义由此在中国广泛传播开来。

——以上材料均转引自孙大为《中俄马克思主义早期传播之比较》

(1)依据材料,概括马克思主义在中俄两国传播过程中呈现的共同特点。

(2)依据材料并结合相关史实,分析比较中俄马克思主义早期传播有何异同点。

(3)结合20世纪中国革命和建设的史实,谈一谈马克思主义发展的“实践性”和“时代性”。

材料一 资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的和田园诗般的关系都破坏了。它无情地斩断了把人们束缚于天然尊长的形形色色的封建羁绊,它使人和人之间除了赤裸裸的利害关系,除了冷酷无情的“现金交易”,就再也没有任何别的联系了。

——马克思、恩格斯《共产党宣言》

材料二 战胜国可以剥夺德国的殖民地,解除其武装直至仅保留其警察力量,并使其海军列入大国中第五流的地位。但如果它感到自己在1919年的和约中受到了不公正的对待,它同样最终会从胜利者身上找到进行严厉报复的手段。在当前情况下,我认为最大的危险是德国可能把它的命运同布尔什维主义连在一起……

——劳合·乔治《草拟和约条款最后文本对和平会议的几点意见》

材料三 欧洲国民生产总值的增长率超过了工业革命以来的任何时间段:20世纪50-60年代的增长率甚至超过了美国……这主要依靠了科学技术的迅速发展。……50年代,欧洲由于工厂的兴建,产业工人的数量迅速膨胀,但是到了60年代,工厂工人的数量也开始下降,而产量却持续提高。服务领域的人数也在这一时期迅速增加。欧洲和美国一样,开始从一个技术高度发达的社会,向具有庞大的官僚机构和服务产业的社会过渡,但是并没有危及工业产量的提高。

——迈克·亚达斯、彼得·斯蒂恩等著《喧嚣时代:20世纪全球史》

(1)根据材料一,概括19世纪中叶资本主义主义社会的道德观念。结合所学,指出在19世纪中叶对这种道德观念进行强烈批判的最典型的一部文学作品,并概括这类风格的文学作品所产生的影响。

(2)根据材料二,结合所学,简述使德国“感到自己在1919年的和约中受到了不公正的对待”的主要条款,并概述该和约所带来的“最大的危险”。

(3)根据材料三,结合所学,分析20世纪五六十年代欧洲国民生产总值快速增长的主要原因。

| A.分散型、合作性 |

| B.集中化、理性化 |

| C.公平性、理性化 |

| D.集中化、标准化 |

8 . 史学:历史与现实的对话

材料一《春秋》是我国现存最早的编年体史书,记载了鲁国及各诸侯国二百余年的历史,内容以诸侯、大夫的政治、军事活动为主。

《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史,包括十二本纪、十表,八书、三十世家、七十列传,记载了上古至汉武帝时期的历史。

| 《史记》体例 | 篇目举例 |

| 本纪(帝王活动及重大事件) | 高祖(刘邦)本纪 |

| 表(大事年表、世系表等) | 建元以来王子侯者(汉武帝时封侯的诸侯王子弟)年表 |

| 书(重要制度变迁) | 河渠(水利工程)书、平准(工商业)书 |

| 世家(诸侯等有重大影响人物的事迹) | 楚元王(汉高祖之弟,封地为楚国)世家、陈丞相世家 |

| 列传(各阶层重要人物、周边政权的历史) | 吴王濞列传、儒林(重要儒家学者)列传、司马相如列传、货殖(商人)列传、匈奴列传、大宛(在今中亚地区)列传 |

(1)比较《史记》与《春秋》的不同之处。从“篇目举例”中任选两则,分别简述其反映的西汉社会状况。

材料二在欧洲,19世纪被誉为“历史学的世纪”,历史研究发生了很大变化。

越来越多的学者认为,自然界的规律适用于人类社会,自然科学的研究方法适用于历史研究。历史研究应该以回忆录、日记、外交报告等原始文献为材料,通过科学的解释方法,寻求人类社会进步的规律。

法国大革命和拿破仑战争引起欧洲史学界的普遍关注,成为史学研究的重点之一。很多史学家批判拿破仑对各国的侵略,认为历史是体现民族特性的标志。各国相继整理出版自己民族的大型史料集,编纂各自的国家通史。普鲁士的《民族历史评论》发刊词说,历史“比任何学科都有助于全体德国人民的统一”。

历史研究的主要对象仍然是社会上层,但包括工人在内的社会下层的历史也逐渐受到关注。1850年,斯坦因的《1789年至今的法国工人运动史》和恩格斯的《德国农民战争》问世,思格斯指出:“一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展,是生产方式和交换方式的改变,是由此产生的社会之划分为不同的阶级,是这些阶级彼此之间的斗争。”

(2)阅读材料二,概括19世纪欧洲历史学发展的特点。结合时代背景对这些特点进行分析。

材料三“历史有什么用呢?”面对孩子的疑问,法国史学家马克•布洛克撰写了一部史学专著来回答这一问题。

(3)结合中国近现代史的内容,谈谈历史对你有什么用。

要求:从“能力或方法”“价值观”两个方面进行阐述:观点正确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。

9 . 材料一“民生”两个字是中国向来用惯的一个名词。我们常说什么“国计民生”,不过我们所用这句话恐怕多是信口而出,不求甚解,未见得涵有几多意义的,但是今日科学大明,在科学范围内拿这个名词来用于社会经济上,就觉得意义无穷了。我今天就拿这个名词来下一定义,可说民生就是人民的生活——社会的生存、国民生计、群众的生命便是。

——孙中山《民生主义》演讲稿

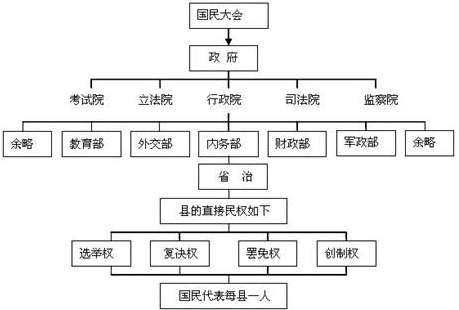

材料二1921年孙中山在《五权宪法》中为中国设计的政治构架图

(1)根据材料一,概括孙中山民生观的核心内容。这体现了他怎样的理想蓝图?

(2)材料二中的政治构架的设计体现的思想,就孙中山的民主政治设计,谈谈你的认识。

材料一 为了维护家庭的稳定与和谐,古代思想家们提出了父慈子孝、夫义妻顺、兄友弟悌等家庭伦理道德规范。中国传统家庭伦理以父慈子孝作为调节父子关系的基本行为规范,从根本上服从于“父为子纲”。它片面地强调“子孝”,否定了子女的独立人格,维护了传统家庭中不平等的尊卑制度。随着宗法制度的巩固和加强,夫权逐渐强化,男尊女卑、夫主妻从等伦理规范也随之被强化。在传统社会中,人一出生便被包围在层层的家庭关系中,个人是血缘链条上的一个环节,上以继宗庙,下以续万世。政治以伦理为本位,伦理以血缘为原型,最终的原理是家庭血缘的情理上升为国家政治的法则。

——摘自王苏《试析传统家庭伦理的内容及其特征》

材料二 在中国近代史上,历次思想解放运动都提出了“婚姻革命”的口号。20世纪初,有人用西洋音乐简谱写了一首《自由结婚纪念歌》,歌词中有这样一句“世事新,男女平等;文明国,自由结婚乐"。明末清初,随着西学的传入,进步知识分子对传统婚姻陋俗的批判,人们的婚姻观念发生了一些变化。清末民初的婚姻变化体现了这一点,浙江遂安“近自妇女解放声起,离婚别嫁亦日益见多”。太平天国运动、维新变法、辛亥革命、新文化运动都不同程度地批判了传统的“男尊女卑”观念,把妇女问题作为改造社会的基本问题。1920年,陈独秀在《新青年》上发表《男系制与遗产制》一文,文章建议男女平等地拥有财产继承权,女子也能继承遗产。第一次世界大战后,欧洲各国离婚率上升,中国一些留学生受其影响,亦热衷于离婚。

——摘自李桂梅《略论近代中国家庭伦理的嬗变及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代家庭伦理的主要特征,试从不同角度说明其成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代家庭伦理的新变化,并分析原因。