1 . 材料一:“三教合一”的风景名胜

左侧是佛教的弥勒院,下面是道教的元君祠,中间是儒家胜景孔子登临处。

方寸之地,三教会集,巧妙融合。

材料二

材料三 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可转移,唯古之圣人为能尽之;而其所言所行,无不可为天下后世不易之大法。

——(南宋)朱熹《行宫便殿奏札》

材料四 前三代吾无论矣。后三代汉、唐、宋是也。中间千百余年,而独无是非者,岂其人是非哉?咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非耳。

——(明)李贽《藏书》

请回答:

(1)据材料一的现象出现于何时?到宋朝时三者的关系是怎样变化的?

(2)使材料二出现的思想上的原因有哪些?

(3)李贽对材料二的态度是什么?

(4)结合材料一二谈谈“孔子之道”在人类文明进程中的地位。

(5)据材料三、四,指出李贽的观点和朱熹的观点有何不同?这主要说明了什么问题?

材料一 “夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。”“君臣、上下、父子、兄弟,非礼不定。”(《礼记·曲礼》)家国同构可以看做父亲为一家之君,君为国父,君与父互为表里,国与家是彼此沟通的。故,中国古语有“欲治其国,必先齐其家”(《礼记·杂记》)的说法。

材料二 秦以后,中国就开始有一个统一的政府,其政治领袖就是皇帝,皇位是世袭的。封建(指封邦建国)制度早已推翻。但只皇帝一家是世袭的,这已是中国政治上一项绝大进步。组织政府的是一个一个人,不再是一个一个家。皇帝和政府是分开的,皇帝是国家的唯一领袖、是国家元首,象征国家统一;宰相是政府领袖,负政治上一切实际的责任。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋……则分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上,以尽其才,而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?故秦、汉以降,天子孤立无辅佐不永于商、周……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也;而为天下计,则害不如封建之滋也多矣。呜呼!秦以私天下之心而罢侯置守,而天假其私以行其大公,贤而秀者,皆可以奖之以君子之位而长民。若夫国祚之不长,为一姓言也,非公义也。秦之所以获罪于万世者,私己而已矣。斥秦之私,而欲私其子孙以长存,又岂天下之大公哉!

——王夫之《读通鉴论·卷一》

(1)根据材料一说说“礼”在古代中国社会起到了哪些作用?

(2)根据材料二,结合所学知识说明,秦汉时期“政治制度上一项绝大进步”指的是什么。这是否意味着“家天下”制度的结束?说明理由。

(3)根据材料三,归纳概括王夫之评价秦制的观点。

材料一 整个中国是一个“天下”,“天下”没有边,也没有边界,只有向远处扩散而逐渐淡化的影响力。而且,这种影响力不一定是统治的权力,而是通过文化交融而构成的一个新文化,其中包含了各种地方文化。将各种地方文化吸纳入中原文化,使“天下”的文化多元而渐变,共存而不排他。这样一个核心,加上其放射的影响力,终于形成了“后世”的中国。

——摘编自许倬云《说中国》

材料二 “有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞(仁义得不到发扬),而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保天下者,匹夫之贱与有责焉耳。”“自天下为家,各亲其亲,各子其子,而人之有私,固情之所不能免矣,故先王弗(不)为之禁。非惟弗禁,且从(顺应)而恤之(体恤百姓的私情)。……合天下之私以成天下之公,此所以为王政也。”

——顾炎武《日知录》

(1)根据材料一并结合春秋战国至秦汉时期的相关内容,归纳“‘天下’的文化多元而渐变”的主要原因。

(2)依据材料二,概括顾炎武“天下观”的核心内涵,并结合所学知识,分析其时代价值。

史料一 周公殁,圣人之道不行;孟轲死,圣人之学不传。道不行,百世无善治;学不传,千载无真儒。无善治,士犹得以明夫善治之道,以淑诸人,以传诸后;无真儒,天下贸贸焉莫知所之,人欲肆而天理灭矣。先生(程颢)生千四百之后,得不传之学于遗经,志将斯道觉斯民。

——程颐《明道先生墓表》

史料二 理学家提出“理”作为宇宙万物的本原,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系,这是两汉的粗糙儒学所无法比拟的。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭、轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想,所以它是一种理性主义的哲学。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)据史料一,简析北宋学者复兴儒家道德学说的背景。由此结合所学,分析程颢思想的实质体系是什么?

(2)根据史料二,指出理学的主要特征。

材料一 1866年,出使英俄的公使曾纪泽在伦敦《亚洲季刊》上发表《中国先睡后醒论》。该文针对“欧洲人遽谓中国即一陵夷衰微终至败亡之国”,指出“愚以为中国不过似人酣睡,固非垂毙也”。曾纪泽谈到“中国先睡后醒”,但并未提到“睡狮”。1899年,梁启超发表《自由书·动物谈》,提到:“吾昔游伦敦博物院,有人制之怪物焉,状若狮子,然偃卧无生动气。或语余曰:子无轻视此物,其内有机焉,一拨捩之,则张牙舞爪,以搏以噬,千人之力,未之敌也。余询其名,其人曰:英语谓之佛兰金仙,昔支那公使曾侯纪泽,译其名之睡狮,又谓之先睡后醒之巨物。……·梁启超历历备闻其言,默然以思,愀然以悲,瞿然以兴,曰:呜呼!是可以为我四万万人告矣。”

材料二

到20世纪初,“睡狮”、“醒狮”之说开始广为流行。1902年,蔡元培等组织明强学社,发表广告称:“今者欧美各国已由民族主义之熟达,而进于民族帝国主义。我国睡狮不觉,尚未进入民族主义之时代”。1903年,邹容在《革命军》中说:“天清地白,霹雳一声,惊数千年之睡狮而起舞,是在革命,是在独立。”1904年,《东方杂志》第一期封面图案,把雄狮的形象特征结合在了龙的形象上。

——(材料一、二均据单正平《近代思想文化语境中的醒狮形象》等整理)

(1)结合材料一及所学知识,指出19世纪末梁启超等先进人士要“为我四万万人告”“睡狮猛醒”之说的背景。

(2)结合材料二及所学知识,指出20世纪初,“睡狮猛醒”之说传播的特点和简析其传播的意义。

材料一 今人之性,固无礼义,故强学而求有之也;性不知礼义,故思虑而求知之也。然则性而已(如果只有本性),则人无礼义,不知礼义。人无礼义则乱,不知礼义则悖。

——《荀子》

材料二 今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯(呵斥)之弗为动,师长教之弗为变。夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。州部之吏,操官兵,推公法,而求索奸人,然后恐惧,变其节,易其行矣。故父母之爱不足以教子,必待州部之严刑者,民固骄于爱、听于威矣……是以赏莫如厚而信,使民利之;罚莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚,则贤、不肖俱尽其力矣。

——《韩非子》

(1)据材料一,归纳荀子思想主张。结合所学知识,分析其产生的政治背景。

(2)据材料二,归纳韩非子思想主张。结合所学知识,说明其对秦朝施政的影响。

材料一 清末时人曾这样说:“新党之议论盛行,始于时务报;新党之人心解体,亦始于时务报。”…当立志维新变革的康有为再次上书皇帝不达后,…黄遵宪、汪康年等人提议以强学会之余款筹备办《时务报》以“开民智”,并请康有为的得意门生,在康有为上书活动中表现出超众的宣传组织才能的梁启超担任撰述。在甲午战后人心思变的情势下,《时务报》终于1896年8月9日在上海创刊。…在创刊号登出的《论报刊有益于国是》文中,梁启超开宗明旨地说明了办报的目的与作用:…录各省新政,则阅者知新法之实有利益及任事人之难经划与其宗旨所在。可以奋励新学,思洗前耻矣。旁载政治、学艺要书,则阅者知一切实学源流门经与其日新月异之迹,而不至抱八股八韵考据词章之学,枵然自大矣。

——雷顾《略论<时务报>》

材料二 大抵阅日报者,则商贾百执事之人为多…阅自报者,则士大夫读书之人为多,而下焉者则病其文字之艰深。

材料三 时务报于上海,其经费变则文襄(张之洞)与有力焉。而数月后,文襄以报中多言民权,干涉甚烈。其时鄙人之于文襄,殆如雇佣者与资本家之关系,年少气盛,冲突愈积愈甚。

——梁启超

(1)根据材料一,《时务报》创办的宗旨和目的是什么?

(2)根据材料二、三,《时务报》在办报过程中碰到了哪些问题?从中折射出戊戌变法失败的原因是什么?

材料一孔子很重视参与政治活动,以便实现自己强烈的政治抱负。当他认清贵族统治者是不允许他彻底实施自己主张时,就率弟子离开鲁国,开始周游列国,宣传自己的政治见解,终不见用。但孔子思想能在后代久远流传,并在一定程度上缔造了华夏民族的共同心理。

——摘编自晁福林主编《中国古代史(上册)》

材料二今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯(可斥)之弗为动,师长教之弗为变。夫父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。州部之吏,操官兵,推公法,而求索奸人,然后恐惧,变其节,易其行矣。故父母之爱不足以教子,必待州部之严刑者,民固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无故,誉辅其赏,毁随其罚,则贤、不肖俱尽其力矣。

——《韩非子》

材料三守旧而维新、复古而开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去、一手指向未来,在正消失的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能够成为“显学”,以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又捧上独尊地位的原因。

——张岱年等《中国文化概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析孔子政治思想在当时“终不见用”而“在后代久远流传”的原因。

(2)根据材料二,归纳韩非子思想主张,并结合所学知识说明其对秦朝施政的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出儒家思想在西汉取得独尊地位的原因。

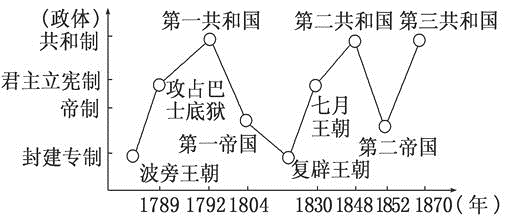

9 . 对历史进行合理阐释是重要的历史学习能力。阅读下列材料,回答问题。材料一

材料二1898年,康有为编撰《法国革命记》呈递光绪。他对法国大革命的描绘是:“流血遍全国。巴黎百日,而伏尸百二十九万,变革三次,君主再复,而绵祸八十年,十万之贵族,百万之富家,千万之中人,暴骨如莽,奔走流离,散逃异国,城市为墟,而变革频仍......普大地杀戮变化之惨,未有若近世革命之祸酷者矣,盖皆自法肇之也。”......1906年革命派在江苏创刊《复报》,田桐撰文说:“(法国革命)虽惨祸之来,骇人耳目,要皆彼迫胁我而为之者,我同胞又安敢辞哉?语曰:流血者,自由之母也;立宪者,革命之产儿也。”

——摘自宋严萍《19、20世纪之交中国思想界对法国大革命的反思》

(1)结合所学知识,提炼材料一所蕴含的法国历史发展的特点。

(2)根据材料二,康有为与田桐审视法国大革命的侧重点有何不同?并分析造成这一差异的主要原因。

(3)综合材料一、二,我们可以用什么史观来建构它们之间的内在关系?并进一步谈谈影响历史评价的因素。

材料一 今人之性,固无礼义,故强学而求有之也;性不知礼义,故思虑而求知之也。然则性而已(如果只有本性),则人无礼义,不知礼义。人无礼义则乱,不知礼义则悖。

——《荀子》

材料二 今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯(呵斥)之弗为动,师长教之弗为变。夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。州部之吏,操官兵,推公法,而求索奸人,然后恐惧,变其节,易其行矣。故父母之爱不足以教子,必待州部之严刑者,民固骄于爱、听于威矣……是以赏莫如厚而信,使民利之;罚莫如重而必,使民畏之;法莫如一而固,使民知之。故主施赏不迁,行诛无赦,誉辅其赏,毁随其罚,则贤、不肖俱尽其力矣。

——《韩非子》

请回答

(1)据材料一归纳荀子思想主张。

(2)据材料二归纳韩非子思想主张。结合所学知识,说明秦统一后加强中央集权的政治措施。