材料一:魏源曾经指出:“不善师外夷者,外夷制之。”“夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。”又说:“是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。”

材料二:1898年,张之洞在《劝学篇》中说道:“中国之祸不在四海之外,而在九州之内。”宣传“民权之说,无一益而有百害”。他提倡:中学为体,西学为用。

材料三:倡导维新的人物,无一不受到西方的影响。真正了解西方文化,又能洞悉中国病源所在的为严复。……复就物竞天择、弱肉强食、优胜劣败、适者生存的原理,阐发救亡的论证。

——郭廷以《近代中国史纲》

两千多年前的孔子、孟子便主张民权……孟子实为我等民主主义之鼻祖。……组织联邦共和政体……将取欧美之民主以为模范。

——《孙中山全集》

材料四:自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌举国所知矣:其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在悄忧迷离之境。吾敢断言日,伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀

材料五:俄国的革命,不过是使天下惊秋的一片桐叶罢了。Bolshevism这个字,虽为俄人所创造:但是他的精神,是二十世纪全世界人类人人心中共同觉悟的精神。所以Bolshevism的胜利,就是二十世纪世界人类人人心中共同觉悟的新精神的胜利!

——李大钊《布尔什维主义的胜利》

请回答:

(1)比较材料一、二,说明在对近代中国所面临的形势问题上,二者认识有何不同?材料二中的“中学为体,西学为用”是近代哪一派别的观点?

(2)根据材料三,分别指出严复宣传维新思想的理论来源和孙中山民权主义思想的来源。结合所学知识,说明严复和孙中山在政体主张上的不同。

(3)根据材料四并结合所学知识,指出“最后的觉悟”指什么运动?并指出其核心内容。

(4)根据材料五,概括李大钊的政治主张。根据上述材料并结合所学知识,归纳近代中国人向西方学习的特点。

材料一 中国思想史的黄金时代在春秋战国时期出现,得益于此时丰厚的文化积累,在沉积和发酵了两千多年后,内部的压力已经足够大,加上适当的外部条件,就出现了春秋战国时的文化大喷发、思想大爆炸。

——摘编自王磊《一个黄金时代的形成与终结——对战国百家争鸣现象的一种解读》

材料二 孔子的学说从根本上说是保守的。他不打算损害现存的社会秩序和社会关系,主张“君君,臣臣,父父,子子”。不过,他坚持统治者拥有统治权力的同时,还坚持统治者应在合理的道德原则基础上进行统治。……孔子的学说在他生前并没有被普遍接受,更不用说贯彻了。但是,它们最终还是流行开来,并成为国家的正统信条。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 “万乘之主,有能服术行法……其聚天下不难矣。””故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”“是故诸侯之博大,实好之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主成之重,主势之隆也。”

——《韩非子》

(1)根据材料一并结合所学,指出春秋战国时文化大喷发、思想大爆炸的“外部条件”和根本原因.

(2)根据材料二,归纳孔子的政治思想。

(3)依据材料三,概括韩非子的思想主张及在秦朝实践的成败之处。

材料一 整个中国是一个“天下”,“天下”没有边,也没有边界,只有向远处扩散而逐渐淡化的影响力。而且,这种影响力不一定是统治的权力,而是通过文化交融而构成的一个新文化,其中包含了各种地方文化。将各种地方文化吸纳入中原文化,使“天下”的文化多元而渐变,共存而不排他。这样一个核心,加上其放射的影响力,终于形成了“后世”的中国。

——摘编自许倬云《说中国》

材料二 “有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞(仁义得不到发扬),而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保天下者,匹夫之贱与有责焉耳。”“自天下为家,各亲其亲,各子其子,而人之有私,固情之所不能免矣,故先王弗(不)为之禁。非惟弗禁,且从(顺应)而恤之(体恤百姓的私情)。……合天下之私以成天下之公,此所以为王政也。”

——顾炎武《日知录》

(1)根据材料一并结合春秋战国至秦汉时期的相关内容,归纳“‘天下’的文化多元而渐变”的主要原因。

(2)依据材料二,概括顾炎武“天下观”的核心内涵,并结合所学知识,分析其时代价值。

材料 近代中国的维新思想,是在西方资本主义侵略的不断加深和清王朝专制危机日益加剧的形势下产生发展起来的。由于中国之前的闭关政策,中国成了隔绝世界的孤岛,戊戌变法可以说是闭关以后,中国文化突然落伍,受刺激的优秀民族必然奋起的抗争。另外,坚船炮利政策之失败,列强之集中环攻等,一些有远见的中国人就想来一番彻底的改革和维新。维新运动的代表首推康有为。康有为宣传维新变法的一个重要理论手法是仿洋改制,即提倡仿效外国变法,通过论述外国变法改制的经验教训,为中国的维新变法提供了理论指导。此外,康有为还运用了托古改制,这在当时的中国思想界引起了巨大反响,促进了中国知识分子的思想解放。同时也吸引了一批要求革新的知识分子,成为他宣传变法的得力助手和推进维新的骨干分子。康有为本想利用托古改制减少变法阻力,提高自己的成望,吸引广大士大夫。但却事与愿违,他的托古改制理论不仅不能为多数士大夫知识分子所接受,反而招致士大夫阶层群起而攻之。

——摘编自江银曼《论戊戌维新的政治思想》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳近代维新思潮出现的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括康有为思想的特点并分析其产生的影响。

材料一 在探讨中国向何处去这个大问题上,马克思主义开始显示出威力。在十月革命的强烈影响下,马克思主义在中国的传播从1918年起进入了一个崭新的阶段,并于“五四”之后以异常迅猛之势形成高潮。研究马克思学说的团体相继在各大城市组成,一个个传播马克思主义的中心活跃于各地论坛。舆论界表现出来的热情,正是反映出马克思主义适应灾难深重的中国社会改革之急需。马克思主义在先进的中国人的心目中,已经不再仅仅是被当作西方社会主义的一种新奇流派来看待,而是被作为能够使国家民族解危救难的理论和方法受到热切欢迎。

——选编自《胡绳论“从五四运动到人民共和国成立”》

材料二 八七会议后,怎样夺取武装斗争的胜利,革命应该走什么道路,便成为据在党面前的根本性的问题。中国共产党人不可能像俄国十月革命那样,通过首先占领中心城市来取得革命在全国的胜利,而必须首先在农村建立革命根据地,积蓄革命力量,在条件成熟时夺取城市,最后存取夺取全国革命胜利。这一条适合中国实际的正确革命道路,是在党领导人民的集体奋斗中开辟出来的。农村包围城市、武装夺取政权的思想,是马克思主义在中国创造性的运用和发展。

——摘编自《中国共产党简史》等

材料三 中国共产党诞生后,中国共产党人把马克思主义基本原理同中国革命和建设的具体实际结合起来,团结带领人民经过长期奋斗,完成新民主主义革命和社会主义革命,建立起中华人民共和国和社会主义基本制度,进行了社会主义建设的艰辛探索,实现了中华民族从东亚病夫到站起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明,只有社会主义才能救中国!改革开放以来,中国共产党人把马克思主义基本原理同中国改革开放的具体实际结合起来,团结带领人民进行建设中国特色社会主义新的伟大实践,使中国大踏步赶上了时代实现了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。这一伟大飞跃以铁一般的事实证明,只有中国特色社会主义方能发展中国!

——引自习近平《在纪念马克思诞辰二百周年大会上的讲话》

(1)解读材料一,指出材料中马克思主义传播在“五四”之后形成“高潮”的表现,分析归纳当时先进的中国人对马克思主义的认识、

(2)根据材料二,结合所学,写出中国共产党创建的第一个农村革命根据地,简述它对各地起义武装所起的作用。从马克思主义中国化的角度,概括“适合中国实际的正确革命道路”开辟的意义。

(3)马克思指出:“理论在一个国家实现的程度:总是取决于理论满足这个国家的需要的程度。阅读材料三,结合所学,请选择阐述:①在社会主义制度建立的过程中,以毛泽东为主要代表的中国共产党人在经济领域进行的理论探索。②1978年是中国改革开放的伟大开端,概述以邓小平为主要代表的中国共产党人在1978年开创中国特色社会主义道路的理论探索。

材料一 由于苏格拉底之攻击,哲学史家颇轻忽辩者(智者)的地位。但事实上,辩者对希腊人文主义发展甚具功绩。普罗塔戈拉以人为万物之权衡,近人论西方人文主义者犹多奉之为不祧之祖,而普氏即是一辩者。大体言之,辩者思想乃是对于前此重自然之哲学的一种反动。 辩者不仅不注重对自然世界的分析,同时对超自然的世界亦表示深切的怀疑……所以辩者的认知对象遂严格地限于人事界……“人为万物之权衡”一语虽提高了人在宇宙中的地位,但也有其流弊。因为此所谓“人”乃指个别的人而言。个人与个人既不能尽同,而宇宙之本物又万殊,这样一来就非演成“此亦一是非,彼亦一是非”的局面不可。

——摘编自余英时《西方古典时代之人文思想》

材料二 人类理性经过这样极端的分化发展, 如今终于有人开始意识到要辩证地来使用人的理性的自由性与规范性, 因此有人提出了“回到康德去”的口号。康德的理性哲学旨在消除科学主义与人文主义的对峙, 主张一种融理性精神、科学精神和人文精神于一体的理性观, 他的理性把逻辑理性(理论理性)和价值理性(实践理性)包含在内,这应该成为人类重建理性精神家园的一个很好的理论源流。

——摘自刘英《自由的理性——论康德的理性主义》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“辩者对希腊人文主义发展”的功绩,并归纳苏格拉底与智者学派在思想上的共同点。

(2)根据材料二,概括康德“理性哲学”的主要内涵。结合所学知识简述启蒙运动对人文主义的发展的表现。

问题

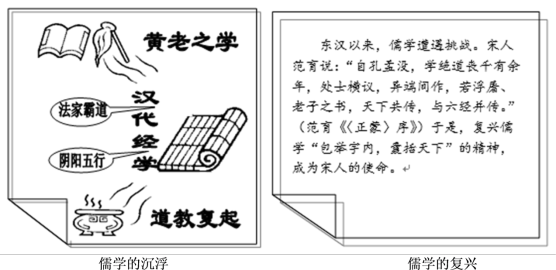

(1)指出古代儒学发展的三个阶段,归纳儒学在传承发展中呈现的鲜明特点。

(2)综观东汉以来的时代变化,概括儒学面临困局和挑战的主要原因。

(3)宋人在复兴儒学方面,是如何体现“包举宇内,囊括天下”的?

材料一 朕(康熙帝)早夜勤毖(劳),研求治理,念生民之本,以衣食为天。尝读《豳风》《无逸》诸篇,其言稼穑蚕桑,纤悉具备。昔人以此被(配)之管弦,列于典诰,有天下国家者,洵不可不留连三复于其际也。西汉诏令最为近古,其言日:“农事伤,则饥之本也;女红(功)害,则寒之原也。”又日:“老耆以寿终,幼孤得遂长。”

——摘自【清】康熙帝《御制耕织图》序

材料二 “佃户终岁勤动,祁寒暑雨,吾(地主)安坐而收其半,赋役之外,丰年所余,犹及三之二,不为薄矣。而俗每存不足之意,任仆者(管家)额外诛求……此何理耶?且思朝廷一布宽恤之诏,百亩之家所益几何,而欢传万口;下加微(征)之令,百亩之家所损几何,而怨咨载道。”“其买田者大率客户,然田虽买而无人为耕,大率买二十项田而所耕者不过二顷,以客居之人,非游宦则商贾,不能涂体沾星以从事南亩,而本地之人,则已死亡过半矣。”

——摘自【清】张履祥《补农书》《清经世文编》

材料三 有学者认为,中国文化有两个根源:“一个是农耕生活,一个是家族本位”。“比起埃及、巴比伦,甚至印度,中国是个大农业区。……这一历史条件,使中国农耕文化得以继续发展……由于中国自古及今,主要是农业社会,农民都和植物一样定居在村庄里。这种凝聚力就更显得牢固。……家族的长期存在和成为社会的本位,遂使家族成为中国文化的繁殖和滋生点。”

——摘自何兹全《中国文化六讲》

(1)阅读材料一,结合所学,用一句话归纳为后世遵循的“近古”的治国原则。从“研求治理”“天下国家”的角度,总结概括康熙帝思想主张的积极意义。

(2)阅读材料二,结合所学,指出地主剥削农民的主要方式,扼要分析说明材料所反映的经济现象。

(3)阅读材料一二三,结合所学,有两点认识可供选择讨论:①社会学家费孝通在对乡土中国的观察中,基于“社会原因所产生的不均”,提出了“反抗线”的认识。试从社会治理的角度,分析总结从孔夫子到孙中山,到中国共产党人,解决土地赋税问题的思考与实践。②历史学家钱穆认为,“家族是中国文化最主要的柱石”。试以皖南古村落西递和宏村为例,指出家族聚落的中心所在,并加以实证例举,简述其所宣示的文化思想及其观念。

| A.有利于提升国民的综合素养 | B.脱离了当时的社会实际 |

| C.完善了国家的美育课程体系 | D.继承了传统的教育思想 |

材料 李大钊是中国共产党的主要缔造者之一,有着“中国共产主义的先驱”的称誉。袁世凯为了复辟帝制,掀起“尊孔复古”的逆流,李大钊通过文章猛烈地攻击了尊孔复辟的谬论,指出:“孔子者,历代帝王专制之护符也。”李大钊认为,不能一味地模仿西方的政体形式,而是要探索一条适合中国发展的民主政治道路。同时还要考虑“民彝”。彝本是古代的彝器,象征着帝王的专制统治,在中国古代文化中就表现为法度、权威。而李大钊则用西方进步思想中的“民主”“自由”精神来阐述“民彝”,认为“民彝”就是人民的法则、制度。1917年,李大钊则发表了《调和之美》,首次表明其“调和论”世界思想,来进一步阐释中西文化究竟该如何结合的问题,各方的利害而调和,达到完美。李大钊大力宣传马克思主义,重视中国的文化走向,并形成了正确的群众思想,让人民群众认识、了解和理解马克思主义,从思想方面产生阶级觉悟,促进中国革命的发展,李大钊对马克思主义唯物史思想的理解,奠定了后期马克思主义中国化的理论基础。

(1)根据材料,归纳李大钊的思想。

(2)根据材料并结合所学,评价李大钊的思想。