材料 秦始皇灭六国后,统一了度量衡,官阶和俸禄均以“衡”的单位“石”来表示。到了汉代逐渐将官阶与俸禄分成两种方法表示,官秩(“秩”为官员等级标准,“禄”为官员的报酬)以“石”表示,如万石、二千石等;官俸则用“量”的单位“斛”来计算,如最高秩万石月俸三百五十斛等。

在隋唐时期官员俸禄形式主要有米、田两种。隋代官员的俸禄分京官、外官两种支付标准。京官按品级,外官按州、郡、县的等级计户食禄。除俸禄外还有职分田,以品为差,由一顷至五顷不等。

至于宋代则因货币的广泛流通,俸禄多以钱币计算。百官除正俸外,还有服装、禄粟、茶酒厨料、薪炭、盐、随从、衣粮、马料、纸笔、差费、职钱、公使钱及恩赏等各种补贴,地方官则配有大量职田。而元代官员俸禄以实物和货币两种形式支付,地方官俸禄中无实物部分,但却享有职田收入,作为俸禄的补贴。

到了明代则实行折色俸禄制,即以米为单位折算成钞、钱、布、银发给百官,并以货币为主。而清代官员俸禄是银米兼支,但以银为主。京官有俸银、禄米,外官有养廉银。

——摘编自百度百科

(1)根据材料,指出中国古代俸禄制变化的趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国古代俸禄制变化的原因及影响。

2 . 【历史选修1:历史上重大改革回眸】

阅读材料并结合所学知识,回答下列问题

材料一从公元前594年鲁国实行“初税亩”开始,控制自耕小农,据以征收赋税、调发力役,成为国家发展的重要基础。公元780年,唐朝推行“以资产为宗”的两税法。在此之前,历代的赋税征收,或据田亩,或按人口,或据户头,收取粮食、丝绢等实物,有时亦收取钱币,名目与内容时有变化,税额也各有不同,但无不以个体农户为基础清查户口、人丁,尽可能抑制豪强兼并土地,防止自耕小农破产,均是历代一以贯之的政策。两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。这也是明代“一条鞭法”、清代“摊了入亩”等制度的主要内容。土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据,土地兼并不再是政府关注的主要问题,对土地实际占有状况的清查与登记成为政府经济管理的重要活动。

——据李剑农《中国经济史稿》

材料二

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两税法实施前后中国古代赋税征收的特点及变化的原因。

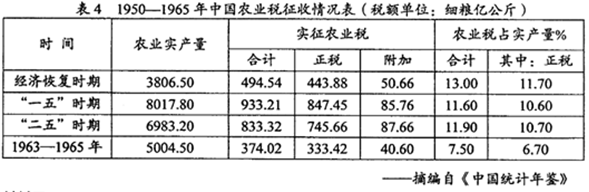

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1950——1965年我国农业税占农业实产量比例的变化趋势及主要原因

材料 纵观我国长达几十年的户籍制度改革历程,大致可以分为以下四个阶段:一是从1978年到1984年,户籍制度对人口流动迁移的限制由严格控制开始转向适度放松。以1984年国务院出台的《关于农民进入集镇落户问题的通知》为标志,严格的户籍政策开始出现松动。二是从1985年到1999年,户籍制度改革进入暂住证时代。1985年,公安部出台《关于城镇暂住人口管理的暂行规定》,实行暂住证制度。三是从2000年到2013年,以服务为导向的户籍制度改革全面铺开。2013年,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖,并予以农业人口的市民化政策财政支撑。四是从2014年至今,户籍制度改革进入居住证时代,改革向纵深扩展。2015年国务院出台了《居住证暂行条例》,在全国开始逐步建立起了以居住证为载体的基本公共服务供给机制,户籍制度改革实现了新的突破和依托。

——摘编自李丹阳、汪勇《新中国70年来户籍制度改革的演变历程、逻辑与趋向》

(1)依据材料并结合所学知识,概括我国户籍制度改革的主要特点,并简析户籍改革的趋势。

(2)依据材料并结合所学知识,简析我国户籍制度改革的历史作用。

| A.重视农战以富国强兵的必要性 | B.建立中央集权制国家的趋势 |

| C.秦灭六国并完成统一的必然性 | D.法家在国家治理方面的优势 |

材料 建国以来,中国的社会救助制度遵循集体保障、城乡有别的方针,分为定期定量救助和临时救助。前者主要是针对那些孤老病残人员和某些特殊救济对象,后者主要针对遭遇临时性、突发性变故致使生活出现暂时困难的居民家庭。从大跃进运动开始,国民经济逐步遭到破坏,社会救助的相关款项也逐步停发。文化大革命期间,社会救助工作遭到极大破坏,基本瘫痪。1978-1992年,通过强化政府责任,加快了社会救助体系建设的步伐,社会救助方式、标准、财政运行等技术层面的规定不断补充和完善,救助对象的瞄准更加精准、科学,救助政策的可操作性越来越强。1992-2007年,城乡居民最低生活保障制度获得全面实施,同时医疗救助、教育救助和住房救助等专项制度相应得到增加和发展。2014年《社会救助暂行办法》的颁行,使中国社会救助体系进一步实现了规范化、法制化,社会救助工作也取得了巨大成效,基本上实现了应保尽保。

——摘编自《新中国成立以来社会救助政策变迁:历程、原因与趋势》

(1)根据材料并结合所学知识,概括改革开放前后社会救助制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析改革开放以来社会救助制度改革的作用。

材料 南宋处于中国封建社会变革与转型期,伴随着民间争言财利的好讼风尚以及无审级限制诉讼制度所引发的非法越诉、安诉现象对司法秩序的冲击,南宋对原有相关法律进行了改革。新律规定:州县、监司的司法官员必须在民事案件审结后给争论双方当事人出具包含有案情事实,法律适用和审断理由的法律文书“断由”,以此作为诉讼当事人依次上诉的法定依据。南宋司法官员的民事审判虽然经常会参酌人情,以使判决更加圆润,但人伦情理仅是对法律的补充,而不是颠覆,更不是所谓的“伦理法”、“父母官诉讼”等传统学说所能涵括。实际上南宋司法官员早已践行了依据证据判决的成文法传统。南宋司法理性化、近世化趋势,对当下的司法改革亦不乏历史启迪与思考。

——摘编自张本顺《变革与转型》

(1)根据材料并结合所学知识,指出南宋法制改革的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价南宋的法制改革特点。

材料 1981年,国务院的工作部门有100个,达到建国以来的最高峰。1982年,从国务院做起,自上而下地展开各级机构改革。这次改革首先以精兵简政为主,国务院各部委、直属机构、办事机构从100个减为61个;省、自治区、直辖市政府工作部门从50~60个减为30~40个;城市政府机构从50~60个减为45个左右;行署办事机构从40个左右减为30个左右,县政府部门从40多个减为25个左右;在人员编制方面,国务院各部门从原来的5.1万人减为3万人;省、自治区、直辖市党政机关人员从18万人减为12万余人。市县机关工作人员约减20%。其次,改革领导班子,优化干部队伍。逐步废除领导干部职务终身制,建立干部离退休制度,减少各级各部门领导的副职。同时,加快了干部队伍年轻化建设步伐,选拔能够开创局面的干部进入领导班子。这次改革之后,部委领导班子成员的平均年龄从64岁降到60岁,局级干部平均年龄从58岁降到54岁。但是,由于当时经济体制改革的重点在农村,对于行政管理没有提出全面变革的要求,所以政府机构不久又呈膨胀趋势。

——摘编自《新中国成立以来的历次政府机构改革》

(1)结合材料和所学知识,概括1982年政府机构改革的背景和特点。

(2)结合材料和所学知识,简述1982年政府机构改革的影响。

材料 1955年6月,中华人民共和国国务院发布《关于城乡划分标准的规定》,对农业户口和非农业户口做出明确划分,国家解决城镇户口的粮食供应,每月发给相应的柴米油盐,我国城乡二元分离的户口结构由此开始。1984年10月,中华人民共和国国务院发出《关于农民进入集镇落户问题的通知》,颁布自理口粮户口,这种户口与城市户口同属于非农业户口。1992年8月,公安部发出《关于实行当地有效城镇居民户口的通知》,决定在小城镇、经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区实行当地有效城镇居民户口制度。农民进城自理口粮,到2000年止,我国城镇人口达到45594万人,占全国人口的36.09%,与1990年相比,增加了将近10%。

——摘编自任洁《新中国成立以来我国户籍制度改革与城市化进租的阶段性分析》

(1)根据材料并结合所学知识,指出20世纪80年代以来中国户籍制度改革的背景和趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪80年代以来中国户籍制度改革的影响。

材料一 所谓古代中国的“现代化”,就是指造就中华帝国的那套“理性设计”,主要包括郡县制、法典化控制以及文官制度等……若从宗周时代的“礼仪政治”形态往后看,则春秋战国以至于帝国时代,郡县制、官僚制和法律控制手段无疑体现了政治形态的一种“现代化”趋势。

——张树平《“理性政治知识”与中国古代政治的“现代化”》

材料二 通常认为,宋朝标志着旧的中世纪统治(其顶峰是唐朝时期)的结束和所谓“现代”发展的开始。……那种认为中国历史和中国社会体系“没有变动”的观点是绝对错误的。如果我们仔细考察宋朝时所发生的这些变动,可能会惊讶地发现,它们不但显示出典型的“现代”特征,而且预示着七八百年后改变欧洲面貌的种种变迁。

——罗兹·墨菲《东亚史》

材料三 戊戌启蒙运动以西方资本主义的天赋人权学说和自由、平等、民主的资产阶级原则来批判中国传统小农社会流行的君权观念、行为模式和伦理精神,显示了近代中国人批判理性精神的觉醒与成长;而其对传统宗法等级观念的冲击和对自我独立的意义、价值的推重,又体现了近代人文主义精神。

——陈旭麓《中国近代史十五讲》

(1)结合所学知识,以郡县制为例概述从宗周时代到秦汉时期政治制度演变的史实,并据此指出材料一中“现代化”的内涵。

(2)从经济、社会、科技等角度概括宋朝带有“现代”特征的“变动”。

(3)根据材料三概括戊戌启蒙运动的特点,并结合所学知识简述戊戌启蒙运动对中国现代化的贡献。

材料 秦汉以来,“刑罚类杂、频异,且严酷”。《北魏律》规定了死、流、宫、徒、鞭、杖六种法定刑,《北齐律》承其后,最终确立了死、流、徒、鞭、杖五刑。《北齐律》废除宫刑,北周进一步废除肉刑。……北魏之前的缘坐的范围甚广,特别是出嫁妇女既随夫家受诛,又随父家受戮。北魏孝文帝以诏令特加缩小:非犯干名犯义之重罪者,缘坐处死皆止其身。北齐、北周更多次明令轻罪“重教化、轻刑罚”。……此外,自先秦以来,大刑之间就缺乏过渡、差等较大。如罪重于徒,不至死,怎么判定?……从北魏开始,大刑之间出现弹性,北齐时流刑已成为一种法定刑作为死刑与徒刑的中间刑,北周又将流刑按里程分为五等,使流刑更为规范化,进而填补了自汉文帝以来死刑与徒刑之间的差等。这一时期的刑法制度改革,为隋唐以后封建五刑的定型奠定了基础。

——据曾宪义《中国法制史》等

(1)根据材料,概括北朝刑法制度改革的主要趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,分析北朝刑法制度改革的积极意义。