1 . 史事的本来面目,往往随着时间的推移或言事者的表述不一,而显得扑朔迷离,给后人带来困惑。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 1899年康有为回忆“公车上书”时说:“李鸿章求和,议定割辽、台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令梁启超鼓动各省公车,上折拒和议。时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百余人,以一昼二夜草万言书。联都察院前里许,至四月八日投递,则察院以既已用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海自编年谱》等

材料二 近来,史学界对康有为的说法提出诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“从二月二十七日至四月二十一日,上奏、代奏或电奏次数达154次,人数超过2464人次。在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,官员皆有大规模的联名上书;举人们单独上书达31次,人数1555人次;举人们参加官员领衔上书7次,人数为135人次。”“四月八日,即康有为所称‘不收’其上书当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

材料三 日本逼迫清政府签订《马关条约》的消息传回国内,激起朝野上下的反对声浪。在京官员及在京参加会试的各省举人纷纷联名上书。康有为、梁启超组织了联合各省举人的“公车上书”,虽未送达光绪皇帝,但拉开了维新运动的序幕。

——《普通高中教科书历史必修中外历史纲要(上)》

1.关于“公车上书”,材料一、二的分歧在哪里?材料二的作者是如何论证自己观点的?2.利用材料一、二,尝试解释材料三关于“公车上书”史事的叙述。

3.你如何看待材料一和材料二的史料价值?

(1)完成下列提纲。(将字母填入下列表格)

A、精神觉醒,百家争鸣B、世卿世禄制没落,军功爵制盛行

C、铁犁牛耕的使用与推广D、分封制崩溃,中央集权确立社会大变革

(一)背景:王室衰微,诸侯争霸

(二)表现:

1.工具与技术变革:_________①___________

2.制度变革:

(1)经济上:井田制瓦解,地主土地私有制确立

(2)政治上:__________②__________

(3)人才选拔上:__________③__________

3.军事变革:车阵式讨伐式微,骑步兵袭杀兴起

4.思想变革:_________④___________

(三)影响:社会大转型

(2)若就该提纲展开研究,以下哪些是直接史料?

直接史料(填写字母)_______________________(不定项选择)

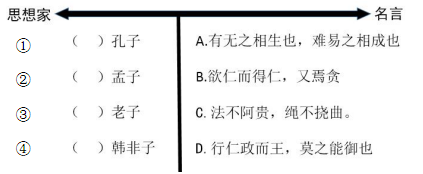

(3)名家辈出,名言流芳。

19世纪中期以来,中国遭遇“数千年未有之强敌”,面临“数千年未有之变局”。

阅读下列材料,回答问题:

材料1:立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。

——倭仁《同治六年二月十五日大学士倭仁折》

材料2:中国文武制度,事事远出西人之上,独火器万不能及,中国欲自强,则莫如学习外国利器;欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。

——李鸿章《江苏巡抚李鸿章致总理衙门原函》

材料3:昔同治初年,德相俾斯麦语人曰:“三十年后,日本其兴,中国其弱乎?日人之游欧洲者,讨论学业,讲求官制,归而行之。中人之游欧洲者,询某厂船舰之利,某厂价值之廉,购而用之。强弱之原,其在此乎?”呜呼,今虽不幸而言中矣!

——梁启超《变法通议》

问题:

(1)从材料看,倭仁与李鸿章争论的焦点是什么?各自的主张是什么?

争论的焦点:

材料1主张:

材料2主张:

(2)19世纪中期,中国遭遇“数千年未有之强敌”的表现是什么?材料3所言中、日两国的事件分别是 、 。

(3)结合上述材料和已学知识,谈谈你对材料三中观点的看法。