材料明治维新以前,日本人认为,能使用汉字的人才是有学识的。伴随着和学的兴起,大多日本人认为汉字是阻碍国家繁荣富强的绊脚石。于是,日本出现了文字改革的高潮。在改革过程中,日语音节少、结构单一,同音词、异义词非常多,而西方的自然科学与人文科学都是全新的知识,用现有的词语不足以表达。因而,他们便利用汉字强大的表意功能和造词能力,创造了大量新的汉语词汇,如:政治、经济、物价、文化、天体等涉及到各个领域的词汇。除此之外,在漫长的历史演变中,汉字已根植于日本的语言系统和社会文化生活中,它与“假名”共同承担着记载日本文明的任务。近代以来,汉字不仅依然作为日本最重要的文字被广泛使用,还焕发出强大的生命力。

——摘编自陈月娥《日本近代文字改革论中的中国与西方》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括日本文字改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉字在日本发展中的地位,并谈谈你从中得到的启示。

材料 史料记载,“(北宋)靖康末,卫士仅三万人,及城破,所存无几……(南宋高宗)始置御营司,以总齐军中之政令”,御营司直接把调兵权和统兵权合二为一,成为最高军事机关,御营使一般由宰相兼任。南宋学者吕中指出:“国朝兵权,隶于三卫,本之枢府,枢府有发兵之权,而无握兵之重,三衙有握兵之重,而无发兵之权,今不复三衙,而别置御营司,分委之枢府,而置御营使,其后专掌兵权,枢密不得而豫。”但未过多久,御营司的权力一步步被原来的军事权力机构三衙、枢密院收回。时人日:“议者以本朝故事,分为两府,又置御营使,是政出于三。”宋高宗时期的中枢军事体制的改革,完全是为了应付紧张危急的战争局势、将杂乱独立的军队整编成国家正规军而实行的。这一军事改革后,南宋朝相权随之扩大。

——摘编自《从北宋灭亡的变局,看宋高宗时期的中枢军事体制的改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋高宗设置御营司的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出宋高宗设置御营司的影响。

材料 殷商、西周时期,我国实行“刑不可知,则威不可测”的秘密法。案件审判往往由贵族从以前的判例、故事中去寻找法律依据,或从神明的启示、礼仪风俗或公认的观念中寻找答案。在法不示人的年代,多靠礼法制度和道德治理国家。春秋中期的郑国是中原地区的一个小国,一马平川,无险可守,经常成为大国争霸的战场。而这样的地理环境又决定了郑国交通发达,商贸往来繁密,是一个社会流动性大,商人等新社会阶层力量强的国家。随着商品流通和贸易的不断增多,郑国面临越来越多的社会矛盾。为了保障国家生存,巩固政权,郑国执政子产开始实行社会改革。为了保障社会改革的进行,公元前536年(郑简公三十年)三月,郑国执政子产命令把郑国的法律条文铸到鼎上,公布于众,令国民周知这是国家常用的法律。据《左传》记载,铸刑鼎后,“郑人游于乡校,以议执政”。不久,晋国也铸刑鼎。

——摘编自张军《子产“铸刑鼎”改革的意义》

(1)根据材料并结合所学知识,概述子产“铸刑鼎”的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明子产“铸刑鼎”的影响。

材料一 四大发明之中,造纸术发明的时代最早,并且《后汉书》中有明确的记载,由此后人多认为造纸术是在东汉开始发明的。然而,20世纪70、80年代在新疆、陕西、内蒙古、甘肃等地的汉代遗址和墓葬中,都发现了西汉植物纤维纸片。特别是天水放马滩出土的纸片,上面有黑色线条,一些学者认为它是一张西汉地图的残片。这样,关于东汉造纸就有了新的看法,一般认为东汉时是有人改进了造纸术,开拓了一个崭新的原料领域,使得纸的产量、质量均有明显提高,因此被誉为网“造纸技术史上一项重大的技术革命”。……纸与造纸术的流传,大大改善了文化传播的条件,尤其是推动了西方文明的进步。西方学者评价说:“纸对后来西方文明整个进程的影响,无论怎样估计都不为过。”从这个意义上讲,“世界受纸的恩惠要比受许多更知名的人的恩惠更大”。

——据袁行霈主编的《中华文明史》(第二卷)整理

材料二 核武器和导弹试验成功,这两件大事都发生在(20世纪)六十年代初期。在当时那种极端困难的条件下,取得震惊世界的成就,几乎是人们难以想象的事情。它是许多优秀的科学家、技术人员、职工和解放军战士怀着高度的爱国热情和自我牺牲精神,在中央强有力领导下完成的。二十四年后,邓小平在一次讲话中说:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、国家兴旺发达的标志。”

——摘自金冲及《二十世纪中国史纲》(下册)

(1)根据材料一和所学知识,概述东汉出现的“造纸技术史上一项重大的技术革命”,并用一句话说明天水放马滩等地发现残纸文书的学术价值。

(2)根据材料二,指出二十四年后邓小平在科技方面提出的重要论断,并分析这一重要论断提出所具有的时代意义。

材料一 商鞅在秦孝公在位期间主持了变法。其变法内容之一是“废井田,开阡陌”。时值孝公十二年,秦迁都于咸阳之际,曾将城市和农村进行重新划分,变成了四十一县(也有史料记载为三十一县),并垦荒田开阡陌。在百姓中实行什伍连坐,五家编为一伍,十家编为一什,什伍之内互相纠察告发。平民可因军功拜爵。……商鞅大力推动变法使他树敌无数。秦孝公死后,商鞅就立刻被抓入狱,最终死于车裂之刑。

——摘编自【日】平势隆郎《从城市国家到中华:殷商春秋战国》

材料二 在春秋战国这个漫长的分裂时期之后,公元前221年,秦王嬴政扫平了六国,将中国带入了一个大一统时代。……始皇分全国为三十六郡,每郡置守,掌民政;置尉,掌兵事;置监御史,掌监察。这种制度是仿效中央政府的。……秦王朝又以原来秦国之制为主要标准,尽可能地对全国政治、经济、文化各方面制度进行整齐划一的工作。

——摘编自张荫麟、吕思勉《秦汉历史的教训》

(1)根据材料一并结合所学概括商鞅变法的主要内容,分析变法对商鞅本人和秦国发展的影响。

(2)根据材料二,联系所学指出“守”“尉”“监御史”所仿效的中央政府的具体官职,举例说明秦王朝在经济、文化方面进行的整齐划一的工作,并用一句话概括这些措施的意义。

材料 开皇三年(583年)十二月,河南道行台兵部尚书杨尚希上表,以天下州郡过多,请罢郡。其表日:“自秦并天下,罢侯置守,汉魏及晋,邦邑屡改。窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领。县僚以众,资费日多,吏卒人倍,租调岁减。清干良才,百分无一,动须万数,如何可觅?所谓民少官多,十羊九牧。琴有更张之义,瑟无胶柱之理。今存要去闲,并少为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝觉得切中时弊,操作性亦比较强,遂下令罢天下郡政府。《通典·州郡一》中记载,隋文帝快刀斩乱麻,一下子撤销了全国所有的郡级政府的建制,从而把过去的州、郡、县三级政府的体系,改成了州、县两级政府的格局。此时,全国共有1255个县。

——宋亚平《隋代的行政管理体制改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋代地方行政体系存在的问题。

(2)根据材料并结合所学知识,分析隋代地方行政体系改革对封建统治的影响。

材料 公元前24世纪上半叶,古代两河流域苏美尔著名的城邦拉格什发生了迄今所知的人类历史上最早的有成文记载的改革一乌鲁卡基那改革。改革前夕,王宝贵族、祭司贵族和世俗贵族大肆剥削和压迫平民,使其处境日益恶化,与奴隶相差无几。乌鲁卡基那上台后,下令赦免了那些因欠债、欠租而被监禁的公民们。尽管债务奴隶制在他在位时一度被废除,但却并未从此绝迹。据铭文记载,乌鲁卡基那曾把面包和酒作为固定口粮发给手工业者行会。乌鲁卡基那仅在位约八年,完成了九个建设项目,其中包括一座手工作坊和数座庙宇,这些庙宇同时也是交换产品的集市。他在位期间,挖了两条运河一伊得尼娜都运河和尼普尔运河,而且把这两条河连接了起来。他还颁布关于水井的公用、灌溉系统的整顿、植物的栽植等条例。乌鲁卡基那主要从经济上略加改善下层平民的处境,而奴隶地位没有得到一点改善。随着拉格什的灭亡,乌鲁卡基那的改革措施逐渐消失。

——摘编自刘英伟《乌鲁卡基那改革与梭伦改革的比较》

(1)根据材料,概括乌鲁卡基那改革的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,指出乌鲁卡基那改革与梭伦改革的异同。

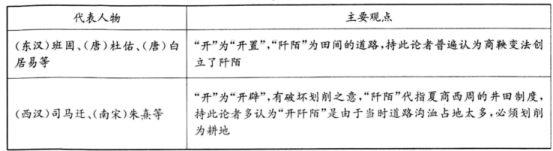

材料 下表所示为中国古代时“开阡陌”的记载比较有影响力的两种观点。

——整理自徐喜辰《“开阡陌”辨析》

阅读材料并结合所学知识,运用唯物史观谈谈你对“开阡陌”的认识。(要求:赞成材料中的解释或另有解释均可,史论结合,表述成文。)

材料 李冲(450年—495年),北魏外戚重臣。为人大度,行为严谨,寡欲磊落,勤劳忧国。宗主督护制是自东汉以来,士族门阀地主发展的产物。北魏前期被一直沿用,他们享用"宗主"的名义督护地方,替朝廷征收租赋。在此情况下,"民多隐冒,五十、三十家方为一户",甚至"百室合户、签丁共籍"的也不乏记载。同时,官吏畏于权势多与"宗主"勾结,"纵富督贫,避强侵弱"。李冲提出,废宗主督护制,实行三长制。五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。主要负责核查户口,催督租调。冯太后十分赞赏李冲的主张,她说,立三长则科有常准,赋有恒分,包荫之户可出,侥幸之人可止,何为而不可?孝文帝支持李冲的主张,立即"遣使者行其事"。

——摘编自吴少珉《北魏名臣李冲》

(1)根据材料并结合所学知识,概括李冲主张三长制的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括李冲提出三长制的意义。

材料 780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,开始实施两税法。规定“凡百役之费,一钱之敛”,由此大量农民开始走出家门去市场谋利。陆龟蒙在《江边》诗中就记载“苏州某菜农种菜达十亩之多”。“人无丁中,以贫富为差”,农户隐瞒户口的现象减少了,家庭规模扩大了,小家庭也开始向联合家庭转变,还产生了大量的“园户”“渔户”“卖菜家”等“富民”阶层。“居人之税,秋夏两征之”,农民在农闲时节大量进入手工业生产和商业流通领域,如湖州顾山县,“贞元以后,每岁以进奉顾山紫笋茶,役工三万人,累月方毕”。“其租庸杂徭悉省,而丁额不废”,这导致那些失去土地和农闲时外出务工的农民成了城市雇佣劳动力的主要来源,敦煌文书中有大量的雇工契约,如《戊戌年令狐安定雇工契》中对雇工的工作时间、工作要求、劳动报酬等内容都有详细的规定。

——摘编自张安福《税制改革对唐代农民产业经营和日常生活的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,指出唐代两税法的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,概述唐代两税法对农业的影响。