材料一 秦始皇三十三年,“发诸尝逋(bi)亡人(逃离原户籍而出外游食之民)、赘婿、贾……以滴遣戍”,在直抵阴山的地方置“四十四县”,又派遣蒙恬率兵北逐戎狄。

——摘自《史记.秦始皇本纪》

(汉元帝竞宁元年)正月,匈奴呼韩邪单于来朝,自言愿婿汉氏以自亲。帝以后宫良家子,王墙宇昭君赐单于。

——《资治通鉴.汉纪二十一》

材料二 (汉)灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡饭、胡箜筷、胡笛、胡舞,京都贵成竟为之。

——《后汉书.五行志》

(孝文帝)雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师授,探其精奥。

——《魏书.高祖纪》

材料三 ……官分南、北,以国制治契丹,以汉制待……西治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史.百官志一》

材料四 清朝既继承了历代中原王朝的疆域,也继承了历史上周边民族活动的领地。清朝的所谓“开疆拓土”,就是国家对边疆地区实行行之有效的管辖,对边疆各民族直接进行行政管理。

——成崇德《论清朝疆域形成与历代疆域的关系〉

请回答:

(1)据材料一,概括秦汉时期在民族关系处理上采取的措施。

(2)据材料二并结合所学知识,说明民族交融过程中呈现的特点,并分析其对中华民族发展的影响。

(3)据材料三,指出契丹统治者采取的治国政策。并结合所学知识,概述采取该政策的原因。

(4)据材料四并结合所学知识,举例说明清朝“对边疆各民族直接进行行政管理”的措施,并简析清朝“开疆拓土”的历史意义。

材料一 武王追思先圣王……于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。

——《史记•周本纪》

材料二 天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝于天子曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子•告子下》

材料三 王夺郑伯政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之……王卒大败。祝聃射王中肩。

——《左传》

请回答:

(1)材料一中武王实行的是什么政治制度?受封的主要是哪些人?

(2)材料二说明周天子与诸侯之间有何关系?根据所学知识,指出诸侯对周天子有何义务?

(3)材料三反映出周天子与诸侯间的关系发生了什么变化?导致这一变化的原因是什么?

材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 唐代科举考生可以“怀牒自列于州县”,允许自由报考,当时的取士原则兼顾着士子的平日才学和科场表现,若仅就规则而言,尚不周严。为杜绝舞弊,自宋真宗朝始,各级考试的试卷一律“封弥”、“誊录”,由皇帝主持的殿试也实行初考、复考、详定三级评定制度。在宋代,科举入仕者逐渐增多,成为文职官僚队伍中的核心力量。赵宋统治者鼓励敞开言路,士大夫们在处理各类国家事务之际亦敢于负责而直抒己见。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察——唐宋文官考核制度侧谈》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐宋与两汉相比选官制度的变革并分析其进步性。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐宋官员考核制度的特点及原因。

(3)综合上述材料,归纳古代选官用官制度所蕴含的政治智慧。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阔士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举,炀帝时设进士等科并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 科举制度在宋代有了重大的发展,宋太祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试,使科举及第者直接成为“天子门生”,进一步摧毁考官和考生之间的座主、门生关系。针对唐科举门资取士的弊病,逐步取消资格限制,贯彻“取士不问家世”的原则。设置考试新章法,如考生搜身制、考官隔离制、试卷糊名、抄录制。科场文体从侧重“诗赋”代之以“经义”“策论”。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度》

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

完成下列要求:

(1)结合所学知识,指出“九品中正制”创立的朝代及选官标准的演变。据材料一,说明隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(2)据材料二,概括宋代科举制发展的表现。

(3)据材料三,说明中国古代文官选拔制度对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

材料一 欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周之制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法以及丧服之制;并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。……其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民,以成一道德之团体。周公制作之本意实在于此

——王国维《殷周制度论》

材料二 春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;……春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣;春秋时犹宴会赋诗,而七国则不闻矣;春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间,史之阙文,而后人可以意推者也,不待始皇之并天下,而文、武之道尽矣。

——《日知录》

材料三 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料四 郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制。……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。从这个意义上说,贵族从分封制下的社会政治阶层转化成了郡县制下的社会阶层。成为官僚的贵族便不再具有封地主人和天子臣属的双重身份,而仅仅只有天子臣属的一种身份。

——《文史纵横》2009年第3期

材料五 “至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得买卖。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫者常衣牛马之衣,而食犬彘之食。”

——《汉书.食货志》

请回答:

(1)据材料一,“封建子弟之制”指什么?该制度有哪些特征?

(2)据材料二、三,概括指出战国时期“诸侯更相诛伐”的原因,秦朝是如何破解这一困局的?

(3)据材料四,指出分封制转型为郡县制所反映的政治制度的变化是什么?

(4)材料五反映了土地制度发生了怎样的变化?发生这一变化的根本原因是什么?

| A.防止同姓内部因争权而致内斗 | B.扩大和加强与异姓集团的合作及联盟 |

| C.避免同姓婚配造成不育或后代畸形 | D.崇尚伦理道德,传承周先族遗风 |

材料一:世官制是先秦时期在选官用人方面所实行的一项重要的政治制度。春秋以来,宗法世族的削弱,动摇了世官制的根基;其时士阶层的崛起与私学的产生为职官制的形成创立了条件;而战国新人才观的提出以及郡县制和谷禄制的推行又为职官制的形成提供了思想理论依据和制度保障,从而使职官制逐渐取代世官制成为选官用人的主流。

——摘自李明《浅论世官制向职官制嬗变的历史动因》

材料二: 东汉桓帝、灵帝时的童谣说:“举秀才,不知书;举孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第(门第)良将怯如鸡”。

——《中国通史》

材料三:曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》卷一四

材料四:607年,隋炀帝定十科举人,其中有“文采秀美”一科,当即进士科。隋炀帝本人是个文学家,创立进士科,以考试诗赋为主,是不足为奇的。这是科举(主要是进士科)制度的开始,南北士人凭文才来竞争高低,魏、晋以下凭门阀高低作官的制度,从此逐渐为科举制度所取代。

——范文澜《中国通史》

请回答:

(1)依据材料一,分析先秦时期世官制被取代的原因有哪些?

(2)材料二反映了什么制度?根据材料说明这一制度受到抨击的原因是什么?

(3)依据材料二、三、四,概括我国古代选官制度核心标准的演变。

(4)结合所学知识综合上述材料概括科举制的影响。

材料一 自秦汉以来的郡县政治,到今天民国时代还存在,中国之永为一统一国,此项政治制度实贡献过其甚大之绩效。

——钱穆《中国历史研究法》

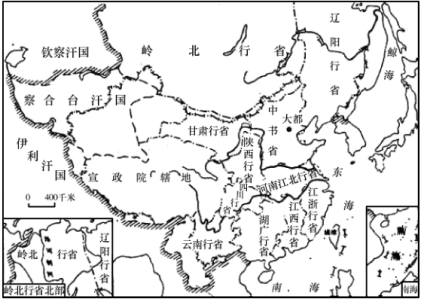

材料二 元朝形势图(1330年)

(1)据材料一,“郡县政治”的主要政治绩效是什么?

(2)材料二反映元朝在地方主要推行了什么制度?据该图判断,推行该制度的原因是什么?分别指出管辖吐蕃地区和今河北、山西、山东等地区的中央机构。

(3)根据以上材料及所学知识,你认为秦、元地方行政管理制度的创新有什么价值?

| A.因孔子受到历代推崇 | B.鲁国的历史更为悠久 |

| C.受宗法制正统观念影响 | D.由分封制等级体系决定 |

材料一 地方察举与公府征辟,为东汉士人入仕之途。此两制皆起于西汉。两汉的察举制,大体可分为在先的“贤良”与后起的“孝廉”两大项。“贤良”所举大抵为现任之官,“孝廉”为孝子廉吏之称……与察举相辅并行的,尚有征辟制。

——引自钱穆《国史大纲》

材料二 汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒,权立九品,盖以论人才优劣,非为世族高卑。因此相沿,遂为成法,自魏至晋,莫之能改。州都郡正以才品人,而举世人才升降盖寡,徒以冯(凭)籍世资,……刘毅云“上品无寒门,下品无士族”者也。

——引自《宋书·恩幸传》

材料三 大唐贡士之法,多循隋制:其常贡之科,有秀才,有明经,有明法,有明书,有明算。自京师、郡、县,皆在学焉。

——引自《通典·选举·历代制下》

请回答:

(1)根据以上材料,分别指出汉朝、魏晋南北朝和隋唐三个时期各自的选官制度及其选官标准。

(2)试从社会发展角度分析上述三个时期实施各自的选官制度的原因。古代选官制度的发展演变对我们今天的人才选拔有何启示?