引起表中数据出现先降后升的主要原因是

| A.社会环境动荡不安 |

| B.租佃关系的不断发展 |

| C.制度的变革和创新 |

| D.社会主流思想的演变 |

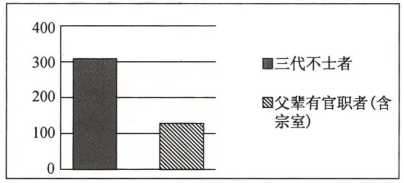

材料一 中国古代入仕群体中寒门子弟所占比例

| 朝代 | 曹魏 | 西晋 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 26% | 15% | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

——数据何怀宏《选举社会及其终结》

材料二 科举隋创唐兴,唐代是中国科举发展史上的早期,当时的科第人物是北方士人占绝对优势。安史之乱以后,南方士子在科场中开始崭露头角,到北宋中期,科场录取人数的比例开始出现南北倒置现象,南方举子在科场竞争中转而占据了绝对优势,这种南北差异的变易,到宋英宗治平元年(1064年)引起了一场前所未有的关于科举取才的南北地域之争。争论的双方以司马光和欧阳修为代表,司马光代表了朝中长于经史的北方派,针对南方士子科场的绝对优势,力主按地域均衡举额分路取人,提出了著名的“逐路取人”思路。

到了明代,南方举子在科场的压倒性优势继续存在,南北地域之争又起波澜,引发了科举史上有名的南北榜事件。1425年,大学士杨士奇提出南北分卷的设想,两年后,这一设想成为现实,南北卷制度正式实施,自此,科举录取按南、北、中(不易划定为南或为北的区域)进行分地域按比例录取。然而,按大的区域录取毕竟还是会造成各省取中人数的不均,一些边远省份由于教育的落后甚至出现被科举取中所“遗漏”的情况。因此,康熙五十一年(1712年),南北卷制度被分省定额取中制度所取代,即按各省应试人数多寡“钦定会试中额”,一直实行到科举终结。

——《科举取才中的南北地域之争》

(1)依据材料一并结合所学知识,以选官制度的变革为视角,解读寒门子弟入仕比例发生的变化。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰)

(2)科举考试制度在实施过程中存在着录取名额如何分配的问题。围绕“科举取才的南北地域之争”根据材料二任选角度提炼出一个观点,并结合中国古代史相关史实,加以论述。(要求:观点明确、史论结合、史实准确,逻辑清晰。)

| 任官类别 | 高祖子孙 | 非高祖子孙 | ||

| 人次 | 百分比(%) | 人次 | 百分比(%) | |

| 中央政务决策官 | 1 | 0.44 | 15 | 8.52 |

| 中央事务官 | 0 | 0 | 30 | 17.05 |

| 武职事官 | 9 | 3.96 | 25 | 14.20 |

| 东宫、王府官 | 3 | 1.32 | 2 | 1.14 |

| 荣誉性官职 | 11 | 4.85 | 217、 | 1.14 |

| 地方行政官 | 203 | 89.43 | 102 | 57.95 |

| 合计 | 227 | 100 | 176 | 100 |

| A.宗室对中央决策影响较小 | B.宗室干政现象严重 |

| C.皇室内部政治斗争较激烈 | D.皇权专制日趋强化 |

| A.科举制度结束贵族体制 | B.选官推动社会阶层流动 |

| C.南宋时科举制走向成熟 | D.考试成为做官必经之路 |

| A.中枢机制杜绝决策失误 | B.专制皇权受到一定限制 |

| C.中枢权力体系发生变化 | D.集体议政决定国家政策 |

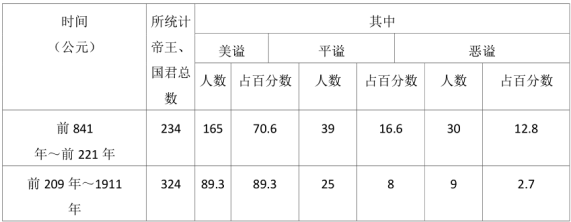

(注:谥号是对帝王、大臣、贵族生前事迹进行评价褒贬给予的称呼。)

| A.监察制度有所完善 | B.中央集权不断强化 |

| C.君主权威得到加强 | D.道德政治渐趋形成 |

| 年限 | 1年以下 | 1~2年 | 2~5年 | 5~10年 | 10~15年 | 15~20年 | 20年以上 |

| 阁臣数(人) | 30 | 37 | 42 | 25 | 12 | 15 | 4 |

| 占比(%) | 18.63 | 22.98 | 26.09 | 15.53 | 7.45 | 6.83 | 2.49 |

| A.削弱了国家政策的稳定性 | B.反映了明朝官僚机构的膨胀 |

| C.说明了内阁辅助作用不大 | D.促进了官吏队伍的年轻化 |

| 朝代 | 曹魏 | 西晋 | 东晋 | 隋 | 唐 | 北宋 |

| 比例 | 26% | 15% | 4% | 17.2% | 24.5% | 46.1% |

——据何怀宏《选举社会及其终结》

引起表中数据出现先降后升趋势的主要原因是

| A.社会环境动荡不安 |

| B.社会主流思想的演变 |

| C.租佃关系的不断发展 |

| D.制度的变革和创新 |

材料一 皇帝不可以未经中书门下(三省)和枢密院而将“圣旨”以“指挥”的形式直接下达有关机构,否则,便不符合“国体”。中书门下(三省)和枢密院在接到皇帝批发的“指挥”后,也要参照前后敕令审度可否,然后行下。这样,能够防止内外臣僚通过不正当途径要求皇帝“内降恩泽”,防止“侵紊纪纲”增长侥幸”。中书门下(或中书省)和枢密院“宣奉”皇帝的命令,还要录付门下省审读,藉以驳正二府的失误。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

材料二 有人统计:“八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,计三千二百九十一事。”事务的庞杂,使朱元璋感到“密勿论思,不可无人”……于是,同年九月,朱元璋依仿古制,设置了四辅官,但任四辅官的王本等人“皆老儒,起田家,惇朴无他长”,不能胜此重任,相继致仕(退休)。洪武十五年(1382年),朱元璋又依仿宋制,设立殿阁大学士……大学士为皇帝的侍从文臣,兼备咨询,由文官兼任。但终洪武朝所设殿阁之职,对国家事务“鲜所参决”,仅备顾问而已。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)概括材料一,指出宋朝中枢机构的特点。

(2)指出材料二中朱元璋感到“密勿论思,不可无人”的直接原因,并综合上述材料和所学知识,谈谈你对中国古代中枢权力机构有何认识。

| A.社会教育的发展极为缓慢 | B.庶族地主的政治地位提高 |

| C.科举制失去人才选拔的功能 | D.科举制扩大了政权统治基础 |