材料一 (北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡分为十五路,陆续在各路设转运使、提点刑狱、安抚使(管军事)、提举常平(管常平仓救济、农田水利等)四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使用武人。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

材料二 (北宋)开封以经商为业的有二万多户,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有七十二家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

材料三 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面或纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——摘编自[英]李约瑟《中国科学技术史》

(1)根据材料一指出北宋地方官制呈现的特点。结合所学知识,简述该地方官制对北宋王朝产生的影响。(2)根据材料二,概括北宋城市商业发展的主要表现。

(3)根据材料三,概括该学者关于宋代科技发展的观点,结合所学找出支持该观点的史实。

材料一 汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关又称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二 唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令将其处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳,陛下发一朝之忿,而许杀之,既知不可,而置之以法,此乃忍小忿而存大信。”唐太宗被迫收回成命,对他说:“朕法有所失,卿能正之,朕复何忧也!”

——摘编自[唐]吴兢《贞观政要》

(1)根据材料一指出,与汉朝相比,唐代丞相制度的新变化及这一变化的作用。

(2)根据材料二,概括该故事实质上所反映的权力冲突。并结合所学知识指出,唐初君主的权力主要受到哪些方面的制约?

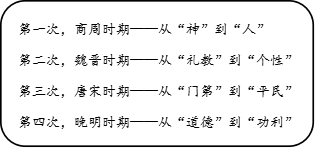

材料 学者鞠佳认为:“中国延续数千年的历史中,有四次人文主义热潮。”如图。

——摘编自鞠佳《变革之路:中国历朝改革得失》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或任意一点,拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)表 康熙朝部分满文朱批奏折

| 奏折 | 朱批 |

| 山西巡抚噶礼康熙三十九年九月十三日奏折 | 朕体安善。山西地方除平庸者外,文武官员谁居官好?声名不好者为谁? |

| 山西巡抚噶礼康熙四十三年八月初三日奏报官员操守折 | 知道了。此文断不可留 |

| 陕西巡抚鄂海康熙四十四年五月初九日奏报夏粮收成折 | 知道了。麦、粮、面价及一两银兑换几个钱,著写明顺便奏来 |

| 云南巡抚吴存礼康熙四十九年具奏请安折 | 朕体安。近日起居饮食颇佳,弓马如旧。每日修书不肯闲住,此朕之最乐之事 |

| 直隶总督赵弘燮康熙五十九年六月初九报告保定郡城地震折 | 四边远处,再察速报 |

—摘编自关孝廉《清康熙朝满文朱批奏折刍议》、赵鸿飞《略论康熙朝朱批奏折的史料价值》

| A.主要目的是笼络地方官员 | B.标志着君主专制达到顶峰 |

| C.为康乾盛世提供行政条件 | D.体现了统治者“民本”思想 |

材料一 唐朝建立之后,以均田制和租庸调制为基础,建立起国家的基本经济体系与制度。唐律中,对于基层组织负责户籍与人口控制的规定非常明确,若发生脱漏户口之类的事情,里正是要受到严厉惩罚的。均田制下的农民若在户口申报、农桑生产和完纳赋役等方面存在非法或违规的行为,首先要由乡村基层组织进行检察、核实、上报有司并加以纠正。此外,《唐律疏议》中可以见到较多关于里正负责催驱赋役的条款。如“依令凡差科,先富强后贫弱,先多丁后少丁”。差科赋役违法及不均平,则要处理各级责任人,包括里正在内的基层组织负责人,也难逃其咎。唐代法律还规定了乡村里正在农业生产组织方面的基本职责,主要包括确保土地还授能够正常进行,对生产过程予以强制干预。

——摘编自萧正洪《课植农桑:唐代乡村基层组织与农业生产》

材料二 明清时期,在王朝统一的职官体系中,对西南地区土司的衔号、等差均有详细规定,如清代“土官衔号,曰宣慰司,曰宣抚司,曰招讨司”。土司司治一般设在其辖区的核心地带,而且治所的地理空间有功能化分区。明代土司的家族墓地一般位于其司治老司城东南郊,宗教区在南部,大体上与“左祖右社”的传统礼制相符。弥西唐崖土司遗址以街暑区和牌坊为中心展开布局。司治在某种程度上代表着具有集权特征的王朝权力在民族地区的渗透和影响,它使得当地的社会治理具有一定的系统性、制度性特征。同时,土司制的治理方式或手段借助国家礼仪来增强土司在民众中的权威性与认同感。但土司主宰地方生杀予夺大权,以至于“土人知有土官,而不知有国法久矣”。

——摘编自岳小国《明清时期武陵土司地区的社会治理研究》

(1)根据材料一,概括唐代乡村基层组织的法定职责。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清时期西南地区土司制度的特征及影响。

材料一

材料二唐朝的相权可谓是由集体领导的,在这一集体领导体制下,至少有皇帝、中央政府和朝廷监督的代表三方共同构成一个集体权力机构……且这种集体领导体制自此在中国历朝廷续,直至清代。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:中西文明的对照》

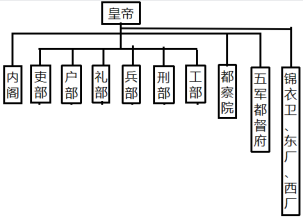

材料三

图3

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出图1、图2所示是哪个时期的政治制度,并说明这些政治制度本质上的区别。

(2)根据材料二,指出唐朝中央政府组织的特点,并分析这一设计的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出图3所示政府构架出现的直核原因。

材料一 郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,然后才能成为政体的直接参与者。

——《文史纵横》2009年第3期

材料二 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料三 凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行:……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃今三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

请回答:

(1)根据材料一,指出郡县制取代分封制的实质,并结合所学知识分析秦推行郡县制的影响。

(2)根据材料二和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”的表现。

(3)指出唐代中央官制的名称,并据材料三概括指出唐初宰相制的弊端,唐太宗对宰相制进行了怎样的改进?

材料一 隋唐时期在东北地区设立羁縻府州,为多民族国家的统一奠定了行政基础。唐玄宗时期,东北的靺鞨族粟末部强大起来,唐玄宗封其首领大祚荣为渤海郡王。金末于各地设行省,开我国省制的先河,为后来元朝在全国普遍设立行省创造了条件。元朝时,辽阳行省的设置标志着“天下一家”治边思想在东北地区的确立。《元史·地理志》总结道:“唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”

——摘编自刘信君《中国古代治理东北边疆思想研究》等

材料二 东北地区作为清朝的“龙兴之地”,受到清政府的严密控制。清初,出于政治、经济等多种因素的考虑,清廷鼓励民人开垦东北,使东北出现短暂的移民高潮。乾隆五年(1740年),清廷以“东北为满洲根本,移民甚多影响旗人生计”为由,颁布八条封禁措施,禁止民人进入奉天。但封禁政策并没有能够阻挡关内民人“闯关东”的热潮。鸦片战争爆发后,沙俄利用地域上的优势,加紧对中国东北的掠夺和侵占。为了应对日益加深的危机,清廷开始放宽对东北移民的限制,推行移民实边策略,使大量移民涌入东北。同光时期,东北出现了民治机构建置的高潮。

——摘编自梁磊《清中叶以降东北移民与社会变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出从隋唐至元朝对东北地区管辖的具体措施,并据此归纳其趋向。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清中叶以来东北移民的特点,并分析其历史影响。

大一统是我国历史上国家治理的突出特征,它既指在治理实践中形成的重视和尊重一体、统合的治理制度体系,也指政治观、民族观与天下观。

“要在中央”、国家统一、郡县体制是我国古代大一统国家治理理念和治理体系的三大要素。“要在中央”是其基本形式,国家统一是大一统中央集权国家治理体系的基础,郡县体制是中央集权治理体系的行政区划基础。

统一的中央集权治理体系,符合我国疆域辽阔、人口众多、民族复杂的实际,为维护多民族国家统一、开展大规模公共工程建设、促进各地经济文化交流与民族融合、自然生态环境保护等提供了有利条件,认为不仅发挥出政治功能,也发挥出经济、社会与文化功能。

——摘编自卜宪群《“大一统”和“民惟邦本”——我国历史上的国家治理》

解读材料,自拟一个与中国古代“大一统”国家治理相关的论题,并结合所学知识进行论证。(要求:论题明确,史实准确,论证充分,表达清晰)

材料一 正如赵伯雄先生所害,文献及金文材料表明,周王拥有对“天下”的统治权。这种统治权是至高无止的,至少在名义上,普天之下谁都得承认天子的至尊地位。因此西周是拥有主权的政治实体。然而西周这种对关下的最高统治权仅行使到邦君这一层次(各邦的最高统治层),并不贯彻到社会结构的末端,所以这种统治权事实上有一部分被分割了,由天子分别授予了庶邦的邦君。所谓“授民授疆土”就是指这种统治权由天子到邦君的转移。而邦君一旦被赋予这种统治权,在领地之内就有相当大的独立性。事实上,邦君就是国家主权在这块领地上的体现者。这种情况可称作“主权的分散性”。一方面,存在着某种统治天下的最高权力;另一方面,这种最高权力又事实上被分割。孙曜先生则指出诸侯内部诸侯之于卿大夫也是同样情形:“盖世族于其封域以内,固俨然君也。其家臣及私属心目中,只知有家主,而不知有国君。”

——李若晖《郡县制时代一一由权力建构与社会控制论秦至清的社会性质》

材料二 由于郡县的集权特征和其军事性质能使其调动一切资源,秦国曾普遍在边境上设置郡县来防范犬戎。秦统一后,匈奴盘踞“河南地”,直接威胁秦都关中地区。秦朝领土虽然空前广阔,但大部分都是被征服的六国故地。而周朝实行的分封制,导致各国在文字、风俗习惯等方面各有不同。因此,秦朝采用郡县制来保障对六国的文化影响。对于五岭等新征服的边远地区,秦始皇采纳李斯等人的主张,设桂林、象郡、南海三郡。

——摘编自黄栋法《综论秦国实行郡县制的原因》

(1)根据材料一,概括周王朝统治的特点,并结合所学知识,分析其影响。

(2)根据材料二,概括郡县制在当时所具有的制度优势。