名校

1 . 据史书记载:西汉文帝曾问右丞相周勃:“全国一年判案多少起?收支多少钱粮?”周勃惶恐不能答。左丞相陈平辩解说,这些都不是丞相的事情,“使公卿大夫,主管具体事务的官员都尽到自己的职责,才是丞相之责”。这里所强调的是,丞相拥有

| A.监察百官之职 |

| B.审议决策之权 |

| C.上传下达之责 |

| D.专司行政之事 |

您最近一年使用:0次

2017-12-16更新

|

81次组卷

|

15卷引用:2016-2017学年湖北省枣阳市白水高中高一9月月考历史试卷

2016-2017学年湖北省枣阳市白水高中高一9月月考历史试卷2014届陕西省商南县高级中学高三上学期第二次模拟考试历史试卷2016-2017学年河北定州中学高一上第一次月考历史试卷2016-2017学年湖北省黄石市三中高一上期期中历史试卷河北省鸡泽县第一中学2016-2017学年高二下学期第三次调研(5月月考)历史试题河北省保定市唐县第一中学2019-2020学年高一上学期第三次月考历史试题新疆博尔塔拉蒙古自治州第五师高级中学2019-2020学年高一下学期第一次月考历史试题内蒙古鄂尔多斯市北师大鄂尔多斯附属学校2020-2021学年高二下学期第一次月考试题江西省赣州市信丰中学2020-2021学年高一9月月考历史试题2013届河北唐山高三第一学期期末考试历史卷2013-2014学年河南省实验中学高一上学期期中考试历史试卷2016-2017学年浙江省平阳县二中高一上期中历史试卷江西省南康中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题内蒙古太仆寺旗宝昌一中2017-2018学年高一上学期期中考试历史试卷河北省衡水中学2013-2014学年高二上学期期中考试历史试题

真题

名校

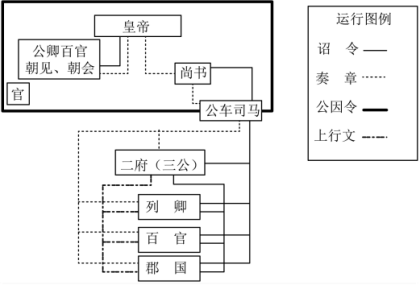

2 . 下图为中国古代某皇帝在位期间政令信息承转运行关系示意图,对图中信息解读正确的是

| A.尚书是中央最高行政机构 | B.分权造成了冗官现象 |

| C.决策权与执行权出现分离 | D.王国问题得到了解决 |

您最近一年使用:0次

2022-02-28更新

|

7937次组卷

|

52卷引用:湖北省襄阳市枣阳市第一中学2023届高三8月月考历史试题

湖北省襄阳市枣阳市第一中学2023届高三8月月考历史试题辽宁省沈阳市第十中学2022-2023学年高二10月月考历史试题宁夏银川市第六中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题黑龙江大庆实验中学2022-2023学年高二4月月考历史试题河北省石家庄市新乐市第一中学2022-2023学年高二5月月考历史试题河北省石家庄市河北正中实验中学2022-2023学年高二下学期月考(一)历史试题河北省张家口市怀安县正中实验中学2022-2023学年高二3月月考历史试题宁夏银川市景博中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题(已下线)【名校面对面】2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题【名校面对面】2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题2021年新高考河北历史高考真题2021年河北真题变试题(已下线)回归教材重难点01 中国农耕文明的奠基和发展——先秦、秦汉-【查漏补缺】2022年高考历史三轮冲刺过关(已下线)秘籍08 政治制度-备战2022年高考历史抢分秘籍(全国通用)三年(2021-2023)高考历史真题分项汇编——专题01古代中国的政治制度五年(2019-2023)高考历史真题分项汇编——专题01古代中国的政治制度(已下线)第03讲秦汉大一统时期(练)-2023年高考历史一轮复习讲练测(全国通用)(已下线)专题02秦汉时期-2022年初升高历史无忧衔接(统编版)专题01古代中国的政治制度-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题01古代中国的政治制度-五年(2018-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题01古代中国的政治制度-三年(2020-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)第4课西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)第1课中国古代政治制度的形成与发展-2022-2023学年高二历史课后培优分级练(统编版选择性必修1)(已下线)专题01中西方政治制度的演进与变革-备战2023年高考历史一轮复习考点微专题(新高考地区专用)(已下线)专题01古代中国的政治制度-三年(2020-2022)高考历史真题分项汇编(新高考专用)第一单元政治制度(第1-4课)-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)第1课中国古代政治制度的形成与发展(分层作业)-【上好课】2022-2023学年高二历史同步备课系列(选择性必修1国家制度与社会治理)第4课西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固-2022-2023学年高一历史课后培优分级练(统编版中外历史纲要上)第1课中国古代政治制度的形成与发展-【创新课堂】2022-2023学年高二历史优质备课学案(选择性必修一)黑龙江省齐齐哈尔市恒昌中学2023届高三上学期开学考试历史试题第4课西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固(学生学习清单)-【高效教与学】2022-2023学年高一历史同步精品课件(中外历史纲要上)福建省厦门外国语学校2023届高三上学期开学考试历史试题(已下线)考点04西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要上)(已下线)专题02大汉帝国-2023年高考历史二轮复习高频考点追踪分析与预测(全国通用)(已下线)专题一古代中国政治-高2023届二轮自创专题(已下线)专题08图画史料类选择题-高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(已下线)考前必会历史题模块一高考历史热点专题一中国古代史热点(已下线)查补易混易错01古代中国的政治制度-【查漏补缺】2023年高考历史三轮冲刺过关(新高考专用)(已下线)第4课西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固-【暑假自学课】2023年新高一历史暑假精品课(中外历史纲要上)(已下线)第03讲秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固(练习)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)(已下线)第1课中国古代政治制度的形成与发展(导学案)-【上好课】高二历史同步备课系列(统编版选必1)2024届统编版一轮通史版课时夯基专题练-中国古代史1-4两汉统一多民族封建国家的巩固宁夏银川市景博中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题天津市民族中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题浙江省宁波市金兰教育合作组织2023-2024学年高二上学期期中联考历史试题江苏省泰州市泰兴市、兴化市2023-2024年学年高一上学期期中考试历史试题(已下线)专题06 图画史料类选择题 - 2024年高考历史二轮热点题型归纳与变式演练(新高考通用)云南省宣威市第六中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题(已下线)专题03 秦汉统一多民族封建国家的建立、巩固与三国两晋南北朝的民族交融-备战2024年高考历史真题题源解密(已下线)冲刺2024年高考历史真题重组卷04(新高考七省专用)(已下线)冲刺2024年高考历史真题重组卷05(福建专用)(已下线)倒计时7天(二)-2024年高考考前20天终极冲刺攻略

3 . 元代枢密院处理军务时,“每事与中书省共议,然后奏闻”,而皇帝大多不愿意亲自处理政务,甚至“溺于娱乐”。对此解读正确的是,元代

| A.中书省职权与唐一致 | B.宰相的权力大大加强 |

| C.皇帝的权力严重受限 | D.枢密院职责有所改变 |

您最近一年使用:0次

2020-09-25更新

|

93次组卷

|

2卷引用:湖北省部分重点中学(郧阳中学、恩施高中、随州二中、沙市中学)2020-2021学年高二上学期第一次联考历史试题

4 . 阅读材料,完成下列要求。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括"汉承秦制"的具体表现及"效果适得其反的原因。

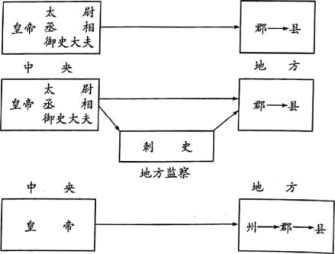

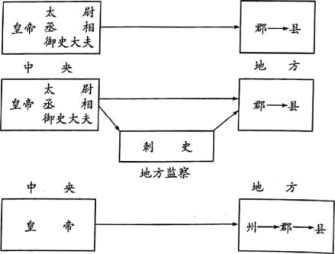

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明汉武帝强化完善汉帝国的政治举措'并对材料二中图示现象作一解读。

材料一 刘邦建立的汉朝,最大的贡献就是“汉承秦制”。但在继承的同时,还犹豫不决,进两步退一步,他宣布:“非刘氏而立,天下共击之。”然而事与愿违,效果适得其反。到汉武帝时,才把秦始皇创建、汉高祖重建的帝国体制进一步强化、完善,使大汉帝国尽显威仪,并走向了顶峰。

——摘编自樊树志著《国史十六讲》

材料二 元封五年(前106年),汉武帝分天下为十三州,州设刺史一人。但设立刺史以监察地方以后,刺史制度并没有一直按照武帝设计的模式运转,而是逐渐发生演变,见图4(①表是武帝设立刺史前的情况,②表是设立刺史后的情况,③表是东汉末的情况。箭头代表机构之间的从属关系)。刺史作为监察官,它的职权仅在监察。当它作为行政长官时,职权无疑是要扩大到许多方面。

——摘编自薛军力《从汉代地方行政体制的演变看中央和地方的关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括"汉承秦制"的具体表现及"效果适得其反的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明汉武帝强化完善汉帝国的政治举措'并对材料二中图示现象作一解读。

您最近一年使用:0次

2021-03-20更新

|

161次组卷

|

3卷引用:湖北省云学新高考联盟学校2022-2023学年高一10月联考历史试题

名校

5 . 韩国磐先生在研究三省六部制度时,制作了如下示意图。对此解读正确的是

| A.吏部演变稳定从未发生变化 | B.户部与兵部的演变过程完全吻合 |

| C.礼部演变由单一到分散繁杂 | D.隋唐六部制与前朝存在承继关系 |

您最近一年使用:0次

2019-12-08更新

|

297次组卷

|

11卷引用:湖北省武汉市第四中学2023-2024学年高二10月月考历史试题

湖北省武汉市第四中学2023-2024学年高二10月月考历史试题吉林省松原市实验高级中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题(A卷)河南省郑州市桃园中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题湖北省黄石市阳新县三校2022-2023学年高一上学期期末线上考试历史试题山西省运城市景胜中学2023-2024学年高二10月月考历史试题(A卷)江苏省扬州市2019年高三上学期期中检测历史试题湖南省岳阳市岳阳县一中2019-2020学年高二上期期末模拟历史试题安徽省阜阳市太和第一中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题(已下线)2020届高三《新题速递·历史》12月第02期(考点01-07)安徽省合肥一六八中学2019-2020学年高一下学期入学考试历史试题第7课隋唐制度的变化与创新-2022-2023学年高一历史课后培优分级练(统编版中外历史纲要上)

名校

6 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐制,中书舍人拟稿,然后再由中书令或中书侍郎就此许多初稿中选定一稿,或加补充修润,成为正式诏书,然后再呈送皇帝画一敕字。经画敕后,即成为皇帝的命令,然后行达门下省。……若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还,称为“涂归”。……涂归亦称“封驳”“封还”“驳还”等,其意义略相同。……若以今日惯语说之,门下省所掌是一种副署权。每一命令,必须门下省副署,始得发生正式效能。如门下省不同意副署,中书命令便不得行下。诏敕自中书定旨门下复审手续完成后,即送尚书省执行。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 设“通判州军事”一至二员,与知州同领州事,裁处兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼等。各州公文,知州须与通判一起签押方能生效。通判还有权监督和向朝廷推荐本州的官员。知州不法,通判可奏告朝廷。 ——白钢《中国政治制度史·宋史》

材料三 第五章 国务员

第四十三条 国务总理及各部总长均称为国务员。

第四十四条 国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

——《中华民国临时约法》

以副署权与专制政治的关系为视角,结合所学,对以上三则材料所蕴含的历史信息进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

材料一 唐制,中书舍人拟稿,然后再由中书令或中书侍郎就此许多初稿中选定一稿,或加补充修润,成为正式诏书,然后再呈送皇帝画一敕字。经画敕后,即成为皇帝的命令,然后行达门下省。……若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还,称为“涂归”。……涂归亦称“封驳”“封还”“驳还”等,其意义略相同。……若以今日惯语说之,门下省所掌是一种副署权。每一命令,必须门下省副署,始得发生正式效能。如门下省不同意副署,中书命令便不得行下。诏敕自中书定旨门下复审手续完成后,即送尚书省执行。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 设“通判州军事”一至二员,与知州同领州事,裁处兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼等。各州公文,知州须与通判一起签押方能生效。通判还有权监督和向朝廷推荐本州的官员。知州不法,通判可奏告朝廷。 ——白钢《中国政治制度史·宋史》

材料三 第五章 国务员

第四十三条 国务总理及各部总长均称为国务员。

第四十四条 国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

——《中华民国临时约法》

以副署权与专制政治的关系为视角,结合所学,对以上三则材料所蕴含的历史信息进行解读。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

您最近一年使用:0次

2020-10-21更新

|

569次组卷

|

6卷引用:湖北省襄阳市南漳县第二中学2021-2022学年高二12月月考历史试题

7 . 关于下表中的中国古代两大选官制度的信息,解读正确的是

| 类别 | 察举制 | 科举制 |

| 依据 | 品德、学问、议政能力 | “以文取士” |

| 方式 | 长官举荐 | 自由报考 |

| A.察举制注重门第声望 |

| B.科举制注重科技素养 |

| C.察举制利于贵族政治的形成 |

| D.科举制利于统治基础的扩大 |

您最近一年使用:0次

2019-10-24更新

|

100次组卷

|

2卷引用:湖北省天门市2019-2020学年高一10月月考历史试题

名校

8 . 如表为唐前期官制表,对其解读准确的是

| 太宗时 | 中书省(中书令) | 门下省(侍中) | 尚书省(左右仆射) |

| 高宗时 | 西台(右相) | 东台(左相) | 中台(左右匡政) |

| 玄宗开元初年 | 紫微省(紫微令) | 黄门省(黄门监) | 尚书省(左右丞相) |

| A.三省制只存在于唐太宗时期 | B.中书省尚书省长官方为宰相 |

| C.中枢权力体制整体相对稳定 | D.行政权力逐渐向尚书省集中 |

您最近一年使用:0次

2019-12-03更新

|

260次组卷

|

23卷引用:湖北省武汉外国语学校2018届高三4月月考文综-历史试题

湖北省武汉外国语学校2018届高三4月月考文综-历史试题湖南省衡阳市第八中学2017-2018学年高二下学期3月月考历史(平行班)试题山西省榆社中学2017-2018学年高二4月月考历史试题江西省南康中学2017-2018学年高二下学期第二次月考历史试题甘肃省山丹县第一中学2017-2018学年高二下学期5月月考历史试卷安徽省淮南二中2019届高三(上)第一次月考历史试题四川省射洪县射洪中学2018-2019学年高二下学期第二次月考历史试题2019年山西省实验中学高三上学期月考历史试题四川省绵阳南山中学2020-2021学年高一10月月考历史试题河南省郑州市第四高级中学2020-2021学年高一上学期第一次质量检测历史试题贵州省黔南州龙里县九八五高级中学2020-2021学年高一2月月考历史试题河北省衡水市第十四中学2021-2022学年高一上学期二调考试历史试题河北省衡水中学2018年高三下学期期初考试(3月)文综历史试题河北武邑中学2017-2018学年高二下学期历史周日测试第十五期福建省三明市三明第八中学2017-2018学年高三二模文综历史山东省曲阜师范大学附属中学2017-2018学年高二下学期第一次月考历史试题2020届高考(北师大版)历史一轮复习同步练习卷:汉代至明清政治制度的演变吉林省白城市第一中学2018-2019学年高二下学期期末历史试题山东省烟台市福山第一中学2018-2019高二下学期期末考试复习历史试卷福建省晋江市(安溪一中、养正中学、惠安一中、泉州实验中学四校)2018-2019学年高二下学期期末考历史试题广东省联考联盟2019-2020学年高一上学期期末质量检测历史试题福建省泉州市安溪一中、养正中学、惠安一中、泉州实验中学2019-2020学年高二下学期期末联考历史试题(B卷)重庆市第十八中学2017-2018学年高二下学期期中考试历史试题

名校

9 . 北大历史系教授阎步克研究认为:中国古代官制中存在着两类官职,一类承担兵刑钱谷、监察考选等实际行政职能,即“职能性官职”;另一类则主要用于安排官僚品位高下,属“品位性职类”.秦汉以后,官职复杂多变,每一细微变化都折射出相关政治变迁.下列有关解读中不正确的是

| A.秦汉“以吏治天下”,禄秩等级从属于职位的色彩浓厚 |

| B.魏晋官僚“士族化”,仅参照等级品位因素 |

| C.唐宋入仕者皆授官阶,说明已基本摆脱魏晋品位的影响 |

| D.明清以“品位性官职”为主,与专制皇权的高度强化紧密相关 |

您最近一年使用:0次

2019-09-22更新

|

467次组卷

|

31卷引用:2016届湖北武汉华中师大一附中等八校高三上第一次联考历史卷

2016届湖北武汉华中师大一附中等八校高三上第一次联考历史卷2017届湖北省沙市中学高三上学期第一次考试历史试卷湖北省黄石市大冶市第六中学2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题湖北省黄石市大冶市实验高中2019年高三10月月考历史试题湖北省黄石市大冶市实验高中2019-2020学年高一10月月考历史试题2016届甘肃会宁县一中高三上期第四次月考文综历史卷2017届湖南省衡阳市第八中学高三上期第二次月考历史试卷2017届湖南长沙长郡中学高三上期第三次月考模拟历史试卷江西省上饶县中学2017-2018学年高二上学期第二十周半月考历史试题北京市昌平区凯博外国语学校2019-2020学年高一(上)第一次月考模拟试题2019年北京市顺义区杨镇一中高三(上)第一次月考模拟历史试题广东东莞东城粤华学校2019-2020学年高二(9月)月考历史试题福建省龙岩市武平县第二中学2019年高三10月月考历史试题山东省威海市第二中学2019-2020学年高一10月月考历史试题福建省龙岩市武平县第二中学2019-2020学年高一10月月考历史试题江苏省盐城市阜宁中学2019-2020学年高一上学期第二次月考历史试题湖北省随州市随县一中2019-2020学年高一上期期中考前练兵历史试题新疆生产建设兵团第七师高级中学2019-2020学年高二上学期第二次月考历史试题河南省开封市杞县高中2022届高三上学期第一次月考历史试题陕西省宝鸡市宝鸡中学2022-2023学年高二下学期第一次月考历史试题2016届辽宁抚顺高三第一次模拟(3月)文综历史试卷2016届广东广州执信中学高三上期末文综历史试卷2017届广东省清远市第三中学高三上期第三次周考历史试卷2016-2017年云南省昭通市云天化中学高二上期中历史试卷新疆呼图壁县第一中学2018届高三期初考试历史试卷河北省故城县高级中学2018届高三上学期期中考试历史试题2017--2018学年高一历史人教版必修一课时训练:第3课 从汉至元政治制度的演变2019年高考 高三年级历史 一轮复习 中国古代史测评(4)【全国百强校】黑龙江省双鸭山市第一中学2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题北京市海淀区2019-2020学年高二上学期期末考试模拟历史试题新疆伊犁州新源县第二中学2019-2020学年高二上学期期末考试历史试题

名校

10 . 元史专家箫启庆认为,元朝视儒士与僧侣一样,为了救济在战乱中流离失所,甚至沦为奴隶的儒士,元朝特别设立了“儒户”,让部分读书人取得优先赋役的地位;另一方面,也有储备人才的用意。比较而言,成为儒户的读书人,其地位应在贵族、官吏之下,与僧侣相同,但较一般民众为高。这种说法

| A.不符合元朝读书人的真实生活状况 |

| B.体现了不同学者对史料的不同解读 |

| C.揭示了元朝文化落后的政策原因 |

| D.为认识元朝社会提供了新的视角 |

您最近一年使用:0次

2017-10-10更新

|

297次组卷

|

12卷引用:湖北省黄冈市2018届高三9月质量检测历史试题

湖北省黄冈市2018届高三9月质量检测历史试题福建省南安第一中学2018届高三上学期第二次阶段考试历史试题【全国百强校】山东省泰安第一中学2019届高三12月学情诊断历史试题四川省资阳市雁江区中和中学2020-2021学年高二4月月考历史试题河南省郑州市登封市实验高级中学2022-2023学年高二第八次月考历史试题【全国百强校】山东师范大学附属中学2019届高三第四次模拟历史试题河南省镇平县第一高级中学2018-2019学年高二下学期期中考前拉练历史试题辽宁省锦州市渤大附中2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题考点11中国古代的户籍制度与社会治理A卷-选必1-新高考历史高频考点专项练习山东省潍坊市安丘市第二中学2022-2023学年高二上学期期中拉练历史试题(2)河南省郑州市回民高级中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题内蒙古呼和浩特市回民区2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题