材料一 试吏法是秦朝政府通过某种测试的办法,选用地方基层有一定声望和见识的人,作为当地基层官吏的一种选任制度。实施办法主要是根据各地舆论反映,对地方的闲散人才进行调查、了解后,召集有关人,由县以上官员对其目测(外貌)口试(问几个问题),然后选较优者充实到当地县以下机构或基层组织中,担任吏员或乡长、亭长。泗水亭长刘邦就是以此种途径入选的。《史记》中说,刘邦“及壮,试为吏,为泗水亭长”。

——摘编自郑海峰《中国古代官制研究》

材料二 察举制是汉代最重要的选官制度,具体做法,就是根据国家的不同需要,由中央政府的三公九卿和地方政府的郡国守相向皇帝推荐能够担任官职的人才。察举分为两大类,一类是定期常举,一般每年一次,具体科目有孝廉、茂才(即秀才,东汉避光武帝讳改名)等;一类是不定期特举,具体科目有贤良方正、贤良文学等。凡是地方推荐上来的人才,一般先在中央担任郎官,经过官场上的见习和初步锻炼,再根据其实际能力任命实职。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料三 冬,十月,诏举贤良方正直言极谏之士,上亲策问以古今治道,对者百余人。广川董仲舒对曰:“……仁、义、礼、乐,皆其具也。古之王者明于此,莫不以教化为大务。立太学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。……”

——摘编自《资治通鉴·世宗孝武皇帝上之上》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦朝实施试吏法的主要原因及其积极作用。

(2)根据材料一、二,指出与试吏制相比察举制的创新之处。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析董仲舒的主张对汉代人才选拔的影响。

材料一 隋文帝废九品中正制,开始采用分科考试选拔官员,历代踵行,时加修正,唐以明经、进士两科为主,宋正式确立三级科举考试制度。宋至明清,防弊之法益密,取人之道益公…

(1)根据材料一归纳科举制的主要特点

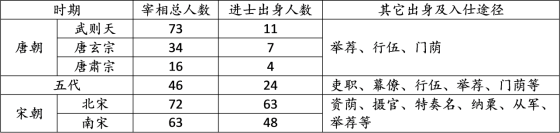

材料二 唐朝至宋朝宰相入仕途径简表(部分)

——摘编自王翠《从贵族到庶民——唐宋宰相家庭出身及其入仕途径的比较研究》等

(2)根据材料二和所学知识,概括唐朝至宋朝宰相入仕途径变化趋势,并分析其原因。

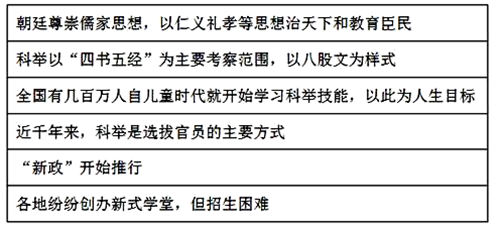

材料三 假设你是清政府的一名决策者,1901年需要做出一项重要的决定

——是否废除科举制。下表中所列因素供你决策时参考:

(3)依据材料三所列因素,在是否废除科举制的问题上你会做出怎样的决策?并简要说明理由

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 科举制“始于隋,成于唐”,衰亡于明清。作为封建社会中人才录用的典范,科举制度使古代中国文官制度臻于完善。唐朝考试内容以儒家经典为主,兼及诗赋、词章,策论即时务等。北宋王安石取消制举、明经等科,仅存进士一科,学校作为科举输送考生的途径之一,到明代“科举必由学校”,评价标准就一遵于“朱子学”,并形成了一整套完整的考试程序

材料二 1689年,葡萄牙来华传教士撰文介绍,中国人所获三种科名含义与西方的博士、项士和学士相当,并称其为培养“统治艺术和优良举止的方法”。18世纪,欧洲出现“中国文化热”科举在欧洲尤其是在英国已为知识界所熟知。19世纪中叶之前,英、美等国政坛均实行“政党分赃”,即一般由执政党根据录用对象的政治立场、政治忠诚和经济支持来决定官员取舍。于接照单一政治标准的选官制存在明显不足,英国于1853年率先进行官制改革,效仿科举制,但考试试题均为量学、法律、国际关系等与各种文官职位密切相关的学科学问。英国所建立的独立于政党政治之外的“考选制”,开启了近代西方文官制度变革之先河。19世纪末20世纪初,西方发达国家普遍确立现代文官制度。

——以上材料均摘编自刘海峰《举制对西方考试制度影响新探》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国历史上科举制推行的特点和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明科举制在19世纪中期以后被西方国家接受的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析科举制西传对近代西方社会发展的积极意义。

材料一 宋代统治者对科举考试非常重视,宋太祖决定在殿上举行复试,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试,逐级升考拔录,比较严格。逐渐取消了唐代以来举士时在品行、职业、服纪等方面的限制。宋太宗定制,举人若与考官有亲戚关系,剥别置考场考试。王安石任宰相后,对科举考试的内容着手进行改革。规定进士考试为四场:一场考大经,二场考兼经,三场考论,最后一场考策。殿试仅考策,限千字以内

——摘编自贾志扬著《宋代科举》

材料二 18世纪以前,欧美各国文职官员的选用任用方式导致任用私人,带来结构性的贪污腐败,因政党更迭而大批撤换行政官员还会引起周期性的政治震荡。而科举制实行竞争考试、择优录取,政权向平民开放,标榜公开取士,惟才是举。比起贵族等级制或君主赐官制等选官制度来,科举取士无疑具有其优越性。科举考试制度标榜和体现的“公开竞争、平等择优”精神具有超越时代的特性。在西方社会倡导“自由、平等、博爱”的启蒙时期,法国重农主义经济学家奎奈还曾直接主张欧洲引进中国的科举考试制度。科举从形式上看相当公平,同时可以保证行政管理人员维持较高的文化素质,进而提高政府工作效率,因此引起西方人的兴趣并受到赞誉。英、法、德、美等国曾借鉴科举建立了文官考试制度

——摘编自刘海峰《科举制对西方考试制度影响新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代科举制改革特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳欧美国家借鉴科举制的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,说明科举制对于政治文明交流的积极意义。

(1)请问材料所提到的选官制度是什么?什么时候形成的?

(2)我国古代的选官制度还有哪些?( 至少写出两项以上)并请说出最喜欢某一选官制度的原因?

6 . 阅读材料,完成下列要求。1材料一文官制度从源头上讲来自中国的科举制度。科举制度是中国封建社会中后期的一种选官制度。科举即分科取士,它是采用公开考试方式选拔人才的一种制度,其实质为公开、平等、竞争、择优。科举制度创建于隋朝开皇七年(公元587年),经历唐的兴盛,宋的改革,明的强化直至清末光绪三十一年(公元1905年)废止,共一千三百余年。作为中国封建社会中后期重要的选官制度,科举制度不仅为历代封建王朝选取了难以计数的官吏,对封建社会中后期的政治、经济、文化都产生了深远的影响,而且被西方国家吸收逐渐形成和建立了具有世界意义的现代文官制度。

——摘自《科举制度的世界影响》

材料二很多西方学者对中国的科举制度都有着极高的赞赏和评价。美国学者柯睿格在《哈佛亚洲研究学报》上发表论文说:“以科举考试为核心的中国文官行政制度的创立,是中国对世界的最重要的贡献之一”。美国汉学家卜德说:“科举制无疑是中国赠予西方的最珍贵的知识礼物”。《剑桥中国隋唐史》的编者崔瑞德认为,科举制度“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样”。科举制被称为中国古代的“第五大发明”。

材料三1904年最后一次科举考试试题之一:“北宋结金以图燕赵,南宋助元以攻蔡论。”

——(蔡州之战是金国灭亡之战)

(1)根据材料一结合所学知识,说明科举制的历史进步性。

(2)中国古代的科举选官制度被西方学者推崇的原因是什么?根据材料二结合所学知识,说明中国科举制度的世界意义。

(3)依据材料三结合所学知识,判断最后一次科考试题的命题意图,题目意在考查学生的何种能力?

| A.魏晋时期官学的发达_ |

| B.九品中正制出现的原因 |

| C.家学体系弊端日显 |

| D.儒学渐入普通百姓家 |

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。”

——《通典》卷一四《选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

请回答:

(1)根据以上材料,概括我国古代重要选官制度选官主要标准的演变。

(2)根据材料二和材料三,结合所学知识说明隋朝创立科举制的社会原因及作用。

材料一 中国古代的阅读史,是一部以“仕”为主体的阅读史,阅读内容以儒家经典为主导,甚至还规范了经史子集学习的先后秩序。但是,伴随着社会科技文化的发展带来纸质书籍的“贬值”,加之科举制度的实行,阅读权力也从绝对垄断到有限控制。藏书和阅读不再是王室和官吏的专利,民间藏书数童和读书的人数逐渐增多,书籍种类和内容也变得更加丰富多元。无论是春秋战国时期“士”阶层著书立说,还是自隋朝开科取士以来,历代读书人,发奋苦读,求取功名,其目的都只是期待有朝一日,能“一举首登龙虎榜,十年身到凤凰池”,“学而优则仕”无疑是封建时代读书人的最佳出路。

——摘编自邮红梅《中国古代民众阅读的演进》

材料二 晚清的阅读革命经过了一个较长的酝酿期。新式媒体、新式出版机构及西学类书刊的增加,为阅读革命的生成提供了足够的技术支律条件,但并未使潜在的阅读革命转化为现实。甲午一役后,为了救亡,士大夫阅读的主题逐渐由四书五经转到西学,关注的焦点正由内而外、由古而今,推崇的学问家由诸子百家转为卢梭、孟德斯鸠等,士大夫津津乐道的关键词正由仁义、纲常、名教而转为民权、自由、革命等。一场外力推动型的“阅读革命”正悄然兴起。

——摘编自间小波《论晚清阅读革命的兴起及政治功效》

(1)根据材料一指出中国古代民众阅读的特点,结合所学知识简析其原因。

(2)综合上述材料,指出晚清士大夫阅读与古代的主要不同。

材料 有学者在研究人类社会历史变迁的动力时,采用了层次论和流动论这两种理论。层次论把人类社会存在按地位或职业分成不同的层次,并考察各层次间的内在联系和互动关系,从而分析人类的结构状态。流动论是分析人群在不同层次之间的易位过程及其原因和影响。

——李振宏《历史学的理论与方法》

运用中外古代史的相关史实例证该史学研究成果。(要求:可以就其中一种理论成果进行例证分析,也可以同时例证材料中的两种史学理论。观点明确、史论结合、史实准确)